Der Applaus für die AfD: Wie Julia Klöckner im Bundestag die Brandmauer gegen politische Gewalt einriss und die Erosion der inneren Sicherheit anprangerte.

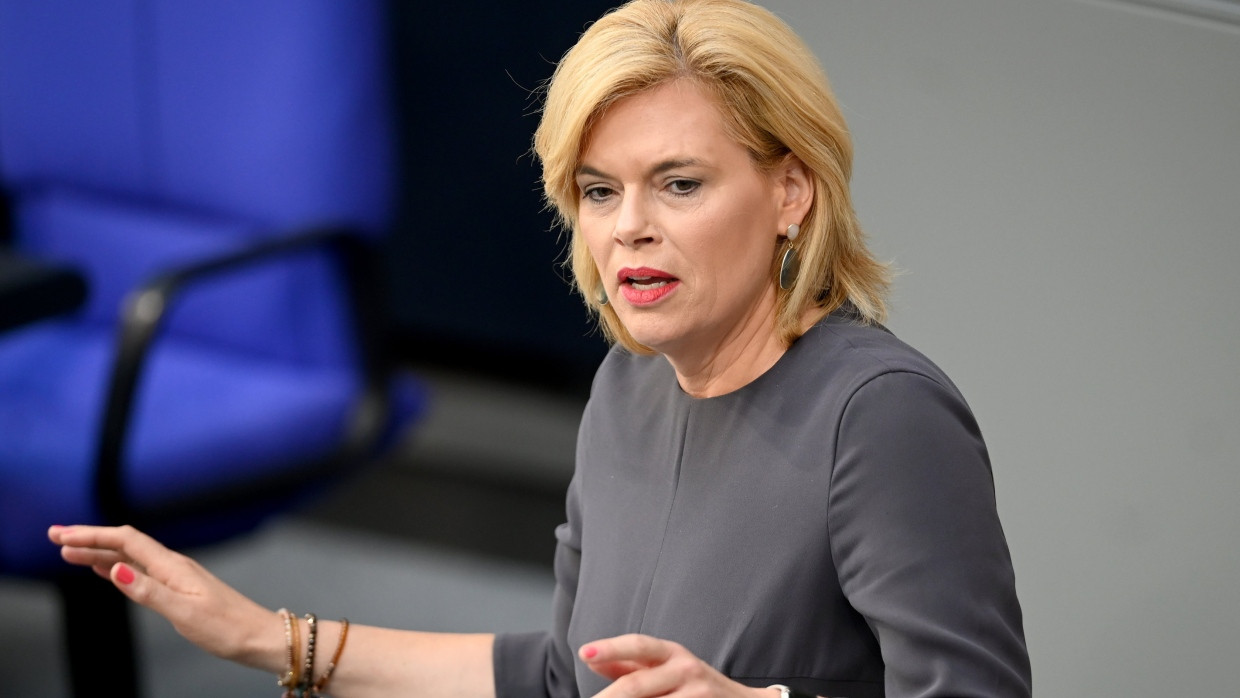

Der deutsche Bundestag ist ein Ort des ständigen Streits, der hitzigen Auseinandersetzung und der ideologischen Gegensätze. Doch in seltenen, emotional aufgeladenen Momenten kann der gemeinsame Konsens über die Grundpfeiler der Demokratie alle parteipolitischen Gräben überwinden. Ein solcher Moment ereignete sich in der jüngsten Debatte um das Kritis-Dachgesetz, als die CDU-Abgeordnete Julia Klöckner mit einem klaren und unmissverständlichen Bekenntnis zur Gewaltfreiheit die Reihen durchbrach und für ihren Schutz des politischen Gegners beispiellosen Applaus erntete.

Die eigentliche Debatte über die Resilienz kritischer Infrastruktur (Kritis) wurde jäh von der schockierenden Realität der politischen Aggression im Inland überschattet. Der Brandanschlag auf das Familienauto des AfD-Kollegen Dr. Berndt Baumann, verübt von der linksextremistischen Szene, wurde zum Sinnbild für eine tiefgreifende Erosion der inneren Sicherheit und der Debattenkultur des Landes.

Das Kritis-Dachgesetz: Bürokratie gegen Bedrohung

Der formelle Anlass der Aktuellen Stunde war die Umsetzung des EU-Rechtsaktes NIS 2 in deutsches Recht durch das sogenannte Kritis-Dachgesetz. Ziel der Bundesregierung ist es, die Resilienz kritischer Anlagen gegen alle Gefahren – von „Naturkatastrophen, Sabotage oder hybriden Angriffen“ – zu stärken. Die Regierung, insbesondere die SPD, betonte die Notwendigkeit, da Deutschland „Ziel einer hybriden Kriegsführung“ sei und eine „Zeitenwende“ nicht nur in der äußeren, sondern auch in der inneren Sicherheit stattfinden müsse. Das Gesetz sei ein „atmender Prozess“ und eine „gemeinschaftliche Aufgabe zwischen Staat und Wirtschaft“.

Die AfD, vertreten durch ihren Redner, kritisierte das Gesetzesvorhaben jedoch scharf als „viel zu lange verschleppt“ und zugleich als unausgegoren. Die Kritikpunkte sind substanziell und betreffen die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates und die Belastung der Wirtschaft:

-

Überbürokratisierung durch EU-Diktat: Die AfD bemängelt, dass der Blick des Gesetzes zu stark auf Brüssel gerichtet sei. „Meldepflichten an die EU-Kommission führen demgegenüber zu hoher Überbürokratisierung.“ Der Staat müsse selbst entscheiden können, welche Einrichtung kritisch ist, anstatt deutsche Betreiber zu „Handlangern EU-rechtlicher Vorschriften“ zu machen, ohne demokratische Kontrolle zu sichern.

Fehlende Planbarkeit: Das Gesetz führe zu „finanziellen Mehraufwendungen von Bund, Ländern und Gemeinden“, wofür keine „verlässliche Schätzung“ vorliege. Ohne eine kalkulierbare Basis sei es für Kritis-Betreiber und Kommunen unmöglich, sich darauf einzustellen, was das Gesetz unausgegoren und zu einer „erheblichen Belastung“ mache.

Verfassungsrechtliche Bedenken: Der Entwurf regele die Feststellung der Erheblichkeit einer Anlage erst nach Rechtsverordnung. Dies sei mit Rücksicht auf den Parlamentsvorbehalt „verfassungsrechtlich zumindest höchst fraglich“.

Diese Kritik an der Gesetzgebung wurde von der AfD mit dem Vorwurf der „politischen Verwahrlosung“ verbunden. Konkret wandte sich der Redner gegen Thüringens SPD-Minister Maier, der der AfD wegen ihrer parlamentarischen Anfragen zum Zustand der Infrastruktur „ohne jeden Beleg Auslandsspionage vorwirft“. Die AfD sieht das Stellen dieser Anfragen als ihre „parlamentarische Verantwortung“ zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nicht als Spionage.

Klöckners emotionales Machtwort: „Keine politische Überzeugung rechtfertigt solche Angriffe“

Die Debatte nahm eine unerwartet menschliche und demokratische Wende, als Julia Klöckner, eine profilierte CDU-Politikerin, ans Rednerpult trat. Klöckner lenkte den Fokus ab von den Paragrafen und hin zur realen Bedrohung des politischen Personals.

Sie verurteilte den Brandanschlag auf das Auto des AfD-Abgeordneten Dr. Berndt Baumann in Hamburg, der mit einem Bekennerschreiben der linksextremistischen Szene und „Gewalt- und Mordaufrufen“ verbunden war. Klöckners Reaktion war ein klares, überparteiliches Bekenntnis, das die politische Kultur in Deutschland auf den Prüfstand stellte. Sie betonte:

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Aggressionen, die müssen uns alle empören, ganz gleich welcher politischen Überzeugung wir sind. Es gibt keine vermeintlich gute oder richtige Gewalt in der Demokratie und keine politische Überzeugung rechtfertigt solche Angriffe.“

Für diese unmissverständliche Verteidigung des politischen Gegners und der parlamentarischen Kultur erntete Klöckner breiten Applaus aus nahezu allen Fraktionen des Saals. Es war ein seltener Moment der Einigkeit, der die Botschaft sendete, dass ungeachtet aller Meinungsverschiedenheiten die demokratischen Parteien gemeinsam gegen physische Gewalt und Bedrohung stehen.

Klöckner und andere Redner betonten, dass Angriffe auf Volksvertreter – „egal ob auf der Bundes-, auf der Landes- oder auf der kommunalen Ebene“ – immer auch Angriffe auf die „demokratische Kultur“ und die Grundordnung seien. Sie verwiesen auf weitere Opfer politisch motivierter Gewalt, wie den rechtsextremistischen Brandanschlag auf den Kollegen Ferhad Koçak (Grüne/Linke). Der Appell war eindringlich: „Wir müssen jedem Angriff gemeinsam und uneingeschränkt entgegentreten.“ Die Konsequenz dieser Gewalt sei der „Rückzug aus politischen Ämtern“, was bedeuten würde, dass nicht die Demokratie, sondern „Extremisten, die unsere Grundordnung nicht akzeptieren“, Obsiegt hätten.

Das Groteske Verhältnis: Die Erosion von innen

Die überparteiliche Empörung über den Anschlag deckte ungewollt eine groteske Diskrepanz in der staatlichen Prioritätensetzung auf, wie sie in der abschließenden Analyse artikuliert wurde.

Deutschland, so die Beobachtung, habe sich in den letzten Jahren mental gegen „übermächtige äußere Bedrohungen“ – „geopolitische Schatten, hybride Kriegsführung und ferne Mächte“ – aufgerüstet. Gleichzeitig sei der Staat nicht einmal in der Lage, jene Sicherheit zu garantieren, die jeder Bürger selbstverständlich erwarten darf.

Der Fall Baumanns brennendes Auto wird zum „sichtbarsten Symbol“ für eine „Erosion im Inneren“. Die zentrale Frage, die im Raum steht, ist fundamental: „Wie kann ein Staat glaubhaft Sicherheit gegen globale Gefahren versprechen, wenn er nicht einmal verhindert, dass Gewaltakte an einzelnen Bürgern stattfinden?“

Diese Diskrepanz schafft ein „groteskes Verhältnis“: Man diskutiere lieber über abstrakte „Bedrohungsszenarien“ aus dem Ausland, während „die realen Probleme im Vorgarten unbeachtet lodern“. Die Vernachlässigung der „Sicherheit im Inneren“, der „Verlässlichkeit der Behörden“ und des „Schutzes der Bürger unabhängig von ihrer politischen Haltung“ höhlt das Vertrauen aus. Ein Staat, der hier versagt, verliert nicht nur das Vertrauen seiner Bevölkerung, sondern öffnet gerade jenen extremistischen Kräften „Tür und Tor, vor denen er laut Hals zu warnen meint.“

Das Kritis-Dachgesetz soll Resilienz nach außen schaffen. Doch die moralische Resilienz der Demokratie wird im Inneren auf die Probe gestellt. Klöckners mutiges Eintreten für einen von Linksextremisten angegriffenen AfD-Kollegen ist deshalb mehr als ein politisches Signal; es ist eine existenzielle Notwendigkeit. Es fordert die Politik auf, ihre Prioritäten neu zu ordnen: Ein Staat, der nach außen Stabilität demonstrieren will, muss sie zuerst im Inneren garantieren. Andernfalls bleibt alle strategische Ankündigung nur ein „Kartenhaus“, das „nutzlos“ ist, „sobald es windig wird.“