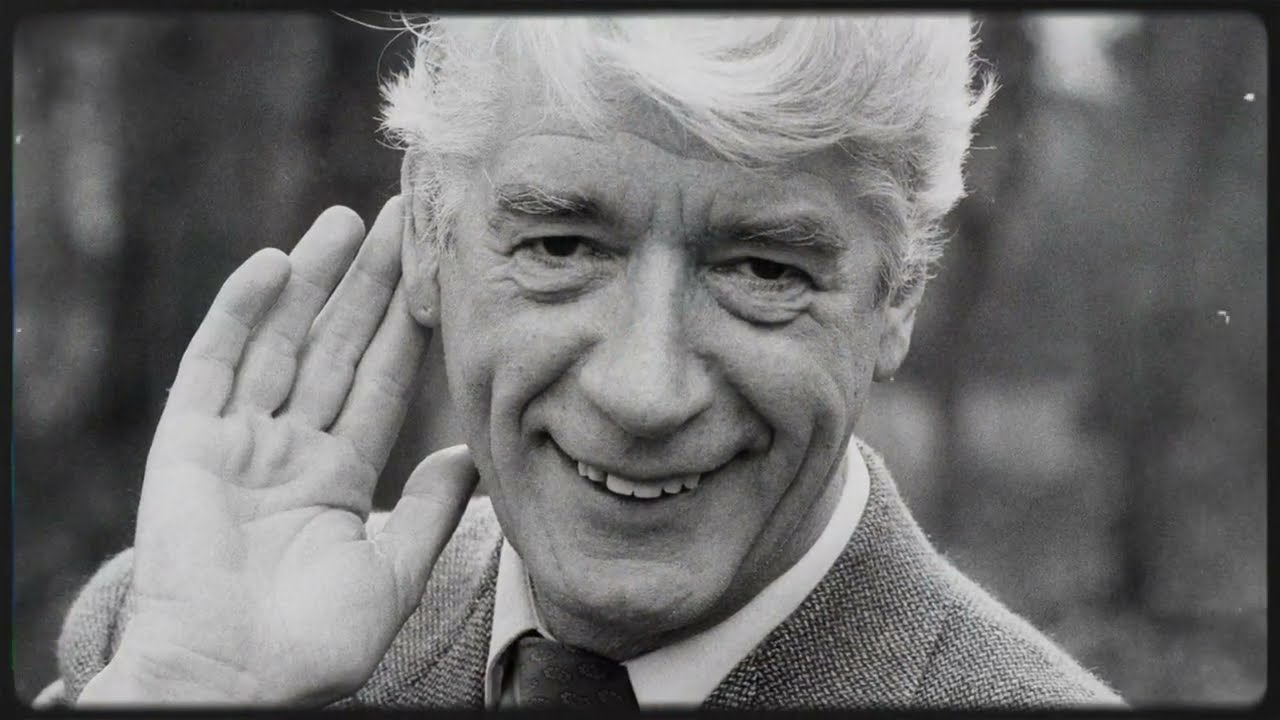

Das Schweigen gebrochen: Manfred Krug enthüllt die Fünf Großen der BRD, die ihn am tiefsten verrieten – Ein Vermächtnis aus Wut, Würde und Demütigung

Berlin. Er war der Mann, der Mauern mit seiner Stimme weich sang, der Volksheld, der Arbeiterstar, der unverwechselbare Entertainer: Manfred Krug. Geboren in Hannover, aufgewachsen in der DDR, geliebt für seine Ehrlichkeit und berühmt dafür, stets ein Künstler mit Rückgrat, Meinung und Mut zu sein. Doch die Bundesrepublik Deutschland, in die er 1983 übersiedelte, war für ihn kein einfaches Traumland, sondern ein Spiegel, der selten freundlich war.

Mit 72 Jahren, nach einem Leben voller Rollen, Brüche und Erfolge, entschied sich Manfred Krug für ein Geständnis, das die Glitzerwelt der BRD-Showbranche in ihren Grundfesten erschüttert. Er nannte fünf Namen, fünf Stars, die ihn nicht nur enttäuscht, sondern zutiefst verletzt und verändert hatten. Diese Liste ist keine belanglose Abrechnung, sondern ein schmerzhafter Rückblick eines Mannes, der in der DDR ein Idol war und im Westen plötzlich zum „Ostimport“, zum Eindringling, zum Fremden degradiert wurde.

Die Enttäuschung, die Krug beschreibt, war besonders bitter, weil sie nicht von öffentlichen Gegnern kam. Sie kam von jenen, die seine Hand nahmen und ihn dann fallen ließen, von jenen, die ihm ins Gesicht lächelten, aber hinter seinem Rücken tuschelten: „Er passt nicht zu uns, er ist zu direkt, zu unbequem.“ Die Enttäuschung schnitt tief, weil sie seine Herkunft, seine Haltung und seine Würde traf. Krugs Bekenntnis ist ein erschöpfendes Zeugnis über Arroganz und Elite-Dünkel im Westen, das die wahre Zerreißprobe der deutschen Einheit in der Kulturszene offenbart.

Die kalte Ankunft: Der Held wird zum Fremden

Manfred Krug, der in der DDR für seine kompromisslose Kunst verehrt wurde, erwartete im Westen Verbündete, Menschen, die seine Kämpfe und seine Sprache kannten. Er fand Rivalität und versteckte Messer.

Im Osten war er der Mann, der die Massen liebte. Im Westen wurde er zu einem Mann, den die Elite belächelte. Seine ersten BRD-Jahre waren geprägt von Unsicherheit: Hotelzimmerabende, an denen er sich fragte: „Ich habe mein Zuhause verlassen, aber habe ich ein neues gefunden?“ Die schmerzliche Antwort formulierte er erst im Alter. Seine Liste der fünf größten Enttäuschungen ist eine Chronik jener Wunden, die nie ganz verheilten, und die ihm zeigten, dass die BRD ihn nicht mit offenen Armen, sondern mit kalter Distanz empfangen würde.

Platz 5: Armin Müller-Stahl – Der Bruder im Geist, der zum Symbol des Verrats wurde

Der Name auf Platz fünf traf Krug besonders hart, denn es war jemand, den er in der DDR wie einen Bruder verehrte: Armin Müller-Stahl. Der große Schauspieler, der Intellektuelle, der Mann, der 1980 selbst gegen den totalitären Druck der DDR protestierte und das Land verließ. Krug sah in Müller-Stahl ein Vorbild, einen Leuchtturm, einen Mann mit Mut, der ihm zeigte: „Wenn er es schafft, schaffe ich es auch.“

Doch das Wiedersehen im Westen wurde zur eiskalten Ernüchterung. Bei einer Filmveranstaltung in München gab es kein warmes Willkommen, keinen Händedruck aus alter Zeit. Müller-Stahl sah ihn an und sagte nur: „Manfred, du musst verstehen, hier beginnt alles von vorne.“ Ein Satz, der wie ein Ratschlag klang, aber wie eine Abwertung brannte. Krug spürte sofort: Er war nicht willkommen im exklusiven Club der kulturellen Dissidenten.

Der zweite Schlag kam durch ein Interview, in dem Müller-Stahl über Ostkünstler im Westen sprach und erklärte, „Einige bringen Haltung mit, andere nur Popularität.“ Obwohl Müller-Stahl Krug nicht namentlich nannte, wusste jeder, wer gemeint war. Es traf Krug an der empfindlichsten Stelle seiner Würde. Für Krug war klar: Müller-Stahl hatte nicht nur das Land gewechselt, er hatte auch die Seite gewechselt – vom Bruder im Geist zum Symbol einer Elite, in der Krug als „populärer Volksschauspieler“ nichts galt. Krug verachtete ihn nicht dafür, dass er ging, sondern dafür, dass er vergaß, woher sie kamen – ein Mann, der alle Brücken hinter sich verbrannte.

Platz 4: Günther Strack – Der Wächter der BRD-Kultur, der ihn als Eindringling behandelte

Günther Strack war eine Institution im westdeutschen Fernsehen, ein Mann mit Herzlichkeit und Humor, der Millionen erreichte. Doch für Krug wurde Strack zur Wache einer Burg, die Neuankömmlinge aus dem Osten abblockte.

Die erste Begegnung bei einer Fernsehproduktion in Köln war von Kälte geprägt. Auf Krugs offenes Willkommen antwortete Strack nur: „Wir werden sehen.“ Während der Proben eskalierte die Distanz zu einem unsichtbaren Machtkampf: Strack räusperte sich demonstrativ, wenn Krug sprach, und ließ ihn spüren, dass seine Ideen nicht erwünscht waren. Es war schlimmer als ein offener Streit: Es war Ignoranz, zementiert aus Distanz.

Der tiefste Schnitt kam jedoch, als Krug Strack zu einem Kollegen sagen hörte: „Die DDR hat gute Schauspieler, aber sie haben nicht gelernt, im Team zu arbeiten.“ Es war kein Urteil über seine Kunst, sondern ein Urteil über seine Herkunft. Bei den Dreharbeiten gipfelte es in einem bitteren Moment, als Strack eine Szene unterbrach und kalt sagte: „Manfred, du spielst das falsch, du spielst es zu Ostdeutsch.“ Das Wort traf tiefer als jede Kritik, denn es machte ihn zum Fremden.

Strack sah in Krug nicht den Kollegen, sondern die Konkurrenz, die Gefahr für seine eigene Bühne. Krug verachtete nicht Stracks Kunst, sondern seine Angst – die Angst eines Mannes, der den Applaus liebte und die Bühne für sich brauchte. Krugs wuchtige Präsenz bedrohte diese Bühne, und „Menschen, die Angst haben, können grausamer sein als Menschen, die hassen.“ Strack akzeptierte nie, dass Größe Platz für zwei haben kann.

Platz 3: Rudi Carrell – Der Entertainer, der die Demütigung inszenierte

Rudi Carrell, der scharmante, spitze und unkalkulierbare Entertainer, der die BRD zum Lachen brachte, war für Krug der Inbegriff der westdeutschen Leichtigkeit. Doch diese Bewunderung zerbrach, als Krug erkannte, dass Carrell auf Kosten anderer lebte.

Als Krug 1985 Gast in Carrells Show war, sah er es als große Chance, sich humorvoll zu präsentieren. Doch Carrell musterte ihn bei der Begrüßung mit einem Blick, der Krug sofort an Machtverhältnisse erinnerte: „Wir werden sehen, wie locker Sie sind“, sagte Carrell kalt.

Die Demütigung wurde live vor Millionen zelebriert. Carrell stellte Krug eine „türkisch inszenierte“ Frage, ob er sich im Westen manchmal „verloren“ fühle. Als Krug ruhig antwortete, setzte Carrell den entscheidenden Stich: „Das hoffen wir, sonst schicken wir Sie zurück.“ Gelächter im Publikum, die Trompeten spielten, Carrell war zufrieden. Krug stand da, eine Maske aus Selbstbeherrschung.

Krug wusste: Die Demütigung war geplant. Er hörte später, Carrell habe gesagt, Krug sei „zu ernst, den muss man auflockern – am besten öffentlich.“ Krug verachtete ihn nicht, weil er ihn angriff, sondern „weil er lachte, während er es tat.“ Für Carrell war Humor eine Waffe, ein Werkzeug, das Menschen zerreißen durfte. Er sah Krug als Material, nicht als Mensch – und überschritt damit eine Grenze, die Krug nie vergessen würde.

Platz 2: Harald Juhnke – Das Berliner Idol, das ihn aus Feigheit verriet

Harald Juhnke, der Berliner Urgestein, der ewige Entertainer, war das Idol, das Krug schon aus DDR-Zeiten verehrte. Krug hoffte insgeheim, dass Juhnke ihm die Hand reichen würde: zwei Berliner, zwei Männer, die wussten, wie hart das Geschäft ist. Bei einer Gala umarmte Juhnke Krug und sagte: „Manne, du bist jetzt im Westen. Hier rocken wir zusammen.“

Doch Juhnke, der tragische Held, war auch ein Mann der zwei Gesichter. Als Gerüchte – Krug sei politisch empfindlich und ungeeignet – in der Branche kursierten, suchte Krug das Gespräch. Juhnke wich aus: „Manne, ich mische mich da nicht ein. Du weißt, wie das Geschäft läuft.“ Es war kein Nein, es war ein Ausweichen – und Ausweichen ist manchmal Verrat.

Der endgültige Bruch kam in einem Berliner Club. Juhnke, leicht angetrunken, saß mit Westkollegen zusammen, und Krug hörte die entsetzlichen Worte: „Der Krug, der spielt gut, ja, aber er ist keiner von uns. Der zuckt noch, wenn einer Stasi sagt.“ Gelächter. Krug stand wie versteinert. Juhnke opferte Krugs Vergangenheit und seine Würde, um bei seinen westdeutschen Kollegen gut dazustehen. Krug drehte sich um und ging.

Jahre später suchte Juhnke Krug auf und entschuldigte sich halbherzig: „Ich habe viel Scheiß gemacht, ich war nicht immer ich selbst.“ Krugs Antwort war endgültig und tief: „Harald, man verliert Menschen nicht durch Fehler, man verliert sie durch Feigheit.“ Krug verachtete ihn nicht für seine Schwächen, sondern dafür, dass er ihn fallen ließ, um sich selbst zu retten. Juhnke liebte die Show, aber nicht die Standhaftigkeit, und ließ Krug im Dunkeln zurück, als es darauf ankam.

Platz 1: Dieter Hallervorden – Der Zyniker, der ihm die Würde nahm

An der Spitze von Krugs Liste steht Dieter Hallervorden (Didi). Es war die Enttäuschung, die sich ins Herz brannte wie ein Brandzeichen, weil sie von einem Mann kam, den Krug für seinen Mut, seinen Anarchismus und seinen Kampf gegen das Spießbürgertum bewunderte.

Krug war stolz, als Hallervorden ihn zu einer Sketchshow einlud. Er dachte, er sei endlich angekommen. Doch bei der ersten Probe wurde ihm klar: Hallervorden wollte nicht den Menschen oder den Schauspieler Krug, sondern nur das Klischee. In einem Sketch sollte Krug den typischen, naiven, ein bisschen dummen und rückständigen „Ossi“ spielen. Krug hielt das Drehbuch in der Hand und sagte: „Didi, das bin nicht ich.“ Hallervorden winkte ab: „Manne, nimm dich nicht so ernst. Das Publikum liebt das.“ Krug nahm sich nicht ernst, aber er nahm Würde ernst, und die wurde mit Füßen getreten.

Als Krug die Rolle verweigerte, wurde Hallervordens Gesicht hart und kalt. Krug hörte hinter der Kulisse den Satz, der ihn wie ein Schlag traf: „Wenn der Krug nicht spurt, holen wir jemanden, der dankbarer ist. Oststars sind ersetzbar.“ Hallervorden, der von Freiheit redete, steckte andere in Schubladen. Er war kein Rebell, sondern ein Zyniker.

Wenige Wochen später krönte Hallervorden seine Beleidigung in einem Interview: Krug habe zwar Talent, „aber er muss noch lernen, wie der Westen funktioniert.“ Für Krug war dies die schlimmste öffentliche Belehrung, eine Markierung, die ihn als unzureichend brandmarkte. Krug verachtete ihn nicht für seinen Humor, sondern „dafür, dass er mich klein machte, um sich groß zu fühlen.“ Hallervorden zeigte ihm, dass im Westen manche Menschen keine neuen Kollegen, sondern neue Feindbilder brauchten.

Das Vermächtnis des Überlebens

Mit 72 Jahren sitzt Manfred Krug und blickt auf diese fünf Männer zurück. Er hat viel erlebt, zu viel. Die DDR gab ihm Ruhm, die BRD gab ihm Freiheit, aber beide gaben ihm Enttäuschungen. Er spricht über Müller-Stahl, den Verräter; über Strack, den Fremden; über Carrell, den Demütiger; über Juhnke, den Feigling; und über Hallervorden, den Zyniker, der seine Würde verletzte.

„Ich habe viel verloren“, flüstert Krug, „aber ich habe auch gelernt: Würde verliert man nur einmal, aber man kann sie sich zurückholen.“ Er überlebte zwei Systeme und die Arroganz der Elite. Seine Worte sind schwer und gleichzeitig leicht, weil sie endlich gesagt werden durften. Sie sind die Wahrheit – und die Wahrheit war immer das Einzige, was dieser große Künstler wirklich besaß. Sein Bekenntnis ist ein erschütterndes Vermächtnis über die verpasste Chance zur inneren Einheit in der deutschen Kulturszene und ein Plädoyer für Haltung in einer Welt, die sie oft mit Füßen tritt.