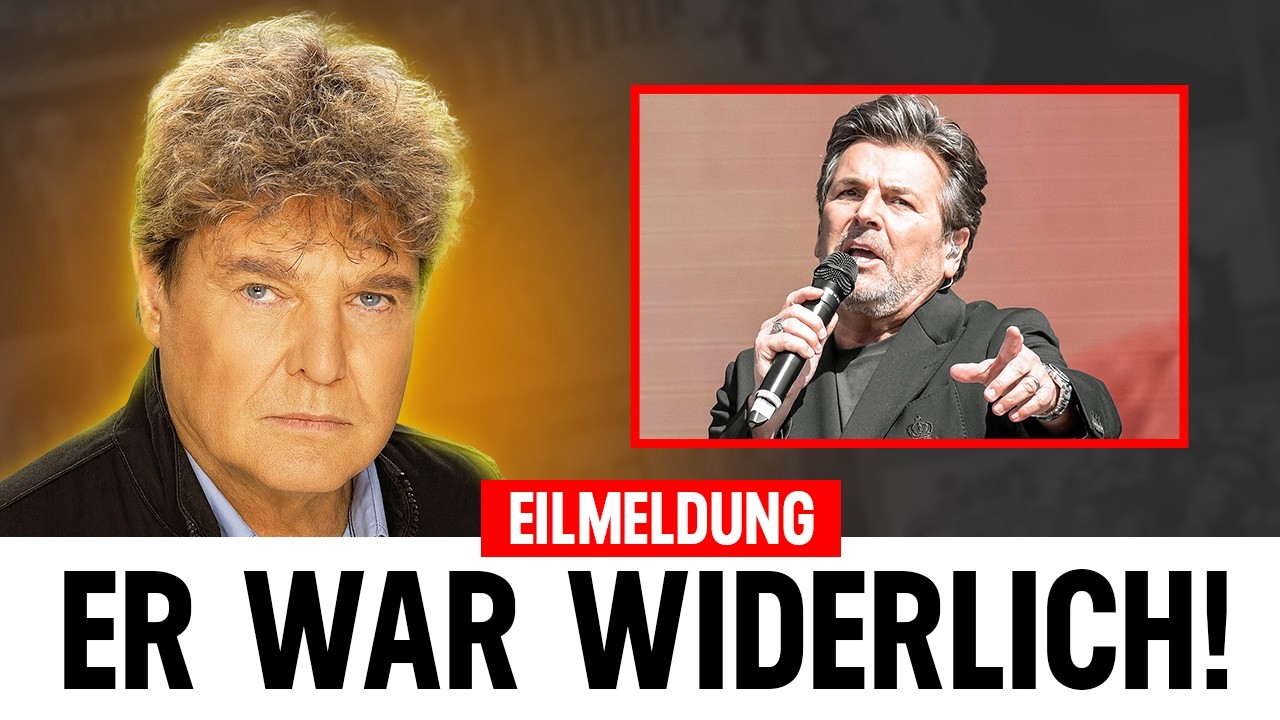

Das ehrliche Beben aus Leipzig: Frank Schöbel (82) bricht das Schweigen – Die fünf Stars, die er verachtete und die Tragödie der verlorenen Seele des Schlagers

Er war jahrzehntelang das strahlende Symbol der Hoffnung, der goldene Junge des Ostens, ein Mann, dessen Musik Millionen in der DDR ein Stück Heimat schenkte. Frank Schöbel, geboren 1942 in Leipzig, schien die Verkörperung ewiger Freundlichkeit und makelloser Professionalität zu sein. Doch jetzt, mit 82 Jahren, legt der legendäre Entertainer die Maske ab. Sein Lächeln gefriert. Seine Worte sind nicht mehr die süßen Melodien von einst, sondern späte Schüsse, die eine Welt treffen, die ihn längst vergessen glaubte.

In einem exklusiven und zutiefst ehrlichen Geständnis bricht Frank Schöbel das ungeschriebene Gesetz der Schlager-Branche und enthüllt die fünf Namen jener Stars, die er im Laufe seiner langen Karriere am meisten verachtet hat. Es ist keine belanglose Anekdotensammlung, sondern das schonungslose Bekenntnis eines Mannes, der zu oft vertraut, verraten und ausgelacht wurde. Es ist die Wut, die sich über Jahrzehnte hinter der höflichen Fassade aufgestaut hat und jetzt, im hohen Alter, keinen Filter mehr kennt.

„Ich habe zu vielen Menschen vertraut“, sagt er leise, aber mit spürbarer Kälte. „Und manche von ihnen haben mich benutzt, verraten, ausgelacht.“ Schöbel, der nach der Wende erleben musste, wie sein Ruhm „wie alte Möbel aussortiert“ wurde, nutzt die Freiheit seines Alters, um endlich die Wahrheit zu sagen. Seine Liste ist eine schmerzhafte Chronik von Arroganz, Hochmut, stiller Gleichgültigkeit und dem Verrat einer großen Liebe. Sie enthüllt die dunkle Seite eines Showgeschäfts, das Freundschaft gegen Erfolg tauscht und Herzlichkeit inszeniert.

Fünf Schatten im Ost-West-Glanz: Die Chronik des Verrats

Frank Schöbel blickt zurück, nicht um zu richten, sondern um zu verstehen, was im deutschen Schlager im Laufe der Jahrzehnte verloren ging. Seine Liste ist eine emotionale Zeitreise durch das geteilte und wiedervereinte Deutschland, in der Authentizität gegen Perfektion getauscht wurde.

Platz 5: Helene Fischer – Der kalte Diamant und der Verlust der Seele

Der erste Name auf Schöbels Liste ist die unantastbare Königin des modernen Schlagers, Helene Fischer. Ihre Nennung ist nicht Ausdruck persönlicher Feindschaft, sondern tiefer, prinzipieller Enttäuschung über die Richtung, die die Musik genommen hat. Helene Fischer ist für Frank Schöbel das Symbol für den Anfang vom Ende, für den Moment, an dem der Schlager seine Seele verlor.

„Helene ist wie ein Diamant“, sagt Schöbel, „wunderschön, aber kalt.“ Er bewundert ihren Erfolg und ihr Talent, doch seine Kritik zielt auf das Wie: Ihre Musik sei durchdacht, sicher, perfekt – aber ohne Risiko, ohne Brüche. „In ihren Liedern höre ich kein Herz“, gesteht er. Für ihn war Musik immer roh, manchmal schief, aber immer echt. Helene Fischer hingegen stehe für die „Hochglanz-Labor“-Mentalität, in der jeder Atemzug geplant wird und kein Platz mehr für Fehler ist.

Eine Begegnung Backstage bei einer Gala verdeutlichte das Dilemma: Sie lächelte professionell, doch ihre Augen wirkten leer. Schöbel dachte: „Sie hat alles, aber sie spürt nichts davon.“ Die Kritik an Fischer ist Schöbels Schmerz über eine Generation, die nicht mehr Mensch sein darf, sondern nur noch Marke. Er sieht in ihrem Glanz das Versprechen der Perfektion, die ihn traurig macht, weil er spürt, dass Authentizität gegen einen Autotune-Effekt getauscht wurde.

Platz 4: Roland Kaiser – Der elegante Verrat durch Gleichgültigkeit

Die Geschichte von Frank Schöbel und Roland Kaiser ist die tragische Geschichte der Wiedervereinigung im Musikgeschäft. Einst galten sie als Brüder im Geiste, die jeweils ihre Hälften Deutschlands mit Musik prägten. Nach dem Mauerfall glaubte Schöbel, nun würden Brücken geschlagen, doch was folgte, war das langsame, gnadenlose Verblassen.

Während Roland Kaiser im neuen Showgeschäft des Westens zur festen Größe und zum gefeierten Gentleman aufstieg, geriet Frank Schöbel ins Abseits. Die Sender wollten keine „alten DDR-Gesichter“ mehr. Die bittere Wahrheit: Kaiser erwähnte Schöbel nie. „Er hätte mich erwähnen können, ein Satz – das hätte gereicht“, sagt Schöbel. Aber er tat es nicht.

Die Gleichgültigkeit traf Schöbel härter als jede Beleidigung. Bei einer zufälligen Begegnung auf einer Preisverleihung sah Kaiser den Ost-Kollegen nur flüchtig an, schenkte ihm ein höfliches Nicken und ging weiter. „Ich wusste in dem Moment, er hat mich vergessen“, erinnert sich Schöbel. Er wurde nicht aus Bosheit verraten, sondern aus Bequemlichkeit. Ignoranz sei der „eleganteste Verrat“.

Roland Kaiser steht für Schöbel als Symbol dafür, dass Ruhm taub macht – vor allem für alte Stimmen. Er ist der Beweis, dass eine vermeintliche „Brüderschaft“ zerbricht, wenn Erfolg stärker ist als Erinnerung.

Platz 3: Katja Ebstein – Der Spiegel der versäumten Courage

Katja Ebstein ist auf Schöbels Liste eine Besonderheit: Sie war weder Feindin noch Verräterin, sondern ein schmerzhafter Spiegel der eigenen Versäumnisse. Die politisch denkende, unabhängige Künstlerin des Westens begegnete dem angepassten „Helden des Ostens“ in den 70er-Jahren in Prag. Zwischen ihnen entstand eine Verbindung aus stillem Verstehen, das die gleiche Einsamkeit teilte.

Katja Ebstein hatte das Feuer, das Schöbel als loyaler DDR-Künstler nie haben durfte. Sie sang für Überzeugung und Freiheit, während er „um zu gefallen“ sang. Bei einem Abend sagte sie den Satz, der ihn traf wie eine Ohrfeige: „Du bist zu brav, Frank. Du singst, um zu gefallen, ich singe, um zu leben.“

Dieser Satz war die schmerzhafte Wahrheit. Schöbel war immer der Angepasste, der aus Angst vor Konsequenzen nie die Macht herausforderte. Nach der Wende wurde ihre Kluft noch größer: Ihr Mut machte sie stark, seine Loyalität ließ ihn im neuen System alt erscheinen. Er bewunderte sie, aber er spürte auch Neid und Schmerz.

Katja Ebstein wurde für ihn zum Spiegelbild des Mutes, den er selbst nie hatte. Er hat sie nicht gehasst, aber er verabscheute die Erkenntnis, dass der wahre Verrat nicht von anderen kam, sondern vom eigenen Mangel an Courage.

Platz 2: Chris Doerk – Die unvollendete Tragödie der großen Liebe

Die Beziehung zu Chris Doerk, dem Traumpaar des Ostens, war die schönste und gefährlichste Verbindung seines Lebens. Sie war die öffentlich inszenierte Liebe, die auf der Bühne Harmonie versprach, aber hinter den Kameras zerbrach. In den 60ern und 70ern waren sie das Aushängeschild der DDR-Romantik. Doch ihr Glück war ein Geschäft.

„Wir durften nicht streiten, nicht traurig sein, nicht ehrlich“, erinnert sich Schöbel. „Wir gehörten der Bühne, nicht uns selbst.“ Die ständige Beobachtung, die Karriere-Erwartungen und die Eifersucht zerrütteten ihre Liebe. Chris Doerk war freiheitsliebend, Frank Schöbel kontrolliert und auf Erfolg fixiert. Schöbel gesteht: „Ich habe sie verloren, weil ich Angst hatte, sie könnte mich überstrahlen.“ Er war zu stolz.

Die Trennung war ein leises Zerbrechen, ein unvollendetes Kapitel, das nie wieder aufgenommen werden konnte. Chris Doerk steht auf seiner Liste, weil sie ihn an das erinnerte, was er nie ganz besitzen durfte – die unkontrollierte, echte Liebe. Sie ist für ihn eine Wunde, die nie verheilt ist, ein Mahnmal dafür, dass er die Frau, die er liebte, verlor, weil er seine Karriere und das System über sie stellte.

Platz 1: Thomas Anders – Der leere Applaus von Modern Talking

Wenn Frank Schöbel über Thomas Anders spricht, klingt er nicht wütend, sondern tief enttäuscht. Anders, der Mann von Modern Talking, symbolisiert für Schöbel den „Verfall einer Branche“, in der Freundschaft nichts zählt, wenn Erfolg im Spiel ist.

Obwohl Schöbel Anders’ Stimme bewunderte, sah er in ihm die „Fassade“ und die „Arroganz“ der westlichen Pop-Industrie. Bei einem Gala-Abend nach der Wende ignorierte Thomas Anders den DDR-Star demonstrativ. Schöbel ging auf ihn zu, gratulierte ihm, doch Anders nickte nur kühl und distanziert, „als wäre ich Luft.“

Dieser Moment war schmerzhaft, weil er Schöbel klarmachte, dass er für Anders lediglich „Teil einer Vergangenheit“ war, die keine Bedeutung hatte. Was folgte, waren indirekte Sticheleien in Interviews, in denen Anders über „alte Schlagerleute“ und „unmoderne Musik“ spottete.

Thomas Anders steht für Schöbel als Mahnmal für eine Generation, die das Herz der Musik gegen Klickzahlen getauscht hat. Er wirft ihm vor, Glanz und Schmerz zu verwechseln: „Man kann Platten verkaufen und trotzdem leer sein.“ Anders ist für Frank Schöbel „der Spiegel, in dem ich mich nicht mehr sehen will“, weil er das System repräsentiert, das Erfolg über Menschlichkeit stellt und in dem man im Ruhm verschwindet.

Das späte Bekenntnis der Menschlichkeit

Frank Schöbels Geständnis ist die Befreiung von jahrzehntelangem Schweigen. Mit 82 Jahren hat er nichts mehr zu verlieren – außer der Möglichkeit, endlich wahrhaftig zu sein. Er hat gelernt, dass Erfolg nie kostenlos ist und dass jedes Lächeln, jeder Applaus, ein Stück Wahrheit kostet.

Seine Worte sind keine Anklage, sondern ein stilles Eingeständnis, dass er zu lange gefallen wollte und dabei vergaß, sich selbst zu gehören. Frank Schöbel blickt heute auf die Welt, die ihn einst feierte, mit einem leisen, echten Lächeln. Er weiß, dass er nicht die Welt verändert hat, aber er hat ihr gezeigt, dass man auch mit gebrochenem Herzen singen kann. Sein letzter Sieg ist nicht der lauteste Applaus, sondern die späte, befreiende Ehrlichkeit.