Die Brücke, die den Abgrund symbolisiert: Wie jahrzehntelange Verwahrlosung Deutschland zu Fall bringt und die Politik mit Panik-Anschuldigungen reagiert

Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wird nicht nur in den prunkvollen Debatten des Bundestages geschrieben, sondern auch auf ihren maroden Straßen, in ihren zerfallenden Schulen und auf ihren bröckelnden Brücken. Was im Herbst letzten Jahres in Dresden mit dem Einsturz der Carolabrücke geschah, ist für die Alternative für Deutschland (AfD) mehr als ein Bauversagen; es ist das finstere Symbol einer politischen Ära, die sich durch jahrzehntelange Vernachlässigung und strategische Verwahrlosung auszeichnet.

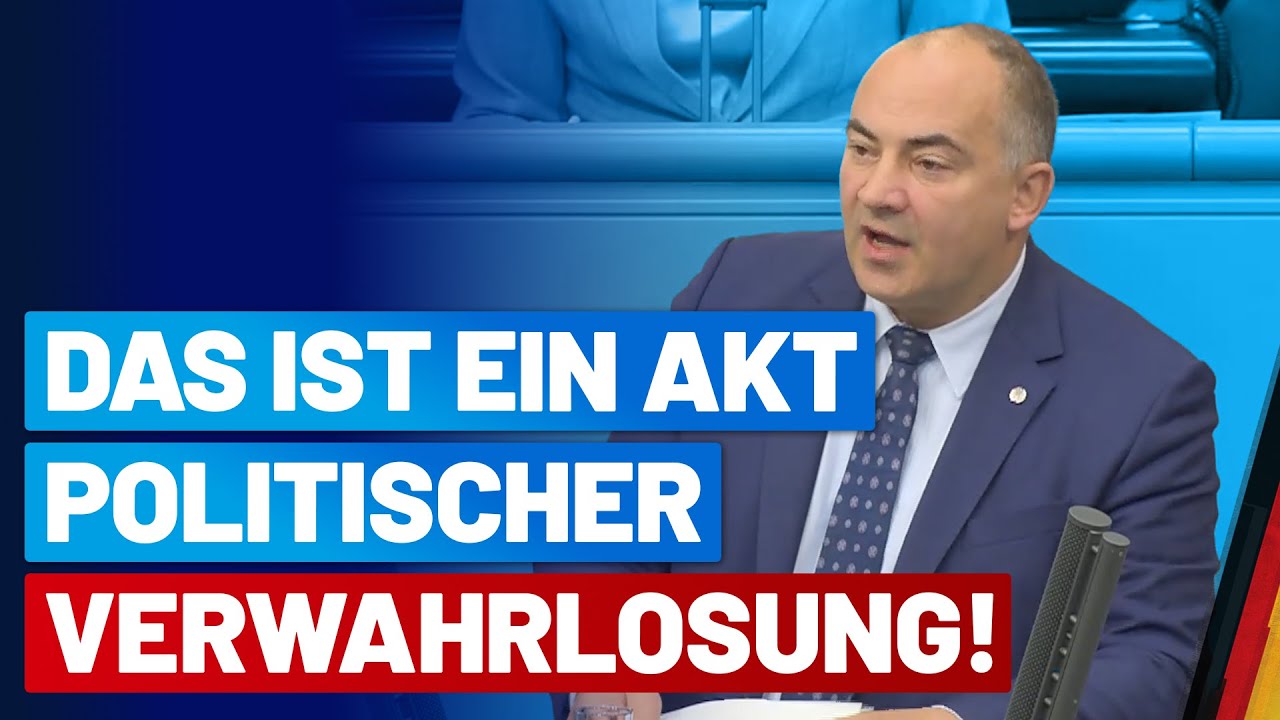

Mitten in der Debatte um ein dringend notwendiges Gesetz zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen (Kritis-Resilienzgesetz zur Umsetzung von NIS 2) lieferte Steffen Janich (AfD) eine unerbittliche Analyse des Zustands der Nation und des moralischen Bankrotts der „Altparteien“. Er verteidigte nicht nur die parlamentarische Arbeit seiner Fraktion gegen ungeheuerliche Vorwürfe der Spionage, sondern attackierte das neue Gesetz als einen unausgegorenen, überbürokratisierten und verfassungsrechtlich bedenklichen Akt des Ausverkaufs nationaler Souveränität an Brüssel.

Der physische Zerfall als politisches Statement

Der Einsturz der Carolabrücke in Dresden, so Janich, ereignete sich nicht, weil die AfD Anfragen zum Zustand der kritischen Infrastruktur gestellt hatte. Er ereignete sich, weil die Politik der herrschenden Altparteien in Bund und Land dazu geführt hat, dass zentrale Verkehrsknotenpunkte und Brücken – viele davon stammen noch „aus der Kaiserzeit“ – „seit Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben“ sind. Diese bildhafte Kritik zeichnet das Porträt einer Regierung, die sich in ideologischen Projekten verliert, während die grundlegendsten Pfeiler des Staates – die Infrastruktur – still und leise zusammenbrechen.

Für die AfD ist die parlamentarische Verantwortung zum Schutz der kritischen Infrastrukturen untrennbar mit der Wahrung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung (FDG) verbunden. Diese FDG, so Janich, umfasst auch das Recht auf die Ausübung einer parlamentarischen Opposition und die Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber den Volksvertretungen. Wenn gewählte Abgeordnete Anfragen zum Zustand dieser lebenswichtigen Anlagen stellen, kommen sie ihrer grundgesetzlichen Verantwortung nach.

Die Jagd auf die Opposition: Ein Akt der Verzweiflung

Der Angriff der AfD auf das Versagen der Regierung wurde jedoch von einer ebenso scharfen Verteidigung gegen die politischen Anfeindungen flankiert. Janich verurteilte die ungeheuerlichen Anschuldigungen gegen seine Fraktion als den Beweis einer politischen Klasse, die angesichts des eigenen Scheiterns in Panik verfällt.

Konkret nannte er den Thüringer SPD-Minister Meyer, der der AfD „ohne jeden Beleg Auslandsspionage“ vorgeworfen hatte. Die Reaktion von Steffen Janich war kompromisslos: „Dies ist ein Akt politischer Verwahrlosung.“

Diese Wortwahl – „politische Verwahrlosung“ – sitzt tief. Sie suggeriert nicht nur Inkompetenz, sondern einen moralischen und charakterlichen Verfall der politischen Elite, die in ihrer Angst, die Macht zu verlieren, die Grundregeln der Demokratie und des Rechtsstaates bricht. Janich stellte eine direkte Verbindung zwischen dem politischen Mobbing und der Schwäche der SPD her. Er rechnete vor, dass die SPD in Thüringen mit solchen Taktiken „wohl eher nicht ihr gutes Wahlergebnis von 6% wiederbestätigen können“ wird. Die Opposition werde sich nicht von „Aktenschreddern“ und Lügen einschüchtern lassen, wie sie vom SPD-Genossen Fiedler angekündigt wurden. Die ganze „Aktuelle Stunde“ vom Vortag hatte seiner Meinung nach lediglich dazu gedient, ein „neues Narrativ“ der sogenannten „demokratischen Parteien“ zu zementieren, das jedoch mangels Beweisen in sich zusammenfalle.

Janichs emotionaler Appell war klar: Die Altparteien versuchen, ihre eigenen, jahrzehntelangen Sünden – den physischen Verfall der Infrastruktur und den moralischen Verfall der politischen Kultur – auf die AfD abzuwälzen, um von ihrer eigenen Verantwortung abzulenken. Die Anschuldigung der Spionage ist damit nicht nur ein politisches Manöver, sondern der Schrei der Verzweiflung einer Elite, die sich ihrer eigenen Unfähigkeit bewusst ist.

Der Ausverkauf nach Brüssel: Kritik am Kritis-Resilienzgesetz

Die substantielle Kritik von Steffen Janich richtete sich sodann gegen den vorliegenden Entwurf eines Kritis-Resilienzgesetzes, das als die nationale Umsetzung der europäischen NIS-2-Richtlinie dienen soll. Obwohl Janich die Notwendigkeit betonte, kritische Anlagen vor Naturkatastrophen, Sabotage oder hybriden Angriffen zu schützen, zerlegte er die Art und Weise der Umsetzung als bürokratisches Monster und eine Gefahr für die nationale Souveränität.

Die Hauptstoßrichtung seiner Kritik ist der übermäßige Fokus auf Brüssel. Das nationale Gesetz blicke „stark nach Brüssel“, was zu einer „hohen Überbürokratisierung“ führe. Janich forderte, dass die Bundesregierung „im Stande sein [sollte], selbst zu entscheiden“, welche kritische Einrichtung von besonderer Bedeutung ist. Stattdessen führen Meldepflichten an die EU-Kommission dazu, dass deutsche Unternehmen und Betreiber zu „Handlangern EU-rechtlicher Vorschriften“ degradiert werden, ohne dass klare nationale Verantwortung und demokratische Kontrolle gesichert seien.

Die AfD sieht hier eine schleichende Entmachtung deutscher Behörden und eine Verkomplizierung der Sicherheitsarchitektur, die dem Schutz der Infrastruktur letztlich schaden wird. Anstatt die Resilienz zu stärken, wird die bürokratische Last erhöht, was gerade in Zeiten wirtschaftlicher Not ein fatales Signal aussendet.

Finanzielles Chaos und Verfassungsrechtliche Bedenken

Neben der Souveränitätskritik monierte Janich zwei weitere gravierende Mängel des Gesetzesentwurfs, die direkt die Finanzplanung und die verfassungsrechtliche Ordnung betreffen:

1. Unkalkulierbare Kosten: Im Entwurf heißt es ausdrücklich, dass „finanzielle Mehraufwendungen von Bund, Ländern und Gemeinden entstehen“. Das zentrale Problem: Dies geschieht „ohne dass eine verlässliche Schätzung vorliegt“. Dies sei keine zuverlässige Basis für die Gesetzgebung, so Janich. Wenn die Mittel nicht einmal abschätzbar seien, wie könnten dann Kritis-Betreiber sich darauf einstellen und, noch wichtiger, wie könnten Kommunen diese unkalkulierbaren Kosten in ihren Haushalten berücksichtigen? Das Gesetz bringe eine „erhebliche Belastung für die Wirtschaft und die Kommunen“ mit sich, ohne jegliche Planbarkeit. Hier müsse die Bundesregierung dringend nachschärfen.

2. Verfassungsrechtliche Brisanz: Ein technisches, aber entscheidendes Detail betrifft Paragraph 5 des sogenannten „Dachgesetzes“. Dieser regelt die Feststellung der Erheblichkeit einer Anlage erst nach einer bloßen Rechtsverordnung. Dies, so Janich, sei mit Rücksicht auf den „Parlamentsvorbehalt“ – den Grundsatz, dass wesentliche Entscheidungen durch das Parlament getroffen werden müssen – „verfassungsrechtlich zumindest höchstfraglich“. Die AfD sieht hier den Versuch, wesentliche staatliche Eingriffsrechte und Definitionen aus der demokratischen Kontrolle des Bundestages herauszulösen und in die Exekutive zu verlagern.

Fazit: Die Pflicht zur Nachbesserung und der Appell an die Union

Die AfD forderte die Koalition und insbesondere die Union (CDU/CSU) und die SPD im Innenausschuss auf, die Gelegenheit zu nutzen, die massiven Kritikpunkte der Opposition angemessen umzusetzen. Janich stellte die Frage in den Raum, ob CDU/CSU und SPD ihrer parlamentarischen Verantwortung ebenso gerecht werden würden wie die AfD.

Janichs Rede war ein politisches Manifest: Die Krise der kritischen Infrastruktur ist in Wahrheit eine Krise der politischen Führung. Die maroden Brücken sind das Ergebnis jahrzehntelanger Misswirtschaft, und die hysterischen Anschuldigungen gegen die Opposition sind der verzweifelte Versuch, das eigene Versagen zu verschleiern. Das neue Kritis-Gesetz, anstatt eine nationale Lösung zu sein, droht, die Last der Bürokratie zu erhöhen und die Souveränität weiter auszuhöhlen. Die AfD positioniert sich damit als die einzige Kraft, die sowohl die physische Sicherheit der Infrastruktur als auch die demokratische Integrität des Landes konsequent verteidigt – gegen die Verwahrlosung der Regierenden und die Überbürokratisierung aus Brüssel. Die Republik, so der ungeschriebene Schluss, steht am Scheideweg: Entweder besinnt sie sich auf ihre Kernaufgaben und nationalen Interessen, oder sie wird unter der Last ihrer eigenen Vernachlässigung und dem Akt politischer Verwahrlosung zusammenbrechen, so wie die Brücke in Dresden.