Der Zorn des Alpen-Sonneboys: Warum Hansi Hinterseer mit 71 Jahren die Fassade des deutschen Showgeschäfts einreißt

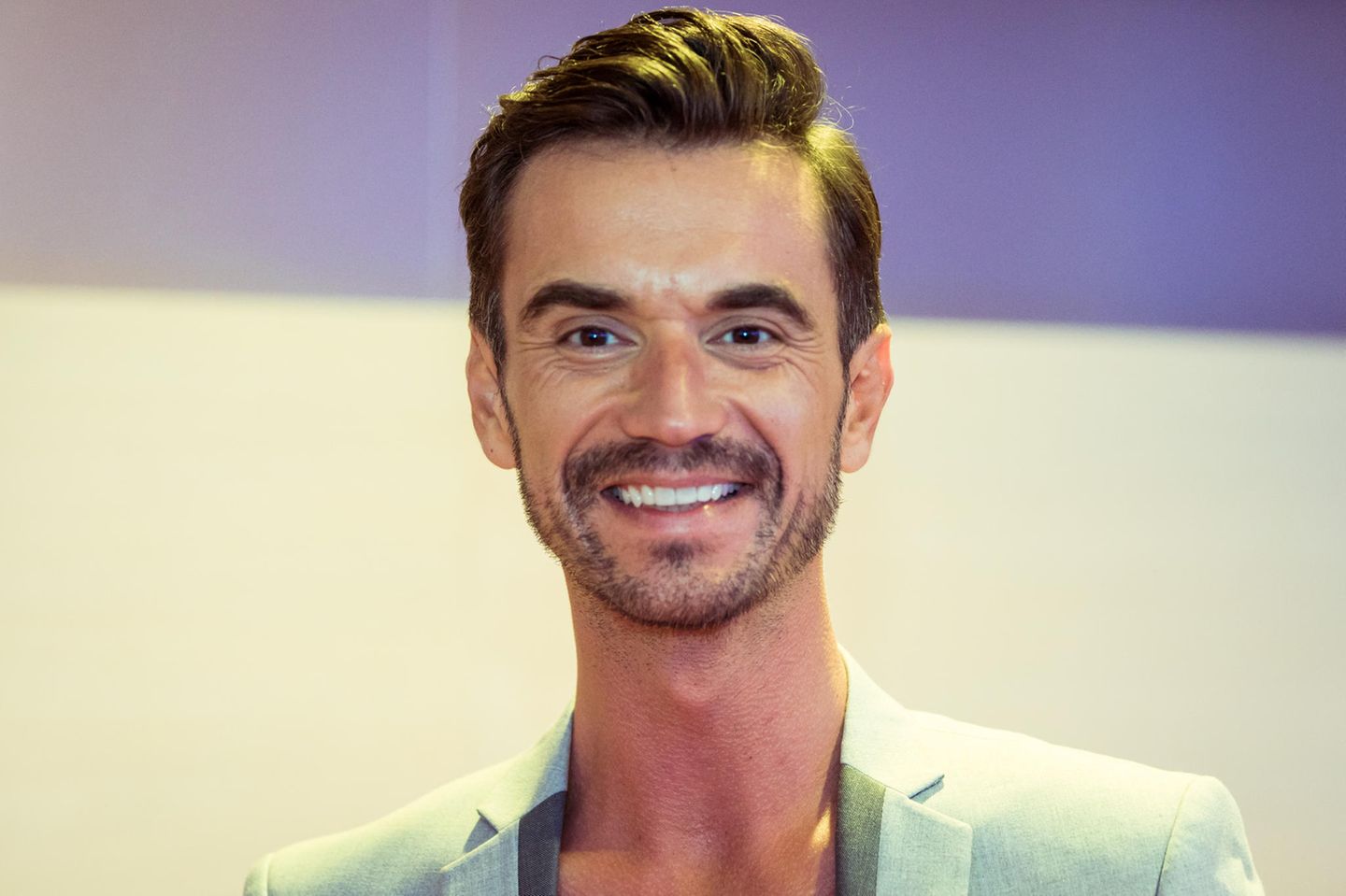

Über Jahrzehnte hinweg war er das unerschütterliche Symbol für Sanftheit, Bodenständigkeit und alpenländische Herzlichkeit im deutschsprachigen Schlager: Hansi Hinterseer. Mit seinem strahlenden Lächeln, den lockeren Auftritten und den traditionellen Melodien wurde er als der ewige „Sonneboy“ Österreichs und Deutschlands gefeiert. Man dachte, dieser Mann könne niemals wütend werden.

Doch mit 71 Jahren hat diese Ikone das Schweigen gebrochen und eine Bombe platzen lassen, die das Fundament der glitzernden Schlagerwelt erschüttert: eine schockierende schwarze Liste von fünf der mächtigsten und bekanntesten Stars der Branche, für die er nur tiefste Verachtung übrig hat. Dies ist nicht nur ein persönlicher Zwist; es ist die emotionale Explosion eines Konflikts zwischen wahrer Kunst und seelenloser Kommerzialisierung. Seine Offenbarung entlarvt die brutale Realität hinter dem Glamour: eine Welt voller Intrigen, Egos und gnadenloser Kalkulation.

Hinterseer, der Hüter der Tradition und des tief empfundenen musikalischen Ausdrucks, hat damit den Krieg gegen die Totengräber der echten Volksmusik erklärt.

1. Florian Silbereisen: Der zynische Entertainment-Makler

Hinterseers erster und härtester Schlag trifft Florian Silbereisen, den unangefochtenen König der Unterhaltungsshows in Deutschland.

Für Hinterseer ist Silbereisens Erfolg nicht der Triumph der Kunst, sondern ein „seelenloser Verrat“ an der Musik selbst. Er brandmarkt Silbereisen als „windigen Entertainment-Makler“ (windiger Entertainment Markler), ein Titel, der die ganze Verachtung des Tirolers offenbart. Hinterseer wirft ihm Zynismus vor, die Authentizität gegen den „billigen Ramsch der Quote“ (billigen Ramsch der Quote) eingetauscht zu haben.

Das Verhältnis der beiden wurde bis ins Mark vergiftet durch einen legendären Vorfall bei einer Fernsehaufzeichnung. Als Hinterseer gerade ein zutiefst persönliches Lied mit dem „Herzblut der Berge“ in der Stimme intonierte – einen Moment der musikalischen Wahrheit – soll Silbereisen diesen Auftritt absichtlich und vorsätzlich mit einer Flut aus grellen Lichtern und einer lärmenden, modernen Tanznummer überfahren haben. Es war ein „kalkulierter Affront“, eine Machtdemonstration, die Hinterseer öffentlich vorführen sollte.

Die Reaktion hinter den Kulissen glich einem Beben. Hinterseer, dessen Geduld und Image des ewigen Sonnyboys an diesem Punkt riss, soll Silbereisen mit einer Vernichtungsaussage konfrontiert haben: „Du verwechselst Jahrmarkt-Lärm mit musikalischer Tiefe.“ Es ist ein Urteil, das wie ein Schlag ins Gesicht sitzt und eine Anklage gegen die gesamte Ära Silbereisen, in der das Spektakel wichtiger ist als der Inhalt. Was folgte, war keine bloße Distanzierung, sondern eine Eiszeit der Verachtung. Die wenigen gemeinsamen Auftritte, die seither stattfanden, waren nichts als eine professionelle Farce: Die Lächeln waren aufgemalt, die Umarmungen gespielt. Die Schlagerwelt wurde Zeuge eines schwelenden Krieges, in dem Hinterseer den Hüter der Tradition und Silbereisen den skrupellosen Totengräber der echten Volksmusik verkörpert. Der Makler gegen den Künstler – ein Kampf, der bis heute unentschieden ist.

2. Andrea Berg: Die Königin der Falschheit und die gigantische Lüge

Nach dem Schock Silbereisen folgt der nächste Donnerschlag gegen die Schlagerelite: Andrea Berg. In Hinterseers Augen ist die selbsternannte Königin der Inbegriff der „Künstlichkeit“ (Künstlichkeit), eine Hülle ohne Substanz.

Hinterseer entlarvt ihr Image als eine „einzige gigantische Lüge“, geschaffen aus Glitzer, Rauch und billigen PR-Tricks. Ihr Zynismus erreichte seinen Höhepunkt für Hinterseer bei einer Preisverleihung. Während Berg ihre Inszenierung einer emotionalen Dankesrede zelebrierte, soll Hinterseer hinter vorgehaltener Hand das vernichtende Urteil gefällt haben: „Das ist alles nur Theater. Sie hat keinen emotionalen Filter, nur einen Instagram-Filter.“

Er wirft ihr vor, Authentizität komplett gegen das Rampenlicht und den kommerziellen Erfolg eingetauscht zu haben. Der offene Affront gipfelte in einer gemeinsamen Veranstaltung, als Berg, gefangen in ihrem vermeintlichen Glamour, absichtlich das Scheinwerferlicht nur auf sich gelenkt und Hinterseer eiskalt ignoriert haben soll. Eine kalkulierte Demütigung, die Hinterseer nicht unkommentiert ließ. Seine harsche Kritik trifft den Kern ihres Schaffens: Ihre inszenierte Sinnlichkeit könne die fundamentale Leere ihrer Musik nicht überdecken.

Es ist ein Krieg der Weltanschauungen: hier der bodenständige, ehrliche Musiker, dort die Diva, die alles dem kommerziellen Erfolg unterordnet. Hinterseers Verachtung für Bergs Stil ist ein Spiegelbild seines Hasses auf die moderne, seelenlose Schlagerindustrie, ein Ort voller Intrigen, Egos und gnadenlosem Kalkül.

3. DJ Ötzi: Lärmender Abfall und musikalische Verfallserscheinung

Nach den Giganten der Inszenierung folgt der Schlag gegen die Banalität: DJ Ötzi. Für Hansi Hinterseer ist das, was Ötzi als Musik verkauft, nichts weiter als „geistlose Geräuschkulisse“ (geistlose Geräuschkulisse), ein direkter Angriff auf jeden guten Geschmack.

Der Party-DJ ist in Hinterseers Augen der Inbegriff des musikalischen Verfalls, ein Symbol für die Oberflächlichkeit einer Branche, die Kunst gegen billige Stimmungsmacher eingetauscht hat. Hinterseer entlarvt das Phänomen Ötzi als eine Farce, als einen Mann, der sich hinter einer weißen Mütze versteckt, weil seine Musik nichts zu bieten hat.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war eine vermeintliche Einladung zur Kooperation. DJ Ötzi, offenbar blind für die tiefen Abgründe der Verachtung, soll Hinterseer mehrfach zu einer gemeinsamen Partyhymne gedrängt haben. Für Hinterseer war dies nicht nur eine Beleidigung, sondern ein direkter Angriff auf sein Lebenswerk. Die Antwort war ein vernichtendes Urteil, das die ganze Kluft zwischen den beiden Welten offenbart: „Ich suche nach musikalischen Resultaten, nach Bedeutung. Was Sie produzieren, ist der lärmende Abfall einer Bar.“

Diese Konfrontation zementierte die absolute Verachtung. Es ist ein Krieg der Ideale: der bodenständige Künstler, der tief empfindet, gegen den skrupellosen Entertainer, der nur auf den schnellen Konsum aus ist. Hinterseers Abscheu gegenüber DJ Ötzis Schaffen ist ein Fanal gegen die seelenlose Eventkultur, die die Schlagerwelt heute beherrscht und echte Kunst an den Rand drängt.

4. Roland Kaiser: Der Roboter der Perfektion und Tyrannei

Der nächste in Hinterseers Visier ist ein vermeintliches Urgestein der Branche: Roland Kaiser. Doch der Respekt, den viele dem Kaiser zollen, weicht bei Hinterseer blanker Verachtung. Für ihn ist Kaiser nicht der erfahrene Gentleman, sondern ein „Kontrollfreak“ (Kontrollfreak), ein „musikalischer Roboter“, der jegliche Spontanität im Keim erstickt.

Hinterseer prangert die mangelnde künstlerische Freiheit an, die Kaiser predigt, eine Philosophie, die der puren, ungezähmten Musikalität, die Hinterseer verkörpert, diametral entgegensteht. In Hinterseers Augen ist Kaiser ein Relikt aus einer Zeit, in der Regeln wichtiger waren als Leidenschaft. Dieser Dogmatismus ist unerträglich.

Der Bruch erfolgte während einer gemeinsamen Probe, die zur Farce geriet. Hinterseer, der aus dem Bauch heraus lebt und spielt, wurde von Kaiser gnadenlos diszipliniert. Kaiser attackierte Hinterseers natürliche, improvisierte Vortragsweise als chaotisch und unprofessionell. Diese Arroganz war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Hinterseer, bis ins Mark getroffen, verließ wutentbrannt die Bühne – ein Akt des Widerstands gegen die Tyrannei der Perfektion.

Die verbale Abrechnung folgte prompt: „Kaiser ist so sehr auf Kontrolle fixiert, dass er vergessen hat, wie man Musik fühlt.“ Ein vernichtendes Urteil über die Seele eines Künstlers. Die anfängliche professionelle Achtung hat sich in eine unversöhnliche Feindschaft gewandelt. Hier kämpfen zwei Weltbilder gegeneinander: der Perfektionist gegen den Authentiker. Ihre Beziehung ist heute ein eisiges Schweigen, ein permanenter Konflikt der musikalischen Triebfedern.

5. Andreas Gabalier: Der äußerliche Clown und ultimative Verräter

Der letzte im Bunde der Verachteten ist Landsmann Andreas Gabalier, der sich dreist als Hinterseer 2.0 inszenieren will. Für Hansi Hinterseer ist Gabalier jedoch nichts weiter als eine „lachhafte Karikatur“ (lachhafte Karikatur), ein Blender, der Authentizität durch oberflächlichen Lärm ersetzt.

Hinterseer verachtet Gabaliers permanente Verkleidung in Lederhosen als „billigen Jahrmarktstrick“ (billigen Jahrmarktstrick), als eine Marketingstrategie, die die Seele der Volksmusik mit Füßen tritt. Er sieht in Gabalier den „ultimativen Verräter“ (ultimativen Verräter), einen Mann ohne Substanz, der vorgibt, tief verwurzelt zu sein, während er doch nur auf schnellen Ruhm aus ist.

Der verbale Schlagabtausch, der das Eis brechen ließ, war brutal. Bei einer Begegnung versuchte Gabalier, Hinterseers Lebenswerk als hoffnungslos veraltet und musikalisch abzustempeln – eine Provokation, die Hinterseer nicht unkommentiert ließ. Seine direkte Antwort war ein Frontalangriff auf Gabaliers gesamte Existenz: „Du verwechselst primitives Gebrüll mit echter Emotion. Ich spreche von einer Haltung zum Leben, du von einer billigen Kostümparty.“

Diese Konfrontation zementierte eine öffentliche Eiszeit. Es ist ein Krieg der Generationen und der Ideale: hier der echte, unbestechliche Künstler, dort der Popstar im Trachten-Look. Hinterseers Abscheu gegen Gabaliers Stil ist ein Fanal gegen die Kommerzialisierung und die Seelenlosigkeit der modernen Unterhaltungsindustrie, ein Kampf, der offenbart, wie zynisch das Geschäft geworden ist und wie wenig Platz es für echte Werte gibt.

Fazit: Die Zerrissene Seele des Schlagers

Hansi Hinterseer hat mutig – oder leichtsinnig – eine Wahrheit ausgesprochen, die das Publikum überdenken lässt. Hinter den strahlenden Lächeln und Liedern über Liebe und Berge verbergen sich unversöhnliche Konflikte, harsche Kritik und ein erbitterter Konkurrenzkampf.

Wenn eine Ikone der musikalischen Reinheit wie Hinterseer das Schweigen bricht, um die „Feinde“ seiner Kunst beim Namen zu nennen, ist dies ein verzweifeltes Zeichen. Es zeigt, wie groß die Not einer Generation von Künstlern ist, die zusehen muss, wie ihre Kernwerte dem Primat des Geldes und der Quote geopfert werden.

Diese Geschichte ist weit mehr als ein Promi-Skandal; es ist eine Lektion über die Zerbrechlichkeit der Kunst in einer kommerzialisierten Welt. Sie zwingt uns, die Frage zu stellen: Ist im Showbusiness wirklich alles rosig, oder sind es nur noch die Trümmer eines andauernden Kampfes zwischen Herz und Geldbörse? Hinterseers Urteil wird noch lange nach dem Verlöschen der Scheinwerfer nachhallen.