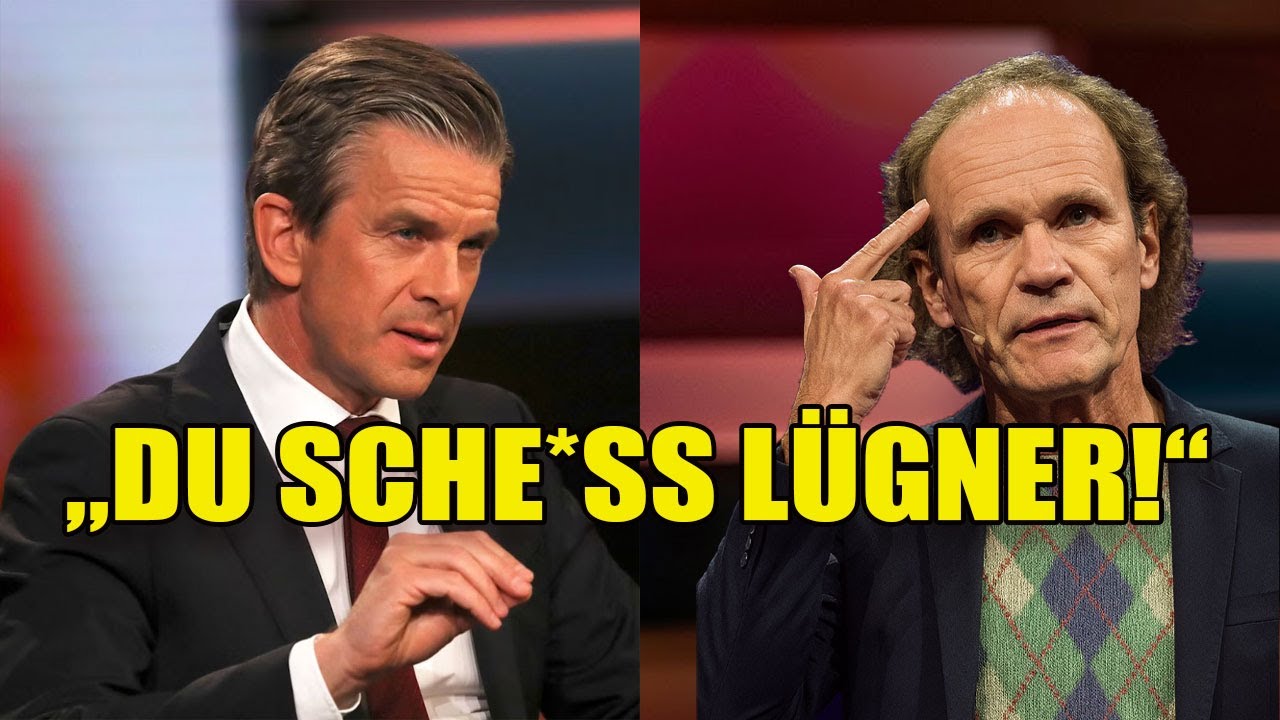

Die Sekunden der Wahrheit: Als ein Satz das Fernsehen erschütterte

Es war ein gewöhnlicher Dienstagabend im deutschen Fernsehen, als sich ein routiniertes Talkshow-Format in eine Bühne für einen nationalen Diskurs über Würde, Respekt und die Grenzen öffentlicher Demütigung verwandelte. Das ZDF-Studio leuchtete hell, das Publikum klatschte höflich, und der Komiker Olaf Schubert saß in seinem typischen Strickpulli auf dem berühmten roten Sofa der Markus Lanz Show. Doch niemand ahnte, dass nur 27 Sekunden reichen würden, um eine ganze Karriere zu erschüttern und eine Lawine in den sozialen Medien auszulösen.

Der Gastgeber, Markus Lanz, betrat die Bühne mit seinem routinierten, aber an diesem Abend ungewohnt angespannten Lächeln. Die ersten Minuten verliefen, wie üblich, banal. Schubert erzählte von seiner Tournee, von der Freude am Lachen. Die Stimmung war leicht, bis Lanz sich zurücklehnte, die Arme verschränkte und die Frage stellte, die alles veränderte: „Sag mal, Olaf, findest du nicht, dass dein Humor ein bisschen aus der Zeit gefallen ist?“. Ein Raunen ging durch das Studio, die Luft kippte.

Lanz setzte nach. Er sprach von „altmodischem Zeug mit Perücke und Dialekt“ und stellte in Frage, ob dieses ewig Gleiche „noch Kunst oder nur Nostalgie“ sei. Was als kritische Unterhaltung begann, entwickelte sich in rasender Geschwindigkeit zu einem kalkulierten Angriff. Schubert, der sichtlich Schmerz in den Augen trug, versuchte, ruhig zu bleiben: „Ich glaube, Lachen ist nie altmodisch. Wenn Menschen für zwei Stunden ihre Sorgen vergessen, dann ist das etwas wert“. Lanz konterte zynisch, dies sagten nur jene, die nichts Tiefgründiges zu sagen hätten.

In diesem Moment wurde das Interview zu einem Duell, live und ungeschnitten.

Die Eskalation des Zynismus: „Ohne sie wärst du nichts“

Der Wendepunkt, der den Konflikt von einer verbalen Auseinandersetzung zu einem öffentlichen Skandal eskalierte, war ein Satz, der Markus Lanz’ Kontrollverlust und Arroganz symbolisierte. Lanz lehnte sich vor, die Augen kalt, und sprach den Satz aus, der in der deutschen Medienlandschaft nachhallte:

„Weißt du, Olaf, dein Problem ist, dass du dich hinter deiner Maske versteckst. Ohne sie wärst du nichts.“.

Es herrschte Stille. Der Satz war so hart, dass man ihn fast körperlich spürte. Die Kamera fing Olafs Blick ein – gefasst, aber erstarrt. Die Zeit schien stillzustehen. Was Lanz als intellektuelle Demontage seiner Kunstfigur beabsichtigt hatte, wurde von Schubert als Angriff auf seine persönliche Integrität empfunden.

Der Komiker legte sein Mikrofon langsam und bedächtig auf den Tisch. Diese einfache Geste, der Akt des Niederlegens, sprach Bände. Schubert stand auf und begann ruhig, aber mit einer Stimme, die im Studio widerhallte, zu sprechen: „Ich mache seit über 20 Jahren Comedy. Ich habe Menschen zum Lachen gebracht, in Zeiten, in denen sie nicht wussten, wie sie weitermachen sollen“. Er fuhr fort: „Ich habe nie behauptet, die Welt zu retten, aber ich habe sie manchmal für einen Moment leichter gemacht. Und das ist mehr, als du heute getan hast.“.

Der stille Protest: Eine Lektion in Würde

Als Lanz versuchte zu kontern, hob Schubert die Hand und unterbrach ihn: „Nein, lass es. Ich bin nicht hier, um mich beleidigen zu lassen. Du stellst keine Fragen, Markus, du führst Kriege.“.

Dieser Satz fasste in aller Kürze die Frustration vieler Zuschauer über den zunehmend aggressiven, auf Demütigung basierenden Interview-Stil zusammen, der oft auf Kosten der Gäste ging. Als Lanz außer sich geriet und fragte, ob Schubert überhaupt wisse, wo er sei, antwortete dieser unbeirrt: „Ja, ich bin in einer Sendung, in der Respekt keine Rolle mehr spielt“.

Schubert drehte sich zur Kamera, sein Blick ruhig und fast mild, und richtete eine Botschaft an die Millionen Zuschauer: „Comedy sollte Menschen verbinden, nicht trennen. Sie sollte Freude bringen, nicht Zynismus.“. Dann ging er. Kein lautes Drama, kein Wutausbruch, nur der stille, würdevolle Klang seiner Schritte auf dem Studioboden.

Lanz blieb allein im Scheinwerferlicht zurück, sichtlich schwitzend und fassungslos. Die Kontrolle war ihm entglitten. Im Publikum brach sofort Chaos aus. Rufe wie „Das war respektlos!“ und „Olaf hatte recht!“ hallten durch den Saal. Der Produzent eilte zu Lanz, der mechanisch eine Pause ansagte, während seine Stimme zitterte. Ein Tribunal hatte die Talkshow ersetzt.

Das nationale Echo: #TeamOlaf und die Hinrichtung auf Sendung

Was in 27 Sekunden eskalierte, verbreitete sich in wenigen Stunden als nationales Beben. Noch in derselben Nacht explodierten die sozialen Medien. Clips aus der Sendung gingen viral, und das Hashtag #TeamOlaf trendete auf Twitter. Kommentare wie „Endlich steht mal jemand auf“ und „Respekt ist keine Nebensache“ überfluteten die Plattformen.

Die Presse reagierte blitzschnell und gnadenlos. Schlagzeilen am nächsten Morgen sprachen von „Skandal im ZDF-Studio“ und „Demütigung“. Ein Journalist brachte es auf den Punkt: „Das war kein Interview, das war eine Hinrichtung auf offener Bühne“.

Die Konsequenzen für beide Protagonisten waren unmittelbar und dramatisch.

Olaf Schubert erlebte eine Welle der Sympathie und Wertschätzung. Seine laufende Tournee war sofort ausverkauft, Fernsehsender und Zeitungen baten um Interviews. Er wurde zum Symbol eines Mannes, der aufstand, als die Würde verloren ging. Er las die Briefe und lächelte, aber in seinen Augen lag Müdigkeit.

Markus Lanz zog sich hingegen zurück. Sein Telefon klingelt ununterbrochen, aber er nahm kaum ab. Er wurde über Nacht vom gefeierten Moderator zum Symbol der Arroganz. Leitartikel warfen ihm vor, er habe „die Kontrolle verloren“ und vergessen, „dass Menschen keine Objekte sind“. Hinter verschlossenen Türen beriet der Sender. Die Sendung stand still – die „technische Pause“, von der der Sender sprach, war in Wahrheit eine Krise, die den Moderator an den Abgrund brachte.

Die späte Erkenntnis: Erlösung im Flüsterton

Die Tage nach dem Eklat waren für Lanz von Schweigen geprägt. Das Schweigen eines Mannes, der begreifen musste, dass Worte Macht haben, aber Respekt noch mehr. In seinem leeren Studio, mit dem roten Stuhl, auf dem Schubert gesessen hatte, suchte er nach einer Antwort, die längst zu spät war. Schubert hingegen blieb in Interviews ruhig und versöhnt: „Ich bereue nichts. Manchmal muss man einfach aufstehen“.

Ein halbes Jahr später fand der „Epilog“ dieser Geschichte statt. Bei einer Preisverleihung für deutsche Kabarettkunst trafen sich die beiden Männer zufällig hinter der Bühne – ohne Publikum, ohne Kameras.

Nach Sekunden eisiger Stille fand Lanz die Worte, die die Nation erwartet hatte, aber nur hinter verschlossenen Türen gesprochen wurden: „Ich war ungerecht.“. Schubert nickte nur, nahm die Entschuldigung an: „Wir alle sind das manchmal“. Keine großen Erklärungen, keine Dramatisierung – nur zwei Worte, die schwerer wogen als jede lange Rede.

Als Olaf Schubert später die Bühne betrat, um einen Preis entgegenzunehmen, sprach er mit den Zuschauern über den Vorfall. Er lächelte und machte sogar einen Witz darüber, dass der Moderator ihn „persönlich hinausbegleitete“. Doch zum Schluss richtete er sich mit einer tiefen Ernsthaftigkeit an das Publikum, die den Kern seiner Haltung enthüllte:

„Respekt ist kein Luxus, er ist die Grundlage von allem.“.

Er beendete seine Rede mit der wichtigsten Lektion dieser Konfrontation: „Manchmal bedeutet Stärke nicht zu bleiben, sondern zu gehen“.

Markus Lanz stand im Publikum, klatschte leise und fast beschämt. Es war kein triumphales Ende, sondern die Erinnerung daran, dass jeder Fehler machen kann. Die Frage ist, ob man daraus lernt. Olaf Schuberts stiller Protest gegen die Arroganz des Fernsehens hat eine Lektion in Würde erteilt, die in der deutschen Medienlandschaft lange nachhallen wird. Die Macht des Worts wurde in diesem Duell nicht am Pult gewonnen, sondern durch den Mut, im Angesicht der Demütigung den Stecker zu ziehen.