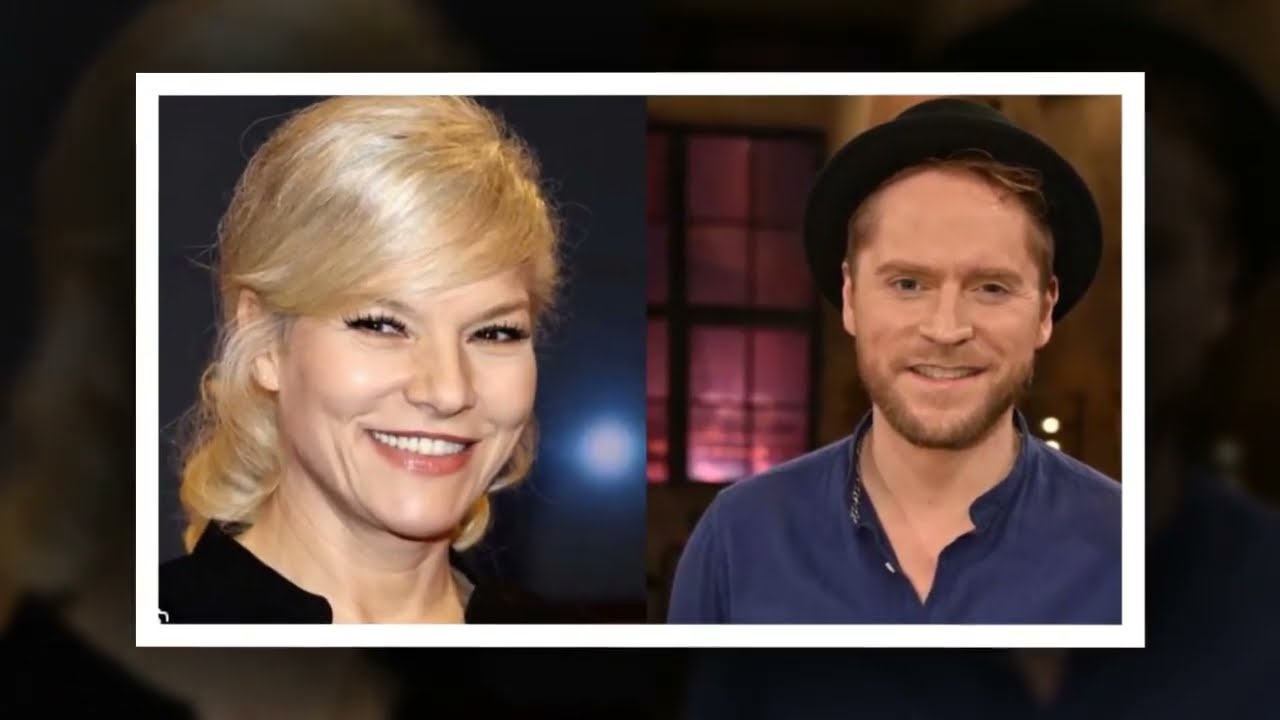

Es war mehr als nur eine Promi-Beziehung. Es war ein Statement. Ein lebendiges Experiment. 12 Jahre lang waren Johannes Oerding und Ina Müller der strahlende Beweis dafür, dass Liebe jede Konvention sprengen kann. 16 Jahre Altersunterschied? Irrelevant. Ein Leben im grellen Scheinwerferlicht? Nicht mit ihnen. Getrennte Wohnungen als Paar? Das Erfolgsrezept! Sie waren das intellektuelle Traumpaar der deutschen Musikszene, das sein Glück nicht an gemeinsame Postleitzahlen, sondern an Verständnis und Freiraum knüpfte.

Jetzt ist dieses Experiment zu Ende. Die Nachricht von der Trennung traf die Öffentlichkeit mit einer Wucht, die man sonst nur bei königlichen Scheidungen erlebt. Es ist nicht nur das Ende einer Liebe, es ist das Scheitern eines Modells, an das viele insgeheim geglaubt haben. Und die Frage, die seither wie ein ungelöstes Rätsel im Raum steht, ist nicht nur was passiert ist, sondern warum. Warum zerbricht ein System, das von seinen Architekten über ein Jahrzehnt lang als unfehlbar präsentiert wurde?

Die Antwort, so scheint es, liegt genau in jenem Fundament verborgen, das sie selbst gegossen haben. Das, was sie jahrelang rettete, könnte sie am Ende entzweit haben.

Um das Ende zu verstehen, muss man an den Anfang zurückkehren. Es war das Jahr 2009. Ein junger, aufstrebender Musiker namens Johannes Oerding war zu Gast in der berühmt-berüchtigten Kneipen-Show “Inas Nacht”. Die Gastgeberin: die unvergleichliche Ina Müller, 16 Jahre älter, ein Wirbelwind aus Witz, Charme und norddeutscher Schnauze. Sie sangen zusammen im Duett, “Ich will dich nicht verlieren”. Damals ahnte niemand, wie prophetisch dieser Titel einmal klingen würde.

Der Funke, so wird berichtet, sprang jedoch erst zwei Jahre später über, 2011. Oerding, der “An guten Tagen”-Interpret, begleitete Müller als Vorband auf ihrer Tournee. Aus der musikalischen Zusammenarbeit wurde die privateste öffentliche Liebesgeschichte Deutschlands.

Von Anfang an definierten sie ihre Beziehung über einen eisernen Grundsatz: Privatsphäre. In einer Welt, in der jede flüchtige Umarmung von Paparazzi zerlegt wird, bauten Oerding und Müller eine Festung. Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich? Eine absolute Seltenheit. Interviews über ihr Glück? Ausgeschlossen.

Johannes Oerding erklärte diese Haltung einst in seltener Offenheit. “Ich versuche mir meinen privaten Raum weitestgehend zu erhalten”, sagte der Musiker. Er wusste um die Komplexität ihrer Konstellation: “Bei uns ist es auch immer ein Tick schwieriger, denn Ina ist ebenfalls eine Person des öffentlichen Lebens und sie wird genauso beäugt wie ich.”

Es war eine kluge, eine erwachsene Entscheidung. Sie schützten nicht nur ihre Liebe, sie schützten sich selbst vor dem medialen Fleischwolf, der schon so viele Karrieren und Beziehungen zerschreddert hat. Sie gaben der Öffentlichkeit ihre Kunst, aber ihr Herz behielten sie für sich. Dieser Schutzschild wurde zum ersten Eckpfeiler ihres unkonventionellen Paktes.

Doch der radikalste und am meisten diskutierte Pfeiler war ein anderer: die getrennten Wohnungen.

Während andere Paare nach wenigen Monaten den gemeinsamen Nestbau zelebrieren, blieben Oerding und Müller über 12 Jahre hinweg Nachbarn, aber niemals Mitbewohner. Beide lebten in ihrer Wahlheimat Hamburg, aber jeder in seinen eigenen vier Wänden. Was für Außenstehende wie ein Mangel an Bindung oder ein ständiges Provisorium wirkte, war für sie die ultimative Formel für Langlebigkeit.

Oerding selbst beschrieb es als einen der Hauptgründe, warum die Liebe “so gut funktioniert habe”. Es war die logische Konsequenz ihres Wesens. Beide seien “freiheitsliebend”, so Oerding. Mehr noch: Sie seien “richtige Alphatiere”, die “gerne sagen, wo es langgeht”.

In diesem einen Satz liegt vielleicht schon die ganze Tragödie und Größe ihrer Beziehung. Hier trafen zwei unbewegliche Objekte aufeinander, zwei kreative Kraftwerke, zwei Menschen, die es gewohnt sind, im Zentrum ihres eigenen Universums zu stehen. In der konventionellen Vorstellung einer Beziehung hätte dies zu ständigen Machtkämpfen, zu Reibung und letztlich zur Implosion führen müssen.

Doch Ina Müller und Johannes Oerding waren klüger. Sie erkannten diese Dynamik und statt zu versuchen, sie zu brechen oder den anderen zu verbiegen, bauten sie ein System darum herum. Ein System, das den Konflikt von vornherein minimierte.

Mit entwaffnender Ehrlichkeit nannte Oerding ein fast schon komisch banales Beispiel, das aber den Kern trifft: sein “Navigationssyndrom”. “Wenn wir unterwegs sind, gebe ich gerne den Ton an und sage dann, wir müssen jetzt links, dann rechts. Aber sie ist genauso.” Man kann sich das Lächeln vorstellen, mit dem er dies sagte. Zwei Kapitäne auf einem Schiff? Unmöglich. Also entschied man sich für zwei Schiffe, die Seite an Seite fahren.

“Das ist auch der Grund, warum wir nicht zusammenwohnen”, resümierte er. “Da kann man vielen Konflikten aus dem Weg gehen.”

Es war brillant. Es war pragmatisch. Es war die Antithese zur romantischen Verklärung, die verlangt, dass Liebe alle Unterschiede einebnen muss. Oerding und Müller verlangten das nicht. Sie erlaubten einander, Individuen zu bleiben. Die getrennte Wohnung war kein Mangel an Nähe, sondern ein Garant für Freiraum. Sie eliminierten die alltäglichen Reibungspunkte – die offene Zahnpastatube, die falsche Musik am Morgen, die Debatte über das Abendessen –, jene Banalitäten, an denen so viele große Lieben leise zugrunde gehen.

Sie trafen sich auf dem Höhepunkt, nicht im Tal des Alltags. Sie teilten die Inspiration, nicht die Verwaltung. Sie blieben einander ein Sehnsuchtsort, kein Gewohnheitstier. 12 Jahre lang funktionierte dieses Modell tadellos. Es schien, als hätten sie den Code geknackt.

Und jetzt? Das Scheitern dieses Modells wirft ein unbarmherziges Licht auf die zentrale Frage: War das, was ihre Beziehung so lange am Leben hielt, am Ende auch das, was sie tötete?

Der Titel eines Videos, das ihre Beziehung analysiert, lautet “Deshalb hat Johannes Oerding sich von Ina Müller getrennt”. Und obwohl der Inhalt des Videos die Stärken ihres Modells beschreibt, schwingt im Titel eine dunkle Ironie mit. Was, wenn die getrennten Wohnungen nicht nur die Konflikte vermieden, sondern mit der Zeit auch die Verbindung verdünnten?

Liebe mag keinen gemeinsamen Wohnsitz brauchen, aber sie braucht gemeinsamen Boden. Was passiert, wenn zwei “Alphatiere”, die es gewohnt sind, “zu sagen, wo es langgeht”, irgendwann in völlig unterschiedliche Richtungen navigieren? Das “Navigationssyndrom”, einst ein niedlicher Grund für getrennte Autos, könnte zum Symbol für getrennte Lebensentwürfe geworden sein.

Ein System, das darauf ausgelegt ist, Konflikte zu vermeiden, beraubt sich selbst vielleicht der wichtigsten Chance: der Chance, an Konflikten zu wachsen. Die lauten Auseinandersetzungen, die in einer gemeinsamen Wohnung unvermeidlich sind, sind oft die Momente, in denen man sich neu verhandelt, Kompromisse findet und sich als Paar neu schmiedet. Wer dem Streit permanent aus dem Weg geht, indem er einfach die eigene Wohnungstür hinter sich schließt, verpasst vielleicht den Moment, in dem die Distanz von einer schützenden Membran zu einer undurchdringlichen Mauer wird.

Wurden die zwei Schiffe, die so lange stolz nebeneinanderher fuhren, von unterschiedlichen Strömungen erfasst? Haben sich die “freiheitsliebenden” Seelen einfach in verschiedene Richtungen freigeliebt?

Wir werden es vielleicht nie erfahren, denn Diskretion war ihre Stärke und wird es vermutlich auch im Scheitern bleiben. Es wird keine schmutzige Wäsche geben, keine öffentlichen Anklagen. Das würde ihrem Stil, ihrer Klasse widersprechen.

Doch das Ende von Oerding und Müller ist mehr als nur Klatsch. Es ist ein trauriger Kommentar zur modernen Liebe. Es lehrt uns, dass selbst das klügste, modernste und scheinbar perfekteste Beziehungsmodell keine Garantie für die Ewigkeit ist. Es lehrt uns, dass Freiraum und Individualität essenziell sind, aber vielleicht auch ein Verfallsdatum haben, wenn sie nicht durch einen ebenso starken, unpragmatischen Willen zur Gemeinsamkeit ausbalanciert werden.

12 Jahre lang waren sie die Ausnahme. Jetzt sind sie wieder Teil der Regel. Das Experiment ist vorbei. Was bleibt, ist die Musik, die Erinnerung an eine Liebe, die heller strahlte, weil sie sich bewusst im Schatten hielt – und die traurige Erkenntnis, dass man manchmal auch an den Dingen zerbricht, die man am klügsten gelöst zu haben glaubte.