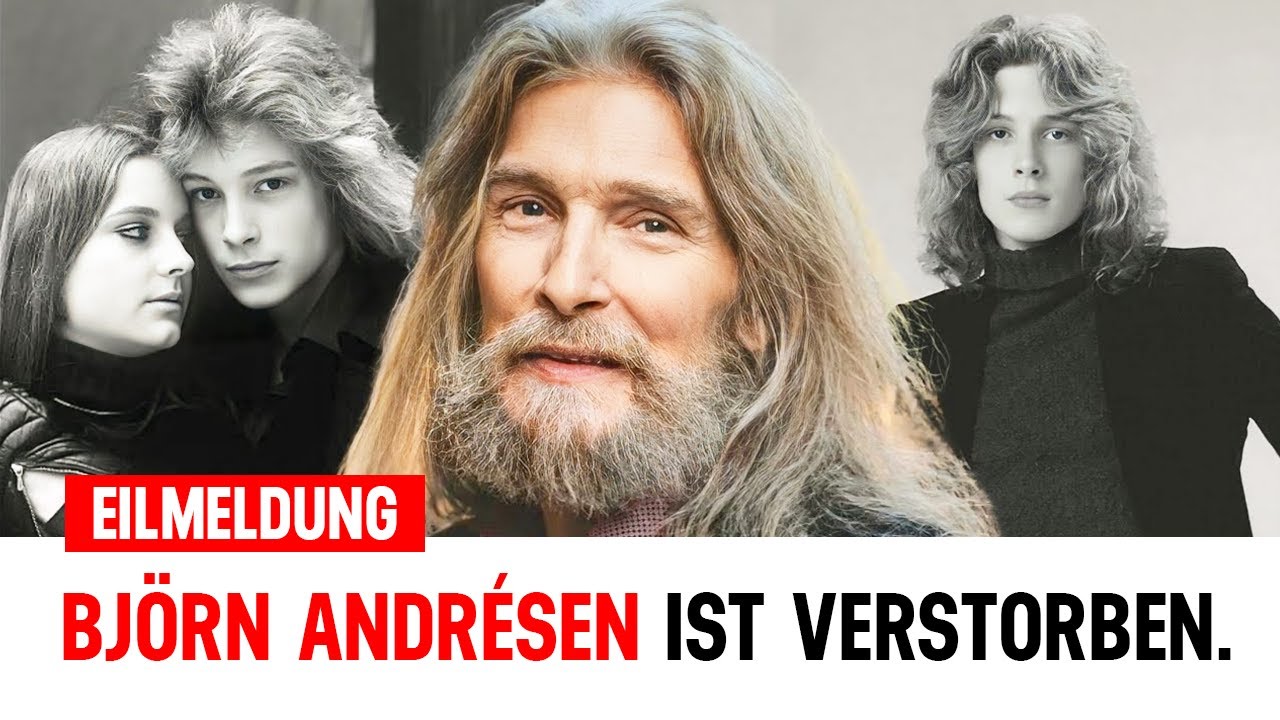

Er war 70 Jahre alt, als er starb, allein in seinem Sessel in Stockholm, eingehüllt in eine Decke. Ein friedlicher Abschied für einen Mann, dessen Leben alles andere als friedlich war. Für die Welt war Björn Andrésen für immer 16, für immer Tazio, jener überirdisch schöne Knabe aus Luchino Viscontis Filmklassiker “Tod in Venedig” (1971). Doch der Titel, den ihm die Presse damals verlieh – “der schönste Junge der Welt” – wurde zu einem lebenslangen Stigma, einem Fluch, der seine Identität auslöschte und eine Spur der Zerstörung hinterließ, die ein halbes Jahrhundert andauerte.

Dies ist nicht die Geschichte eines Filmstars. Es ist die Geschichte einer Ikone wider Willen, eines Jungen, der zum Symbol der Vollkommenheit erklärt und von der Welt dafür bestraft wurde, ein Mensch zu sein. Es ist die Tragödie eines Mannes, der 50 Jahre lang versuchte, dem Jungen auf der Leinwand zu entkommen, und am Ende doch nur im Stillen Frieden fand.

Alles begann mit einer Obsession. Der legendäre italienische Regisseur Luchino Visconti suchte für seine Verfilmung von Thomas Manns Novelle nicht einfach einen Schauspieler; er suchte eine lebende Verkörperung der “vollendeten Schönheit”. Er reiste durch Europa, sah Tausende von Jungen, bis er in Stockholm auf den 15-jährigen Björn Andrésen traf. Ein blonder, androgyner Junge mit einem Gesicht, das wie aus Marmor gemeißelt schien. Visconti war hypnotisiert. Er hatte seinen Tazio gefunden.

Der Film wurde ein Welterfolg. Die Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes 1971 katapultierte Andrésen über Nacht in einen Ruhm, auf den niemand ihn vorbereitet hatte. Die wenigen Minuten Leinwandzeit, in denen er meist nur stumm durch das Bild wandelt, reichten aus. Die Weltpresse verfiel in einen Rausch. Sie nannten ihn “den schönsten Jungen der Welt”.

Für die Welt war ein Wunder geboren. Für Björn begann der Albtraum. “Ich war 16”, sagte er Jahrzehnte später, “und plötzlich wollten alle etwas von mir, außer zu wissen, wer ich wirklich bin.” Visconti hatte ihn erschaffen, aber er hatte ihn nie gefragt, ob er das sein wollte. Die Rolle, die ihm Ruhm brachte, nahm ihm seine Kindheit.

Unmittelbar nach Cannes begann die Vermarktung. Andrésen wurde wie ein seltenes Kunstwerk herumgereicht – bestaunt, bewundert, benutzt. Besonders in Japan erreichte die Verehrung Hysterie. Tausende weinende Fans empfingen ihn am Flughafen. Er wurde gezwungen, Platten aufzunehmen, obwohl er kaum singen konnte. Sein Gesicht war überall. Er war ein Idol, das nie um Erlaubnis gebeten worden war. “Ich war ein Kind, und sie sahen in mir ein Symbol der Begierde”, erinnerte er sich. Er fühlte sich wie ein Objekt, ein Projektionsschirm für die Fantasien einer Gesellschaft, die Schönheit mit Reinheit verwechselte.

Während die Welt ihn vergötterte, begann er, sich selbst zu verlieren. Seine Agenten diktierten sein Leben. Er durfte keine Sonne sehen, um seine blasse Haut zu schützen. Er durfte keinen Sport treiben, keinen Schweiß, keine Unfälle riskieren, die das “Wunder von Venedig” gefährden könnten. Er durfte nicht normal sein. Er musste das Ideal bleiben, dieses unnahbare, ätherische Wesen. Er erzählte später, er habe in dieser Zeit das Lachen verlernt. “Wenn du jeden Tag hörst, dass du schön bist”, sagte er, “hörst du irgendwann auf, ein Mensch zu sein.”

Die Presse, die ihn erschaffen hatte, begann ihn zu zerreißen. Als die 1970er fortschritten, kursierten Gerüchte. Er sei zu feminin, zu seltsam, zu anders. Er wurde bewundert und gleichzeitig ausgelacht, ein “Sonderling”, zu schön, um echt zu sein.

Als der Ruhm in seinen frühen Zwanzigern so plötzlich verblasste, wie er gekommen war, blieb eine ohrenbetäubende Stille. Die Filmangebote versiegten. Die Schlagzeilen verstummten. Zurück blieb ein junger Mann, der zu berühmt war, um vergessen zu werden, und zu erschöpft, um weiterzumachen. Er zog sich zurück, schloss sich in seiner Wohnung ein, ließ die Vorhänge zu. Die Welt hatte ihr Wunder gesehen, aber der Junge, der es trug, begann darunter zu zerbrechen.

Björn Andrésen versuchte verzweifelt, ein normales Leben zu führen. Er war ein begabter Musiker, er spielte Klavier, besuchte kleine Theaterbühnen in Stockholm. Aber egal, was er tat, er blieb immer Tazio. 50 Jahre lang klebte diese Rolle an ihm wie ein Schatten. “Ich wollte Künstler sein”, sagte er, “aber alle wollten nur diesen Jungen aus dem Film.”

Er versuchte, sein Gesicht zu verstecken, das Gesicht, das ihm nie gehört hatte. Er ließ sich lange Haare und einen Bart wachsen, um endlich wieder ein Gesicht zu haben, das ihm gehörte. Doch der Mythos ließ ihn nie los. Die Gerüchte, er sei verrückt, weil er keine Interviews gab und keine Partys besuchte, hielten sich hartnäckig. Aber Björn war nicht verrückt. Er war müde. Müde von den Blicken, müde von den Erwartungen, müde davon, für etwas gefeiert zu werden, das er zutiefst hasste.

In den 1980er Jahren schien es einen kurzen Moment der Hoffnung zu geben. 1983 verliebte er sich in die Dichterin Suzana Romann. Sie heirateten, bekamen Kinder. Es war ein Neuanfang, ein Moment, in dem das Leben ihm eine zweite Chance zu geben schien. Er spielte wieder Musik, lächelte sogar in Interviews, als hätte er den Frieden gefunden.

Doch das Schicksal war gnadenlos. 1986 starb sein kleiner Sohn plötzlich und ohne Erklärung am plötzlichen Kindstod. Es war ein Schlag, der die Welt anhielt. Björn sagte später, dass an diesem Tag das Licht für immer erlosch. Der Schmerz war unerträglich. Er zog sich vollkommen zurück, sprach wochenlang kein Wort. Seine Frau konnte die Trauer nicht mehr ertragen. Die Ehe zerbrach.

Zurück blieb ein Mann, der sein Kind, seine Liebe und seinen Glauben verloren hatte. Er war nun endgültig allein mit dem Schatten von Tazio. Er versuchte, sich in der Musik zu retten, spielte Klavier bis tief in die Nacht, oft denselben Akkord, immer und immer wieder. Freunde beschrieben ihn als Schatten seiner selbst. Er begann zu trinken. Nicht aus Gier, wie er sagte, sondern aus Gewohnheit. Ein Glas am Abend, dann zwei. Aus den Abenden wurde ein Jahrzehnt.

Er überlebte, aber er lebte nicht mehr. “Die Leute denken, ich sei traurig, weil ich alt geworden bin”, sagte er einmal in einem seltenen, klaren Moment. “Aber ich war schon traurig, als ich jung war.” Sein Gesicht, einst göttlich schön, war nun gezeichnet von diesem Leben, von der Trauer, von den Jahren, in denen niemand wirklich hinsah.

Das späte Erwachen kam erst 2021, 50 Jahre nach “Tod in Venedig”. Der Dokumentarfilm “The Most Beautiful Boy in the World” gab ihm eine Stimme. Zum ersten Mal sprach er offen darüber, wie der Film sein Leben zerstört hatte. Die Welt sah keinen Gott mehr, sondern einen alten Mann, dessen Augen immer noch leuchteten, aber das Licht war anders geworden. Es war das sanfte, zerbrechliche Leuchten eines Menschen, der endlich verstanden hatte.

Vor der Kamera sagte er den Satz, der sein Leben zusammenfasste: “Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um zu begreifen, dass Schönheit keine Gabe ist. Sie ist eine Prüfung.” Die Zuschauer weinten, weil sie zum ersten Mal den Menschen sahen, der hinter der Legende verborgen gewesen war.

Für Björn war der Film eine Befreiung. “Endlich weiß ich, dass ich nichts beweisen muss”, sagte er. “Ich war einfach da.”

In seinen letzten Jahren fand er eine stille Art von Frieden. Er lebte in einer kleinen Wohnung in Stockholm, umgeben von alten Fotos und seinem Klavier. Er trat manchmal mit einer kleinen Band in Bars auf, unter einem anderen Namen, damit niemand ihn erkannte. Wenn ihn jemand ansprach, sagte er nur: “Ich bin einfach Björn.” Er lebte bei seiner Tochter, spielte mit seinen Enkelkindern und sprach selten über die Vergangenheit. Sein langer, weißer Bart war wie ein stiller Schutz vor der Welt. Sein Gesicht war nicht mehr “schön”, aber endlich gehörte es ihm.

An jenem kalten Wintermorgen, als man ihn fand, lag neben ihm ein Notenblatt mit einem einzigen Satz: “Schönheit vergeht, aber die Erinnerung bleibt.” Er war 70 Jahre alt und endlich frei.

Björn Johann Andrésen, der schönste Junge der Welt, war ein Mensch, der das wurde, was niemand sein kann: ein Ideal, das lebt und daran zerbricht. Seine Geschichte ist eine tief traurige Mahnung an eine Welt, die Schönheit verehrt, aber die Menschen dahinter vergisst. Er starb leise, doch sein Blick lebt weiter – in alten Filmen und in der Erinnerung an das, was uns glauben ließ, Vollkommenheit könnte existieren.

Vielleicht war das seine letzte Wahrheit, die er der Welt hinterließ: Man ist nie schöner als in dem Augenblick, in dem man aufhört, es sein zu wollen.