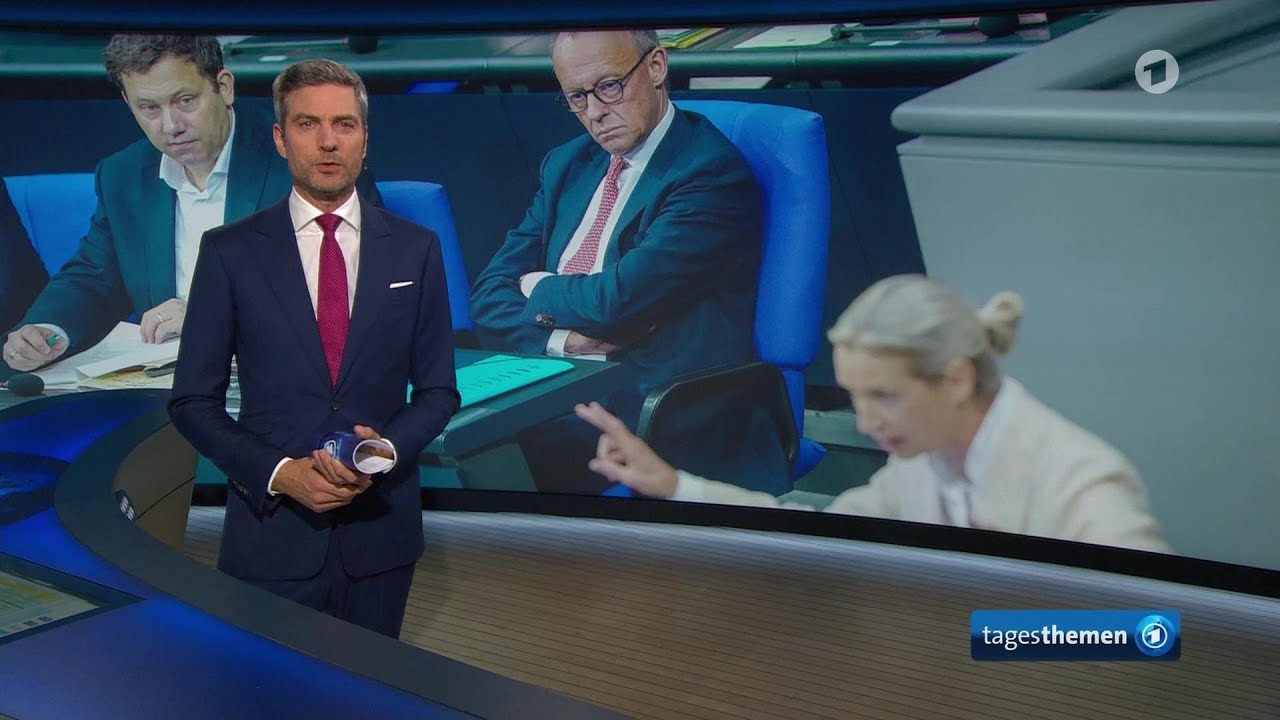

Es gibt Abende, an denen die Nachrichten nicht einfach nur Nachrichten sind. Sie sind ein Fieberthermometer, das die Temperatur einer Nation misst, die sich in einem Zustand stiller Unruhe befindet. Der 20. Oktober 2025 war ein solcher Abend. Die „tagesthemen“ sendeten nicht einfach nur Berichte; sie malten das Bild einer Welt, die an ihren Grundfesten rüttelt – global und vor allem auch hier bei uns in Deutschland.

Im Zentrum dieses Bebens: ein Mann, der alles auf eine Karte setzt. Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU, hat eine Linie gezogen. Keine vage Andeutung, kein diplomatisches Manöver, sondern eine unmissverständliche, fast schon existentielle Kampfansage. Er bindet seine gesamte politische Zukunft, seine Kanzlerambitionen und das Schicksal seiner Partei an die unumstößliche Abgrenzung von der AfD.

Es ist ein Hochrisiko-Spiel. Ein politischer Poker, bei dem der Einsatz nicht höher sein könnte. Doch um zu verstehen, warum Merz diesen Schritt mit einer solchen Endgültigkeit geht, muss man den zweiten, weitaus emotionaleren Konflikt betrachten, der Deutschland an diesem Abend spaltete: die sogenannte “Stadtbild”-Debatte.

Der Funke im Pulverfass: Was das “Stadtbild” wirklich bedeutet

Ein einziges Wort, fallengelassen von Merz in einer ohnehin schon aufgeheizten Diskussion, wurde zum Brandbeschleuniger. “Stadtbild”. Ein Begriff, der harmlos klingen mag, aber in der aktuellen gesellschaftlichen Verfassung Deutschlands als Chiffre dient – eine Chiffre für Migration, für gefühlte Unsicherheit, für die Angst vor dem Verlust von Identität und Kontrolle.

Die Reaktionen, die die „tagesthemen“ einfingen, zeigten die tiefe Kluft, die sich durch das Land zieht. Auf der einen Seite die Polizeigewerkschaft, die Merz’ Äußerungen stützt. Sie repräsentieren jene, die täglich an den sozialen Brennpunkten stehen, die die Realität an Bahnhöfen und in Innenstädten als ungeschminkt und oft brutal erleben. Für sie ist Merz’ Wortwahl keine Provokation, sondern eine längst überfällige Benennung von Problemen.

Auf der anderen Seite steht ein breites Bündnis aus Kritikern, Soziologen und Bürgern, die in dieser Debatte eine gefährliche Taktik sehen. Sie warnen vor einer Stigmatisierung, einer Rhetorik, die nicht Probleme löst, sondern Gräben vertieft und genau jener Partei in die Hände spielt, von der sich Merz so verzweifelt abzugrenzen versucht: der AfD.

Diese Debatte ist der emotionale Nährboden, auf dem die politische Strategie von Friedrich Merz wächst. Er hat erkannt, dass die CDU in der Mitte zerrieben wird. Sie verliert Wähler an eine AfD, die im Osten teils stärkste Kraft ist, und gleichzeitig verliert sie liberale, urbane Wähler an die Grünen, denen die konservative Rhetorik ein Gräuel ist.

Merz’ Wette ist: Er muss das konservative Profil schärfen, um die rechte Flanke zu schließen, ohne dabei die Mitte zu verprellen. Er muss die Sorgen derer aufgreifen, die über das “Stadtbild” klagen, aber gleichzeitig deutlich machen, dass die AfD – die er als in Teilen rechtsextrem und als Bedrohung für die Grundfesten der Republik sieht – niemals ein Partner sein wird.

Der Kanzler-Spagat: Zwischen Abgrenzung und Realpolitik

Die „tagesthemen“ machten die schier unlösbare Zwickmühle deutlich, in der sich die CDU befindet. Die Realität, so hieß es, sei, dass die AfD im Osten stärkste Kraft sei. Ignorieren funktioniert nicht mehr. Gleichzeitig ist sie keine “normale” Partei.

Hier offenbarte sich das Zitat eines Bundeskanzlers, das wie ein Mantra der Realpolitik über der Sendung schwebte: “Was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch, wenn die falschen zustimmen.” Ein Satz, der versucht, Pragmatismus über Ideologie zu stellen, aber die emotionale Wucht der “Stadtbild”-Debatte kaum einfangen kann.

Merz’ Schritt, seine politische Zukunft an diese Abgrenzung zu knüpfen, ist daher mehr als nur eine strategische Ansage. Es ist ein Akt der Verzweiflung und der Entschlossenheit zugleich. Er versucht, die Kontrolle über das Narrativ zurückzugewinnen. Er will der Mann sein, der die “Brandmauer” hält, während er gleichzeitig die Themen anspricht, die das Feuer erst entfacht haben.

Intern brodelt es derweil weiter. Die Sendung streifte auch die Konflikte mit dem eigenen Nachwuchs. Die Junge Union, unzufrieden mit dem Rentenpaket der Bundesregierung, zeigt, dass Merz nicht nur eine Front nach außen, sondern auch unzählige Gräben im Inneren seiner eigenen Bewegung befrieden muss. Es ist ein Kampf um die Seele der Union.

Eine Welt aus den Fugen: Der globale Kontext der deutschen Nervosität

Während Deutschland also mit sich selbst ringt, zoomten die „tagesthemen“ hinaus und zeigten eine Welt, die nicht minder instabil ist. Die Bilder und Berichte von diesem Abend fügten sich zu einem globalen Puzzle der Unsicherheit zusammen, das die deutsche Debatte in ein noch schärferes Licht rückt.

Da ist zunächst der Paukenschlag aus Washington. Donald Trump, der US-Präsident, vollzieht eine Kehrtwende, die Beobachter fassungslos macht. Nachdem er der Ukraine Hoffnungen auf eine vollständige Rückeroberung ihres Territoriums machte, fordert er nun beide Seiten – Kiew und Moskau – auf, den “Frontverlauf einzufrieren” und den Krieg zu beenden.

Dieser Vorschlag, der einer De-facto-Aufteilung der Ukraine gleichkommt, ist ein Schock für Europa. Er signalisiert eine neue Ära der amerikanischen Außenpolitik, einen möglichen Deal mit Putin über die Köpfe der Ukrainer hinweg. Für Deutschland, das sich mühsam zu einer stärkeren militärischen Unterstützung durchgerungen hat, stellt dieser Schwenk alle bisherigen Gewissheiten in Frage.

Fast zeitgleich, als wolle man auf diesen unberechenbaren Partner in Washington reagieren, fasst die Europäische Union einen Beschluss von historischer Tragweite. Ab 2028, so der Entschluss, wird kein russisches Öl und kein russisches Gas mehr in die EU importiert. Es ist der endgültige wirtschaftliche Schnitt, das Ende einer jahrzehntelangen Energieabhängigkeit, die sich als strategischer Albtraum entpuppt hat.

Dies ist ein starkes Signal der Entschlossenheit. Doch es wirft auch unmittelbare Fragen auf, die bis in den Alltag der Deutschen hineinreichen. Die „tagesthemen“ zeigten dies am Beispiel einer Wohnsiedlung in Duisburg.

Die Zukunft im Kleinen: Wärmepumpen und Weltkriegsbomben

In Duisburg-Süd werden Miethäuser aus den 1950er-Jahren – alt, schlecht isoliert – mit Solardächern und Wärmepumpen ausgerüstet. Die sogenannte Energiewende, oft ein abstraktes politisches Schlagwort, wird hier greifbar. Es ist ein mühsamer, teurer Prozess, der von Fachkräftemangel und der Unsicherheit über die CO2-Bepreisung gebremst wird. Die staatliche Förderung von bis zu 70 Prozent ist ein Anreiz, doch die Skepsis war groß.

Dieser Bericht aus Duisburg ist die perfekte Metapher für die Lage der Nation: Man will den Wandel, man braucht ihn (angesichts des EU-Beschlusses mehr denn je), aber die Umsetzung im Alten ist kompliziert, teuer und voller Hindernisse.

Als ob die Herausforderungen der Gegenwart nicht schon groß genug wären, zeigte ein weiterer Bericht den Bau einer Brücke in Koblenz. Ein technisches Meisterwerk, das jedoch immer wieder gestoppt werden muss. Der Grund: Auf dem Grund des Rheins liegen alte Weltkriegsbomben. Die Vergangenheit, im wahrsten Sinne des Wortes, blockiert den Fortschritt.

Ein Hauch von Erlösung: Springsteens Echo

Inmitten dieser Nachrichtenlage, die von politischen Grabenkämpfen, globalen Machtverschiebungen und den Mühen der Modernisierung geprägt war, wirkte der letzte Beitrag der Sendung fast surreal. Ein Bericht über einen neuen, von Kritikern gefeierten Film über Bruce Springsteen: “Deliver Me from nowhere.”

Der Film, so hieß es, sei mehr als eine Musikerbiografie; er bringe uns den Menschen Springsteen und seine Kunst näher, berühhe tief im Herzen. Es war ein seltener Moment der Emotionalität, der nicht auf Konflikt, sondern auf Verbindung basierte. Ein Hauch von Trost in einer unruhigen Zeit.

Doch der Trost ist flüchtig. Der Abend des 20. Oktober 2025, wie er von den „tagesthemen“ eingefangen wurde, hinterlässt ein tiefes Gefühl der Zerrissenheit. Deutschland befindet sich an einem Scheideweg. Friedrich Merz hat seinen Einsatz im Kampf um die politische Mitte gemacht. Er hat sein Schicksal an die Wand aus Feuer und Eis zur AfD gebunden, während er gleichzeitig mit den emotionalen Feuern der “Stadtbild”-Debatte spielt.

Um ihn herum formiert sich die Welt neu. Die USA signalisieren das mögliche Ende der alten Allianzen, während Europa einen drastischen Schritt in eine unabhängige, aber auch unsichere Energiezukunft wagt.

Die „tagesthemen“ dieses Abends waren mehr als eine Zusammenfassung des Tages. Sie waren eine Diagnose. Die Diagnose einer Nation auf der Suche nach Stabilität in einer Welt, die keine mehr bietet, gefangen zwischen der Notwendigkeit des Wandels und der Angst vor dem, was kommt. Und Friedrich Merz hat sich entschlossen, genau in diesem Sturm die Segel neu zu setzen. Ob es ein genialer Kurs oder eine fatale Fehleinschätzung ist, wird nicht nur über seine Zukunft entscheiden, sondern über die des ganzen Landes.