Sechs Jahre. Sechs lange Jahre, in denen sich Schicht um Schicht des Schweigens, der Spekulation und der Resignation über einen Namen gelegt hat, der einst für das unvorstellbare Verschwinden eines 15-jährigen Mädchens stand. Der Fall Rebecca Reusch ist längst kein Kriminalfall mehr; er ist ein deutsches Trauma, ein nationales Rätsel, ein Synonym für das Versagen von Ermittlungen im Angesicht einer Mauer des Nichts. Die Spuren führten in den Staub, Verdachtsmomente verpufften, und die Zeit schien die Wahrheit unaufhaltsam zu begraben.

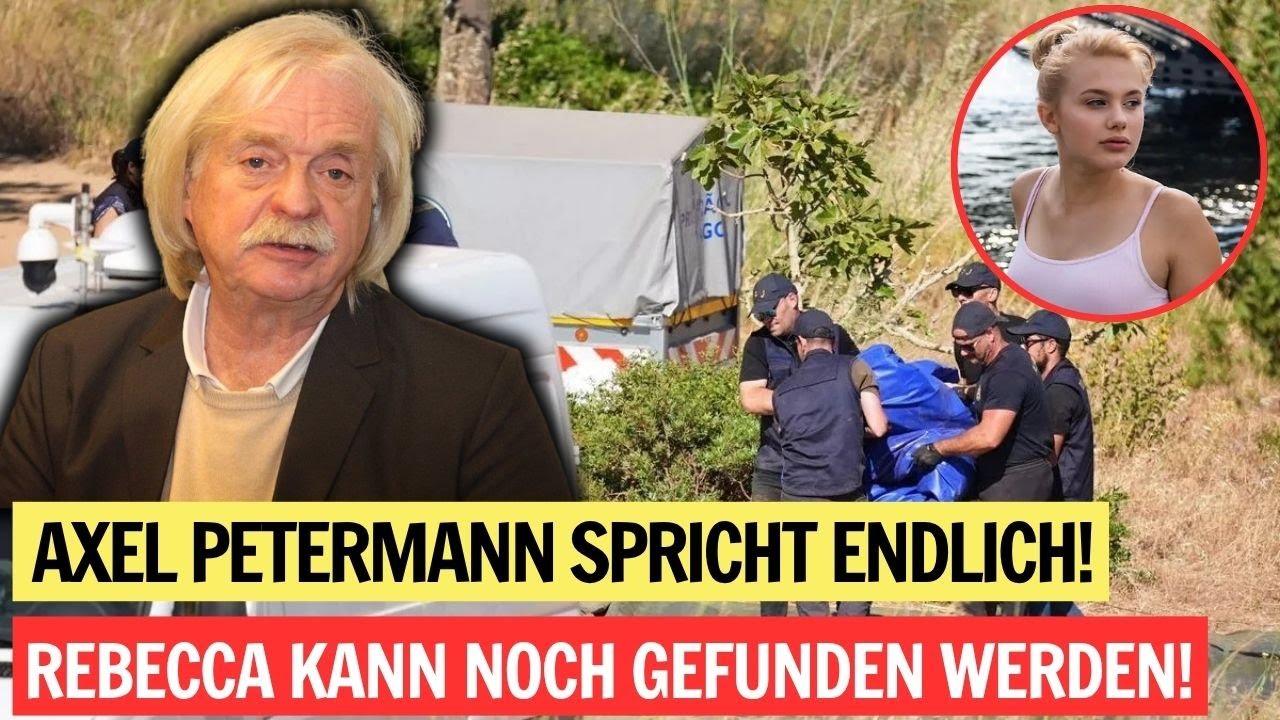

Doch jetzt, in diesem Zustand der kollektiven Hoffnungslosigkeit, meldet sich ein Mann zu Wort, der für viele als die letzte Instanz der deutschen Kriminalistik gilt: Axel Petermann. Der Mann, der über 30 Jahre lang Mörder jagte, der als einer der bekanntesten Profiler des Landes gilt und der dort Muster erkennt, wo andere längst aufgegeben haben.

Seine Aussage, gefallen in einem Moment, in dem niemand mehr mit einer Wende rechnete, wirkt wie ein elektrischer Schlag im schlafenden System: “Ja, dieser Fall kann noch gelöst werden.”

Ein einfacher Satz, der in einem Land voller Skepsis wie ein Funken in einem dunklen Raum aufblitzt. Warum ist ausgerechnet er, der nie offiziell in die Ermittlungen involviert war, so überzeugt? Was sieht der Mann, der Verbrechen wie Geschichten liest, das alle anderen übersehen haben?

Petermanns Analyse ist kein leeres Versprechen. Sie ist eine nüchterne, fast schon brutale Demontage der bisherigen Ermittlungslogik. Er spricht von “Denkfallen”, von einer “Betriebsblindheit des Gewissens” und von einem “blinden Fleck”, der die gesamte Untersuchung von Anfang an gelähmt hat. Während Deutschland sich auf die endlose Diskussion um die Schuld oder Unschuld des Schwagers Florian R. versteift hat, blickt Petermann tiefer. Er glaubt, die Wahrheit liegt nicht in neuen Beweisen, sondern in einer radikal neuen Art, auf die alten Spuren zu blicken.

Kann ein einzelner Mann, ein Blick von außen, bewirken, was ein ganzer Apparat in sechs Jahren nicht geschafft hat? Axel Petermanns Wort hat Gewicht. Seine Erfahrung im Morddezernat Bremen ist legendär. Er weiß, dass Hoffnung nicht naiv sein muss. Er weiß, dass das Gewissen, wie er sagt, “kein Verfallsdatum” hat. Und er stellt nun die Fragen, die sich niemand mehr zu stellen traute.

Wer Axel Petermann verstehen will, muss wissen, dass er kein Mann der großen Gesten ist. Seine nüchterne, fast spröde Art macht seine Worte nur umso eindringlicher. Er spricht nicht, um Schlagzeilen zu machen. Er spricht, weil er ein Muster erkannt hat. Für ihn ist der Fall Rebecca Reusch kein Mythos. Er ist ein Puzzle, das, so Petermann, “nie richtig zusammengesetzt wurde.”

“Jeder glaubt, die Wahrheit zu kennen,” sagt der Profiler, “aber niemand hat sie je gesehen.” Dieser Satz ist der Kern seiner Kritik. Er argumentiert, der Fall sei nicht unlösbar, er sei lediglich “festgefahren”. Ein entscheidender Unterschied. Er verweist auf Dutzende von “Cold Cases”, die nach Jahrzehnten gelöst wurden. Warum? Neue Technologien, neue Zeugen, oder eben ein neuer Blickwinkel.

Doch Petermanns Analyse geht tiefer. Er identifiziert das Grundproblem des Falles Rebecca Reusch als eine “forensische Falle”. Das Epizentrum des Geschehens war kein anonymer Ort, kein Parkhaus, kein Waldweg. Es war das Zuhause der Familie. Und genau dieser Umstand, diese “Vertrautheit”, machte den Fall für die Kriminaltechnik nahezu unlösbar.

In einem Zuhause, so erklärt der Profiler, hinterlässt jeder Spuren. Unschuldige wie Schuldige. Fingerabdrücke, Hautschuppen, Haare – was sonst ein forensischer Glücksfall ist, wird hier wertlos. Wenn Opfer und Hauptverdächtiger denselben Raum teilen, wird die Wahrheit leise. Die Ermittler fanden DNA von Rebecca. Sie fanden DNA von Florian R. Aber was bewies das? Nichts. Es bewies nur, dass sie dort lebten, dass sie Familie waren. Der Unterschied zwischen Alltag und Tat war unmöglich zu erkennen.

Petermann spricht von “Mischspuren”, die in einem Haushalt allgegenwärtig und “kontaminiert” sind, lange bevor ein Verbrechen geschieht. “Damit wird jeder forensische Beweis automatisch relativiert”, erklärt er. “Was woanders als Durchbruch gilt, ist hier wertlos.”

In diesem Nebel der Ungewissheit gab es nur wenige greifbare Indizien. Das prominenteste: der verschwundene Gürtel eines Bademantels. Ein banaler Alltagsgegenstand, der plötzlich zum zentralen Rätsel wurde. Petermann kennt diese Art von Details. Theoretisch, so erklärt er, hätte dieser Gürtel als Tatwerkzeug dienen können – zum Würgen, zum Fesseln. Wäre er gefunden worden, vielleicht mit DNA-Spuren beider Personen an relevanten “Knoten- oder Griffstellen”, hätte dies eine neue Dimension eröffnet. Doch er blieb verschwunden.

Keine Leiche. Kein Tatwerkzeug. Kein eindeutiger Tatort. Nur Spuren, die zu viele Deutungen zuließen. “Man kann alles hineinlesen, wenn man nichts Genaues weiß”, resümiert Petermann.

Selbst die wiederholten Grabungen auf den Grundstücken der Großeltern des Schwagers waren für Petermann aus forensischer Sicht hochproblematisch. Selbst wenn man dort etwas gefunden hätte – ein Haar, eine Faser – wäre der Beweis durch das Prinzip des “Sekundärtransfers” angreifbar gewesen. Florian R. hätte, selbst wenn er unschuldig ist, unbeabsichtigt Spuren von Rebecca dorthin tragen können. Oder Rebecca war selbst Wochen zuvor auf diesem Grundstück. Jede Spur, so Petermann, ist eine “potenzielle Lüge”.

Die Ermittler standen, wie ein Beamter anonym zugab, vor dem Nichts: “Wir hatten alles und nichts.”

Hier setzt Petermanns radikalster Vorschlag an, ein Tabubruch in der deutschen Justizlandschaft. Er spricht von “Betriebsblindheit”. Er glaubt, dass Ermittler, die sechs Jahre lang im Kreis gelaufen sind, unmöglich noch objektiv sein können. “Man kann nicht ewig im Nebel stehen und hoffen, dass die Sonne zurückkommt”, sagt er.

Seine Forderung: Das gesamte Ermittlerteam muss ausgetauscht werden. Ein neues Team, unbelastet, unvoreingenommen, mit klarem Blick. Für viele klang das wie ein Affront, eine Respektlosigkeit gegenüber jahrelanger Polizeiarbeit. Für Petermann ist es eine “Notwendigkeit”.

Er argumentiert, dass neue Köpfe alte Spuren mit anderen Augen sehen. Dass ein junger Kollege vielleicht einen Bericht liest, den alle anderen nur überflogen haben. “Manchmal muss man die Vergangenheit loslassen, um sie zu verstehen.” Petermann diagnostiziert eine “mentale Erschöpfung”, eine Angst vor Fehlern, die das System lähmt. “Ein guter Ermittler hat den Mut, sich zu irren”, fordert er.

Er will, dass der Fall Rebecca als Experiment betrachtet wird, als Chance, neue Methoden zu testen: digitale Rekonstruktionen, psychologische Simulationen, KI-gestützte Profilanalysen. “Deutschland”, so Petermann, “hat ein Problem mit dem Loslassen.” Man vertraue mehr auf Akten als auf Instinkt. Doch es war der Instinkt, das Gefühl, “dass etwas nicht stimmt”, das am Anfang jedes Falles steht. Dieses Gefühl, so glaubt der Profiler, sei bei Rebecca verloren gegangen.

Und dann, als seine Analyse am tiefsten Punkt angelangt ist, bricht Axel Petermann das größte Tabu des Falles. Er hebt die Hand, als wolle er die Nation zum Schweigen bringen, und stellt die eine Frage, die nach sechs Jahren als romantisch, ja fast schon als absurd abgetan wurde:

“Was, wenn Rebecca gar nicht tot ist?”

Der Satz fällt leise, aber er detoniert. Petermann meint es ernst. Er verweist auf Fälle, in denen Menschen nach Jahren wieder auftauchten – aus Angst, Zwang, Scham oder psychologischen Gründen. “Solange keine Leiche gefunden wird”, sagt er, “müssen wir beide Möglichkeiten denken. Leben und Tod.”

Dieser Satz hat eine immense Sprengkraft. Er zwingt alle Beteiligten, das Undenkbare zuzulassen: dass vielleicht nicht ein Mord vertuscht wurde, sondern ein Verschwinden, das niemand verstehen wollte. Die deutsche Öffentlichkeit, so Petermann, hat sich längst auf ein Narrativ geeinigt: Rebecca wurde getötet, der Schwager war es, man konnte es nur nie beweisen. Doch was, wenn diese Erzählung das eigentliche Hindernis ist?

Petermann warnt, dass sich die Ermittlungen durch den Tunnelblick auf den Schwager selbst blockiert haben. “Wenn man den Täter sucht, bevor man das Opfer versteht, findet man beides nicht.” Und was, so fragt er, wissen wir wirklich über Rebecca? Über ihre Träume, ihre Ängste? Die Öffentlichkeit machte sie zum unschuldigen Opfer. Doch wer war sie wirklich?

Hier will Petermann ansetzen. Er fordert, das Profil neu aufzurollen, nicht technisch, sondern menschlich. Er bringt die “Loverboy-Theorie”, die einst als unrealistisch abgetan wurde, in einem neuen Licht zurück. Nicht als Beweis, sondern als Hinweis, “dass man zu früh aufgehört hat, nach einer anderen Wahrheit zu suchen.”

Er spricht von neuen Formen der Gefangenschaft: “unsichtbar, aber real.” Manipulation, Online-Kontrolle, Erpressung über soziale Netzwerke. Er verweist auf die fehlenden digitalen Spuren – die gelöschten Chats, die mysteriösen Router-Resets. Für die meisten Ermittler war das eine Sackgasse. Für Petermann ist es der Anfang. “Wenn nichts mehr da ist”, sagt er, “muss man fragen: Warum?”

Seine These ist unbequem: Vielleicht war Rebecca in jener Nacht nicht Opfer eines spontanen Verbrechens, sondern Teil eines Plans, der nie ans Licht kommen sollte. Vielleicht war sie Zeugin. Vielleicht wusste sie etwas. Vielleicht wurde sie von jemandem beeinflusst, der ihr näher stand, als jeder ahnte.

“Das Problem mit der Wahrheit”, sagt Petermann, “ist, dass sie selten bequem ist.” Und so verschiebt er den Blick. Der Fall Rebecca ist für ihn kein Kriminalfall mehr, sondern ein Symptom. Ein Spiegel einer Gesellschaft, die schnelle Antworten liebt und komplexe Wahrheiten fürchtet. “Wir wollen Täter, keine Geschichten”, sagt er bitter. “Doch jede Tat ist eine Geschichte. Und jede Geschichte, die man abkürzt, tötet die Wahrheit ein zweites Mal.”

Sechs Jahre sind vergangen. Axel Petermanns Analyse löst den Fall nicht, aber sie bricht ihn auf. Sie zwingt ein ganzes Land, seine Gewissheiten zu hinterfragen. Vielleicht, so Petermann, ist das Schweigen selbst die Botschaft. Vielleicht ist die wahre Bedeutung dieses Falles nicht das Finden der Wahrheit, sondern das Ringen um sie.

Er fordert Demut. “Die Wahrheit gehört niemandem”, sagt er. “Sie wartet nur.” Solange die Entscheidung getroffen wird, weiter zu fragen – von Ermittlern, von Journalisten, von jedem, der hinschaut – ist der Fall Rebecca Reusch nicht beendet. “Manchmal”, so schließt der Profiler, “ist das Wichtigste, was man tun kann, einfach weiter zu fragen. Nicht um recht zu haben, sondern um Mensch zu bleiben.”