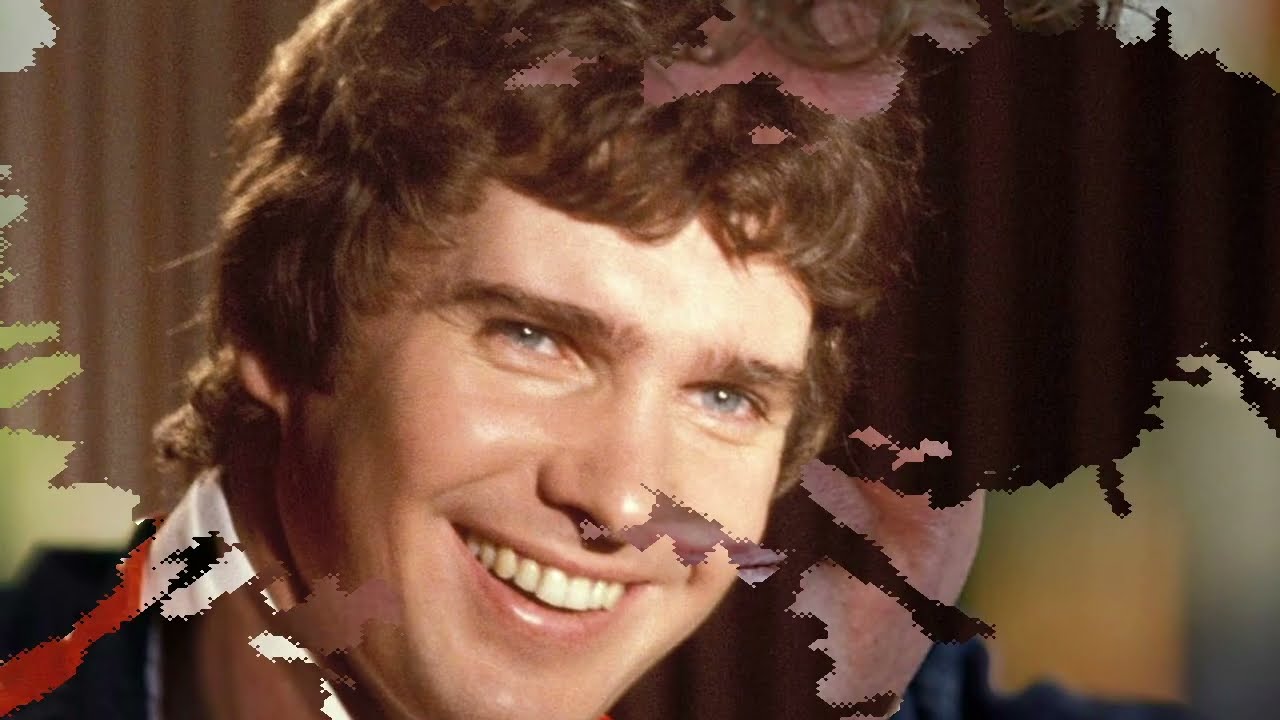

Ein ganzes Land kennt sein Lächeln. Für Generationen von Ostdeutschen ist Frank Schöbel nicht nur ein Sänger. Er ist der ewige Sonnyboy, der Soundtrack der Jugend, der Inbegriff des Erfolgs im sozialistischen Staat. Lieder wie „Wie ein Stern“ oder „Gold in deinen Augen“ waren mehr als nur Hits; sie waren ein Lebensgefühl. Und sein Album „Weihnachten in Familie“ wurde zum nationalen Kulturgut, zur meistverkauften Schallplatte der DDR-Geschichte. Doch hinter dieser makellosen Fassade aus Lächeln, Harmonie und Erfolg verbarg sich ein Leben voller Brüche, persönlicher Tragödien und einer tiefen Einsamkeit, die dem Glanz des Rampenlichts Hohn sprach. Jetzt, im Alter von 81 Jahren, bricht Frank Schöbel das Schweigen und gesteht, was Millionen immer nur vermuteten: Der Preis für die perfekte Illusion war unermesslich hoch.

Um die Tiefe dieses Geständnisses zu verstehen, muss man den Mann hinter dem Mythos betrachten. Geboren am 11. Dezember 1942 in Leipzig, mitten in den Wirren des Krieges, wurde ihm die Kunst in die Wiege gelegt. Seine Mutter, Käthe Brinkmann, war eine gefeierte Opernsängerin. Doch das Familienglück war von kurzer Dauer. Sein Vater, ein Rechtsanwalt, kehrte nie aus dem Krieg zurück. Er starb 1948 im sowjetischen Speziallager Nr. 1 in Mühlberg – eine Tragödie, die den jungen Frank früh prägte und ihm vielleicht jene unerschütterliche Entschlossenheit verlieh, sich im Leben durchzubeißen.

Sein Talent war unübersehbar. In den 1960er Jahren begann sein kometenhafter Aufstieg. In einem Staat, der seine Künstler sorgfältig auswählte und förderte, wurde Schöbel zur Ikone. Er war mehr als nur ein Schlagersänger; er war Schauspieler, Komponist, Produzent und Autor. Er war das vielseitige Gesicht eines Landes, das der Welt seine moderne, fröhliche Seite zeigen wollte. Und Schöbel lieferte. Er war der charmante, unbelastete Held, den die DDR brauchte.

Mit dem Ruhm kam die Liebe – und sie war sofort öffentlich. Die Ehe mit der Schlagersängerin Chris Doerk (1966-1974) war nicht nur eine private Verbindung, sondern eine Inszenierung. Sie waren das Traumpaar der Nation, die ostdeutsche Antwort auf Sonny und Cher. Gemeinsam sangen sie Duette, drehten Filme wie „Heißer Sommer“ und verkörperten die perfekte sozialistische Liebe. Die Geburt ihres Sohnes Alexander 1968 schien das Glück zu vollenden. Doch der Druck, ein öffentliches Ideal zu leben, während man eine private Beziehung führt, ist Gift. Die Ehe zerbrach. Die Scheidung 1974 war ein erster Riss in der perfekten Fassade, ein leiser Hinweis darauf, dass der strahlende Frank Schöbel auch ein Mensch war, der scheitern konnte.

Doch die Maschinerie lief weiter. Der Star brauchte eine neue Liebe, ein neues Glück. Und er fand es. Ab Mitte der 1970er Jahre trat die Sängerin Aurora Lacasa in sein Leben. Mit ihr begann die Ära, die Frank Schöbel unsterblich machen sollte. Sie bekamen zwei Töchter, Dominique und Odette. Sie waren die neue Vorzeigefamilie, ein Symbol für Wärme und Geborgenheit in einem oft kalten Staat.

Der Gipfel dieser Inszenierung war das Album „Weihnachten in Familie“, aufgenommen 1985. Es war ein Geniestreich. In einer Zeit, in der religiöse Feste staatlich eher geduldet als gefördert wurden, traf dieses Album einen Nerv. Es war unpolitisch, es war emotional, es war authentisch. Man hörte einen Vater, eine Mutter und ihre Kinder beim gemeinsamen Musizieren. Mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren wurde es zum größten kommerziellen Erfolg der DDR-Musikgeschichte und ist bis heute ein fester Bestandteil des Weihnachtsfestes im Osten Deutschlands.

Genau hier liegt der Kern der Tragödie, die Frank Schöbel nun, im hohen Alter, als den größten Schock seines Lebens bezeichnet. Dieses Album war so erfolgreich, weil es eine Sehnsucht nach perfekter Harmonie stillte. Doch während die Nation jedes Jahr im Kerzenschein dieser Illusion lauschte, zerfiel die Realität dahinter. Die Beziehung zu Aurora Lacasa, die Grundlage dieses Mythos, hielt dem Druck nicht stand.

Die Trennung im Jahr 1996, nach über 20 Jahren gemeinsamen Lebens, war für Frank Schöbel nicht nur eine Scheidung. Es war ein Erdbeben. Es war das öffentliche Eingeständnis, dass der Mann, der ganz Deutschland das perfekte Familienfest geschenkt hatte, seine eigene Familie nicht zusammenhalten konnte. Das, was wir immer vermutet hatten – dass der ständige Zwang zur Harmonie eine unerträgliche Last sein muss – wurde zur bitteren Realität. Für Schöbel, so wird es heute deutlich, war dies die schwierigste Zeit seines Lebens. Ein „großer Schock“, der tiefe Spuren hinterließ. Er hatte den Gipfel des Erfolgs erklommen, nur um festzustellen, dass er privat alles verloren hatte, was diesen Erfolg symbolisierte.

Dieses „traurige Ende“ der großen Liebe war ein Wendepunkt. Der Glanz der DDR war verblasst, und mit ihm der des unantastbaren Superstars. Schöbel musste sich neu erfinden. Er tat dies mit einer für ihn typischen Mischung aus Verletzlichkeit und Trotz. 1998 veröffentlichte er seine Autobiografie „Frank und Frei“. Es war ein erster Versuch, die Deutungshoheit über sein Leben zurückzugewinnen, die Höhen und Tiefen ehrlich zu benennen und dem Publikum den Menschen hinter der Ikone zu zeigen.

Er zog sich zurück, aber verschwand nicht. Sein neues Zuhause fand er in Berlin-Mahlsdorf. Statt der großen Bühnen der Nation baute er sich dort ein kleines, privates Aufnahmestudio. Ein Rückzugsort, ein Refugium, um weiter das zu tun, was er am besten konnte: Musik machen. Aber diesmal zu seinen eigenen Bedingungen. Er komponierte weiter, produzierte, blieb kreativ, abseits des Erwartungsdrucks der Öffentlichkeit.

Und er fand eine neue, unerwartete Leidenschaft: den Fußball. Der Mann, der als Inbegriff des eleganten Showmasters galt, trat der Ü70-Mannschaft des BSV Eintracht Mahlsdorf bei. Ein fast schon komisches Bild, das aber mehr über seine Resilienz aussagt als tausend Worte. Es ist nicht nur ein Weg, sich fit zu halten. Es ist ein Akt der Erdung. Auf dem Fußballplatz ist er nicht der Superstar Frank Schöbel, sondern einfach nur Frank, der Mitspieler. Es ist ein Ort, an dem er soziale Kontakte und Freude findet, weit weg von der kalten Perfektion des Showbusiness.

Heute, mit 81 Jahren, blickt Frank Schöbel auf ein Leben zurück, das die Extreme einer ganzen Epoche widerspiegelt. Er war der strahlende Held eines untergegangenen Landes, eine Ikone, die von Millionen geliebt wurde. Doch sein spätes, leises Geständnis enthüllt die tiefe Wahrheit, die hinter solch einem Leben liegt. Der Erfolg war berauschend, aber er hatte einen verheerenden Preis. Die Trennungen, insbesondere der Schock nach dem Ende seiner Beziehung zu Aurora Lacasa, waren die dunkle Kehrseite der Medaille.

Das „traurige Ende“ von Frank Schöbel ist kein Bankrott und kein Vergessenwerden. Es ist die menschliche Erkenntnis, dass das Bild, das die Welt von einem hat, selten mit dem eigenen Seelenzustand übereinstimmt. Er war der Mann, der einer Nation die Illusion von Glück verkaufte, während er selbst darum rang. Seine Geschichte ist eine inspirierende Lektion über Beharrlichkeit und die Kraft, sich nach jedem Sturz wieder aufzurichten. Er bleibt eine Ikone, nicht wegen seiner makellosen Fassade, sondern wegen der Brüche, die er überlebt hat. Die Spuren, die er hinterlassen hat, werden für immer in den Herzen derer bleiben, die mit seiner Musik aufgewachsen sind – einem Soundtrack voller Gold und tiefer Melancholie.