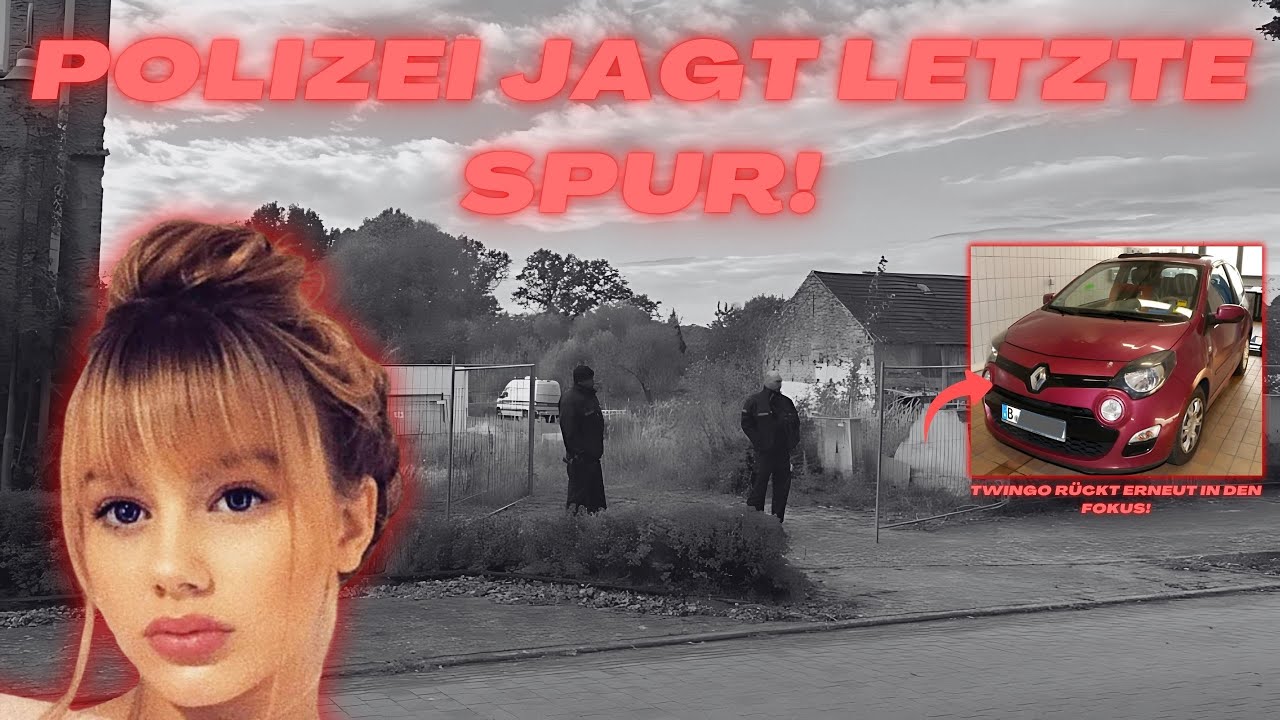

Es ist ein Name, der seit über sechseinhalb Jahren für eines der quälendsten Rätsel der deutschen Kriminalgeschichte steht: Rebecca Reusch. Ein 15-jähriges Mädchen, das im Februar 2019 aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers in Berlin-Britz verschwand, als hätte es sich in Luft aufgelöst. Ein Fall voller Ungewissheit, eine Familie gefangen im Albtraum des Wartens, und ein Hauptverdächtiger – der Schwager Florian R. –, der bis heute vehement seine Unschuld beteuert.

Lange war es still geworden um den Fall, zumindest in der Öffentlichkeit. Die Ermittlungen liefen, wie es offiziell heißt, im Hintergrund weiter. Doch für die Öffentlichkeit schien der Fall kalt zu werden, ein “Cold Case” im Wartestand. Bis zu diesem Montag, dem 20. Oktober 2025. Plötzlich, mit einer Intensität, die das ganze Land aufhorchen lässt, ist die Polizei zurück. Mit Baggern, Leichenspürhunden und Hightech-Gerät graben sie nicht nur die Erde in Brandenburg um, sondern auch die tiefste Vergangenheit des einzigen Verdächtigen. Nach über sechs Jahren gibt es eine neue Spur, und sie scheint so konkret zu sein, dass die Ermittler alles auf eine Karte setzen.

Der erste Akt dieser neuen, dramatischen Offensive spielt sich in Lindenberg ab, einem beschaulichen Ortsteil von Tauche in Brandenburg. Am Montagmorgen rückt ein Großaufgebot an: Rund 115 Beamte der Berliner Polizei, unterstützt vom Bundeskriminalamt (BKA) und Spezialisten der Mordkommission, riegeln ein Grundstück ab. Es ist das Haus der Großmutter des Schwagers. Dies ist kein Routinebesuch. Die Ermittler bringen schweres Gerät mit: Bagger, Drohnen und vier Leichenspürhunde.

Das wertvollste Werkzeug an diesem Tag ist jedoch ein Bodenradar, ein Gerät, das bis zu drei Meter tief in die Erde blicken und Anomalien aufspüren kann – Veränderungen im Boden, Hohlräume, vielleicht ein Grab. Das Ziel der Aktion wird unmissverständlich kommuniziert: Man sucht nach der Leiche von Rebecca Reusch oder nach Gegenständen, die mit ihr in Verbindung stehen.

Dieser Ort ist den Ermittlern nicht unbekannt. Wie ein Nachbar berichtet, war die Polizei schon einmal hier, direkt nach Rebeccas Verschwinden im Jahr 2019. Doch damals reichten die Anhaltspunkte offenbar nicht für eine derart tiefgreifende Durchsuchung. Die juristischen Hürden sind hoch. Dass die Ermittler jetzt, sechseinhalb Jahre später, mit Baggern anrücken und bereit sind, den Garten umzugraben, signalisiert eines: Die neuen Informationen, von denen die Behörden vage sprechen, müssen von enormer Spezifität und Gewichtigkeit sein. Es ist kein Schuss ins Blaue, es ist eine gezielte Operation.

Während die Großmutter, die im Erdgeschoss wohnt, sich kooperativ zeigt, tragen Kriminaltechniker am Abend eine Tüte mit unbekanntem Inhalt aus dem Haus. Ein erster, kleiner Fund? Die Behörden schweigen. Doch die Aktion in Lindenberg ist nur der Auftakt.

Am Dienstag verlagert sich der Fokus nur wenige Kilometer weiter nach Herzberg, einem Ortsteil von Rietz-Neuendorf. Das Szenario ist ein völlig anderes: kein bewohntes Haus, sondern ein altes, offenbar verfallenes und leerstehendes Bauernhofgelände. Ein halber Hektar verwildertes Land, vergessene Gebäude. Und hier wird die Strategie der Ermittler auf unheimliche Weise deutlich: Auf diesem Hof sollen die Großeltern des Schwagers früher gelebt haben, bis etwa 2005.

Die Polizei gräbt buchstäblich in der Kindheit und Jugend von Florian R. Dies ist ein faszinierender und psychologisch tiefgreifender Ansatz. Die Staatsanwaltschaft bestätigt diese Strategie: Man untersucht Orte, an denen sich der Verdächtige früher, eben auch als Kind, aufgehalten hat.

Warum sollte ein Täter einen Ort aus seiner Kindheit wählen, um eine Leiche oder Beweismittel zu verstecken? Aus ermittlungstaktischer Sicht ist dies ein absolut logischer Schritt. Orte aus der Vergangenheit sind einem Täter oft extrem gut vertraut. Er kennt jeden Winkel, jeden verborgenen Zugang, jeden morschen Balken. Diese Vertrautheit kann ein trügerisches Gefühl von Sicherheit vermitteln. Er weiß, wann der Ort belebt ist und wann er vollkommen ungestört agieren kann. Vielleicht gibt es auch eine unbewusste, emotionale Komponente, eine makabre “Heimkehr” an einen Ort, der einst Sicherheit bedeutete.

Rein praktisch sind solche verfallenen Gehöfte ideal: Sie sind abgelegen, ungestört und bieten zahlreiche Versteckmöglichkeiten, die ein Außenstehender niemals finden würde. Die Ermittler arbeiten hier also systematisch das “Ortsgedächtnis” des Verdächtigen ab.

In Herzberg sind etwa 50 Beamte im Einsatz, wieder mit Leichenspürhunden, Drohnen und dem Bodenradar. Die Akribie, mit der sie vorgehen, ist beeindruckend und zeugt von der Ernsthaftigkeit der Spur. Ein unterirdischer Wassertank wird komplett leergepumpt und durchsucht. Eine alte Schuttgrube bei einem Stall wird vollständig ausgehoben. Ein nahegelegenes Kiefernwaldstück bei Ragov wird ebenfalls durchkämmt. Einen Tank auszupumpen, eine ganze Grube umzugraben – das sind Maßnahmen, die man nur ergreift, wenn man einen sehr spezifischen Hinweis hat. Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber man scheint zu wissen, in welchem Heuhaufen man suchen muss.

Doch die Ermittler verlassen sich nicht nur auf Bagger und Radar. Parallel zu den Grabungen läuft eine zweite, ebenso wichtige Aktion: die Suche nach menschlichen Erinnerungen. In beiden Orten, Lindenberg und Herzberg, gehen Beamte von Tür zu Tür. Sie befragen Anwohner, und im Zentrum dieser Befragungen steht ein altbekanntes, aber entscheidendes Beweisstück: der himbeerrote Renault Twingo.

Dieses Auto ist der zentrale Ankerpunkt der Ermittlung. Es ist das Auto, das durch das automatische Kennzeichenerfassungssystem KESY an den beiden Tagen nach Rebeccas Verschwinden auf der Autobahn A12 Richtung Polen registriert wurde. Und zwar in der Nähe von Storkow – einem Ort, der geografisch perfekt zu den jetzigen Suchorten Tauche und Rietz-Neuendorf passt. Die Ermittler vermuten seit Jahren, dass der Schwager, der damals als Einziger Zugang zum Auto gehabt haben soll, den Wagen für den Transport von Rebeccas Leiche benutzt hat.

Die Polizisten zeigen den Anwohnern erneut Fotos des Twingo. Hat jemand diesen Wagen hier gesehen, damals im Februar 2019? Gab es verdächtige Beobachtungen? Und dann stellen sie die entscheidende Frage, die die neue Strategie untermauert: Wo haben Sie sich hier als Kind aufgehalten? Wo waren die geheimen Plätze, die Spielverstecke, die Höhlen? Es ist der Versuch, die Kindheitslandkarte des Schwagers zu rekonstruieren, in der Hoffnung, dass sich ein Anwohner an ein Detail erinnert, das damals unwichtig erschien, aber heute das fehlende Puzzleteil sein könnte.

Am Dienstagnachmittag endet auch der Einsatz in Herzberg. Am Mittwoch, so heißt es, seien vorerst keine weiteren Grabungen geplant. Und dann die ernüchternde Nachricht: Bislang, so die offiziellen Stellungnahmen, gab es keinen Durchbruch. Es wurden keine menschlichen Überreste gefunden, kein entscheidendes Beweismittel sichergestellt.

War also alles umsonst? Dieser enorme Aufwand, diese Mobilisierung von 115 Beamten, BKA-Unterstützung, Baggern und Hightech-Gerät, nur um am Ende mit leeren Händen dazustehen? Aus ermittlungstaktischer Sicht lautet die Antwort klar: Nein.

Erstens bedeutet “keine offiziellen Meldungen” nicht zwingend, dass absolut nichts gefunden wurde. Die Auswertung von Bodenproben, von dem Material aus der Schuttgrube, dem Schlamm aus dem Wassertank oder dem Inhalt jener mysteriösen Tüte aus dem Haus der Großmutter – all das braucht Zeit. Forensische Analysen sind langwierig.

Zweitens, und das ist vielleicht noch wichtiger, senden solche Aktionen ein klares Signal. Sie erzeugen einen enormen Druck auf den Hauptverdächtigen. Sie zeigen ihm: Wir sind noch da. Wir haben eine neue Spur. Wir lassen nicht locker. Sie sollen ihn aus der Reserve locken, zu einem Fehler provozieren. Sie senden auch ein Signal an mögliche Mitwisser, die nach sechseinhalb Jahren vielleicht doch bereit sind zu reden.

Die alles entscheidende Frage, die über dem Fall schwebt, bleibt: Was genau waren diese ominösen neuen Erkenntnisse, die diese massive Suchaktion ausgelöst haben? Waren es neue Zeugenaussagen, vielleicht von jemandem aus dem engsten Umfeld? Waren es technische Neuauswertungen alter Daten, vielleicht von Handys oder dem KESY-System? Oder ist es, wie manche spekulieren, ein Hinweis aus einer ganz anderen Quelle?

Solange die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen schweigen, bleibt dies Spekulation. Doch die Aktion dieser Woche ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie hartnäckig Ermittler auch nach Jahren noch versuchen, Antworten in einem ungelösten Fall zu finden. Für die Familie und die Freunde von Rebecca Reusch müssen diese Tage eine erneute, grausame Zerreißprobe sein – eine Mischung aus aufkeimender Hoffnung und der furchtbaren Angst vor einer weiteren Enttäuschung.

Die Suche im Fall Rebecca Reusch hat sich von den Wäldern Brandenburgs auf ein neues Terrain verlagert: in die Vergangenheit und das Gedächtnis eines Mannes. Die Ermittler graben nach der Wahrheit, und ganz Deutschland schaut zu und hofft, dass sie nach all dieser Zeit endlich finden, was sie suchen.