Die politischen Fundamente Deutschlands wanken. Was sich in Berlin abspielt, ist mehr als nur ein saisonales Umfragetief; es ist ein dramatischer Vertrauensverlust, der die Regierungskoalition in ihren Grundfesten erschüttert und eine neue Ära der politischen Dominanz einläutet. Die neuesten Zahlen des NTV Trendbarometers, erhoben vom Forsa-Institut, sind ein Paukenschlag: Die Alternative für Deutschland (AfD) hat einen historischen Rekord-Vorsprung gegenüber der Union erzielt und etabliert sich als stärkste politische Kraft des Landes.

Im Zentrum dieses politischen Bebens steht Bundeskanzler Friedrich Merz, dessen Zustimmungswerte einen historischen Tiefpunkt erreicht haben und dessen Versprechen eines „Herbstes der Reformen“ zu einem Synonym für Stillstand und Enttäuschung geworden ist. Deutschland blickt in eine Zukunft, in der die Unsicherheit nicht nur von außen droht, sondern tief in den zerstrittenen Reihen der eigenen Regierung verwurzelt ist.

Der Kanzler am Boden: Ein Allzeittief bei 26 Prozent

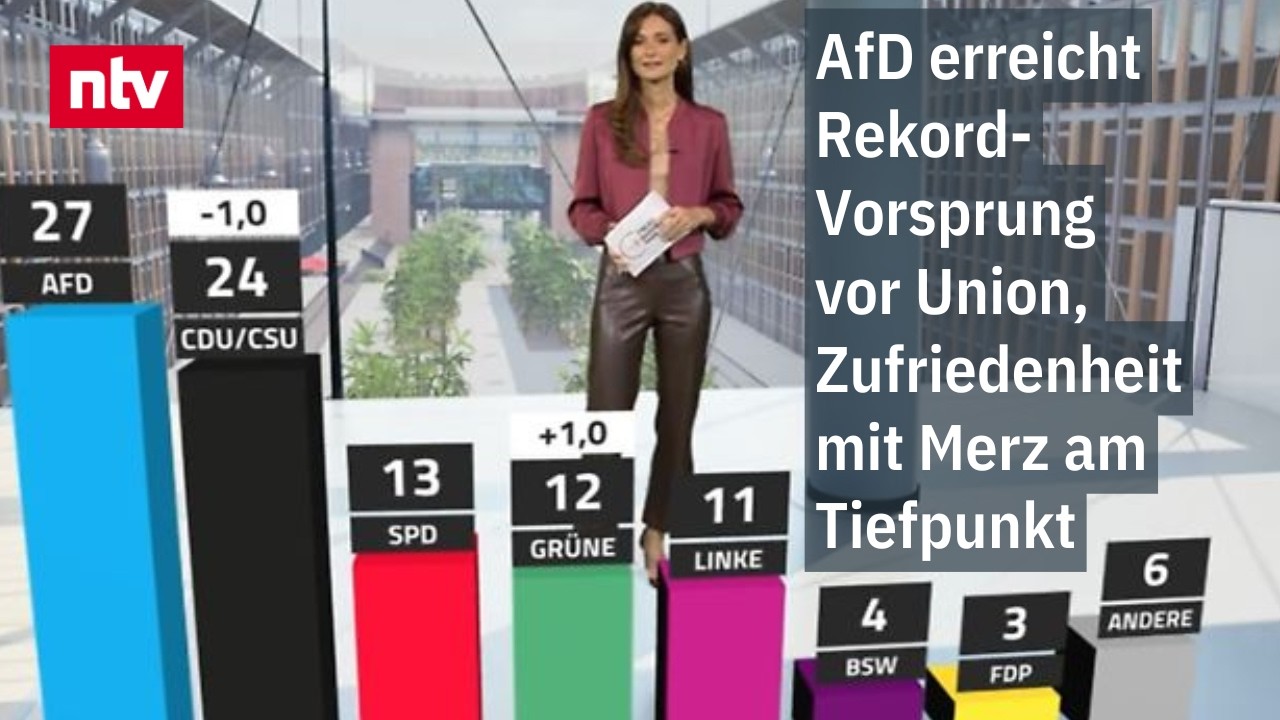

Die Zahlen sprechen eine unmissverständliche Sprache: Mit 27 Prozent liegt die AfD weiterhin auf ihrem bisher besten Wert und damit auf Platz 1 in der politischen Stimmung. Die Union (CDU/CSU) hingegen verliert weiter an Boden und fällt auf 24 Prozent – der schlechteste Wert seit der Bundestagswahl. Damit liegt die AfD drei Punkte vor der Union; ein Vorsprung, der die gesamte politische Klasse in Alarmbereitschaft versetzen muss.

Noch verheerender ist der Blick auf die persönliche Bilanz des Bundeskanzlers. Die Zufriedenheit mit Friedrich Merz ist kontinuierlich gesunken und hat einen neuen Tiefstwert von nur noch 26 Prozent erreicht. Dieser Wert ist für Merz der schlechteste seit seiner Wahl und symbolisiert das Scheitern seiner Bemühungen, die Stimmung im Land zu drehen. Seine kurze Phase des Aufwinds kurz nach der Wahl ist längst vorbei; seit dem Sommer zeigt die Kurve unaufhaltsam nach unten. Merz hat es nicht geschafft, die Erwartungen der Wähler zu erfüllen, und das eigene Erwartungsmanagement der Koalition wird zur Achillesferse.

Die Bürger hatten zu Beginn der Koalition den Eindruck, dass nun alles ganz anders und besser werden würde als unter der ungeliebten Ampel-Regierung. Doch die wirtschaftliche Lage bleibt schwierig, und viele Infrastruktur- und Digitalisierungsprobleme bleiben ungelöst. Gepaart mit einer zerstrittenen Sommerpause und nicht eingelösten Wahlversprechen ist die Frustration der Bevölkerung in ein vernichtendes Urteil an den Umfrageinstituten gemündet.

Der gescheiterte „Herbst der Reformen“

Die Reaktion von Kanzler Merz auf die Umfragewerte war die Ankündigung, jetzt müsse das Motto „Liefern, liefern, liefern“ gelten, insbesondere bei Reformen, dem Bürokratieabbau und der Schaffung besserer Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Merz versuchte, mit dem Fokus auf die Innenpolitik und der demonstrativen Schwänzung der UN-Versammlung in New York zu zeigen, wo seine Prioritäten liegen.

Doch der von ihm selbst ausgerufene „Herbst der Reformen“ ist nicht nur ins Stocken geraten, er ist zu einem Symbol der politischen Uneinigkeit geworden. In Berlin wird der Begriff bereits vermieden, weil klar ist, dass die Reformen noch dauern werden. Merz selbst musste kleinlaut eingestehen, dass Reformen nicht nur im Herbst, sondern auch im Frühling, im Sommer und im Winter nötig seien – eine beschönigende Umschreibung für die verpasste Chance, im Herbst entscheidend zu handeln.

Die Mehrheit der Deutschen ist reformwillig: 54 Prozent der Befragten fordern sofortige Reformen. Der Stillstand der Koalition steht im krassen Gegensatz zum dringenden Handlungsbedarf.

Die Sozialreform als Bruchstelle

Das zentrale Dilemma, das die Koalition lähmt, ist die Frage, wo gespart werden soll. Die Kassen sind leer, und Einsparungen sind unvermeidlich. Doch hier prallen die Grundsätze der Regierungspartner unversöhnlich aufeinander.

Die große Mehrheit der Befragten will keine Kürzungen im sozialen Bereich. Nur die Anhänger von Union und AfD sprechen sich mehrheitlich für Einschnitte im Sozialsystem aus. Genau dieser Punkt ist jedoch mit der SPD nicht zu machen.

Merz argumentiert, dass das Sozialsystem in seiner jetzigen Form nicht mehr tragbar sei und Einschnitte unvermeidlich sind, um eine ungerechte Belastung zukünftiger Generationen zu vermeiden (immer weniger Junge müssen immer mehr Alte finanzieren). Doch die SPD blockiert notwendige Schritte. Hinzu kommt die Zerstrittenheit innerhalb der Union selbst: Generalsekretär Carsten Lindemann, der gerne Arbeits- und Sozialminister geworden wäre, ruft von der Seitenlinie markige Forderungen, die nicht nur bei der SPD, sondern auch bei Teilen der eigenen Wählerschaft auf Ablehnung stoßen.

Während kleine Schritte bei der Mütterrente und der Aktivrente unternommen werden, wurden die dringend notwendige große Rentenreform und die Reform des Gesundheitssystems auf eine Kommission verschoben – das politische Äquivalent zur Verdrängung. Dieser Mangel an Mut und Entschlossenheit beim Kernthema der sozialen Gerechtigkeit ist ein Hauptgrund für den Vertrauensverlust.

Die Bedrohung von Außen: Eskalationsgefahr und Kriegsängste

Zu den innenpolitischen Querelen gesellt sich eine wachsende Bedrohung von außen. Fast täglich werden Luftraumverletzungen von NATO-Ländern durch mutmaßlich russische Kampfjets gemeldet. Verteidigungsminister Boris Pistorius mahnt zur Vorsicht: Man dürfe nicht in eine Eskalationsfalle tappen und müsse die Sorgen der Bevölkerung ernst nehmen, die befürchtet, in einen großen Krieg hineingezogen zu werden.

Demgegenüber stehen radikale Stimmen aus der Union, namentlich der Außenpolitiker Jürgen Hart, der fordert, man solle russische Kampfjets notfalls abschießen, wenn sie den NATO-Raum verletzen.

Die Reaktion der deutschen Bevölkerung auf diesen aggressiven Vorschlag ist jedoch eindeutig und vernichtend für die CDU-Forderung: Fast 70 Prozent der Deutschen lehnen den Abschuss russischer Kampfjets ab. Diese Ablehnung ist fraktionsübergreifend, sogar die Anhänger der Union stellen sich gegen die Eskalationsrhetorik ihres eigenen Politikers. Die große Mehrheit der Deutschen bevorzugt einen kühlen Kopf und Deeskalation. Merz’ Koalition kann sich in dieser Frage nicht auf eine klare Linie einigen und befeuert damit die Unsicherheit und die Angst vor einem drohenden Konflikt.

Ein weiteres dringliches Sicherheitsthema ist die Drohnenabwehr. Die NATO hat sich in diesem Bereich als verwundbar erwiesen. Obwohl über einen EU-weiten Drohnenwall diskutiert wird, verzögern sich die notwendigen Schritte in Deutschland durch Zuständigkeitsfragen zwischen Polizei und Bundeswehr. Hier drängt die Zeit, doch die politischen und rechtlichen Klärungen bleiben aus.

Die totale Ablehnung: Trump und der Nobelpreis

Die politische Stimmung der Deutschen manifestiert sich auch in ihrer Haltung zu globalen Akteuren. Donald Trump, der nach eigenen Angaben bereits sieben Kriege beendet hat und einen Friedensplan für Gaza vorgelegt hat, spielt offen mit dem Gedanken, den Friedensnobelpreis zu erhalten.

Die Deutschen erteilen dieser Vorstellung eine totale Absage: 96 Prozent der Befragten sind dagegen, dass Trump den Friedensnobelpreis erhält. Diese Ablehnung zieht sich durch alle Parteianhänger. Selbst bei den AfD-Anhängern, die mehrheitlich eine zweite Amtszeit Trumps befürworten, sagen 83 Prozent Nein zu dieser Ehrung. Die deutsche Bevölkerung, von links bis rechts, zeigt ein tiefes Misstrauen gegenüber Trumps Motiven und seiner Rolle als Friedensstifter.

Die Bundesregierung betrachtet Trump mit Ambivalenz: Einerseits sehnt man sich danach, dass er seine Versprechen hält und Krisen beendet; andererseits weiß man, dass man sich auf ihn kein bisschen verlassen kann. Die Haltung zu Trump ist ein Spiegelbild der Unsicherheit in Europa, das nicht ohne die USA auskommen kann, aber mit einem unberechenbaren Partner umgehen muss.

Die AfD profitiert mühelos

Während die etablierten Parteien im Chaos ihrer Reformversprechen, Sozialstreitigkeiten und außenpolitischen Eskalationsdebatten versinken, kann sich die AfD zurücklehnen und mühelos profitieren. Die AfD muss derzeit keine substanziellen Vorschläge machen; sie profitiert von all den Unzufriedenen, die mit der Leistung der anderen Parteien nicht mehr zufrieden sind.

Der historische Rekord-Vorsprung der AfD ist das klare Resultat der Stagnation, der Zerstrittenheit und des Vertrauensverlustes gegenüber der amtierenden Koalition und der Union. Merz hat es nicht geschafft, das Ruder herumzureißen, und seine Partei taumelt weiter dem Abgrund entgegen. Die politische Stimmung ist ein deutliches Signal: Die Bevölkerung hat genug von leeren Versprechen und wünscht sich eine Opposition, die diese Mängel schonungslos aufzeigt. Der AfD wird damit der Weg geebnet, in Zukunft nicht nur in Umfragen, sondern auch in der realen politischen Landschaft die stärkste Kraft zu werden. Die politische Transformation ist unaufhaltsam.