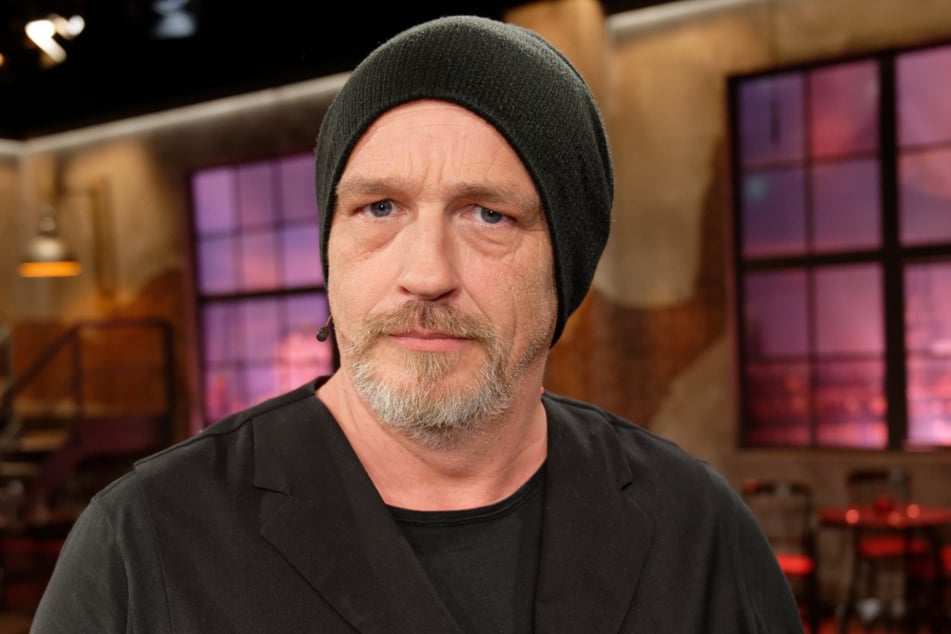

Niemand wusste, was hinter seinem stillen Lächeln steckt – bis Torsten Sträter eines Abends den Satz sagte, der Deutschland erschüttern sollte: „Bei uns wurde immer nur fast geweint.“ Was wie ein harmloser Spruch klang, entpuppte sich als Tor zu einer tieftraurigen Familiengeschichte voller verpasster Umarmungen, kalter Abende und einem Vater, dem er nie „Ich liebe dich“ sagen konnte… klickt auf den Link, um das ganze Video zu sehen.

Der 59-Jährige erzählte von dem schwierigen Verhältnis zu seiner Mutter – und davon, dass er seinen Nachnamen von einem Mann trägt, der gar nicht sein Vater ist.

Der Schriftsteller und Komiker kam als uneheliches Kind auf der Couch seiner Großmutter zur Welt.

Um das gesellschaftliche Ansehen zu wahren, heiratete seine Mutter später einen Busfahrer – den Mann, von dem Torsten seinen Nachnamen hat. Die Adoption wurde verschwiegen, Nähe entstand nie.

Torsten Sträter über seine Familie: Nähe fiel ihm immer schwer

Auch das Verhältnis zu seiner Mutter war schwierig: Er erinnerte sich an den Tag, als seine Großmutter starb. In der Küche stand er seiner Mutter gegenüber, sie hatte Tränen in den Augen – aber sie weinte nicht. “In meiner Familie haben immer alle nur fast geweint”, erzählte Sträter. Trost spenden? “Das hat uns keiner beigebracht.”

Selbst als sein großer Bruder an einem Freitag, den 13. starb, fiel ihm Nähe schwer. “Ich habe Aufgaben für ihn erledigt, Rechnungen bezahlt – so konnte ich funktionieren, ohne weinerlich zu werden.”

Guido Maria Kretschmer (60) spricht in seinem Podcast “feinstoff” mit seinen Gästen über persönliche Geschichten. © Marcus Brandt/dpa

Am Ende der Folge stellte Guido wie immer die Frage: “Make a wish?” – Torsten wünschte sich “mehr Wertschätzung im Kleinen”. Es klang, als wolle er die Menschen daran erinnern, die Nähe zu zeigen, die er selbst nie erfahren hatte.

Hinter dem Lächeln von Torsten Sträter verbirgt sich ein Schmerz, den kaum jemand kennt: Wie der Comedian mit einer Familiengeschichte voller Schweigen, Verlust und verpasster Umarmungen lebt – und warum der Satz “Bei uns wurde immer nur fast geweint” mehr über ihn verrät, als er je öffentlich zugeben wollte.

Torsten Sträter – der Mann mit der Mütze, der trockenen Stimme und dem feinen Sinn für Humor. Millionen lachen über seine Auftritte, seine Wortspiele, seine absurden Geschichten über das Leben. Doch hinter dieser ruhigen, ironischen Fassade verbirgt sich eine tief verwurzelte Melancholie. Eine, die aus seiner Kindheit stammt, aus einem Zuhause, in dem Gefühle selten ausgesprochen und Tränen nie wirklich zugelassen wurden.

„Bei uns wurde immer nur fast geweint“, sagte Sträter in einem seltenen Interview, das viele Fans zutiefst bewegte. Dieser Satz, scheinbar schlicht, ist ein Schlüssel zu seinem gesamten Werk. Denn wer genau hinhört, merkt: In seinen Texten schwingt immer eine leise Traurigkeit mit – ein Humor, der heilt, weil er aus Schmerz geboren wurde.

Torsten wuchs in Dortmund auf, in einem Umfeld, das von Härte und Zurückhaltung geprägt war. Sein Vater, ein schweigsamer Mann, arbeitete viel und sprach wenig. Seine Mutter, die ihm Geschichten vorlas, war der emotionale Pol der Familie – doch selbst sie unterdrückte ihre Tränen, wenn das Leben sie überforderte. „Ich erinnere mich an Abende, an denen meine Mutter am Fenster stand und auf den Regen schaute. Man wusste, dass sie traurig war, aber sie hat nie geweint. Nie“, erzählte Sträter.

Diese emotionale Enge formte ihn. Statt über Gefühle zu reden, lernte er, sie zu übersetzen – in Worte, in Ironie, in Poesie. Schon als Teenager schrieb er Gedichte. Später wurden daraus Kurzgeschichten, dann Kabaretttexte. Humor war für ihn kein Schutzschild gegen die Welt, sondern ein Weg, sie zu verstehen.

Doch es gab Momente, in denen auch dieser Humor nicht mehr trug. Besonders nach dem Tod seines Vaters, über den Sträter nur selten spricht. „Wir haben nie gesagt, dass wir uns lieben“, gestand er einmal leise. „Und als ich es endlich sagen wollte, war es zu spät.“ Ein Satz, der bei vielen Zuschauern hängen blieb, weil er so ehrlich und so schmerzhaft menschlich ist.

In seinen Bühnenprogrammen macht Sträter oft Scherze über Depressionen, Schlaflosigkeit und das Scheitern – Themen, die er selbst nur zu gut kennt. Hinter der coolen Distanz steckt jemand, der lange mit sich selbst gekämpft hat. „Ich habe gelernt, dass man nicht erst zusammenbrechen muss, um sich Hilfe zu holen“, sagte er in einem Gespräch über mentale Gesundheit. Seit Jahren engagiert er sich dafür, dass Männer offener über psychische Belastung sprechen.

Diese Haltung macht ihn zu mehr als nur einem Komiker – sie macht ihn zu einer Stimme für all jene, die nicht gelernt haben zu weinen. Denn was Sträter sagt, trifft einen Nerv: In vielen Familien, besonders in der Nachkriegsgeneration, galt Trauer als Schwäche. Männer weinten nicht. Frauen hielten durch. Kinder sahen und schwiegen. Und so wuchs eine ganze Generation heran, die Gefühle nur andeutete – „fast weinte“, aber nie wirklich losließ.

„Ich wollte irgendwann diesen Kreis durchbrechen“, sagt Sträter heute. „Ich wollte, dass mein Sohn weiß, dass Weinen erlaubt ist.“ Und tatsächlich – wer ihn bei Lesungen erlebt, spürt, dass sein Humor längst mehr ist als Unterhaltung. Er ist ein Ventil, eine Einladung zum Fühlen.

Viele Fans berichten, dass sie nach seinen Auftritten nicht nur gelacht, sondern auch über ihr eigenes Leben nachgedacht haben. Eine Zuschauerin schrieb einmal: „Torsten Sträter hat mich zum ersten Mal über meinen Vater weinen lassen – und gleichzeitig zum Lachen gebracht. Das kann nur er.“

Und vielleicht ist das Sträters größtes Talent: Er bringt Menschen dazu, sich zu öffnen, ohne dass sie es merken. Seine Geschichten handeln von der Einsamkeit, die in Wohnzimmern sitzt, von Vätern, die schweigen, von Söhnen, die zu spät verstehen – und doch nie aufhören zu hoffen.

Wenn man ihn heute fragt, ob er Frieden mit seiner Vergangenheit geschlossen hat, antwortet er: „Frieden? Vielleicht. Aber die Traurigkeit bleibt. Sie gehört zu mir wie der Hut auf meinem Kopf.“

Torsten Sträters Lebensgeschichte ist kein Drama im klassischen Sinn. Es ist die stille Tragödie eines Mannes, der gelernt hat, mit gebrochenem Herzen zu lächeln – und anderen beizubringen, dass Lachen und Weinen manchmal ein und dasselbe sind.

Und so bleibt dieser eine Satz wie ein Echo seines Lebens:

„Bei uns wurde immer nur fast geweint.“

Doch durch ihn haben viele andere endlich gelernt, es wirklich zu tun.