Die Last der späten Ehre: Wie ein Sandsteinblock den langwierigen Streit um Helmut Kohls Grab beenden soll

Es war ein Anblick, der über einen langen Zeitraum hinweg für stille Empörung und laute Kritik sorgte: Im Adenauerpark in Speyer, der letzten Ruhestätte von Dr. Helmut Kohl, dem Kanzler der Einheit und Ehrenbürger Europas, stand viele Jahre lang nur ein schlichtes, vom Wetter gezeichnetes Holzkreuz. Ein würdeloser Zustand, fanden viele – allen voran die Söhne des verstorbenen Politikers. Nun, endlich, ist das Drama beendet. Nach Ablauf dieser langen Wartezeit wurde ein mächtiger, rund zweieinhalb Meter hoher Gedenkstein enthüllt. Die Frage, die Deutschland und die zerrissene Familie Kohl nun bewegt, lautet: Kehrt jetzt endlich Frieden ein?

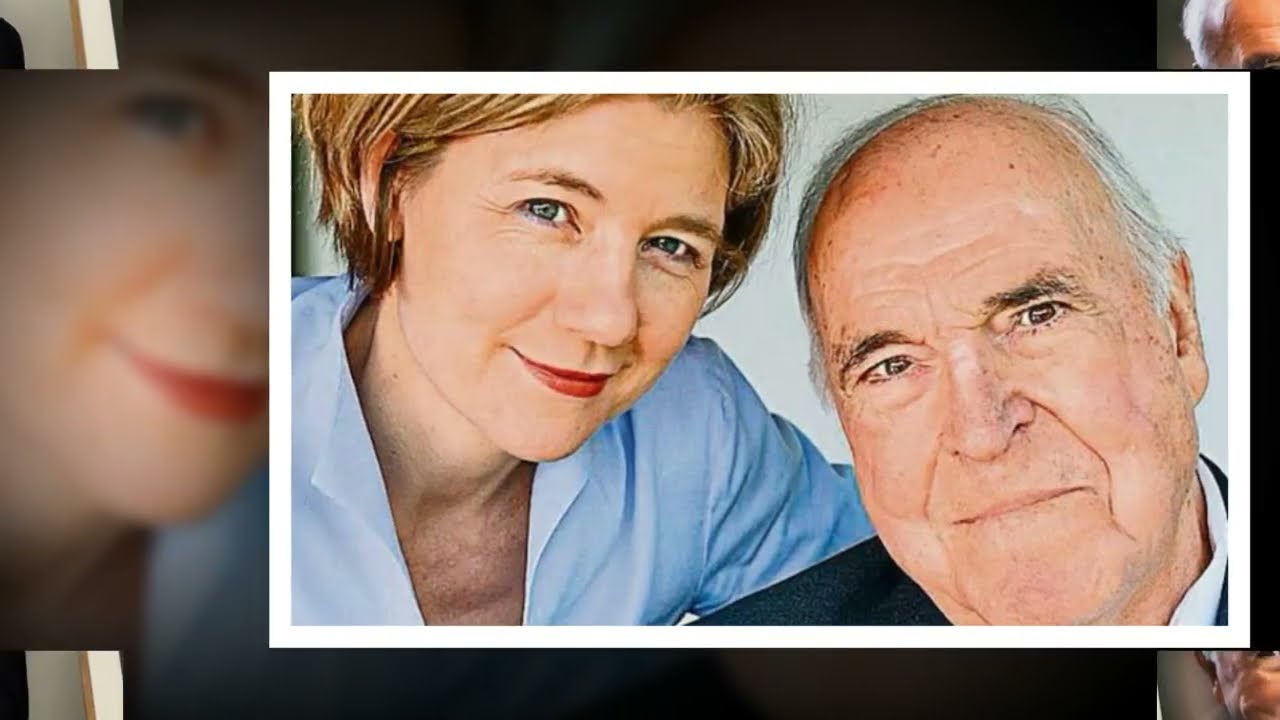

Die Verzögerung war nicht nur ein ästhetisches Ärgernis, sondern ein tiefer, öffentlicher Konflikt, der die fortwährenden Spannungen innerhalb der Familie Kohl symbolisierte. Helmut Kohl, ein politisches Schwergewicht von Weltrang, dessen Name untrennbar mit der deutschen Wiedervereinigung verbunden ist, ruhte unter einem Provisorium, das dem monumentalen Charakter seines Lebenswerks in keiner Weise gerecht wurde. Dort, wo man eine steinerne, stolze Erinnerung an einen Staatsmann erwarten würde, herrschte eine Atmosphäre der Vernachlässigung, die Helmuts Sohn Walter als „unmöglich“ und „ungepflegt“ bezeichnete. Seine Kritik war dabei mehr als nur eine Klage über den Zustand eines Grabes; es war ein Pfeilschuss gegen Witwe Maike Kohl-Richter, die für die Gestaltung der Ruhestätte zuständig ist.

Der „Stress“, den das Grab „seit Jahren“ verursachte, war eine Chronik des Scheiterns und der Misskommunikation. Walter Kohl schilderte eine Szenerie, die den Mythos vom großen Staatsmann in der letzten Ruhe schmerzhaft konterkarierte: Statt eines Grabsteins gab es einen Zaun, eine Überwachungskamera und das schäbige Holzkreuz. Sein Vater, so die emotionale Schlussfolgerung, „wäre entsetzt gewesen“. Selbst bei einer damaligen Neugestaltung des Areals wich das schmucklose, verwitterte Kreuz nicht. Die Öffentlichkeit und die Familie sahen in diesem Zustand eine tiefe Beleidigung der historischen Figur Kohl und eine Demütigung der Trauerkultur.

Für Maike Kohl-Richter, die Helmut Kohls letzte Liebe war und nun die Verantwortung für sein Andenken trägt, war der lange Weg zur Aufstellung des Gedenksteins jedoch kein Ausdruck von Desinteresse, sondern eine bewusste Entscheidung, die aus mehreren Gründen Zeit brauchte. Sie zeigt sich mit dem nun errichteten Ergebnis zufrieden und verteidigte ihre anfängliche Gestaltung. Im Zentrum ihrer Überlegungen stand von Anfang an der Anspruch, dass das Grab letztlich „Denkmal Charakter haben muss“.

Die Witwe erklärte beinahe versöhnlich, dass sie sich aus persönlichen Gründen die Zeit für die konkrete Gestaltung genommen hatte, da es ihr wichtig war, „noch eine Weile ein bepflanzbares Grab zu haben“. Diese Aussage beleuchtet einen tiefen menschlichen Wunsch nach einem persönlich gestaltbaren Ort der Trauer, der jedoch im Falle eines ehemaligen Kanzlers mit den nationalen Erwartungen an ein Staatsgrab kollidierte. Sie trägt nun die vollen Kosten für Umbau und Pflege, ein Umstand, der ihre tiefe Verbundenheit und Verantwortung unterstreicht. Dennoch konnte diese Begründung die lange Wartezeit und die Kritik an der Übergangslösung nicht mildern. Für die Söhne und weite Teile der CDU-Basis war die Dauer des Provisoriums ein Zeichen, das über die bloße Grabpflege hinausging und die anhaltende Entfremdung zwischen Maike Kohl-Richter und dem Rest der Familie öffentlich manifestierte.

Der neue Gedenkstein, ein mächtiger Block aus Sandstein mit stolzer Aufschrift, ist nun mehr als nur ein Grabstein; er ist ein symbolischer Schlusspunkt unter einem langen, schmerzhaften Kapitel. Er ragt rund zweieinhalb Meter hoch in den Himmel von Speyer und trägt die Inschrift, die Helmut Kohl als Kanzler der Einheit und Ehrenbürger Europas würdigt. Seine Materialität und Größe erfüllen nun den von der Witwe selbst formulierten Anspruch des „Denkmal Charakters“. Das schäbige Holzkreuz ist einem permanenten, ehrenvollen Zeichen gewichen.

Die Debatte um das Grab des Altkanzlers warf auch ein Schlaglicht auf die deutsche Erinnerungskultur und die Frage, wem die Toten gehören. Ist es die Familie, die das Recht auf private Trauer und Gestaltung hat, oder ist es die Nation, die einen ihrer wichtigsten Staatsmänner ehren und ein angemessenes Denkmal setzen muss? Im Falle Kohls, der eine sehr bewusste Entscheidung traf, in Speyer an der Seite seiner Heimat zu ruhen – und nicht in einem Berliner Staatsgrab – verschärfte sich dieser Zwiespalt. Die damalige Auseinandersetzung zeigte, wie schwierig es ist, die privaten Wünsche der Witwe mit den historischen und öffentlichen Erwartungen an ein nationales Symbol in Einklang zu bringen.

Die Errichtung des Gedenksteins sendet nun ein Signal der späten Gerechtigkeit und der erhofften Versöhnung. Maike Kohl-Richter klingt in ihren Erklärungen „beinahe versöhnlich“, ein Ton, den man in den vergangenen Jahren selten hörte. Die Familie und die Öffentlichkeit können nun einen Ort aufsuchen, der die Würde Helmut Kohls widerspiegelt. Die Hoffnung ist, dass, „wenn der neue Sandstein jetzt keinen neuen Streit ins Rollen bringt“, der Altkanzler im Adnauerpark endlich in Würde ruhen kann.

Der steinerne Koloss steht als stummes Zeugnis dafür, dass die Gestaltung des Andenkens an große Persönlichkeiten oft ein komplexes und konfliktreiches Unterfangen ist. Es hat eine lange Zeitspanne gedauert, bis der Kanzler, der Deutschland vereinte, selbst einen würdevollen, dauerhaften Ort der Ruhe fand. Mit diesem Monument ist nicht nur ein Grabstein gesetzt, sondern auch ein Schlussstrich unter ein familiäres und nationales Trauerspiel. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Akt der späten Ehre die Wunden heilen lässt und der Fokus der Nation nun von der Kontroverse um die Ruhestätte wieder auf das beeindruckende Vermächtnis des Staatsmannes Helmut Kohl gelenkt wird. Die Würde ist wiederhergestellt; möge nun auch der Frieden einkehren.