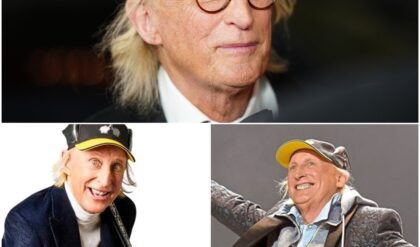

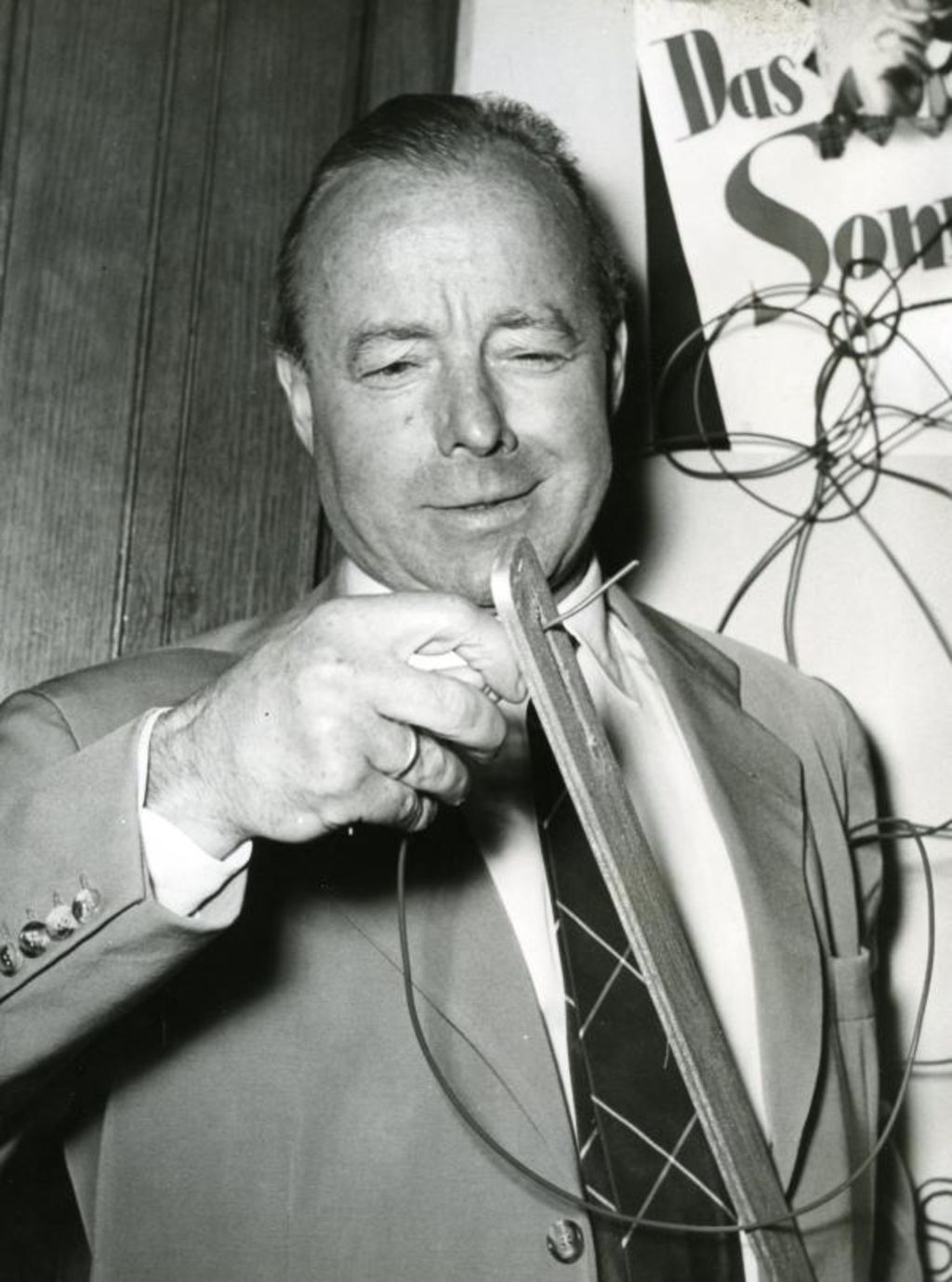

Für Generationen von Deutschen war er das Gesicht des Trostes. Heinz Rühmann war nicht einfach nur ein Schauspieler; er war ein Symbol für Wärme, für Witz und für einen unzerstörbaren Lebensmut. In den dunkelsten Kapiteln der deutschen Geschichte, als das Lachen ein seltener Luxus schien, brachte er es in die Kinosäle zurück. Sein verschmitztes Lächeln, seine gutmütige Art – sie brannten sich tief in das kollektive Gedächtnis einer Nation ein.

Doch hinter dieser makellosen Fassade des “kleinen Mannes von nebenan”, der jede Krise mit einem Achselzucken und einem Lächeln meisterte, verbarg sich eine Geschichte, die das Publikum nie erfuhr. Es war eine Geschichte von tiefer Trauer, von lähmender Angst und einer Schuld, die schwerer wog als alle seine zahlreichen Auszeichnungen. In seinen letzten Lebensjahren, als das Rampenlicht längst erloschen war, trug Heinz Rühmann ein Geheimnis mit sich, das er jahrzehntelang verschwiegen hatte. Erst kurz bevor er für immer die Augen schloss, fand er die Kraft, alles zu enthüllen.

Es war eine Beichte, die das Bild des Nationalhelden erschütterte und den Menschen hinter der Legende zeigte: einen Mann, der zutiefst menschlich war, gezeichnet von den Wunden seiner Vergangenheit.

Um den Mann zu verstehen, der er am Ende seines Lebens war, muss man an den Anfang zurückkehren. Geboren 1902 in der pulsierenden, aber staubigen Industriestadt Essen, war sein Start ins Leben alles andere als komisch. Sein Vater, ein ehrgeiziger, aber glückloser Hotelbesitzer, scheiterte immer wieder. Die Familie war von Schulden geplagt, die ständigen Umzüge und die lauten Streitereien der Eltern warfen einen dunklen Schatten auf die Kindheit des Jungen.

Dann, im Jahr 1913, schlug das Schicksal mit unerbittlicher Härte zu. Nach einer tiefen seelischen Krise nahm sich sein Vater das Leben. Heinz war erst elf Jahre alt. Dieser Tag lehrte ihn auf die brutalste Weise, was Schmerz und Ohnmacht bedeuten. “Ich glaube, die Traurigkeit ist seit jenem Tag mit mir verbunden”, sagte er Jahrzehnte später in einem seltenen, offenen Moment. “Aber ich wollte nicht weinen. Ich wollte andere zum Lachen bringen, damit niemand sich so fühlen muss wie ich damals.”

Das Lachen wurde seine Überlebensstrategie, sein Schutzschild gegen die Armut und die Not, die seine Familie nach dem Tod des Vaters heimsuchte. Während er neben der Schule arbeitete, um seine Mutter zu unterstützen, schmiedete er einen eisernen Willen. Er träumte von der Bühne, einem magischen Ort, an dem er der Realität entfliehen und in andere Leben schlüpfen konnte.

Sein Aufstieg war nicht selbstverständlich. Er war klein, seine Stimme nicht kraftvoll. Für die großen Heldenrollen schien er ungeeignet. Doch genau diese “Normalität”, seine Fähigkeit, den einfachen, manchmal ungeschickten, aber immer aufrichtigen Menschen zu spielen, wurde zu seiner größten Stärke. Er war einer von ihnen. Das Publikum erkannte sich in ihm wieder.

Der Durchbruch kam 1930 mit dem Tonfilm “Die drei von der Tankstelle”. Über Nacht wurde Rühmann zum leuchtenden Stern des deutschen Kinos. Inmitten der Weltwirtschaftskrise verkörperte er Hoffnung und Widerstandsfähigkeit. Es folgten unvergessene Klassiker. Als “Der Mustergatte” oder in “Der Mann, der seinen Mörder sucht” perfektionierte er seine Rolle. Und dann, 1944, mitten im Krieg, kam “Die Feuerzangenbohle”. Seine Darstellung des Schriftstellers Hans Pfeiffer, der als Schüler die “Penne” aufmischt, machte ihn unsterblich. Der Film wurde zum Kulturgut, eine nostalgische Flucht aus einer zerbombten Realität.

Doch genau in dieser Zeit seines größten Triumphs begann das Kapitel, das zu seinem größten Geheimnis werden sollte.

Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen, wurde die Filmindustrie schnell zu einem Propagandainstrument von Joseph Goebbels. Jüdische Künstler, Regisseure und Kollegen, mit denen Rühmann seine Karriere begonnen hatte, wurden mit Berufsverboten belegt, verhaftet oder ins Exil gezwungen.

Und Heinz Rühmann? Er wählte das Schweigen und arbeitete weiter.

Er engagierte sich nicht politisch, aber er widersetzte sich auch nicht offen. Er drehte weiterhin Komödien, Filme, die Trost spenden sollten, während die Welt um ihn herum in Flammen aufging. Seine Rechtfertigung, die er sich selbst und später anderen gab, war, dass er den Menschen inmitten der Dunkelheit ein wenig Freude bewahren wollte.

Doch diese Neutralität hatte einen furchtbaren Preis. Während seine Freunde und Kollegen verschwanden, schwieg er. Es war ein Schweigen, das ihn den Rest seines Lebens verfolgen würde. Die Frage, die ihn quälte und die Kritiker nach 1945 laut stellten, war: “War Schweigen nicht auch Mittäterschaft?”

Nach dem Krieg geschah etwas Bemerkenswertes. Während viele Künstler, die im Dritten Reich gearbeitet hatten, geächtet wurden, wurde Rühmann vom Publikum fast sofort verziehen. Vielleicht, weil seine Kunst nie zur Hasspropaganda verkam. Er wurde sogar noch beliebter, der “Mann, der uns das Lachen zurückgab”. 1956 feierte er mit “Der Hauptmann von Köpenik” einen seiner größten Erfolge – eine brillante Satire auf blinden Gehorsam und Autoritätshörigkeit, fast so, als wolle er der Gesellschaft den Spiegel vorhalten, der er selbst nicht gewesen war.

Er wurde mit Ehrungen überhäuft, vom Bambi bis zum Bundesverdienstkreuz. Er war die moralische Instanz, der gütige Großvater der Nation.

Doch privat wurde der Mann, der Millionen zum Lachen brachte, immer schweigsamer. Enge Freunde berichteten, dass er sich nach dem Jubel des Publikums oft allein in seine Garderobe zurückzog, gezeichnet von einer tiefen Traurigkeit. “Ich kann tausend Menschen zum Lachen bringen”, vertraute er einmal jemandem an, “aber manchmal wünsche ich mir nur einen, der mich versteht.”

Die Schuld nagte an ihm. In einem Brief an einen alten Freund, einen Drehbuchautor, der ins Exil geflohen war, schrieb er die erschütternden Zeilen: “Ich bin geblieben, während Sie gegangen sind. Wir beide haben einen Teil unserer Seele verloren. Ich frage mich, ob mein Lachen jemanden retten konnte oder ob es nur ein Weg war, die Wahrheit zu vergessen, dass ich mich nicht getraut habe zu sprechen.” Er litt unter Albträumen, in denen das lachende Publikum sich in die Gesichter der Freunde verwandelte, die im Krieg verschwunden waren und ihn stumm ansahen.

Anfang der 1990er Jahre ließ seine Gesundheit nach. Er zog sich auf sein Anwesen in Bayern zurück. 1994, mit über 90 Jahren und dem Tode nah, bat er einen befreundeten Journalisten, Peter Witte, zu sich. Was folgte, war keine Rechtfertigung, sondern eine Beichte.

Mit schwacher, aber klarer Stimme enthüllte er das, was er “das größte Geheimnis meines Lebens” nannte.

“Mein ganzes Leben lang habe ich Lachen gebracht”, sagte Rühmann. “Aber ich weiß, ich weiß, dass manches Lachen mit meinem Schweigen erkauft wurde. Ich habe nicht gesprochen, als ich hätte sprechen sollen. Ich hatte Angst, und diese Angst ist es, die mich ein halbes Jahrhundert lang nicht ruhig schlafen ließ.”

Auf die Frage, ob er es bereue, lächelte er schwach jenes Lächeln, das Deutschland so geliebt hatte. “Bereuen? Ja, sicher. Aber ich weiß auch, dass wenn ich nicht weitergelebt hätte, wenn ich aufgegeben hätte, ich vielleicht die Dunkelheit hätte siegen lassen. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein schwacher Mensch, der auf seine kleine Weise versucht hat, das Richtige zu tun.”

Dieses späte Geständnis, veröffentlicht nach seinem Tod, bewegte ganz Deutschland. Es zeigte keinen fehlerlosen Helden, sondern einen Menschen voller Widersprüche, gezeichnet von einer sehr menschlichen Angst. Es war nicht das Verbrechen eines Täters, sondern das Versäumnis eines Mannes, der nicht stark genug gewesen war, das Richtige zu schützen.

Heinz Rühmann starb am 3. Oktober 1994. Nach seinem Tod fand man in seinem Arbeitszimmer ein altes Foto, das ihn mit Schauspielkollegen aus seinen Anfängen zeigte – viele von ihnen jüdische Künstler, die verbannt worden waren. Auf die Rückseite hatte er mit zittriger Handschrift geschrieben: “Ich habe euch nie vergessen. Vergebt mir.”

Sein Vermächtnis ist komplexer als das eines reinen Komikers. Er war ein Zeugnis dafür, dass Lachen und Weinen untrennbar miteinander verbunden sind. In seinen letzten Tagebucheinträgen fand sich die vielleicht wichtigste Botschaft seines Lebens: “Ich möchte nicht, dass sich jemand an mich als perfekten Menschen erinnert. Erinnert euch an mich als jemanden, der versucht hat, ehrlich zu lachen – auch wenn es oft nur dazu diente, die Tränen zu verbergen.”

Heinz Rühmanns größtes Geheimnis war nicht sein Schweigen, sondern die lebenslange Sühne dafür. Er hat uns gelehrt, dass nicht Perfektion den Menschen ausmacht, sondern die Ehrlichkeit, mit der er seinen eigenen Fehlern begegnet.