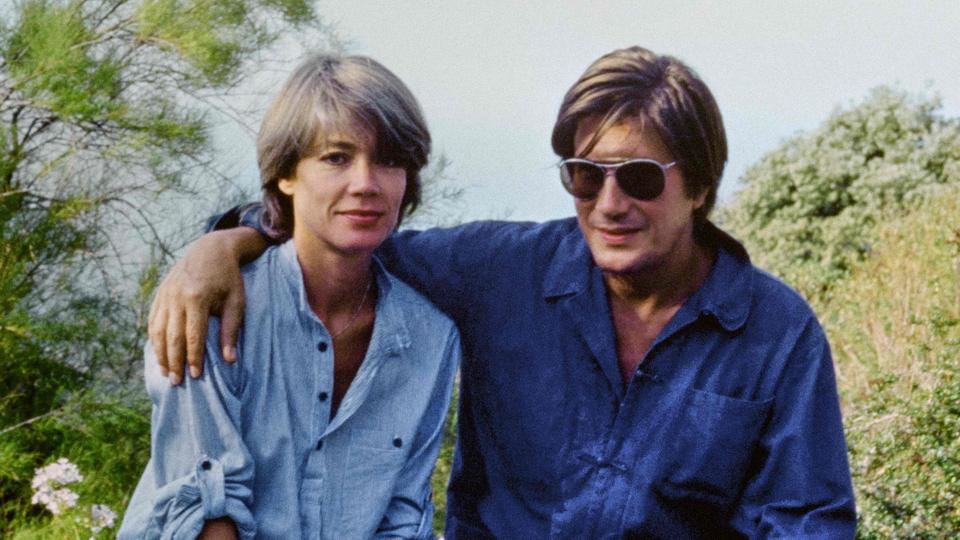

Die Welt der französischen Musik hält den Atem an. Françoise Hardy, die zeitlose Ikone der Melancholie, die Stimme einer ganzen Generation, ist im Alter von 80 Jahren von uns gegangen. Doch ihr Tod am 11. Juni 2025 reißt nicht nur eine Lücke in das kulturelle Erbe Frankreichs, er wirft auch ein neues, schmerzhaftes Licht auf ein Leben, das im Stillen von einem einzigen, verzehrenden Gefühl dominiert wurde. Wenige Monate vor ihrem Abschied legte Hardy ein Geständnis ab, das die glamouröse Fassade ihrer jahrzehntelangen Beziehung zu Jacques Dutronc – dem Vater ihres Sohnes und dem Mann ihres Lebens – endgültig zerspringen lässt. Es ist das Zeugnis einer unerschütterlichen Liebe, die trotz Trennung, Verrat und Demütigung bis zum letzten Atemzug brannte. Es ist das, was manche als das “schreckliche Geheimnis” ihres Lebens bezeichnen: die bedingungslose Kapitulation ihres Herzens.

Um diese Enthüllung zu verstehen, muss man zurückblicken in das Paris der frühen 1960er Jahre. Eine junge, fast schüchtern wirkende Frau mit langen braunen Haaren und einem Blick, der die ganze Melancholie der Welt zu tragen schien, betrat die Bühne. Mit “Tous les garçons et les filles” traf die 18-jährige Françoise 1962 den Nerv der Zeit. Ihr Lied über die Einsamkeit inmitten tanzender Paare wurde zur Hymne einer Jugend auf der Suche nach Authentizität. Hardy war anders. Während die Yéyé-Welle Frankreich mit sorgloser Energie überrollte, bot sie introspektive, sanfte Töne.

Sie wurde über Nacht zum Star, zur Modeikone. Ihr androgyner Stil, die figurbetonten Pullover und A-Linien-Röcke machten sie zur Muse von Designern und Fotografen. Sie war auf den Titelseiten von “Vogue”, sie inspirierte Bob Dylan und Mick Jagger. Doch hinter diesem Bild des perfekten, unangepassten Idols verbarg sich eine zutiefst zurückhaltende Seele. Der Ruhm, so gestand sie oft, war ihr fast unangenehm. Sie zog die Einsamkeit ihrer Pariser Wohnung den lauten Gesellschaftsabenden vor. Diese innere Zerrissenheit zwischen öffentlicher Figur und privatem Wesen sollte den Grundstein für das Drama ihres Lebens legen.

1967 trat der Mann in ihr Leben, der dieses Drama definieren sollte: Jacques Dutronc. Er war alles, was sie nicht war. Laut, charismatisch, provokativ und von einer fast arroganten Lässigkeit. Während sie über die Zerbrechlichkeit der Liebe sang, spottete er in seinen Liedern (“Et moi, et moi, et moi”) über die Eitelkeiten der Welt. Es war das Zusammentreffen von Feuer und Wasser, eine Faszination des Gegensätzlichen, die im kreativen Rausch der späten 60er Jahre in eine leidenschaftliche, aber von Anfang an toxische Beziehung mündete.

Die Medien stilisierten sie zum Traumpaar der französischen Musikszene. Doch die Realität sah anders aus. Dutronc, der unwiderstehliche Charmeur, war ein Mann, der sich nicht binden ließ. Françoise, bereits tief verliebt, wurde durch ihre nachdenkliche, fast unterwürfige Art zur idealen Projektionsfläche für seine Freiheitsliebe, die oft rücksichtslose Züge trug. “Jacques ist sowohl mein Glück als auch mein Schmerz”, vertraute sie einst einer Freundin an. Es wurde zum Leitmotiv ihrer gemeinsamen Geschichte.

Die Geburt ihres Sohnes Thomas im Jahr 1973 hätte ein Anker sein können, doch sie wurde für Françoise zu einer weiteren Herausforderung. Dutronc war oft abwesend, auf Tourneen oder in den Armen anderer Frauen, und überließ ihr die Verantwortung. Sie nahm es hin. Ihre Liebe zu ihm, so erklärte sie schon damals mit einer Aufrichtigkeit, die fast schmerzte, sei unkonventionell, aber es sei die Liebe ihres Lebens.

1981 heirateten sie. Doch die Ehe war weniger ein Bund als ein Symbol, das Dutroncs Lebenswandel nicht im Geringsten änderte. Die 1970er und 80er Jahre waren geprägt von seinen zahlreichen, oft öffentlich bekannten Affären. Françoise Hardy blieb. Sie ertrug den Betrug, die Demütigungen, die Trennungen auf Zeit und die schmerzhaften Wiedervereinigungen. Sie blieb, überzeugt davon, dass ihre Liebe, ihre unerschütterliche Bindung, all diese Wunden überwinden könnte.

Während Jacques seine Karriere als sorgloser Bonvivant weiterführte, fand Françoise ein Ventil für ihren Schmerz: ihre Musik. In dieser Zeit entstanden ihre ergreifendsten und tiefgründigsten Werke. Lieder wie “Message Personnel” wurden zu universellen Zeugnissen einer verletzten Seele. Das Schreiben, so sagte sie, sei ihre Therapie, eine Möglichkeit, die widersprüchlichen Gefühle zu verarbeiten – die unendliche Liebe und den unendlichen Schmerz, den der geliebte Mensch ihr zufügte. Ihre Lieder wurden zu einem intimen Dialog mit Millionen von Zuhörern, die sich in ihrer verletzlichen Ehrlichkeit wiederfanden. Sie verwandelte ihr privates Leid in große, universelle Kunst.

Auch Dutronc zollte ihr auf seine Weise Respekt. In seltenen Interviews lobte er ihre Stärke und ihr Talent, nur um im selben Atemzug einzugestehen, dass er ihrer Liebe “nie gerecht geworden” sei. Eine kalte Anerkennung der Fakten, die die Tiefe ihrer Verbindung und gleichzeitig die Unmöglichkeit einer erfüllten Partnerschaft aufzeigte.

Ab 2004 trat ein neuer, unerbittlicher Feind in ihr Leben: das Lymphom. Der jahrzehntelange Kampf gegen den Krebs zeichnete sie körperlich, doch er schärfte auch ihren Geist. Ihre späten Alben, wie “L’Amour fou” (Die verrückte Liebe), sind Meditationen über Sterblichkeit, Einsamkeit und die Suche nach dem Absoluten. Ihre Stimme, nun brüchiger, gewann an emotionaler Dringlichkeit. Gleichzeitig fand sie eine neue öffentliche Stimme. Hardy wurde zu einer vehementen Verfechterin der Sterbehilfe in Frankreich, ein mutiger Schritt in einem Land, in dem das Thema tabuisiert war. Sie sprach offen über ihr Leiden, ihre Angst vor dem Ende und ihr Recht auf ein würdevolles Sterben. Sie zeigte eine neue Form der Stärke, die nicht mehr nur im Ertragen lag, sondern im aktiven Kampf für Selbstbestimmung.

In diesen schweren Jahren wurde ihr Sohn Thomas, selbst ein erfolgreicher Musiker, zu ihrem Fels in der Brandung. Er wurde zur Brücke zwischen den Eltern, die längst getrennt lebten, aber nie wirklich voneinander loskamen. Und Jacques? Er blieb präsent, eine distanzierte, aber konstante Figur in ihrem Leben. Sie habe gelernt, ihn so zu akzeptieren, wie er ist, mit all seinen Fehlern. Eine Lektion, die sie ein Leben voller Schmerz gekostet hatte.

Und dann kam dieses letzte, denkwürdige Geständnis. Wenige Monate vor ihrem Tod, gezeichnet von der Krankheit, aber von einer bewegenden Gelassenheit, fasste sie das Paradox ihres Lebens in einem einzigen Satz zusammen: “Ich habe Jacques Dutronc immer geliebt, auch wenn er mich verlassen hat.”

Diese Worte, so schlicht und doch so unendlich schwer, sind ihr wahres Testament. Es ist kein Schrei der Anklage, sondern das endgültige Bekenntnis zu einer Liebe, die jede Prüfung – Verrat, Trennung, Krankheit und die Zeit selbst – überstanden hat. Es ist die Enthüllung, dass ihr Herz, trotz allem, was er ihr angetan hatte, bis zum Schluss nur ihm gehörte. Dieses “Geheimnis” ist keine verborgene Tat, sondern die schockierende Tiefe einer lebenslangen emotionalen Abhängigkeit, die sie gleichzeitig zu der Künstlerin machte, die wir bewundern, und zu der Frau, die im Stillen litt.

François Hardys Vermächtnis ist immens. Sie hinterlässt zeitlose Melodien, einen Stil, der Generationen prägte, und einen Sohn, der ihr musikalisches und emotionales Erbe weiterträgt. Doch sie hinterlässt auch diese Geschichte. Eine Geschichte über die zerstörerische und zugleich unzerstörbare Kraft der Liebe. Sie hat ihren Schmerz in universelle Schönheit verwandelt. Ihr Leben stellt uns die ewige Frage: Was bedeutet es wirklich zu lieben? Und wie viel Schmerz kann ein Herz ertragen, bevor es bricht – oder bevor es sich entscheidet, einfach weiterzulieben, gegen jede Vernunft?