Es ist eine seltsame Ironie, wie der Ort des Lachens zu einem Hort der Stille werden kann. Louis de Funès, der Mann mit den blitzschnellen, neurotischen Bewegungen, der einst ganz Frankreich vor Freude zum Beben brachte und dessen Grimassen das kollektive Gedächtnis einer ganzen Nation prägten, verbrachte seine letzten Jahre hinter den hohen Steinmauern eines Anwesens, das heute fast vergessen ist. Das Château de Clermont an der Loire sollte sein Zufluchtsort sein, ein Rückzugsort vom unerbittlichen Ruhm. Stattdessen wurde es zum Schauplatz seines stillen Abschieds und enthüllte ein Vermächtnis voller Widersprüche, das bis heute nachhallt.

Der Komiker, der so reich an öffentlicher Zuneigung war, starb als gebrochener Mann, dessen finanzielle Hinterlassenschaft fast null betrug und dessen Privatleben von Geheimnissen und Schuld zerfressen war. Die Geschichte des Château de Clermont ist daher mehr als nur die einer Immobilie; sie ist die melancholische Erzählung über den Preis des Ruhms und die vergrabenen Wahrheiten hinter einer der strahlendsten Legenden Frankreichs.

Vom schüchternen Kind zum neurotischen Giganten

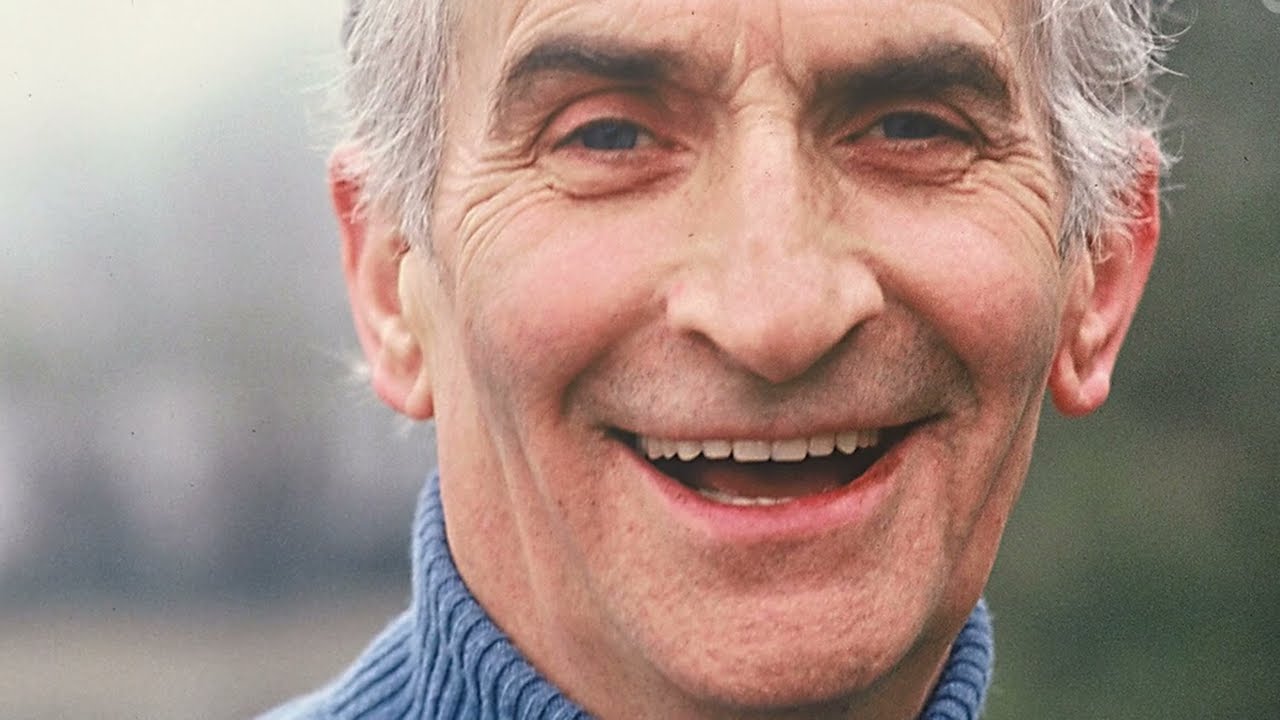

Louis Germain David de Funès de Galarza, geboren am 31. Juli 1914, war nicht zum Star geboren. Er wuchs als Sohn spanischer Einwanderer in bescheidenen Verhältnissen in einem Pariser Vorort auf, schüchtern, schwächlich und oft verspottet. Diese frühen Unsicherheiten formten jedoch die explosive körperliche Ausdruckskraft, die später sein Markenzeichen werden sollte.

Im Gegensatz zu vielen Leinwandgrößen musste de Funès auf seinen Durchbruch warten. Während des Zweiten Weltkriegs, als untauglich für den Kampf befunden, hielt er sich in verrauchten Pariser Bars als Pianist über Wasser. Er hatte eine erstaunliche Gabe zur Imitation, doch Ruhm und Geld waren fern. Erst eine zufällige Begegnung im Jahr 1945 führte ihn zum Film. Es folgten fast zwei Jahrzehnte als Nebendarsteller – Kellner, Ladenbesitzer, stets in kleinen Rollen, in denen er jedoch oft die Hauptdarsteller in den Schatten stellte.

Die Kritiker hielten ihn für zu vulgär, zu nervös, zu volksnah. Doch das Publikum erkannte in ihm etwas Echtes. Anfang der 1960er Jahre war Frankreich bereit für ihn. Mit Filmen wie Pouic-Pouic (1963) und dem unaufhaltsamen Erfolg von Le Gendarme de Saint-Tropez (1964) wurde er zum Kassenschlager. Innerhalb von nur sechs Monaten drehte er drei Blockbuster, ein Tempo, das selbst Delon oder Belmondo nicht erreichten. Was de Funès so einzigartig machte, war, dass er nie versuchte, der Held zu sein. Er verkörperte den kleinlichen Chef, den neurotischen Vater, den überheblichen Bürokraten – jene Figuren, die wir hassen, denen wir aber oft auf schmerzliche Weise ähneln. Seine Charaktere waren feige, eifersüchtig und kontrollsüchtig, doch stets durch einen kurzen Moment menschlicher Wärme erlöst. Er wurde zum „Polichinell des modernen Frankreichs“, dem Mann der Widersprüche.

Das Goldene Gefängnis von Clermont

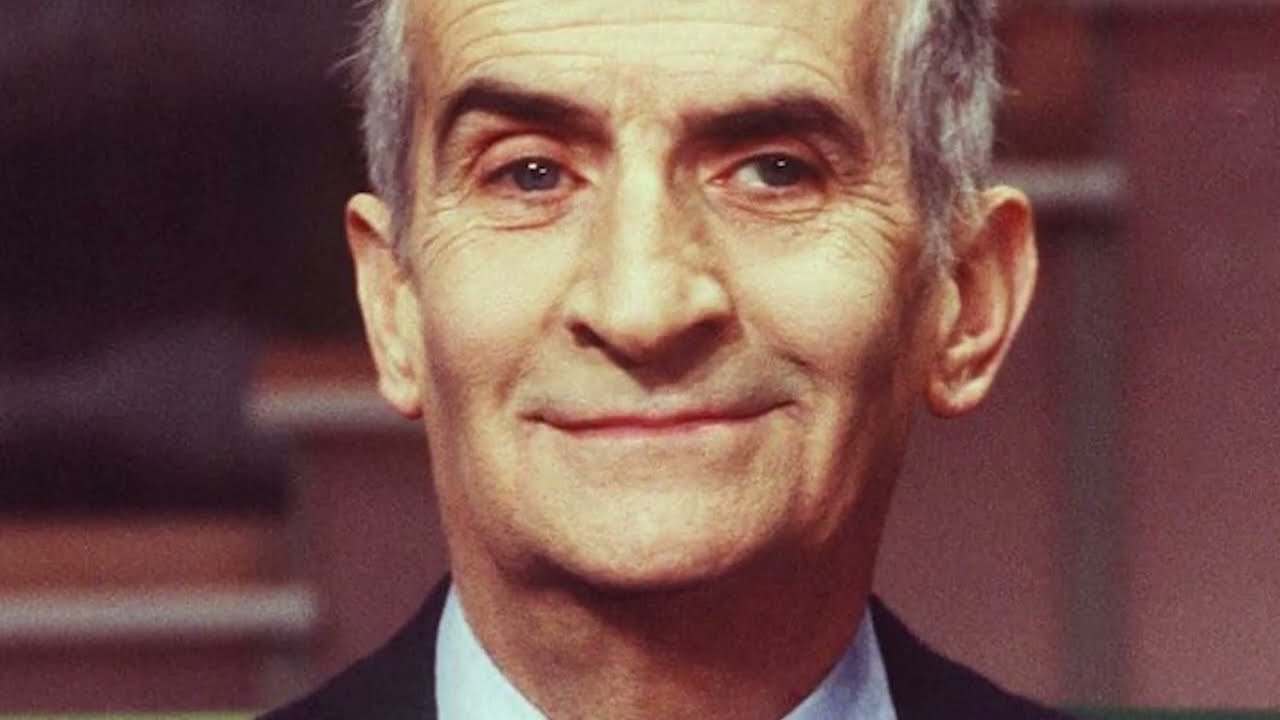

Mitte der 1970er Jahre hatte Louis de Funès alles: Ruhm, Reichtum und vor allem Erschöpfung. Im März 1975 zwangen ihn zwei schwere Herzinfarkte, sein Leben radikal zu überdenken. Für einen von Perfektionismus und Kontrolle besessenen Mann war die ärztliche Anordnung der Ruhe ein grausames Urteil.

Er zog sich dauerhaft auf das Château de Clermont zurück, ein prächtiges Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert in Le Cellier an der Loire, das er Jahre zuvor erworben hatte. Hier, umgeben von 40 Hektar Parkland, Rosen und Weinreben, tauschte der größte Komiker Frankreichs die Bühne gegen den Garten. Stundenlang schnitt er Bäume, pflanzte Tulpen und fütterte Enten. Es war sein Heiligtum, seine Therapie.

Doch selbst in dieser ländlichen Idylle blieb er von den Schatten seines Ruhms verfolgt. Besucher wurden abgewiesen, Journalisten abgelehnt. Er mied die Nachbarn. Nur seine zweite Frau, Jean Barthelemy de Maupassant, und ihre gemeinsamen Söhne durften in seine private Welt vordringen. Jean, willensstark und hochgradig beschützend, regelte jeden Aspekt seines Lebens. Sie bestimmte die Verträge, die Drehbücher, und sogar, welche Schauspielerin seine Filmpartnerin sein durfte – was die wiederholte Besetzung von Claude Gensac als seiner Film-Ehefrau erklärte. Jean war seine unerbittliche Beschützerin und gleichzeitig seine Aufseherin.

Die zwei Söhne und die heimliche Liebe

Hinter den Mauern von Clermont spielte sich ein komplexes emotionales Drama ab, geprägt von Disziplin, Geheimhaltung und Schuld. Louis de Funès führte ein Doppelleben.

Die erste Wahrheit betraf seinen ältesten Sohn, Daniel, aus seiner ersten Ehe mit Germain Caroyer. Lange vor dem Ruhm, als Louis in einer 10-Quadratmeter-Wohnung in Paris ums Überleben kämpfte, wurde Daniel 1937 geboren. Als Louis die Familie für seinen Traum und später für Jean verließ, wurde Daniel stillschweigend aus dem öffentlichen Familienbild gelöscht. Jahre später beschrieb Daniel, wie Louis ihn heimlich besuchte – mit Jazzplatten und Zeichnungen –, nur um schnell wieder zu verschwinden, bevor Jean es bemerken konnte. „Er kam zu mir im Verborgenen“, sagte Daniel. „Ich war ein geheimes Kind.“

Diese Entfremdung hielt bis zum bitteren Ende an. Als Louis de Funès 1983 starb, erfuhr Daniel es nicht von der Familie, sondern aus dem Radio. Er wurde nicht zur Beerdigung eingeladen, nicht im Testament erwähnt. „Er hat mir nichts hinterlassen“, sagte Daniel später verbittert. „Kein Wort, keine Münze, nicht einmal einen Abschied.“

Die zweite Wahrheit war eine geheime Liebe. In den 1970er Jahren lernte Louis de Funès Macha Berenger kennen, eine junge Radiomoderatorin, bekannt für ihre sensible Nachtsendung über Einsamkeit. Ihre Verbindung entwickelte sich zu einer stillen, über ein Jahrzehnt andauernden Affäre. Für den von Angst und Kontrolle lebenden Komiker war Macha Wärme und Zuflucht. Er mietete heimlich eine Hotelsuite in Paris, einen stillen Ort fernab von Kameras und Jeans Aufsicht. Als Jean die Affäre entdeckte, wählte sie das Schweigen, verstärkte aber ihre Kontrollmaßnahmen. Macha zog sich schließlich würdevoll zurück, und die Liebe blieb ungesprochen. Louis de Funès brachte Millionen zum Lachen, doch sein Privatleben bestand aus dem Schweigen von Geheimnissen und einer Liebe, die nie ganz gelebt werden durfte.

Der finanzielle Paradox: Wo das Vermögen verschwand

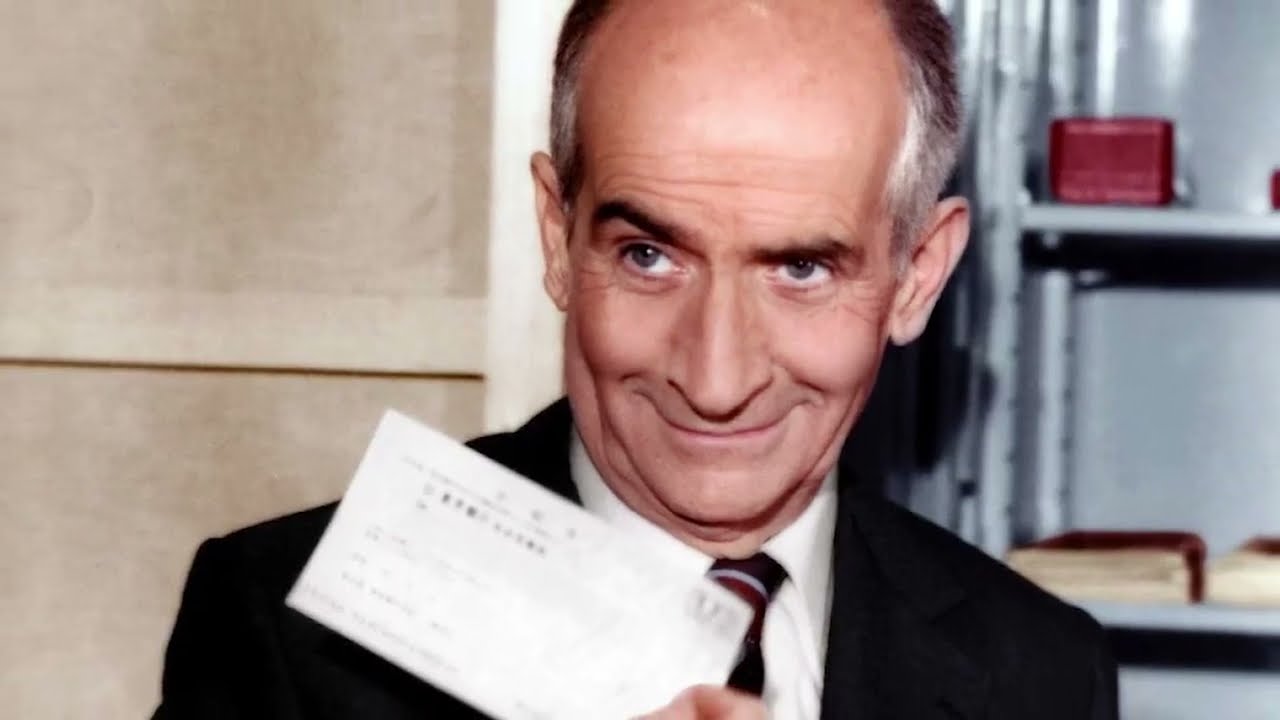

Wenn ein Mann über 120 Millionen Zuschauer in die Kinos lockt, sollte man annehmen, er stirbt als reicher Mann. Doch Louis de Funès’ Tod im Jahr 1983 offenbarte ein Rätsel: Trotz seines beispiellosen Erfolgs hinterließ er kein nennenswertes finanzielles Erbe.

Die Wahrheit liegt in der Art und Weise, wie er seine Karriere führte. Da er in jungen Jahren extreme Armut erlebt hatte, vertraute er der Filmbranche zutiefst nicht – weder Produzenten noch Anwälten. Er war besessen von Kontrolle und Bargeld. Er wollte korrekt bezahlt werden, aber er verlangte stets direkte Bezahlung in Form von festen Gagen anstatt Gewinnbeteiligungen oder Tantiemen.

Diese Entscheidung erwies sich als finanziell verheerend für seine Nachkommen. Während seine Filme, die heute als unvergängliche Klassiker gelten, jedes Jahr aufs Neue dutzende Millionen Euro für die Filmstudios einspielen – Stars wie Jean-Paul Belmondo und seine Erben verdienen weiterhin aus Tantiemen –, erhält die Familie de Funès keinen Cent aus diesen Wiederholungen.

Louis de Funès war zu Lebzeiten nicht arm. Sein Vermögen bestand aus Sachwerten, von denen das Château de Clermont der wertvollste war. Doch die Erhaltung eines 40 Hektar großen Anwesens war für seine Witwe Jean nahezu unmöglich. Nur drei Jahre nach seinem Tod, 1986, sah sich Jean gezwungen, das geliebte Schloss zu verkaufen. Es ging an eine Vereinigung zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Das Haus, das einst vom Lachen widerhallte, gehört der Familie längst nicht mehr.

Das Vermächtnis im Streit

Die Geschichte des Château de Clermont endete nicht mit dem Verkauf. Im Gegenteil, es entwickelte sich zu einem Brennpunkt für Konflikte, die Louis’ brillanten, chaotischen Figuren widerspiegeln. Das prachtvolle Anwesen verlor über die Zeit langsam seine Seele; die Gärten, die Louis selbst pflegte, verwilderten, der Weinberg verstummte.

Der wahre Streit entbrannte im Jahr 2024, als der weitläufige Park rund um das Château, einst Louis’ privatestes Refugium, zum Verkauf angeboten wurde. Die Gerüchte über eine mögliche Privatisierung und die Errichtung eines Luxuswohnprojekts lösten in Le Cellier, der kleinen Gemeinde, Empörung aus. Vereine, die Louis de Funès zu Ehren benannt sind, mobilisierten Tausende von Menschen. Sie protestierten, sammelten Unterschriften und forderten, dass das Land öffentlich zugänglich bleibt. Für sie war es nicht nur ein Park, sondern ein Stück lebendiger Geschichte, die letzte Spur eines Mannes, der Frankreich so viel Freude geschenkt hatte.

Nach langem Kampf griff die regionale Bodenagentur in Zusammenarbeit mit Umweltverbänden ein und kaufte das Gelände zur Bewahrung der Artenvielfalt und des öffentlichen Zugangs. Doch selbst dieser Erfolg führte zu Komplikationen, da der ursprüngliche Käufer die Enteignung vor Gericht anficht. Die Zukunft des Parks bleibt ungeklärt, ein ewiger Streitfall, als weigere sich der Geist des ewigen Perfektionisten, zur Ruhe zu kommen.

Mehr als 40 Jahre nach seinem Tod hallt das Haus, in dem Louis de Funès lebte und starb, noch immer von seinem Geist wider, mal friedlich, mal unruhig. Sein Vermögen mag verschwunden sein und sein Château den Besitzer gewechselt haben. Doch sein größtes Erbe ist unantastbar. Wie Biograf Bertrand Dikl einst sagte: Man kann vier Generationen vor einen Film von Louis de Funès setzen, und sie werden alle gemeinsam lachen. Kein Geld, kein Besitz, sondern die Einheit durch das gemeinsame Lachen von Großeltern und Enkeln – das ist das wahre, unvergängliche Vermächtnis des französischen Comedy-Königs.