Der Schatten von Venedig: Björn Andrésen und das tragische Erbe der vollendeten Schönheit

Am 26. Januar 1955 wurde in Stockholm ein Junge geboren, dessen Antlitz die Welt in den Bann ziehen sollte: Björn Johan Andrésen. Ein Name, der jahrzehntelang wie ein melancholisches Flüstern durch die Kulturgeschichte hallte. Schön, unerreichbar, ätherisch – und verflucht. Die Nachricht von seinem Tod im Alter von 70 Jahren im Oktober 2025 schloss das letzte Kapitel einer Lebensgeschichte, die nicht die Erzählung eines Filmstars war, sondern die erschütternde Chronik eines Menschen, der die Bürde der Perfektion tragen musste und darunter zerbrach. Er war der „schönste Junge der Welt“, und diese unwiderrufliche Zuschreibung wurde zur lebenslangen Tragödie.

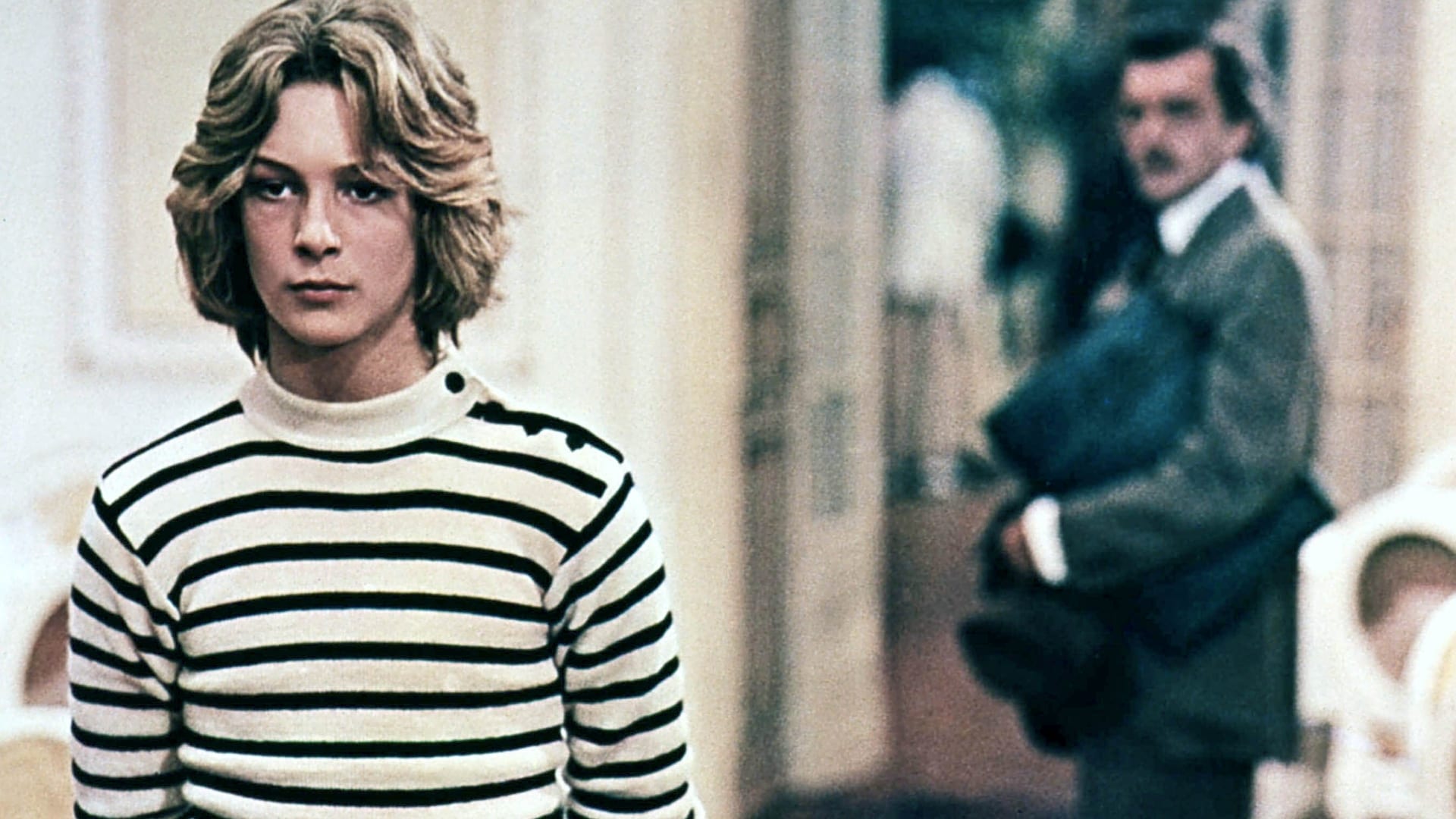

Die Geburt eines Ideals: Der Fluch der zehn Minuten

Alles begann mit zehn Minuten Leinwandzeit. Als der damals 16-jährige Björn Andrésen 1971 in Luchino Viscontis Film Tod in Venedig als der polnische Jüngling Tadzio auftrat, wurde er nicht einfach nur gecastet; er wurde zur Ikone erschaffen. Tadzio, das jugendliche Symbol der vollendeten Schönheit, das in der Erzählung einen sterbenden Komponisten fasziniert, katapultierte den schüchternen Schweden über Nacht in einen globalen Mythos. Kaum eine Szene, in der er mehr als nur schweigend erscheint, reichte aus. Die Presse taufte ihn den „schönsten Jungen der Welt“, Fotografen belagerten seine Wohnung, und Modehäuser in Paris, London und Tokio schickten Angebote, um sein Gesicht auf Cover und Werbetafeln zu drucken. Er war nicht mehr Björn; er war die Idee der Schönheit selbst, eine unnahbare Erscheinung, die Bewunderung und Begierde entfachte.

Doch was für die Welt ein Wunder war, wurde für ihn selbst zum Anfang eines lebenslangen Albtraums. „Ich war 16“, erzählte er später in seltener Offenheit, „und plötzlich wollten alle etwas von mir, außer zu wissen, wer ich wirklich bin.“ Visconti, der ihn entdeckte, nannte ihn ein „Geschenk der Götter“, fragte aber nie, ob dieses Geschenk ein Fluch sein könnte. Die Rolle nahm ihm seine Kindheit. Plötzlich durfte er keine Sonne sehen, keinen Fußball spielen, nicht frei sein. Er musste das makellose, ätherische Wesen bleiben, das die Welt so sehr liebte und das er selbst so abgrundtief hasste.

Das Gefängnis der Vergötterung

Der Ruhm war eine schwere, goldene Kette. Björn Andrésen wurde herumgereicht wie ein seltenes Kunstwerk, bestaunt, bewundert, benutzt. Er reiste von Premiere zu Premiere, musste posieren, lächeln und gleichzeitig stillhalten, damit das Ideal, das die Welt von ihm hatte, nicht zerbrach. Besonders in Japan erreichte sein Kultstatus absurde Höhen. Sein Gesicht zierte Schallplatten, Fans standen vor Hotels und weinten, wenn er nur ein Fenster öffnete. Er war ein Idol, ein Projektionsschirm, der nie um Erlaubnis gebeten worden war, diese Bürde zu tragen.

Jahrzehnte später beschrieb er die Erfahrung als zutiefst verstörend: „Ich war ein Kind, und sie sahen in mir ein Symbol der Begierde.“ Das Publikum, das in Tadzio Reinheit und Unsterblichkeit sah, übersah den Jungen, der dahinter verborgen war. Niemand fragte, wie sich das anfühlt, wenn die ganze Welt dich liebt, aber keiner dich kennt. Die Angst der Agenten, das „Wunder von Venedig“ könnte durch Schweiß, Sonne oder gar einen Unfall beschädigt werden, verbot ihm jegliche normale Aktivität. Andrésen gestand, dass er in dieser Zeit das Lachen verlernte. Die Presse, die ihn feierte, zerstörte ihn gleichzeitig, indem jeder Artikel nicht über ihn, den Menschen, sprach, sondern nur über das Bild, das die Welt in ihm sehen wollte. Der stille Junge, der Musiker, der eigentlich Klavier spielen wollte, verschwand hinter der Rolle, die er nie spielte.

Das Echo der Einsamkeit

Als der Rummel der 70er-Jahre langsam nachließ, begann die Einsamkeit. Björn Andrésen war zu berühmt, um vergessen zu werden, und zu erschöpft, um weiterzumachen. Er zog sich zurück, schloss sich in seiner Wohnung ein, zog die Vorhänge zu. Die Welt hatte ihr Wunder gesehen, aber der Junge, der es trug, begann, langsam darunter zu zerbrechen.

Die Filmangebote versiegten, die Schlagzeilen verstummten. Was blieb, war das Echo: Tadzio, der ewige Junge. 50 Jahre lang klebte diese Rolle wie ein Schatten an ihm, der selbst im Dunkeln sichtbar blieb. „Ich wollte Künstler sein“, klagte er, „aber alle wollten nur diesen Jungen aus dem Film.“ Die Jahre verstrichen, sein jugendliches Strahlen wich tieferen Linien, doch in seinen Augen glomm immer dieselbe Traurigkeit. Man erlaubte ihm nicht, erwachsen zu werden, denn das Ideal musste unsterblich bleiben. Er wurde der „verlorene Engel“ genannt; man munkelte, er sei verrückt, weil er keine Interviews gab und keine Maske mehr tragen wollte. Doch er war nicht verrückt – er war müde: müde von Blicken, müde von Erwartungen, müde davon, für etwas gefeiert zu werden, das ihm nie gehörte.

Der ultimative Verlust und die Dunkelheit

Mitten in diesem stillen Überlebenskampf schien für einen kurzen Moment ein Neuanfang möglich. Anfang der 1980er-Jahre fand er in der Dichterin Suzana Romann eine Frau, die seine Sanftheit und Melancholie verstand. Sie heirateten, bekamen Kinder, und für einen flüchtigen Augenblick schien das Leben ihm eine zweite Chance zu geben. Er spielte wieder Musik und fand einen Frieden, nach dem er so lange gesucht hatte.

Doch das Schicksal war gnadenlos. Nach 1983, als sein Leben neu erblühte, schlug die dunkelste Tragödie zu: Sein kleiner Sohn starb plötzlich, ohne Erklärung, am sogenannten plötzlichen Kindstod (SIDS). Björn Andrésen sagte später, an diesem Tag sei das Licht für immer erloschen. Der Verlust war vernichtend. Er zog sich komplett zurück, sprach wochenlang kein Wort. Die Ehe zerbrach unter der Last des unerträglichen Schmerzes. Zurück blieb ein Mann, der sein Kind, seine Liebe und seinen Glauben verloren hatte.

Um sich zu retten, versuchte er, in der Musik Trost zu finden, spielte Klavier bis tief in die Nacht, ein einziger Akkord, immer und immer wieder. Freunde beschrieben ihn als Schatten seiner selbst. Er begann, Alkohol zu trinken – nicht aus Gier, sondern aus Gewohnheit und Verzweiflung. Ein seltenes Gespräch mit einem Freund enthüllte die Tiefe seiner Qual: „Die Leute denken, ich sei traurig, weil ich alt geworden bin, aber ich war schon traurig, als ich jung war.“ Sein Gesicht, einst göttlich schön, war nun gezeichnet von Trauer, von Jahren, in denen niemand wirklich hinsah.

Das späte Erwachen: Schönheit als Prüfung

In den letzten Jahren seines Lebens wich die Wut und die Bitterkeit einer tiefen, erschöpften Klarheit. Björn Andrésen lebte zurückgezogen in einer kleinen Wohnung in Stockholm, umgeben von alten Fotos, vergilbten Zeitungsartikeln und einem abgenutzten Klavier. Die Musik war das einzige, was ihm nie wehgetan hatte, sagte er leise. Er trat manchmal mit einer kleinen Band in Bars auf, unter einem anderen Namen, um einfach „Björn“ zu sein.

Sein spätes Vermächtnis fand er 2021 im Dokumentarfilm The Most Beautiful Boy in the World. Zum ersten Mal sprach er vor der Kamera offen und ungeschminkt darüber, wie Tod in Venedig sein Leben zerstört hatte. Die Zuschauer sahen einen gezeichneten, alten Mann, dessen Augen immer noch leuchteten – doch es war nicht mehr das gleißende Strahlen eines Ideals, sondern das sanfte, zerbrechliche Leuchten eines Menschen, der endlich verstanden hatte, wer er war.

Vor der Kamera erzählte er seine wichtigste Erkenntnis: „Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um zu begreifen, dass Schönheit keine Gabe ist, sie ist eine Prüfung.“ Diese Worte wirkten wie eine kollektive Beichte, nicht nur für ihn, sondern für die ganze Gesellschaft, die Schönheit verehrt, aber die Menschlichkeit vergisst. Björn lächelte, als der Film erschien. Er sagte, er wisse nun, dass er nichts mehr beweisen müsse; er sei einfach da.

In seinen letzten Jahren fand er Frieden bei seiner Tochter und seinen Enkelkindern. Er trug seinen langen, weißen Bart wie einen stillen Schutz vor der Welt, und sein Gesicht, das nicht mehr schön war, gehörte endlich ihm. An einem kalten Wintermorgen fand man ihn in seinem Sessel. Auf einem Notenblatt neben ihm stand nur ein einziger Satz: „Schönheit vergeht, aber die Erinnerung bleibt.“

Björn Johann Andrésen, der schönste Junge der Welt, starb im Alter von 70 Jahren und war endlich frei. Seine Geschichte ist eine Mahnung an eine Kultur, die Idole schafft, ohne die Konsequenzen zu bedenken, und die Menschen für das vergisst, was sie sind. Er starb leise, doch sein Blick lebt weiter – als eine ewige, melancholische Erinnerung an das, was uns glauben ließ, Vollkommenheit existiere, und an den schrecklichen Preis, den ihr Träger dafür zahlen musste. Die letzte Wahrheit ist vielleicht, dass man nie schöner ist als in dem Augenblick, in dem man aufhört, es sein zu wollen.