Die deutsche Unterhaltungslandschaft war eine Welt aus Glanz, Lachen und scheinbarer Unschuld. Stars wurden nicht nur gefeiert, sie wurden vergöttert. Doch wer die Geschichte der Idole dieser Ära wirklich verstehen will, muss tiefer blicken, hinter die funkelnden Kulissen und die schmeichelhaften Schlagzeilen. Dort, im Schatten des grellen Rampenlichts, entfaltet sich ein Drama aus menschlicher Tragödie, öffentlicher Verurteilung und dem gnadenlosen Spiel von Liebe und Hass. Denn das deutsche Publikum, so enthusiastisch es seine Lieblinge in den Himmel hob, war ebenso schnell bereit, sie fallen zu lassen. Diese Dynamik schuf eine faszinierende und oft schmerzhafte Liste von Persönlichkeiten, die zu den meistgehassten Stars ihrer Zeit avancierten. Sie sind ein Spiegelbild einer Nation, die mit ihren eigenen Moralvorstellungen, ihrem Verlangen nach Auflehnung und ihrer Angst vor Kontrollverlust rang.

Warum lieben wir, um später zu hassen? Die Antwort liegt oft in der Enttäuschung, wenn die Projektion – das makellose Bild des Stars – an der Realität des Menschen zerbricht. In den Abstürzen dieser Berühmtheiten spiegelt sich unsere eigene Angst wider, das Gesicht zu verlieren. Wir tauchen ein in die Abgründe dieser zehn Namen, zehn Geschichten und zehn Abstürze, die Deutschland spalteten und bis heute nachwirken.

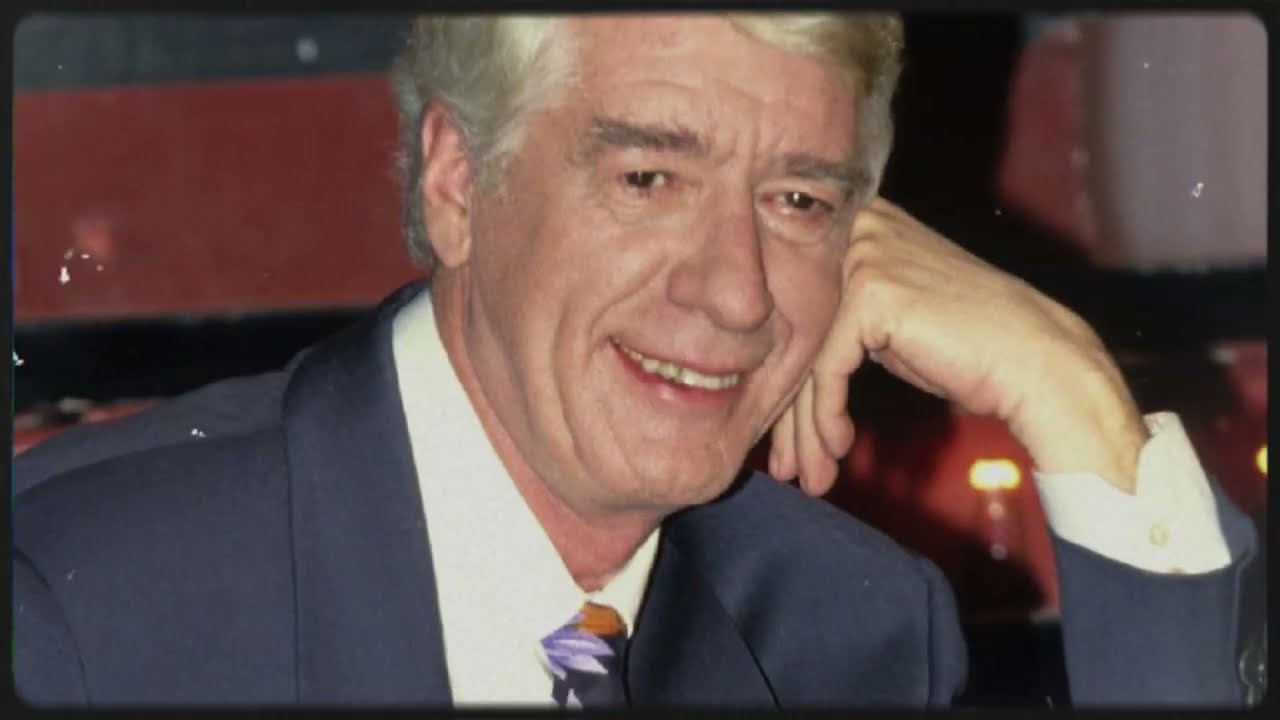

Der lachende Mann im Spiegel: Der Absturz des Harald Juhnke

Ein Name, der auf dieser Liste überraschend hoch steht, ist Harald Juhnke. Er war der Inbegriff des deutschen Entertainers: charmant, witzig, spontan – ein Mann, dessen pure Präsenz jeden Raum füllte. Er galt als der unangefochtene König des Showgeschäfts. Doch hinter dem ansteckenden Lachen tobte ein Film, den Juhnke nie kontrollieren konnte: der Kampf gegen seine Dämonen.

Druck, Einsamkeit und Selbstzweifel fanden in ihm einen fruchtbaren Boden, und der Alkohol wurde zu seinem treuesten Begleiter und schlimmsten Feind. Der öffentliche Niedergang vollzog sich wie ein Drama in Zeitlupe: Skandale auf offener Bühne, peinliche Schlagzeilen, abgesagte Auftritte. Die Boulevardpresse, die ihn einst hochjubelte, nannte ihn nun gnadenlos den „Trinker der Nation“. Das Publikum, das seine Improvisationskunst liebte, wandte sich ab, verurteilte die Entgleisungen und vergaß den verzweifelten Mann, den Junke selbst als einen der beiden Menschen in sich beschrieb. Er wurde zum Symbol für den tiefen Fall eines Stars, der zu tief in seine eigene Rolle geraten war. Als er starb, war Deutschland gespalten – zwischen der Erinnerung an den brillanten Clown und dem Mitleid für den gebrochenen Mann. Juhnke war das Spiegelbild eines Landes, das den Rausch liebte, aber die Abstürze seiner Helden noch mehr.

Die zerbrochene Unschuld: Die Tragödie der Romy Schneider

Im Gegensatz zum selbstverschuldeten Drama Juhnkes steht die herzzerreißende Tragödie der Romy Schneider. Sie war das Gesicht einer Generation, die ewige Sissi, das Symbol der Unschuld. Doch die funkelnden Augen verbargen eine Traurigkeit, die tiefer war als jede Rolle, die sie je spielte. Romy Schneider wurde schon früh ins grelle Licht der Öffentlichkeit gedrängt, zur nationalen Ikone der perfekten Prinzessin stilisiert – ein Bild, das sie zutiefst hasste. Sie wollte eine Schauspielerin mit Seele sein, keine Puppe.

Ihr verzweifelter Versuch, dem Märchenbild zu entkommen, endete in einer persönlichen Katastrophe. Die Liebe zu Alain Delon wurde zur Tragödie, die Trennung zerbrach sie. Statt Glanz kamen Zigaretten, Alkohol und Schmerzmittel. Die deutsche Presse war gnadenlos, nannte sie hysterisch, launisch, unberechenbar, doch niemand schien sich für den Schmerz und die Depressionen hinter der Fassade zu interessieren. Romy kämpfte gegen die Erwartungen eines Publikums, das nur die lächelnde Sissi, niemals die Frau dahinter wollte. Der tragische Tod ihres Sohnes David war der Schock, der ihr endgültig das Herz brach. Sie starb – nicht nur am Herzversagen, wie offiziell festgestellt, sondern, wie ihre Freunde wussten, an der erdrückenden Traurigkeit. Ihr Vermächtnis ist eine Mahnung: Ruhm kann wärmen und verbrennen.

Der Zynismus des Poptitans: Die Gnadenlosigkeit des Dieter Bohlen

Der Hass, der Dieter Bohlen entgegenschlug, war anders gelagert: Er war kalkuliert, medial verstärkt und oft ein Ausdruck der kollektiven Empörung über Arroganz und Macht. Bohlen, der Mann mit dem goldenen Ohr, war der selbsternannte Poptitan, das Genie hinter Modern Talking. Für die einen war er der Selfmade-Millionär, für die anderen ein arroganter Lautsprecher, der seine Macht gnadenlos ausspielte.

Seine wahre Reizfigur-Rolle fand er jedoch als Juror bei Deutschland sucht den Superstar. Seine Sprüche waren legendär und gnadenlos: „Das war scheiße“ wurde zur Marke. Millionen feierten seine vermeintliche Ehrlichkeit, aber ebenso viele empfanden seine Kommentare als Demütigung und Zynismus. Skandale folgten: enthüllende Biografien, in denen er über Ex-Partnerinnen und Kollegen herzog, gebrochene Freundschaften. Bohlen schrieb nicht nur Hits, er schrieb sich auch Feinde. Er repräsentiert die Härte und Gnadenlosigkeit des modernen Showbusiness, in dem Erfolg über Menschlichkeit steht und Kritik als Marketinginstrument dient. Er ist das letzte Relikt einer Ära, in der man sagen durfte, was man dachte – auch wenn es wehtat.

Das Monster und die Hexe: Kinski und Hagen als Extreme der Provokation

Zwei Figuren, die das deutsche Unterhaltungspublikum wie kaum andere zwischen Faszination und Abscheu spalteten, waren Klaus Kinski und Nina Hagen. Sie verkörperten die unkontrollierbare Wut und die wilde Rebellion.

Klaus Kinski war das Enfant terrible, ein Genie, das auf der Leinwand brannte und im Leben explodierte. Ob in Aguirre oder Nosferatu, er spielte nicht, er lebte – mit einer Intensität, die alles um ihn herum zerstörte. Die Geschichten von seinen Wutausbrüchen am Set, dem Anschreien von Regisseuren und dem Zerstören von Requisiten sind legendär. Doch der Hass kulminierte in den Enthüllungen seiner Kinder, insbesondere Pola Kinski, die von einer Kindheit voller Missbrauch, Angst und Gewalt sprach. Der Wahnsinn, der ihn auf der Leinwand zum Star machte, kannte im Privaten keine Grenzen. Deutschland schauderte ehrfurchtsvoll vor seiner Kunst und ekelte sich vor seiner Grausamkeit. Kinski war kein Held, kein Schurke – er war ein Sturm, einer, den man nicht zähmen konnte.

Nina Hagen, die „Godmother of Punk“ aus Ostberlin, spaltete die Nation auf eine exzentrische, bewusste Weise. Sie war laut, bunt, unberechenbar und weigerte sich, sich den Konventionen zu fügen. Als sie in den Westen kam, explodierte ihre Karriere. Ihre Songs waren Provokation, ihre Auftritte schrill. Als sie in einer Live-Sendung sexuelle Gesten nachahmte, war das Land schockiert, die Presse tobte, und Hagen wurde zur Skandalfigur. Doch sie war mehr als nur Provokation; sie war eine Suchende, mal nach Gott, mal nach UFOs, immer nach Wahrheit. Sie verlor Freunde, wurde aus Shows verbannt, aber blieb gefährlich echt in einem Land, das Authentizität nur dosiert ertrug.

Das Manifest der Nacktheit: Hildegard Knef und der Tabubruch

Eine Schauspielerin, die den Zorn der konservativen Gesellschaft auf sich zog wie keine andere, war Hildegard Knef. Mit ihrer rauchigen Stimme, ihrer traurigen Eleganz und ihrer unerschütterlichen Haltung galt sie als die deutsche Marlene Dietrich. Doch ihre Karriere begann mit dem größten Tabubruch: In dem Film Die Sünderin zeigte sie sich nackt.

Die Reaktion war ein Erdbeben. Kirchen protestierten, Politiker empörten sich, Zeitungen forderten Boykotte. Die Knef lächelte müde und sagte nur: „Ich habe nichts getan, was das Leben nicht selbst zeigt.“ Mit diesem Satz wurde sie zur Ikone und zur Zielscheibe der Moralapostel. Der Preis war hoch: Hollywood verstieß sie, ihre Gesundheit zerbrach an Alkohol und Depressionen. Doch sie stand immer wieder auf. Ihre Lieder, wie „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, wurden zu einem Manifest ihrer Sehnsucht und ihres Stolzes. Man nannte sie arrogant, schwierig, unweiblich – doch wer genauer hinsah, erkannte eine Frau, die zu früh zu viel gesehen hatte. Sie war niemals bequem, aber ohne sie wäre Deutschland grauer geblieben.

Schatten der Geschichte: Der unsterbliche Johannes Heesters

Die vielleicht tiefgreifendste Spaltung verursachte Johannes Heesters. Der Dandy aus Amersfoort, charmant und elegant, wurde zum Symbol für Glamour in dunklen Zeiten. Er kam nach Deutschland, arrangierte sich mit den Nationalsozialisten, sang für Soldaten und spielte an Theatern, die vom Regime kontrolliert wurden. Sein Lächeln, seine makellose Haltung machten ihn zum Liebling der Propagandamaschinerie.

Nach dem Krieg behauptete er, er sei „unpolitisch“ gewesen – ein Satz, der ihn jahrzehntelang verfolgte. Für viele war er ein Opportunist, der sich mit den Mächtigen arrangierte; für andere ein einfacher Entertainer, der überlebte, indem er sang. Doch die quälenden Fragen blieben: Warum trat er angeblich im KZ Dachau auf? Warum distanzierte er sich nie klar von jener Zeit? Das Publikum jedoch verzieh ihm immer wieder. Er wurde zum Liebling älterer Damen, ein Symbol für eine Zeit, die viele vergessen wollten. Bis zu seinem Tod im sehr hohen Alter stand er auf der Bühne, ein Paradoxon zwischen Bewunderung und Empörung, zwischen Musik und Moral. Heesters verkörperte die Verführungskraft des Ruhms – schön, charmant, unvergänglich und voller Schatten.

Die Wahrheit im Spiegel

Jede dieser Geschichten – von Udo Lindenbergs Kampf mit dem Alkohol trotz seiner Rebellions-Ikone bis zu Rudy Carells scharfem, diplomatiegefährdendem Witz und Heinos polarisierendem Volksmusik-Kitsch – erzählt uns nicht nur etwas über die Stars selbst. Sie erzählt uns etwas über Deutschland.

Wir hassten unsere Stars nicht, weil sie Fehler machten, sondern weil sie uns daran erinnerten, dass auch Ruhm keine Erlösung ist. Sie fielen, um uns zu zeigen, wie gefährlich das Fliegen sein kann. Sie waren keine Helden und keine Sünder, sondern Menschen. Menschen, die die Sehnsucht, gesehen und geliebt zu werden, bis zum Äußersten trieben. Der Preis des Ruhms war ihr gebrochenes Herz, ihr Fall, ihr Exzess – und genau das macht sie bis heute unvergessen. Ihre Fußspuren bleiben in unserem kollektiven Gedächtnis, nicht nur im Licht, sondern vor allem im tiefen, dunklen Schatten.