Es ist ein stiller Abschied, einer, der dem Wesen des Mannes entspricht, dem er gilt. Nach einer tragischen Diagnose, die das Ende eines langen und tiefgründigen Weges markierte, blickt die Welt – und allen voran seine Frau – auf das Leben von Manfred Bockelmann zurück. Ein Leben, das oft im Schatten seines weltberühmten Bruders Udo Jürgens stand, aber eine eigene, unvergessliche Melodie spielte. Es war eine Melodie der Stille, der sanften Traurigkeit und einer unerschütterlichen Menschlichkeit, die er in ein beeindruckendes künstlerisches Werk goss.

Manfred Bockelmann war kein Mann der lauten Töne. Er war ein Beobachter, ein Fühlender, ein Künstler, der die Welt nicht einfach abbildete, sondern sie durch das Prisma seiner eigenen, tiefen Emotionen filterte. Um ihn zu verstehen, muss man in die Zeit zurückblicken, in die er hineingeboren wurde: ein Österreich, das noch tief von den Narben des Krieges und des Verlusts gezeichnet war. Die Dunkelheit des 20. Jahrhunderts lag wie ein Schleier über den Seelen der Menschen. Es war diese Atmosphäre, die den jungen Manfred prägte. Er spürte früh, dass hinter der Fassade des Friedens eine Leere lauerte, eine Stille, die von ungesagten Dingen erfüllt war.

Vielleicht war es dieser Mangel an Antworten auf die drängenden Fragen des Lebens, der ihn zur Kunst trieb. Für Bockelmann war das Zeichnen, das Fotografieren, das Filmemachen kein Beruf im herkömmlichen Sinne. Es war eine Notwendigkeit. Es war seine Art, einen Dialog zu führen – mit sich selbst, mit den Erinnerungen, mit der Traurigkeit und mit jener “zerbrechlichen Schönheit des Lebens”, die er wie kaum ein anderer wahrnahm.

Schon als Junge besaß er die seltene Gabe, im Alltäglichen das Universum zu sehen. Er konnte stundenlang das Spiel des Lichts in einem Fenster beobachten oder dem Wind lauschen, der durch die Blätter fegte. In diesen Momenten, die andere als banal abgetan hätten, sah er ein ganzes Spektrum an Emotionen: Freude, Einsamkeit, Hoffnung und immer wieder die Trauer. Diese tief empfundene Sensibilität wurde das Fundament seiner gesamten Karriere.

Als er den Pinsel ergriff, malte er nicht, um gefällige Schönheit zu schaffen. Er malte, um auszudrücken, was er fühlte. Seine Überzeugung war felsenfest: Wahre Kunst ist nicht Darstellung, sondern Ausdruck. Das Wichtigste ist nicht die Technik, sondern die Seele.

Über Jahrzehnte hinweg schuf Bockelmann ein Werk, das sich konsequent allen Trends verweigerte. In einer Kunstwelt, die nach immer schockierenderen Konzepten jagte, blieb er der Reduktion treu: der Schwarz-Weiß-Malerei, dem menschlichen Gesicht, der Stille des Raumes. Seine Werke sind nicht laut. Sie drängen sich nicht auf. Aber sie besitzen die unheimliche Kraft, den Betrachter zum Innehalten zu zwingen, ihn tief in sein eigenes Inneres blicken zu lassen.

Das wohl erschütterndste und wichtigste Projekt seines Lebens ist die Portraitserie “Zeichnen gegen das Vergessen”. Hunderte von Portraits jüdischer Kinder, die während der Nazi-Zeit ermordet wurden. Mit feinen Graphitstrichen bannte er ihre Gesichter auf Leinwand – jedes ein kleines Universum, das ausgelöscht wurde. Wenn er diese Kinder malte, malte er nicht nur Gesichter. Er malte Seelen. Er malte Erinnerungen. Es war für ihn kein Kunstprojekt, sondern ein “Akt des Gewissens”. Ein Versuch, jenen, die von der Geschichte vergessen und ihrer Würde beraubt wurden, etwas davon zurückzugeben.

In jedem dieser kleinen Blicke sah er den Schmerz, aber auch eine unzerstörbare, zerbrechliche Hoffnung. Diese Arbeit zwang ihn, sich seiner eigenen Traurigkeit noch tiefer zu stellen – der Traurigkeit über den Menschen, den Krieg, den unwiderbringlichen Verlust. Kunst war für Manfred Bockelmann nie eine Flucht. Sie war ein Weg, direkt zum Kern des Schmerzes vorzudringen, ihn anzusehen, ohne auszuweichen.

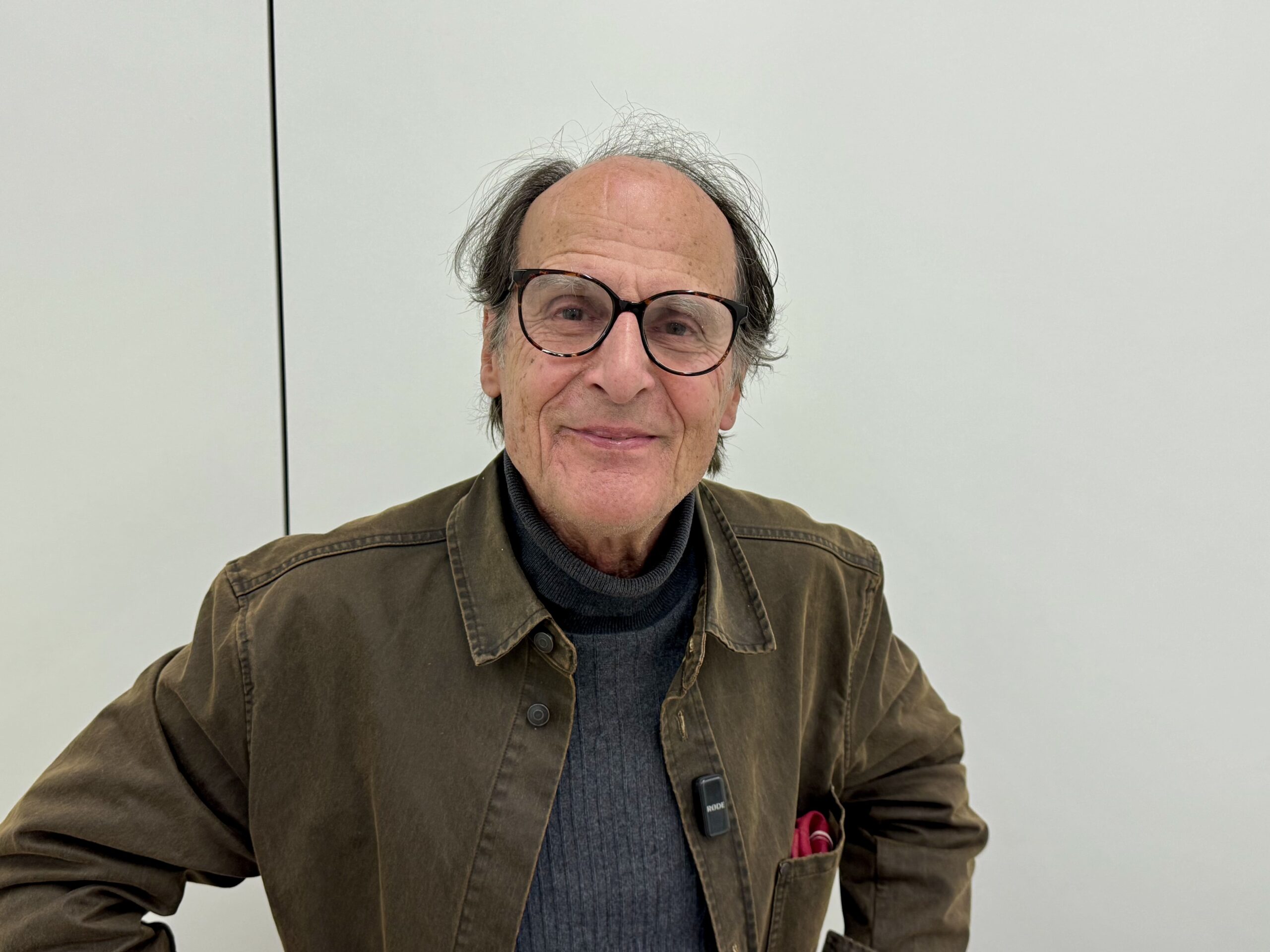

Weggefährten beschrieben ihn oft als einen Mann mit “traurigen Augen”. Doch es war, wie sie sagten, eine “sanfte Traurigkeit”. Die Traurigkeit eines Weisen, der versteht, dass alles im Leben vergänglich ist, dass Schönheit und Tod oft nur einen Atemzug voneinander entfernt sind. Diese Sensibilität war sein größtes Geschenk und zugleich seine größte Last.

Privat mied er den Lärm der Welt. Obwohl er der Bruder eines der berühmtesten Sänger Österreichs war, ging er unerschütterlich seinen eigenen Weg. Die Verbindung zu Udo Jürgens war tief und seelenverwandt, auch wenn ihre künstlerischen Ausdrucksformen unterschiedlicher nicht hätten sein können. Sie teilten den unbedingten Glauben, dass Kunst aus der Wahrheit entstehen muss.

Als Udo starb, brach für Manfred eine Welt zusammen. Es war einer der größten Schocks seines Lebens. Er sagte einmal, von diesem Tag an habe die Welt einen Teil ihres Klangs verloren. Er musste neu lernen, in dieser nun leiseren Welt zu leben. Der Verlust hinterließ eine tiefe Wunde, die nie ganz verheilte, aber sie schärfte auch seinen Blick für den Wert der Familie und die Zerbrechlichkeit der Existenz.

Halt fand er in seiner eigenen, stillen Liebe. Seine Partnerin, die ihn durch die schwierigsten kreativen Phasen begleitete, war seine große Stütze. Ihr gemeinsames Leben war nicht protzig, sondern von einem tiefen, seltenen Frieden erfüllt. Sie teilten die Leidenschaft für die Kunst, verbrachten lange Nachmittage im Atelier und genossen die stillen Nächte. Ihre Liebe, so wird es beschrieben, war kein loderndes Strohfeuer, sondern ein “langsames, anhaltendes Feuer”, das ihn über all die Jahre nährte.

Dennoch gab es Tage, an denen die Last der Welt schwer auf ihm lag. Tage, an denen er aufwachte und das Gefühl hatte, “die ganze Welt trage seine Schultern”. Es war das Gefühl eines Menschen, der zu viel Verlust gesehen, zu viel Dunkelheit in der menschlichen Seele berührt hatte.

Doch Bockelmann war kein Pessimist. Im Gegenteil. Er war überzeugt, dass Traurigkeit die wichtigste Zutat für Kreativität sei. “Ohne Traurigkeit”, so glaubte er, “würden die Menschen nie verstehen, was wahre Schönheit ist.” In seinen Werken ließ er bewusst eine Leere, einen Freiraum, damit der Betrachter ihn mit seinen eigenen Emotionen füllen konnte. Sein größtes Glück war es, wenn jemand vor einem seiner Bilder stand, lange schwieg und vielleicht sogar Tränen vergoss. Dann, so fühlte er, hatte seine Kunst ihre Mission erfüllt.

In seinen späteren Jahren, als die Gesundheit bereits nachließ, arbeitete er unermüdlich weiter. Es war, als sei das Zeichnen und Fotografieren für ihn gleichbedeutend mit Atmen. Seine Familie riet ihm oft, sich auszuruhen, doch er lächelte nur und sagte: “Ich male nicht um zu leben, ich lebe um zu malen.” Es war dieser Geist, der sich der Zeit nicht beugte, der seine Liebsten so tief bewunderte.

Sein ganzes Leben lang trieb ihn eine Angst um. Es war nicht die Angst, selbst vergessen zu werden. Es war die Angst, “dass menschliche Werte in der modernen Welt allmählich verschwinden”. Ihn schmerzte die lauter werdende Welt, die Jagd nach Materiellem und Ruhm, die Gleichgültigkeit. “Das Schrecklichste”, sagte er einmal, “sei nicht der Krieg, sondern die Gleichgültigkeit.”

Deshalb war sein Werk ein unaufhörlicher Versuch, die Menschen zum Innehalten zu bringen. Zum Fühlen.

Als das Ende seines Lebens nahte, fand Manfred Bockelmann eine bemerkenswerte Gelassenheit. Er wandte sich leichteren Themen zu: Gärten, dem Himmel, dem Licht auf dem Wasser. Es war, als schließe er Frieden – mit dem Leben, mit der Zeit und mit sich selbst. Seine letzten Gemälde strahlen die Farbe der Versöhnung aus.

Jetzt, da der Abschied da ist, bleibt nicht nur das Andenken an einen außergewöhnlich talentierten Künstler. Es bleibt das Vermächtnis eines Mannes, der seine Ideale voll und ganz lebte. Manfred Bockelmann ist der Beweis dafür, dass Traurigkeit, wenn man sie annimmt und versteht, zur größten Kraftquelle werden kann. Er hat Schmerz in Schönheit verwandelt, Einsamkeit in Kunst und das Vergessen in ein ewiges Mahnmal. Er hat uns gelehrt, die Stimme der Stille zu hören. Und vielleicht ist das sein größtes, unvergängliches Geschenk.