Paris. Der Tag, an dem Alexander Zverev auf dem roten Sand von Roland Garros nicht nur ein Halbfinale verlor, sondern einen Teil seiner Seele. Es war ein Duell, das die ganze Tenniswelt in Atem hielt, ein erbitterter Kampf zwischen dem „König von Paris“, Rafael Nadal, und dem jungen, ehrgeizigen Herausforderer aus Hamburg. Die Atmosphäre auf dem Court Philippe Chatrier war elektrisch geladen. Stunden unerbittlicher Intensität hatten die Kontrahenten in den Tie-Break des zweiten Satzes getrieben: 6:7, 6:6. Ein Match, das an Dramatik kaum zu überbieten war, bis die Welt mit einem einzigen, markerschütternden Schrei in entsetztes Schweigen fiel.

In jenem Augenblick, als Zverev versuchte, einen tiefen Rückhandball Nadals zu erreichen, knickte sein rechter Knöchel in einem unnatürlichen, grotesken Winkel ein. Das dumpfe, feuchte Geräusch des Knickens durchdrang die Stille wie ein Donnerschlag. Was folgte, war ein Bild, das sich unauslöschlich in das kollektive Gedächtnis des Sports einbrannte: Zverev, windend auf der roten Asche, das Gesicht verzerrt vor unerträglichem Schmerz, die Faust schlägt auf den Boden. Die Zeit schien stillzustehen. Nadal, der sonst so unerschütterliche Champion, stand wie versteinert da. Der Anblick des verdrehten Knöchels ließ Zuschauer die Hände vor den Mund schlagen. Es war der Moment, in dem der Weltranglistenzweite nicht mehr als Profisportler, sondern als verletzter, verängstigter Junge wirkte.

Wenig später wurde Alexander Zverev im Rollstuhl vom Platz gefahren. Die französische Presse sprach von einer Tragödie von Paris; international nannte man ihn den „gebrochenen Prinzen des Tennis“. Die Diagnose traf ihn wie ein Urteil: drei vollständig gerissene Bänder, sofortige Operation, monatelange Ungewissheit, der Traum vom ersten Grand Slam in einem einzigen Augenblick zerstört. Doch wie er später in einem Interview gestand, zerbrach an jenem Tag weit mehr als nur ein Knöchel.

Der Sturz und die Stille danach: Eine mentale Apokalypse

„Ich habe gespürt, wie etwas in mir gerissen ist. Nicht nur im Knöchel, sondern in meiner Seele“, reflektierte Zverev später in einem Interview. Die physische Verletzung war nur der sichtbare Teil eines viel tieferen Einbruchs. Im grellen Licht des Operationssaals flüsterte er dem Arzt zu: „Wenn ich nicht zurückkommen kann, sagen Sie den Leuten, ich habe bis zur letzten Sekunde gekämpft“. Es war ein stiller Schwur, aber in seinem Blick lag etwas, das viele übersahen: die existenzielle Angst, dass der Ruhm, für den er sein ganzes Leben geopfert hatte, ihn nun für immer verlassen könnte.

Die Wochen und Monate nach der Operation verwandelten seine luxuriöse Wohnung in Monte Carlo in ein Trainingslager und zugleich in ein emotionales Gefängnis. Der Weg zurück war ein unzählige Stunden andauernder, quälender Schmerz. Er musste das Gehen, Laufen und Springen neu erlernen. Doch das Vertrauen in den eigenen Körper war verschwunden. „Ich hatte Angst, den Boden zu berühren“, gestand er später. Jeder Schritt wurde zum mentalen Drahtseilakt, ein Kampf gegen das traumatische Echo des Knackens von Paris.

Freunde aus seinem engsten Umfeld berichteten, dass Zverev in dieser Zeit kaum sprach. Er stand oft nachts auf dem Balkon und starrte auf das Meer, ein Meer, das er nicht mehr genießen konnte, weil er das Gefühl hatte, nicht mehr ganz zu sein. Er fühlte sich, als sei er ein Exponat in einem Museum des Scheiterns. In einer späteren, an die Öffentlichkeit gelangten Sprachnachricht an einen Freund, klang seine Stimme rau und gebrochen: „Ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft, um gesehen zu werden, aber jetzt wünschte ich, sie würden mich vergessen, wenigstens für einen Moment“. Er fragte sich: „Ich weiß nicht, ob ich je wieder so war“, als er auf ein altes Foto blickte.

Der globale Gerichtshof: Ruhm, Häme und die dunkle Seite

Die Reaktion des Internets auf Zverevs Verletzung war ein Spiegelbild der gnadenlosen modernen Ruhmeskultur. Innerhalb weniger Stunden explodierte das Netz. Videos des Sturzes in Endlosschleife, Hashtags wie #PrayForSasha stürmten die Trends. Doch zwischen dem Mitgefühl tobte der Sturm der Häme.

Die Verletzung wurde für viele nicht als tragisches Pech, sondern als eine Art Strafe des Schicksals interpretiert. Sofort flammte die Debatte über Zverevs Charakter, seine Vergangenheit, seine Wutausbrüche (wie der Schlägerschlag gegen den Schiedsrichterstuhl in Acapulco) wieder auf. „Er hat es verdient“, twitterte jemand. „Arroganz fällt immer auf die Füße“, schrieb ein anderer. Sportmagazine titelten provokant vom „gefallenen Prinzen“ und dem „Karmamoment“. Zverevs Name wurde über Nacht zum „globalen Schlachtfeld“, ein Projektionsfläche kollektiver Emotionen, in dem die Grenzen zwischen Mitleid und Wahnsinn verschwammen.

Er, der noch im Krankenhaus lag, konnte das alles lesen – Genesungswünsche, Drohungen, Hohn. „Ich höre sie reden, selbst wenn ich das Handy ausschalte. Ich sehe ihre Worte, wenn ich die Augen schließe“, beschrieb er sein psychisches Martyrium. Die Medien zerlegten seinen Schmerz in Echtzeit, seziierten jedes Zittern seiner Hand, interpretierten jedes Schweigen. Die Welt verlangte nach Dramatik, nach einer Beichte, einer Träne vor der Kamera.

„Die Leute sehen Pokale, Preisgelder, Ruhm, aber sie sehen nicht die Leere, wenn das Licht ausgeht, wenn du allein bist und merkst, dass keiner dieser Titel dich heilen kann“, sagte Zverev in einem später veröffentlichten Interview. Er erkannte: „Ich bin in einer Familie groß geworden, in der Verlieren keine Option war, aber niemand hat mir beigebracht, wie man fällt“.

Die ungeschriebene Beichte: Geheimnisse des Comebacks

Die wahre Geschichte von Alexander Zverevs Genesung spielte sich jedoch hinter den verschlossenen Türen der Rehaklinik ab und birgt schockierende Enthüllungen, die das Bild des Athleten für immer veränderten.

In dieser dunklen Zeit dachte Zverev ernsthaft über das Ende seiner Karriere nach. Ein Insider aus seinem Team verriet, dass Zverev ein handgeschriebenes Statement vorbereitet hatte – überschrieben mit den Worten: „Ich habe genug gegeben“. Dieses Dokument lag wochenlang in einer Schublade, ein Brief an eine Version seiner selbst, die er noch nicht loslassen konnte.

Noch brisanter: Er arbeitete an einem streng geheimen Buchprojekt, einem privaten Tagebuch mit dem mutmaßlichen Titel „Zwischen Ruhm und Abgrund“. Darin soll er von Momenten erzählt haben, die nie ans Licht kamen: Panikattacken vor großen Finalspielen, Nächte des Alleinseins, und die Scham, am nächsten Tag wieder lächeln zu müssen, als wäre nichts geschehen. Er gestand darin: „Ich war nie frei. Ich war ein Produkt, trainiert, verkauft, verurteilt“.

Sein innerer Wandel zeigte sich auch in seiner Haltung nach außen: Zverev lehnte mehrfach hochdotierte Angebote großer Streamingplattformen ab, seine Genesung für eine emotionale Dokumentation zu filmen. „Ich verkaufe meine Narben nicht“, soll er gesagt haben. Diese Weigerung kostete ihn Werbeverträge, markierte aber den Beginn einer neuen, ungefilterten Haltung.

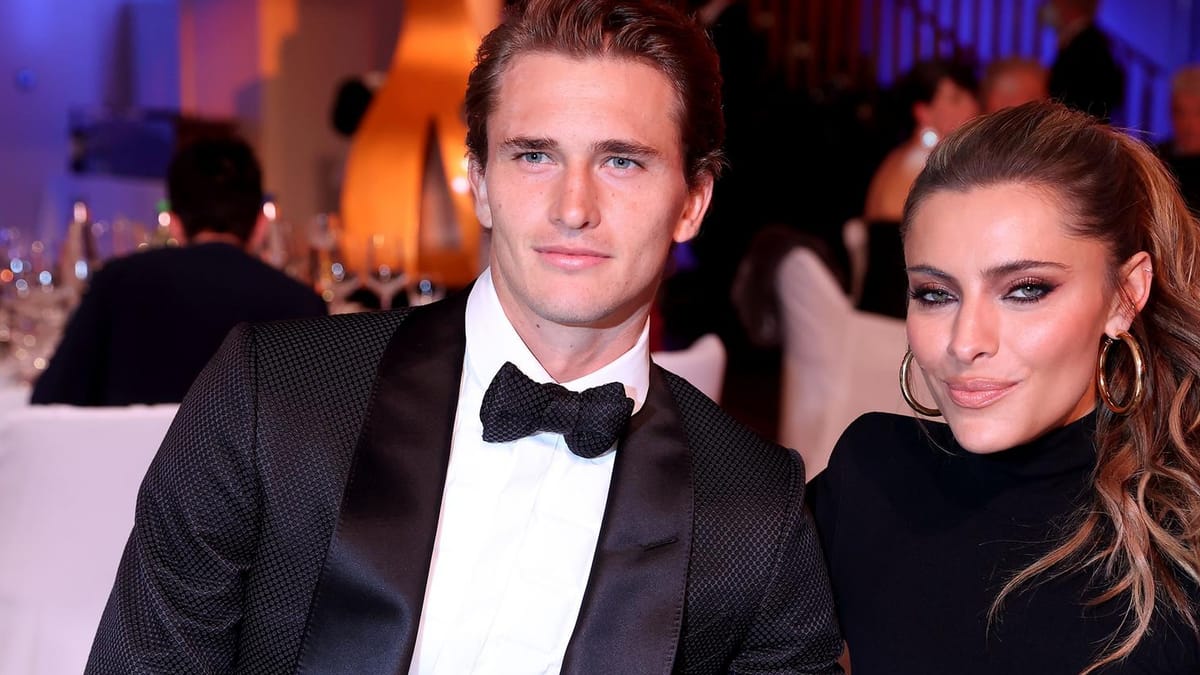

Der wohl menschlichste Wendepunkt war jedoch eine heimlich arrangierte Begegnung: Kurz vor seinem Comeback soll Zverev ein Treffen mit seiner Ex-Partnerin Brenda Patea arrangiert haben, um über ihre gemeinsame Tochter, über Verantwortung und Fehler zu sprechen. Es soll in einem kleinen Hamburger Café stattgefunden haben, fernab der Öffentlichkeit. Am Ende dieser fast dreistündigen Unterhaltung soll er ihre Hand genommen und gesagt haben: „Ich habe versagt, nicht als Spieler, sondern als Mensch“.

Diese Begegnung, die nie offiziell bestätigt wurde, war ein Schlüsselmoment. Danach zog er sich zeitweise von Social Media zurück und reiste Gerüchten zufolge sogar nach Island, um in einer kleinen Hütte am Rande eines Fjords „Ruhe zu lernen“. Er wollte herausfinden, ob er existiert, wenn niemand ihn sieht. Er notierte Sätze in einem unscheinbaren Notizbuch, die mehr über ihn erzählten als jedes Interview: „Ich habe gelernt, dass man nicht fallen muss, um zu zerbrechen. Man zerbricht, wenn man zu lange steht“.

Die wahre Rückkehr: Der Mensch, der wieder aufsteht

Als Alexander Zverev schließlich auf die Tour zurückkehrte, war sein Blick verändert. Die Medien nannten ihn reifer, besonnener. Doch wer ihn kannte, wusste: Er war müde vom Kämpfen in einer Rolle, die er nie wirklich liebte.

Das tiefgreifendste Zeichen seines Wandels war ein schlichter Post auf Instagram, in dem er auf Schwarz-Weiß schrieb: „Ich habe Fehler gemacht. Ich bin gefallen. Ich habe verloren. Aber das hier ist kein Bekenntnis, es ist ein Mensch, der nicht länger wegläuft“. Dieser Post, der in seiner Schlichtheit entwaffnend wirkte, erreichte binnen Stunden Millionen Likes. Zum ersten Mal schien sich die Stimmung zu drehen. Kritiker schrieben vom „Mut zur Verletzlichkeit“, Fans teilten seine Worte unter dem Hashtag #FinallyHuman. Ein Sportpsychologe kommentierte, Zverev habe aufgehört, die Rolle des Champions zu spielen, und spiele nun die Rolle des Menschen – „und das ist viel schwerer“.

Nach einem seiner ersten großen Turniere nach der Genesung, bei dem er früh ausschied, saß Zverev in der Kabine, schweigend, und sagte schließlich zu seinem Team: „Ich habe zum ersten Mal seit Jahren gespielt, ohne Angst zu haben, wer ich danach sein muss“. Er legte die Hand auf seinen Verband, sah in den Spiegel und murmelte: „Ich bin nicht mehr der, der gefallen ist. Ich bin der, der wieder aufsteht“.

Diese leisen, fast unbeachteten Worte markieren den wahren Wendepunkt. Alexander Zverevs Geschichte ist nicht die eines makellosen Helden, sondern die eines Mannes mit tiefen Rissen im Fundament, der zwischen Ruhm und Schmerz endlich begriffen hat, dass wahre Stärke nicht darin liegt, perfekt zu sein, sondern ehrlich zu sich selbst. Er ist nicht nur ein Tennisspieler. Er ist ein Mensch, der fallen, zerbrechen und dennoch den unerschütterlichen Willen finden musste, nach jedem Sturz wieder aufzustehen – selbst wenn niemand mehr klatscht. Seine wahre zweite Geburt begann nicht auf dem Court, sondern tief in der Stille seiner eigenen Seele.