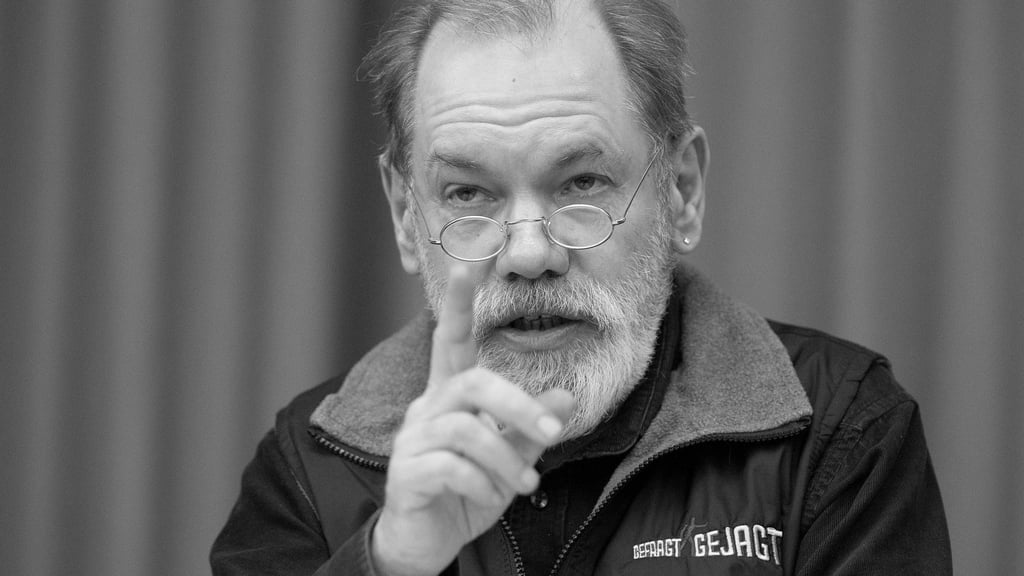

In einer Zeit, in der die Unterhaltungsindustrie von poliertem Glamour und makellosen Erfolgsgeschichten dominiert wird, wirft die schonungslose Ehrlichkeit eines ihrer bekanntesten Gesichter ein grelles, aber zutiefst menschliches Licht auf die Realität hinter den Kulissen. Klaus Otto Nagorsnik, seit Jahren als intellektueller Gigant und “Jäger” in der deutschen Quizszene bekannt, hat eine persönliche Enthüllung gemacht, die nicht nur die Fernsehlandschaft, sondern ganz Deutschland erschüttert und zum Innehalten zwingt. Die Worte, mit denen er in einer Spezialausgabe einer beliebten Talkshow eine zutiefst private Wahrheit aussprach, hallen in der kollektiven Psyche wider wie ein Weckruf: “Die Einsamkeit ist der einzige Begleiter, der mir geblieben ist.”

Dieses Geständnis war kein dramatischer Ausbruch, sondern eine ruhige, fast analytische Bilanz eines langen Lebens, das von Wissen, öffentlicher Anerkennung, aber auch von einer tiefen, wachsenden Isolation geprägt war. Nagorsnik, der Mann, der scheinbar jede historische Jahreszahl und jede obskure geographische Begebenheit abrufen kann, enthüllte die menschlichen Kosten seiner lebenslangen Hingabe an das Wissen. Die Ironie ist erdrückend: Der Intellektuelle, der Millionen unterhielt und inspirierte, steht nun als Symbol für eine gesellschaftliche Problematik, die viele im Stillen betrifft.

Der Preis der Brillanz: Eine Kindheit im Schatten der Bücher

Um die Tiefe von Nagorsniks Einsamkeit zu verstehen, muss man die Wurzeln seiner Leidenschaft betrachten. Geboren in einer Nachkriegslandschaft, fand der junge Klaus Otto Nagorsnik seine Zuflucht früh in der Welt der Ideen. Seine Eltern, einfache Arbeiter, förderten seine ungewöhnliche Neugier, indem sie ihm Bücher beschafften. Statt sich mit alltäglichen Spielen zu beschäftigen, verbrachte er Stunden in der lokalen Bibliothek. Hier, umgeben von Tausenden von Bänden, die seine Fantasie beflügelten, legte er den Grundstein für eine intellektuelle Überlegenheit, die später seine Karriere definieren sollte.

Bereits in der Schule galt er als Musterschüler, der nicht nur Fakten auswendig lernte, sondern diese auch analysierte und hinterfragte. Doch schon in der Jugend begannen sich die ersten Anzeichen einer wachsenden Isolation abzuzeichnen. Während seine Mitschüler Partys feierten und Freundschaften pflegten, zog er es vor, allein zu lesen und die Welt durch Bücher zu erobern, anstatt sich mit den Menschen darin auseinanderzusetzen. Dieses Muster verstärkte sich im Studium der Philologie und Geschichte, wo er an einer renommierten Universität brillierte, aber sein soziales Umfeld auf das Nötigste beschränkt blieb. Er priorisierte das Lernen über gesellige Aktivitäten, verschwand in Bibliotheken und formulierte Aufsätze, die von Dozenten als präzise und nuanciert gelobt wurden. Das Wissen, so eine analytische Betrachtung seiner Biografie, diente ihm als Schutzmechanismus gegen die Unsicherheiten des Lebens – ein Muster, das sich über Jahrzehnte verfestigen sollte.

Vom Archivar zum Star: Der Aufstieg zum Quiz-Giganten

Seine Karriere in der Fernsehwelt war die logische Konsequenz dieser intellektuellen Hingabe. In späteren Jahren wagte Nagorsnik den Schritt vor die Kamera. Seine enzyklopädische Gedächtnisleistung und seine Fähigkeit, komplexe Fragen in Sekundenschnelle zu lösen, erregten die Aufmerksamkeit von Produzenten. Der Durchbruch gelang ihm schließlich mit “Gefragt – Gejagt”, wo er als “Jäger” auftrat – ein Experte, der gegen Kandidaten antrat.

Seine Auftritte waren geprägt von ruhiger Souveränität, fundierten Erklärungen und einer beeindruckenden Erfolgsquote. Er korrigierte Fehler mit Fakten, ohne arrogant zu wirken. Wie ein Moderator bemerkte, brachte Klaus Otto Nagorsnik “Tiefe in die Show, machte aus Unterhaltung Bildung.” Doch hinter den Kulissen verstärkte die Disziplin, die seinen Erfolg ausmachte, seine Isolation. Kollegen beschrieben ihn als jemanden, der Drehpausen nutzte, um sein Repertoire zu aktualisieren, anstatt Small Talk zu führen. Diese Hingabe machte ihn zum Publikumsliebling, aber sie zementierte auch die Distanz zu seinen Mitmenschen. Während das Team feierte, zog er sich zurück. Der Fernseherfolg bot ihm eine Bühne, auf der er intellektuell glänzen konnte, ohne sich emotional binden zu müssen.

Das stille Leben hinter den Regalen: Autarkie und Melancholie

Hinter dem strahlenden Licht der Kameras lebt Klaus Otto Nagorsnik ein Leben in relativer Abgeschiedenheit. Er bewohnt eine bescheidene Wohnung in einer ruhigen Vorstadt, umgeben von Regalen, die Tausende von Büchern beherbergen. Sein Alltag ist von strenger Routine geprägt: Kaffee, Lektüre historischer Werke, Spaziergänge in der Natur, Reflexion. Besucher sind rar. Er pflegt wenige Kontakte, die meist auf intellektuellen Austausch beschränkt sind. Ohne Partner oder Nachkommen beschreibt er seine Routine als befriedigend – doch diese Autarkie geht mit einer unausweichlichen Melancholie einher.

Freunde aus der Branche berichten von einem Mann, der Einladungen ablehnt, um allein zu sein. Diese Wahl, so betont die Reportage, wird nicht als Bedauern, sondern als bewusste Entscheidung für die Unabhängigkeit dargestellt. Analytisch gesehen füllt das Wissen die Lücken, die Beziehungen hinterlassen könnten. Doch die Lehre des Herzens, die er in der Talkshow offenlegte, offenbarte den Riss in diesem selbstgebauten Schutzwall. “Ich habe mich für Fakten entschieden, nicht für Gefühle,” sagte er mit einem traurigen Lächeln. “Und nun frage ich mich, ob das der richtige Tausch war.”

Die Echo-Kammer der Einsamkeit: Eine Welle der Selbstreflexion

Die Reaktion auf Nagorsniks Geständnis war unmittelbar und überwältigend. Innerhalb kurzer Zeit trendete der Hashtag “Nagorsnik Einsamkeit” auf sozialen Netzwerken in Deutschland. Tausende von Zuschauern teilten persönliche Anekdoten, sahen sich in seiner Vorliebe für Bücher als Flucht vor der Welt wieder oder gestanden, dass seine Worte sie motivierten, mehr auf Freundschaften zu achten.

Medienhäuser widmeten dem Bekenntnis Leitartikel, die die universelle Botschaft hervorhoben. Die Enthüllung passte in ein größeres Muster öffentlicher Selbsteröffnungen von Prominenten, die zeigen, dass Brillanz oft mit emotionaler Distanz einhergeht. Psychologen, die in Folgeinterviews zitiert wurden, analysierten, dass Nagorsniks Fall die klassische introvertierte Persönlichkeit widerspiegelt, die durch beruflichen Druck und Perfektionismus verstärkt wurde – in der Quizbranche wird Isolation oft als Überlebensstrategie gefördert.

Das private Geständnis verwandelte sich in eine breit geführte gesellschaftliche Diskussion, die über die Unterhaltungsbranche hinausreichte. Briefe und E-Mails strömten in seine Agentur, darunter Einladungen zu Treffen und die Gründung einer Online-Petition für eine Stiftung für intellektuelle Einsiedler. Die Sendung selbst erzielte Rekordquoten, was die Relevanz des Themas in einer alternden, leistungsorientierten Gesellschaft unterstrich, in der Unabhängigkeit oft auf Kosten der sozialen Bindungen geht. Nagorsniks Offenheit kritisierte implizit die Oberflächlichkeit der Medienwelt und zwang sie, mehr Tiefe zuzulassen – hinter jeder Antwort steht ein Leben.

Hoffnung auf späte Brücken: Was das Genie aus seiner Bilanz lernt

Der Vorfall markiert einen Wendepunkt in Nagorsniks Öffentlichkeitsarbeit: von der unantastbaren Wissensfigur zur vulnerablen Persönlichkeit, die nun beginnt, Brücken zu bauen. Seine jüngste Aussage deutet auf ein wachsendes Bewusstsein hin: “Ich habe Wissen gesammelt, aber Leben verpasst.”

Die Zukunft von Klaus Otto Nagorsnik ist ein offenes Buch. Er arbeitet an einer Autobiographie, die Anekdoten aus seiner Karriere mit Reflexionen über Einsamkeit verwebt. Fernsehangebote häufen sich, und er wird als Gastmoderator in Bildungssendungen getestet, um lebenslanges Lernen mit sozialen Aspekten zu verknüpfen. Persönlich deutet er eine Erweiterung seiner sozialen Kreise an. Er hat sich einem Lesekreis in seiner Stadt angeschlossen und scherzte in einem Podcast: “Vielleicht entdecke ich, dass Menschen interessanter sind als Bücher.”

Experten raten zu kleinen, nachhaltigen Schritten: Achtsamkeitskurse, ehrenamtliche Arbeit in Archiven, um Austausch zu fördern, und eine bewusste Suche nach Gemeinschaft. In der alternden Gesellschaft könnte Nagorsnik zum Symbol werden, das zeigt, dass Veränderung und die Suche nach emotionaler Erfüllung nie zu spät kommen. Sein Vermächtnis könnte eine Stiftung werden, die Wissensvermittlung mit Gemeinschaft verbindet.

Sein Geständnis war kein Ende, sondern ein Anfang. Es hat ein Netz aus Empathie gewoben und das kollektive Bewusstsein für die unsichtbaren Kosten des intellektuellen Erfolgs geschärft. Ob Klaus Otto Nagorsnik die jahrzehntelange Stille nun durchbricht oder sie als Gefährtin akzeptiert, bleibt abzuwarten. Seine eigenen Worte jedoch geben Hoffnung: “Ich habe noch Zeit, neue Kapitel zu schreiben.” Die Diskussion, die er angestoßen hat, ist ein Geschenk an alle, die den hohen Preis der Autarkie kennen: Sie erinnert uns daran, dass das größte Wissen das über das menschliche Herz ist.