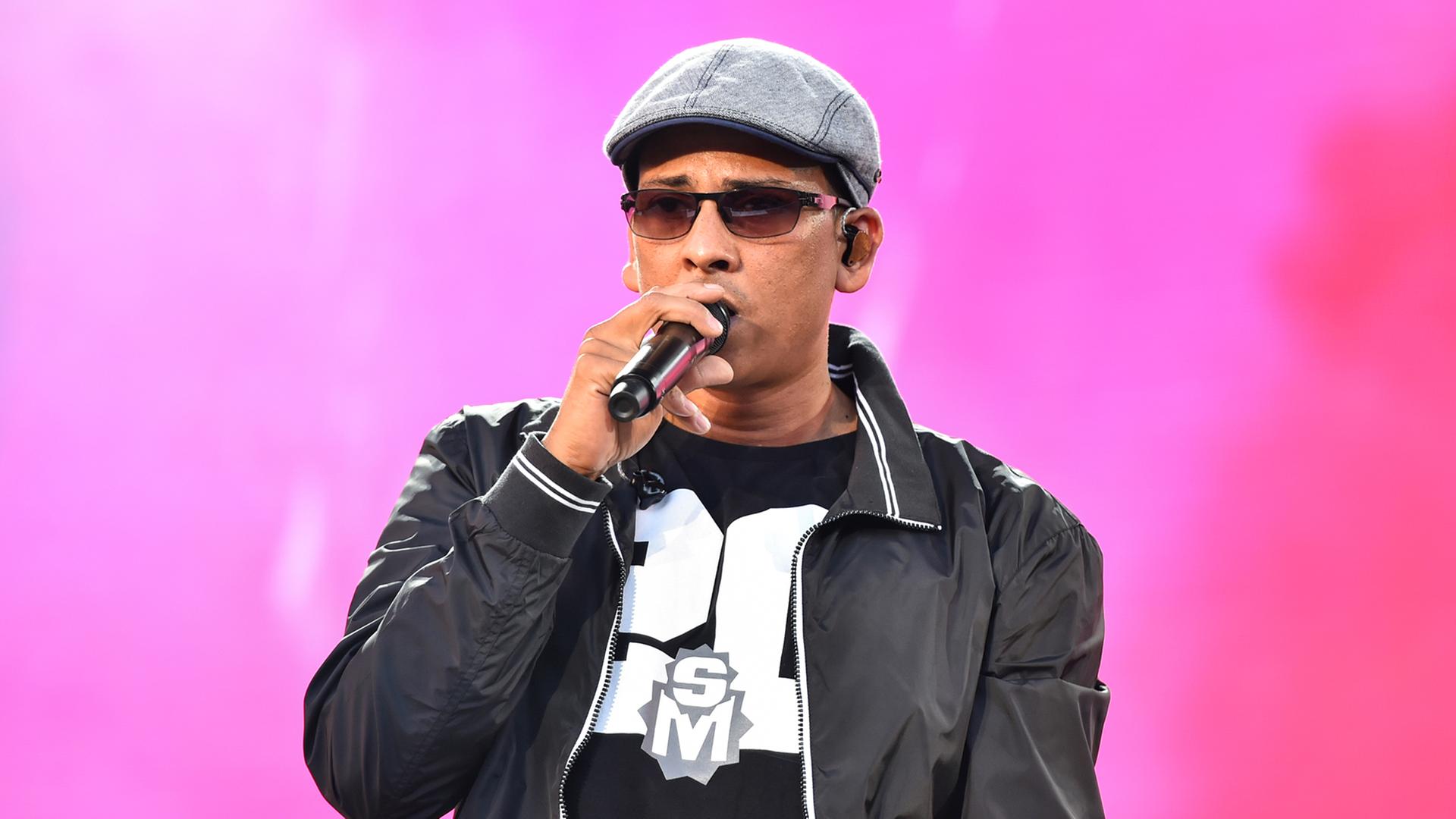

Wir erleben ein Paradoxon, das die deutsche Medienlandschaft, die Justiz und die Kulturwelt vor ein Rätsel stellt, das lauter ist als jede Musik: Das Comeback des Sängers Xavier Naidoo. Dieses Comeback ist kein einfacher Neustart, sondern ein tiefes Paradoxon, das die Zerrissenheit der modernen Gesellschaft wie ein Brennglas offenbart. Auf der einen Seite steht der phänomenale kommerzielle Triumph, belegt durch die Zahl von 150.000 verkauften Tickets und ausverkaufte Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf der anderen Seite steht eine harte, unumstößliche Realität: Fast zeitgleich mit dieser triumphalen Rückkehr hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Anklage wegen Volksverhetzung gegen Naidoo erhoben.

Die Frage, die sich nun über das Land legt, ist nicht, ob er zurückkommen kann – er ist es bereits. Die eigentliche, beunruhigende Frage ist: Was für eine Art von Rückkehr ist das? Wie kann ein Mann gleichzeitig der gefeierte Star für Hunderttausende und ein Angeklagter der Justiz sein? Und was bedeutet dieses Nebeneinander von kommerziellem Erfolg und juristischer Schuld für das verlorene Vertrauen – den Lost Trust – einer Nation?

I. Die Fallhöhe eines moralischen Propheten

Um die Tiefe dieses Paradoxons zu verstehen, muss man sich daran erinnern, welche Art von Vertrauen hier gebrochen wurde. Es war nicht nur das Vertrauen in einen talentierten Popstar; es war das Vertrauen in eine moralische Instanz.

Als Xavier Naidoo mit seinem Debütalbum die Bühne betrat, war es, als hätte eine ganze Generation auf ihn gewartet. Deutschland, ein wiedervereinigtes Land, rang nach einer neuen, gemeinsamen Seele, und Naidoo lieferte den spirituellen Kompass. Er sang nicht über die Oberflächlichkeiten des Pop, sondern über Gott, den Sinn des Lebens und die Hoffnung. Seine Texte waren Poesie, fast schon Gebete, und seine Alben wurden zu Kompassen für eine spirituell suchende Nation.

Das Publikum sah in ihm mehr als einen Musiker: Er war ein Sinnstifter, der ideale Sohn und Schwiegersohn einer ganzen Gesellschaft. Er zementierte diesen Status mit der Gründung der Söhne Mannheims, die mehr als eine Band, sondern eine Bewegung, eine Familie, waren – ein lebender Beweis dafür, dass Harmonie zwischen verschiedenen Kulturen möglich ist. Mit ihren Alben wurden sie zum sozialen Gewissen der deutschen Musik. Xavier war ihr moralischer Kompass.

Der absolute Höhepunkt seiner moralischen Vormachtstellung kam zur Zeit des „Sommermärchens“. Sein Song Dieser Weg war mehr als nur eine Fußballhymne; er war eine kollektive Absolution, die dem Land das Gefühl gab, der schwere Weg sei der richtige gewesen. In diesem Moment war seine Stimme die Stimme der Nation. Die Medien tauften ihn endgültig den „Messias von Mannheim“.

Genau hier, im Moment des absoluten Triumphs, liegt der Kern der späteren Tragödie. Die Gesellschaft hat ihm nicht nur zugejubelt; sie hat ihm geglaubt und ihm unbewusst die Verantwortung für ihre eigene Seele übertragen. Er sah sich dem unmenschlichen Druck ausgesetzt, der Prophet einer ganzen Generation sein zu müssen. Die Fallhöhe eines Popstars ist groß, aber die Fallhöhe einer moralischen Autorität ist unermesslich. Es war dieser Pakt des Vertrauens, dessen Bruch später die Anklage wegen Volksverhetzung erst möglich machte.

II. Die Isolation in der Echokammer und der Verrat der Industrie

Der Status einer moralischen Instanz hat einen furchtbaren Preis: Er schafft nicht Nähe, sondern Distanz. Je höher Xavier Naidoo auf den Thron gehoben wurde, desto weiter entfernte er sich von der realen Welt. Er umgab sich mit einer Gefolgschaft, die ihn in seinem Status als Seher und Wissender bestätigte. Die kritischen Stimmen, die Künstler erden, drangen nicht mehr zu ihm durch; sie wurden als Neider oder Teil des „Systems“ abgetan.

Eine unsichtbare Mauer, eine Echokammer aus Bestätigung und Bewunderung, begann sich um ihn zu errichten. Innerhalb dieser Mauern veränderte sich seine Suche nach Sinn. Der Mann, der einst universelle Liebe predigte, suchte nun nach verborgenen Wahrheiten. Seine Spiritualität wurde exklusiv, fast esoterisch.

Schon früh gab es Warnsignale. Der erste tiefe Riss kam, als die ARD seine Nominierung für einen großen europäischen Musikwettbewerb nach öffentlichen Protesten und Kritik an seinen kontroversen Texten zurückzog. Es war eine öffentliche Demütigung.

Doch die Musik- und Medienindustrie sah diese Entwicklung nicht als Problem, solange die Kassen klingelten. Sender buchten ihn als Juror für große TV-Shows, weil er ein Quotengarant war. Sie polierten sein Image, schnitten seine Auftritte so zurecht, dass er als weiser Mentor wirkte, und schützten ihn als Investition, nicht als Mensch. Jede kontroverse Aussage wurde geglättet, jedes schwierige Interview verhindert.

Diese Abschirmung war pures Gift. Anstatt ihn herauszufordern, bestätigte sie Naidoo in dem Gefühl, dass er anders war, dass er mehr wusste. Er fühlte sich zensiert, was sein Misstrauen gegen genau jene Systeme nährte, die ihn reich und berühmt gemacht hatten.

Der Kontrast zwischen dem strahlenden Künstler auf den Hochglanz-Covern und dem Mann, der privat immer tiefer in eine Welt des Misstrauens versank, wurde unerträglich groß. Es war eine tickende Zeitbombe, genährt von einer Industrie, die Profit über Verantwortung stellte.

III. Die kalte Hinrichtung und die Ironie der späten Reue

Der Sprengstoff explodierte während einer globalen Ausnahmesituation. Die Welt befand sich in einer Zeit der Angst und Spaltung, und Naidoos private Welt kollidierte mit der öffentlichen Bühne. Er veröffentlichte ein kurzes Video mit Zeilen, die für viele verstörend, spaltend und unentschuldbar waren. Innerhalb weniger Stunden war der Messias von Mannheim für die breite Öffentlichkeit zur Symbolfigur der „anderen Seite“ geworden.

Die Reaktion war eine kalte, schnelle und endgültige Hinrichtung. Der große Sender, der ihn jahrelang geschützt hatte, verkündete sofort die Trennung, da seine Aussagen im klaren Widerspruch zu den Werten des Senders stünden. Kurz darauf folgten die Söhne Mannheims – seine Familie, seine Brüder – die sich erschüttert und mit sofortiger Wirkung distanzierten. Es war das Ende einer Ära und der Beginn des totalen Exils.

Der wahre endgültige Bruch schien besiegelt. Trotz seiner späteren Entschuldigung hatte der Staat nicht vergessen. Nach jahrelangen Ermittlungen erfolgte die Anklage wegen Volksverhetzung. Dies war nicht länger eine moralische Debatte, kein Medienkandal; dies war nun ein Fall für die Justiz. Das verlorene Vertrauen hatte eine juristische Aktennummer. Ein Comeback schien vom absoluten Nullpunkt aus unmöglich.

Einige Zeit später geschah das Undenkbare. Naidoo veröffentlichte ein Video, das nicht den Propheten von einst, sondern einen sichtlich müden, gezeichneten Mann zeigte. Seine Stimme war brüchig, als er die Worte sprach, auf die niemand mehr zu hoffen gewagt hatte: Er entschuldigte sich. Er distanzierte sich von „allen extremistischen und spaltenden Gedankenwelten“ und sprach von einem Irrweg, in den er sich verrannt habe.

Als Auslöser nannte er einen „Schock von außen“: den Ausbruch eines großen Krieges in Europa. Seine Frau ist aus dieser Region, und die Gespräche mit Flüchtlingen hätten ihn aufgewacht, seine inneren Kriege beendet. Doch war dies wahre Reue oder ein kalkuliertes Manöver zur Karriere-Rettung? Die Tatsache, dass er vom Blatt ablas, nährte die Zweifel der Kritiker.

Diese Entschuldigung löste eine neue, unerwartete Tragödie aus: Seine neuen Anhänger, die ihn in seinem Exil als Wahrheitssucher gefeiert hatten, fühlten sich nun verraten. Für sie war er ein Verräter, der sich dem System beugte. Xavier Naidoo stand in einem Niemandsland; er hatte die Brücke zur Gesellschaft abgebrannt, und nun hatte er auch die Brücke zu seinem Exil abgebrannt.

Die größte Ironie: Die Reue kam zu spät. Sie konnte die Räder der Justiz nicht mehr aufhalten. Die Anklage war die kalte Bestätigung: Der Weg zur Erlösung war gescheitert.

IV. Die neue Realität der gespaltenen Nation

Hier stehen wir nun. Das Rätsel ist größer als je zuvor: Ein Mann, angeklagt wegen Volksverhetzung, dem die Gesellschaft das Vertrauen entzogen hat, füllt Arenen und verkauft 150.000 Tickets. Was bedeutet das?

Die Geschichte von Xavier Naidoo ist am Ende nicht mehr nur seine eigene; sie ist ein Spiegel für unsere Zeit. Sie wirft die fundamentale Frage auf, ob die sogenannte Cancel Culture versagt hat oder ob wir gerade ihre nächste, komplexere Stufe erleben.

Die „Öffentlichkeit“ gibt es nicht mehr. Es gibt die eine Öffentlichkeit, die protestiert, offene Briefe schreibt und in der Anklage die gerechte Konsequenz sieht. Und es gibt die andere Öffentlichkeit: Die 150.000 Menschen, die ein Ticket kaufen. Dies ist eine Öffentlichkeit, die entweder vergeben hat oder der die Vergebung schlicht egal ist. Sie wollen nicht den Moralapostel; sie wollen den Künstler. Sie wollen die Lieder ihrer Jugend.

Die Rückkehr Xavier Naidoos lehrt uns eine unbequeme Lektion über die Zukunft des Ruhms: Das verlorene Vertrauen der Gesellschaft bedeutet nicht mehr zwangsläufig das Ende einer Karriere. Es bedeutet die Spaltung des Publikums. Man braucht nicht mehr das ganze Land, man braucht nur seine eigene loyale Nation.

Der verlorene Sohn wurde von der Mitte der Gesellschaft nicht wieder aufgenommen, aber er ist trotzdem zurück. Er ist nicht der Geheilte, der wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückkehrt, sondern der König einer sehr großen, sehr lauten und sehr zahlungskräftigen Nische. Er hat die Vergebung der Industrie nicht bekommen, er hat die Vergebung der Justiz nicht bekommen, aber er hat die Tickets verkauft. In der kalten Logik des Marktes ist dies vielleicht die einzige Vergebung, die am Ende zählt.