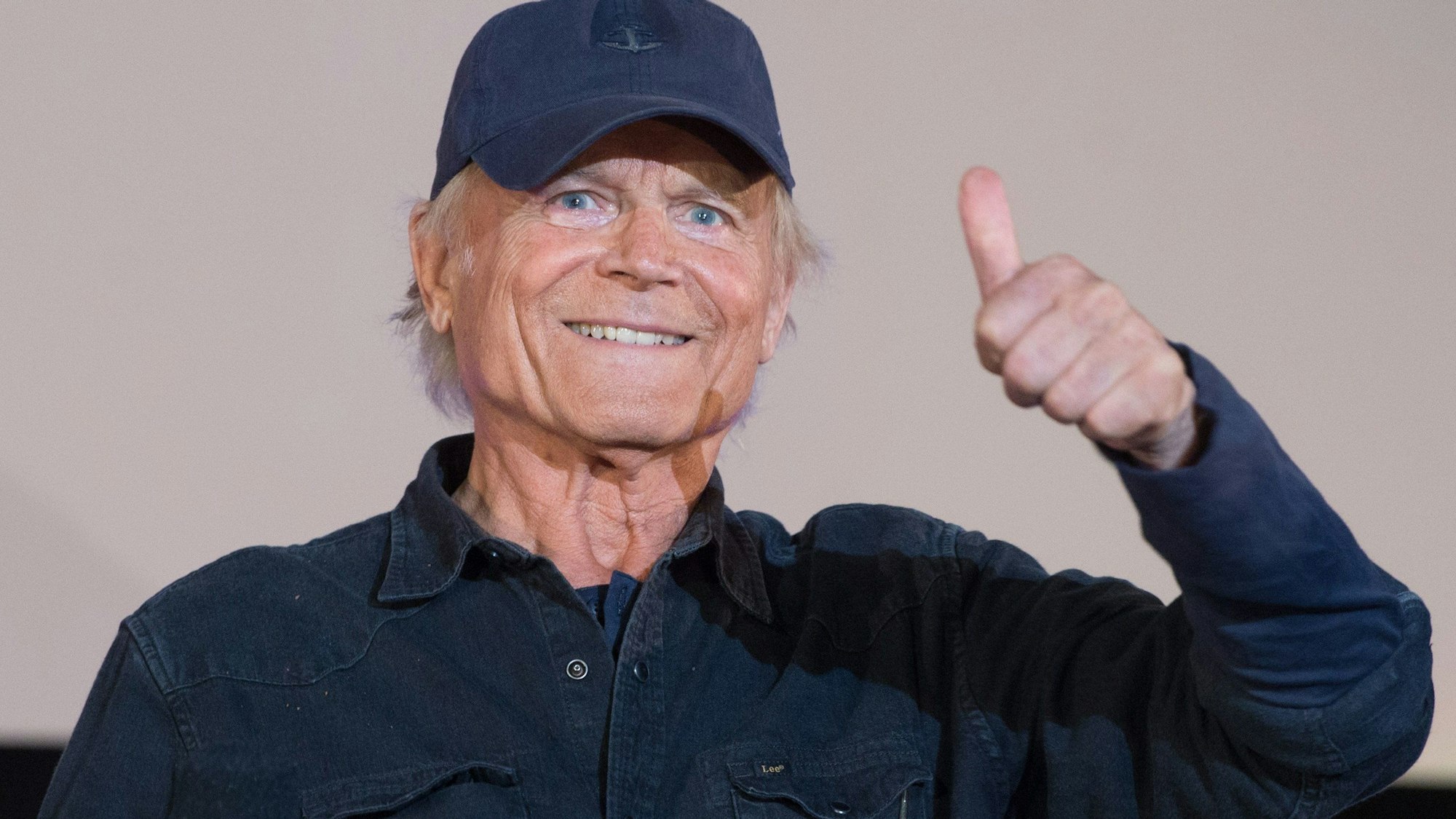

Sie sind das berühmteste Augenpaar des europäischen Kinos: strahlend blau, umrahmt von einem unbezwingbaren Optimismus und immer bereit für einen Schlag oder einen frechen Spruch. Für Millionen von Menschen in Deutschland waren diese Augen in der Zeit seines größten Erfolgs nicht nur ein Markenzeichen, sie waren ein Versprechen auf unbeschwerte Freude und eine Flucht aus dem Alltag. Sie gehörten Terence Hill, dem charmanteren, fast engelsgleichen Teil des unbesiegbaren Duos, das die Popkultur Westdeutschlands tief prägte. Er war der blonde Engel, der mit Leichtigkeit das Böse besiegte und dessen Lächeln jede Leinwand erhellte. Doch hinter diesem strahlenden, öffentlichen Lächeln, verborgen vor den Kameras und der millionenfachen Bewunderung, lag ein Schatten, der so tief und so dunkel war, dass er ein ganzes Jahrzehnt anhalten sollte: die entsetzliche Tragödie, die Mario Girotti, der Mann hinter der Maske, fast zerbrochen hätte.

Mitten auf dem absoluten Höhepunkt seines Ruhms, in einem Moment, als die Welt ihm buchstäblich zu Füßen lag, verschwand Terence Hill. Es war kein langsames Ausklingen der Karriere, sondern ein abrupter, fast ohrenbetäubender Schnitt. Der Mann, der das Lachen verkörperte, verstummte. Die Öffentlichkeit, die sich nach Skandalen, Zusammenbrüchen oder Erklärungen sehnte, fand nichts als eine unerklärliche Stille. Die Welt kannte den Haudegen auf der Leinwand, sie feierte den unbesiegbaren Helden. Aber sie kannte nicht den Vater, der einen Schmerz ertrug, der so tief und so persönlich war, dass er seine Identität und sein Leben für immer zu zerstören drohte.

Der Deutsche Held, der keiner war

Um die Tiefe dieser Tragödie zu verstehen, muss man die kulturelle Alchemie verstehen, die Terence Hill erst erschaffen hat. Deutschland liebte ihn, als wäre er einer von ihnen. Doch sie sahen nicht Mario Girotti, den zurückhaltenden, in Venedig geborenen Italiener, der klassisches Schauspiel studiert hatte. Sie sahen Terence Hill, eine Figur, die fast mehr Deutsch als italienisch war. Sein Aufstieg entsprach einer gesellschaftlichen Notwendigkeit: Das Land sehnte sich nach einem Helden, der nicht die Last der komplizierten Geschichte trug, sondern diese einfach mit einem frechen Grinsen weglächelte.

Gemeinsam mit Bud Spencer lieferte er genau das. Ihre Filme waren Prügelkomödien – laut, herrlich albern und wunderbar gewaltfrei in ihrer Exzessivität. Der wahre, entscheidende Zauber für das deutsche Publikum geschah in der Synchronisation. Die legendäre Schnodderdeutsch-Synchro gab Terence Hill eine Stimme und eine Persönlichkeit, die er im italienischen Original nie hatte. Wo der Italiener vielleicht nur lächelte, warf der deutsche Terence Hill mit absurden Wortspielen und respektlosen Sprüchen um sich. Diese Stimme machte ihn unbesiegbar, nicht nur körperlich, sondern vor allem intellektuell. Er war das popkulturelle Gegengift, das für unbeschwerte Leichtigkeit stand.

Doch dieses unzerbrechliche Image hatte einen immensen Preis: die „Tyrannei der Maske“. Das Publikum wollte Terence Hill, den unbesiegbaren Halbgott, nicht Mario Girotti, den verletzlichen, nachdenklichen Menschen. Der Druck, dieses makellose Bild des ewig lächelnden Helden aufrechtzuerhalten, war unmenschlich. Der Mann, der privat die absolute Ruhe suchte, Bücher las und die Natur liebte, stand in brutalem Kontrast zu dem lauten, draufgängerischen Haudegen auf der Leinwand. Die Maschine des Erfolgs war unersättlich und verlangte ständig nach mehr, reduzierte ihn gnadenlos auf ein einziges Image und nahm ihm jegliche Autonomie über seine eigene künstlerische Entwicklung.

Die Festung, die nicht hielt

Um diesem unaufhörlichen Wahnsinn zu entkommen, baute sich Girotti systematisch eine Festung der Normalität. Er heiratete Lori Hill, eine Amerikanerin bayerischer Abstammung, und zog sich auf eine Farm in Massachusetts in den Vereinigten Staaten zurück. Dies war seine Flucht, seine verzweifelte Suche nach einem Ort, an dem er nicht Terence Hill, sondern einfach nur Mario sein konnte.

Die vielleicht größte, tragische Ironie dieser Geschichte liegt in seiner intimen Beziehung zu Deutschland. Das Land, das ihn am meisten feierte, war auch der Ort einer seiner privatesten Entscheidungen: Während Dreharbeiten in München adoptierten er und Lori einen wenige Wochen alten Jungen – Ross. Dieses Kind, dieser deutsche Säugling, wurde zum wichtigsten Baustein seiner privaten Festung, ein Symbol für das normale Leben, das er so verzweifelt zu schützen versuchte. Es war ein stilles, privates Glück, das er eifersüchtig vor dem grellen Licht der Kameras verbarg.

Niemand in den jubelnden Kinoseelen ahnte damals, dass dieser Akt der Liebe auf dem Höhepunkt seines Ruhms später der Ursprung der größten und dunkelsten Tragödie seines Lebens sein würde.

Der Tag, an dem das Lächeln erlosch

Zu Beginn des Drehs für sein persönliches Filmprojekt schien die Welt von Terence Hill, zumindest von außen betrachtet, noch vollkommen in Ordnung. Er war ein Superstar und bereitete sein bis dahin ehrgeizigstes und persönlichstes Projekt vor: Er wollte Regie führen und die Hauptrolle spielen bei Lucky Luke, der liebevollen Verfilmung des Comics, den er so sehr schätzte. Und er würde nicht allein sein. Sein Sohn Ross, der einst in München adoptierte Junge, war nun ein charismatischer, talentierter junger Mann und offiziell für die Rolle des Billy the Kid gecastet worden. Es sollte ihr gemeinsamer Film werden, ein triumphaler Moment für Vater und Sohn.

Doch dieser Moment sollte niemals kommen.

Im tiefsten Winter, in einer kalten Nacht in Massachusetts, geschah das Unfassbare. Ross Hill war mit dem Auto unterwegs, geriet auf einer vereisten Straße ins Schleudern. Der Unfall war verheerend. Ross starb noch am Unfallort, nur im Jugendalter. Für Mario Girotti war dies kein Skandal, den man managen konnte; es war eine Auslöschung. Es war der Albtraum eines jeden Vaters, eine fundamentale Tragödie, die tief in sein Innerstes schnitt und alles, was er je geglaubt oder geliebt hatte, in Frage stellte.

Die fast unerträgliche Ironie dieser Tragödie liegt in ihrem Timing: Der Unfall passierte nur wenige Tage, bevor Ross und sein Vater gemeinsam zu den Dreharbeiten für Lucky Luke aufbrechen sollten. Die Koffer waren metaphorisch gepackt, die Drehbücher gelernt, die Rolle des Billy the Kid wartete.

Terence Hill stand nun vor einer unmöglichen, einer unmenschlichen Wahl. Er konnte aufgeben, alles absagen, sich in seiner undurchdringlichen Trauer vergraben, und niemand hätte es ihm übel genommen. Oder er konnte weitermachen. Er traf die unvorstellbare Entscheidung, weiterzumachen.

Die Folter am Set

Ob es ein letzter Akt des Professionalismus war oder ein Zustand tiefen, betäubenden Schocks, wissen wir nicht. Er flog zum Set. Er stellte sich hinter die Kamera. Er zog das Kostüm des fröhlichen Helden an und begann Regie zu führen in genau dem Film, in dem sein verstorbener Sohn hätte mitspielen sollen.

Man kann sich die surreale, tägliche Hölle dieses Drehs kaum vorstellen. Jeden einzelnen Tag musste Mario Girotti aufstehen, um den fröhlichen, pfeifenden Lucky Luke zu spielen, während er innerlich zerbrach. Er musste Regieanweisungen geben, Kamerapositionen festlegen und „Action“ rufen für Szenen, in denen sein Sohn hätte stehen sollen. Jede Szene, die für Billy the Kid geschrieben wurde, jede Zeile, die nun einem anderen Schauspieler gegeben wurde, war nicht nur ein leerer Platz. Sie war eine schreiende Erinnerung an den leeren Stuhl neben ihm. Er inszenierte die Abwesenheit seines eigenen Kindes.

Für die Medien war Lucky Luke vielleicht nur ein weiterer Film, vielleicht sogar eine kommerzielle Enttäuschung. Für Terence Hill war es wochenlange, ununterbrochene Folter. Als der Film abgedreht war, als die Kameras endlich stillstanden, erlosch das Licht in den berühmten blauen Augen.

Das große Schweigen

Die Industrie ließ ihn fallen – nicht aus Bosheit, sondern aus ratloser Gleichgültigkeit. Ein Held, der so tief und echt gelitten hatte, passte nicht mehr in die Welt der leichten Unterhaltung. Und Mario Girotti zog sich zurück. Das große Schweigen hatte begonnen.

Das Schweigen von Terence Hill war kein politisches Statement oder ein kalkulierter Rückzug. Es war ein stilles, fast hermetisches Verschwinden, ein langsames, schmerzhaftes Verblassen aus dem grellen Rampenlicht, das ihm so viel gegeben und so unvorstellbar grausam genommen hatte. Die Jahre vergingen, und Deutschlands beliebtester Importheld war einfach weg. Es gab keine Interviews, keine öffentlichen Auftritte, keine Erklärungen. Es war ein selbst auferlegtes Exil.

Er zog sich auf seine Farm in Massachusetts zurück, jene Festung der Normalität, die er einst zum Schutz seiner Familie gebaut hatte. Er war nun nur noch Mario. Er widmete sich seiner Frau Lori, seinem verbliebenen Sohn. Er suchte Trost in der Natur, in der körperlichen Arbeit, in der absoluten Stille. Er vertiefte sich intensiv in Philosophie und Religion, auf der verzweifelten Suche nach einem Sinn in dem, was vollkommen sinnlos schien. Wie kann man den Mann spielen, dem alles gelingt, wenn einem selbst das Allerwichtigste auf so grausame Weise genommen wurde?

Die Wiedergeburt auf dem Fahrrad

Sein Moment, das Schweigen zu brechen, fand nicht vor einer Fernsehkamera statt, nicht in einer wütenden Autobiografie, in der er Produzenten oder Manager anklagte. Er hatte niemanden anzuklagen. Das Schicksal hatte es getan. Sein Schweigen zu brechen war eine innere, stille Entscheidung, die fast ein ganzes Jahrzehnt reifen musste. Es war die Entscheidung, den Schmerz nicht länger sein Leben definieren zu lassen, sondern ihn zu akzeptieren und in etwas Neues zu verwandeln.

Und dann, als die meisten ihn bereits abgeschrieben oder vergessen hatten, trat er wieder vor die Kamera. Aber es war nicht der Terence Hill, an den sich die Welt erinnerte. Er kehrte nicht mit einem lauten Knall zurück, nicht in einem nostalgischen Western. Er kehrte im Fernsehen zurück, in einer Rolle, die das absolute, radikale Gegenteil von allem war, was er je getan hatte: Er spielte Don Matteo, einen sanftmütigen, weisen katholischen Priester in einer italienischen Kleinstadt, der auf einem Fahrrad Verbrechen aufklärt.

Die Reaktion war zunächst Verwirrung. Wo war der Mann mit den Fäusten? Wo war das freche, laute Lächeln? An seiner Stelle stand ein älterer, nachdenklicher Mann, dessen Augen nicht mehr blitzten, sondern eine tiefe, ruhige, fast schmerzhafte Weisheit ausstrahlten. Dies war seine Antwort. Dies war sein Weg, die Kontrolle über seine Geschichte zurückzugewinnen. Er klagte kein System an. Er schrieb seine eigene Geschichte neu.

Don Matteo wurde ein phänomenaler, generationsübergreifender Erfolg und gab ihm eine zweite, vielleicht sogar wahrhaftigere und bedeutungsvollere Karriere. Er hatte sein Schweigen gebrochen, nicht mit Worten des Zorns, sondern mit einer stillen, beharrlichen Tat der Wiedergeburt.

Die Geschichte von Mario Girotti erinnert uns eindringlich daran, dass der Preis des Ruhms nicht immer in verlorenen Tantiemen oder unfairen Verträgen gemessen wird. Manchmal wird der höchste Preis in der absoluten Stille bezahlt, in dem unmenschlichen Zwang, ein öffentliches Lächeln aufrechtzuerhalten, während die private, innere Welt unwiderbringlich in Trümmern liegt. Terence Hill lehrte uns eine universelle Lektion über Widerstandsfähigkeit. Er zeigte, dass wahre Stärke nicht immer im öffentlichen Kampf liegt, nicht im lauten Benennen von Schuldigen. Manchmal liegt die größte, fast übermenschliche Kraft in der stillen, quälenden Entscheidung, einfach weiterzumachen.

Er hat uns bewiesen, dass selbst nach der dunkelsten, unvorstellbarsten Tragödie ein zweites Leben möglich ist. Vielleicht ein leiseres, ein nachdenklicheres, aber ein Leben, das endlich mit der eigenen authentischen Stimme gelebt wird.