Karlheinz Böhm, der Mann, dessen Gesicht einst Anmut und adelige Tugend auf der Leinwand verkörperte, führte ein Leben, das sich wie ein gewaltiges Paradoxon liest. Von der aristokratischen Pracht der Wiener Hofburg bis in die staubigen Ebenen Äthiopiens spannte sich ein Bogen, der nicht nur eine Karriere, sondern eine tiefgreifende menschliche Suche nach Sinn und Erlösung beschreibt. Er war der gefeierte Kaiser Franz Joseph I., der durch eine radikale Gewissensentscheidung zum „Abo“ – dem Vater – Tausender in Afrika wurde. Doch hinter der Fassade des humanitären Heiligen verbargen sich auch persönliche Tragödien und familiäre Schatten, die das Bild des Retters kompliziert und zutiefst menschlich machen.

Der Schatten des Maestro: Eine Kindheit unter Erwartungen

Geboren am 16. März 1928, trat Karlheinz Böhm in eine Welt des Privilegs und der Disziplin ein. Sein Vater, Karl Böhm, war einer der dominantesten Dirigenten des 20. Jahrhunderts, ein Mann, dessen Perfektionismus legendär war. Die Mutter, die Sopranistin Thea Linhard, trug ebenfalls zu dem Druck bei, dem der junge Karlheinz ausgesetzt war. Er wuchs im Schatten gewaltiger Erwartungen auf, in einem Zuhause, das von Kunst, aber auch von emotionaler Distanz geprägt war. Ein beunruhigender Aspekt seiner frühen Jahre war die Nähe seines Vaters zum nationalsozialistischen Regime, das ihm 1934 die Leitung der Semperoper in Dresden verschaffte. Als der Krieg Europa verschlang, wurde der Teenager in die neutrale Schweiz ins Elite-Internat Lyceum Alpinum geschickt – ein sicherer, aber isolierter Ort des Exils.

Der größte Bruch kam, als er versuchte, in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters zu treten. Stundenlanges Üben Beethovens gipfelte in einer vernichtenden Audienz bei dem großen Pianisten Wilhelm Backhaus, der ihm höflich mitteilte: „Für den Sohn vom Böhm hätte ich ein bisschen mehr erwartet.“ In diesem Moment erkannte Karlheinz Böhm, dass er seinen eigenen Weg finden musste. Er wandte sich vom Klavier ab und schrieb sich gegen den Willen seines Vaters in Wien für den Schauspielunterricht ein – ein erster mutiger Schritt auf dem Weg zur Selbstbestimmung.

Das goldene Gefängnis des Kaisers

Die deutschsprachige Nachkriegswelt sehnte sich nach Unschuld und Trost. Karlheinz Böhm, elegant, kultiviert und zurückhaltend, wurde das ideale Gesicht dieses Traums. Mit seinem Engagement am Wiener Burgtheater und ersten Filmrollen schien seine Karriere auf einem soliden Fundament zu stehen. Doch es war das Jahr 1955, das ihn über Nacht zu einer Ikone machte: Die Besetzung als Kaiser Franz Joseph I. in der Trilogie Sissi an der Seite der strahlenden Romy Schneider.

Die Filme, eine opulente Fantasie über eine idealisierte Monarchie, brachen alle Kassenrekorde. Böhm verkörperte den standhaften, sanften Kaiser perfekt und wurde zur Verkörperung von Anmut. Doch die Rolle, die ihn berühmt machte, wurde schnell zu seiner größten Bürde. „Die Menschen verwechseln den Schauspieler mit dem Menschen“, klagte er. „Sie wollen Franz Josef, nicht mich.“ Er fühlte sich in einer filmischen Perfektion konserviert, die er verabscheute. Produzenten boten ihm endlose Wiederholungen desselben tugendhaften Charakters an. Böhm, hungrig nach künstlerischer Tiefe und Wahrheit, wusste, dass er aus diesem goldenen Käfig ausbrechen musste – koste es, was es wolle.

Die zerstörerische Erlösung: Vom Kaiser zum Mörder

1960 fasste Böhm einen radikalen Entschluss, der seine Karriere in Deutschland beenden sollte. Er nahm die Hauptrolle in Michael Powells psychologischem Thriller Peeping Tom an, in dem er einen Serienmörder spielte, der seine Opfer filmte. Es war das exakte Gegenteil seines kaiserlichen Images, eine kühne Suche nach künstlerischer Wahrhaftigkeit, die das Publikum nicht bereit war zu akzeptieren. Die Kritiker reagierten mit Abscheu, nannten den Film obszön. Böhm gestand später verbittert: „Niemand wollte Sissis Ehemann als Mörder sehen.“

Sein Ruf brach über Nacht zusammen. Hollywood, das ihm zuvor einen vielversprechenden Vertrag angeboten hatte, zog sich zurück. Der Schauspieler Karlheinz Böhm war in seiner Heimat zur „beschädigten Ware“ geworden. Diese Zurückweisung stürzte ihn in ein Jahrzehnt der Stille und des Kampfes, das er später als demütigend und zugleich befreiend beschrieb. „Ich scheitere lieber ehrlich, als erfolgreich zu sein, indem ich lüge“, bemerkte er einmal.

Es war eine neue Generation und ein kompromissloser Geist, die ihm eine zweite künstlerische Chance gaben: Rainer Werner Fassbinder. Die Zusammenarbeit begann 1972 und führte Böhm zu Rollen von erschütternder Dunkelheit und Komplexität, etwa als sadistischer Ehemann in Martha. Der sanftmütige Kaiser war verschwunden, ersetzt durch einen Mann, der fähig war, Grausamkeit und menschliche Zerbrechlichkeit darzustellen. Fassbinder brachte ihn mit Ideen über Ungerechtigkeit und politische Verantwortung in Kontakt. „Reiner hat mich gelehrt, dass Kunst Stellung beziehen muss“, sagte Böhm. Dieses künstlerische Erwachen legte das Fundament für die radikalste Verwandlung seines Lebens.

Die Wette, die alles veränderte: Ein moralisches Ultimatum

Mitte der 1970er Jahre, während eines Erholungsurlaubs in Kenia, sah Karlheinz Böhm zum ersten Mal die brutale Realität des Elends in den Slums. Es war nicht Mitleid, das er empfand, sondern eine lodernde „Wut“ über die Ungerechtigkeit. Diese Wut wurde zu einer Obsession, die er nicht länger ignorieren konnte.

Am 16. Mai 1981 trat der einstige Filmschönling in der populärsten deutschen Fernsehshow auf: Wetten, dass…?. Vor Millionen von Zuschauern stellte er ein moralisches Ultimatum, das ihn für immer an ein neues Schicksal binden sollte. Er wettete, dass nicht einmal jeder Dritte bereit sei, eine einzige Mark, einen Franken oder einen Schilling für die hungernden Menschen in der Sahelzone zu spenden.

Obwohl nach der Sendung Spenden in Millionenhöhe eingingen, lag die Quote unter seiner Wette. Technisch hatte er gewonnen, doch Böhm sah das Ergebnis als Versagen der Menschheit. Er löste sein Versprechen kompromisslos ein: Er würde den Rest seines Lebens den Menschen widmen, für die er gewettet hatte.

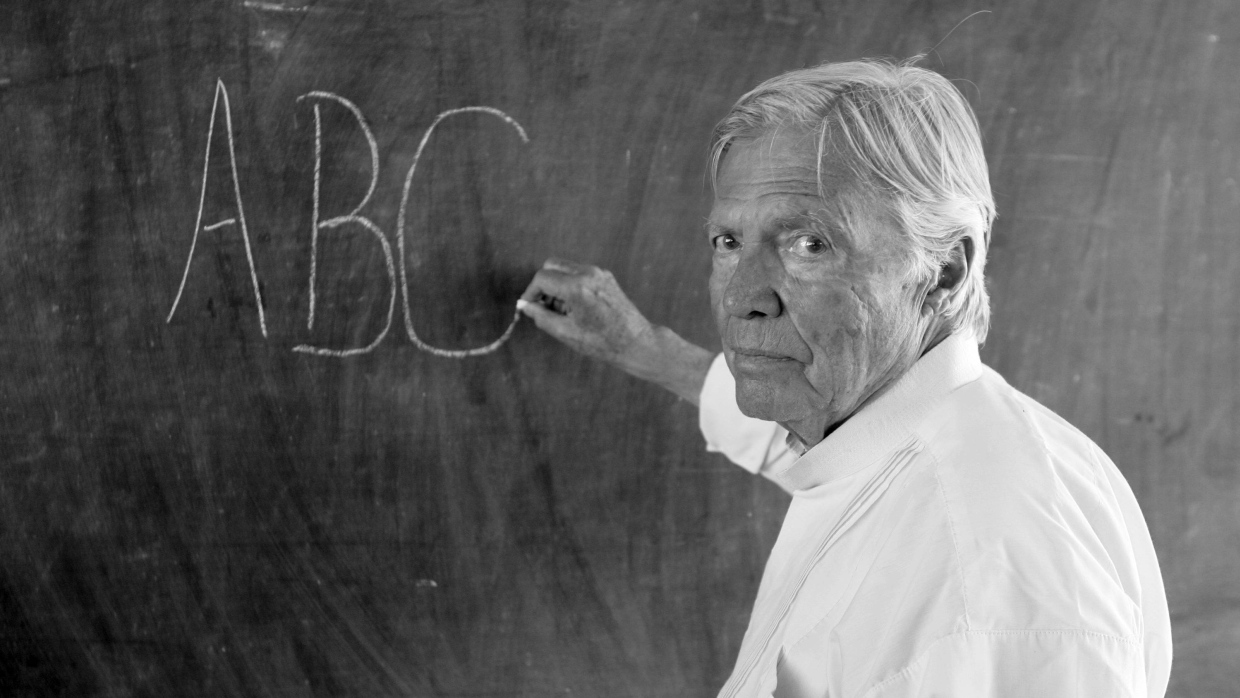

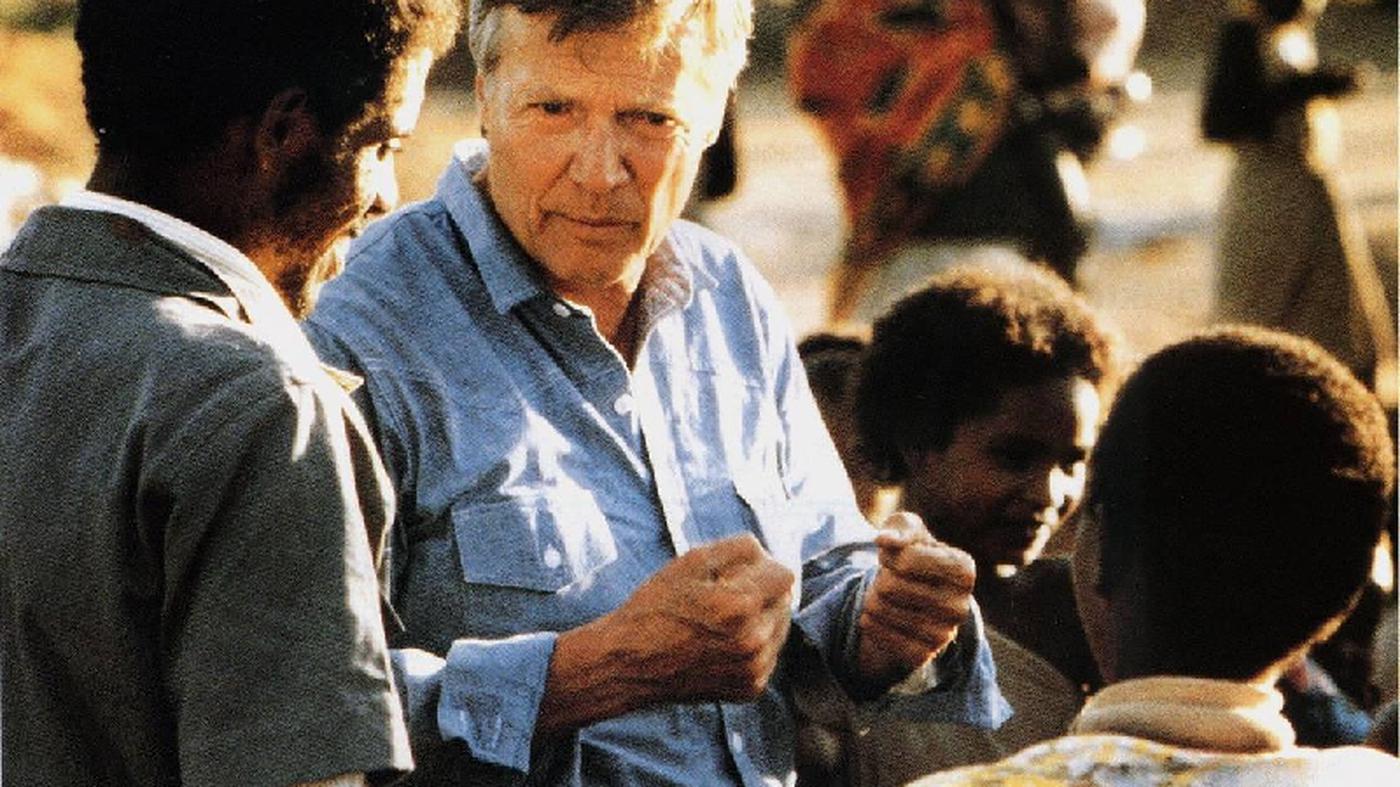

Noch im Oktober desselben Jahres gründete er die Organisation Menschen für Menschen. Seine Vision war radikal: keine Almosen, sondern nachhaltige Entwicklung. Er weigerte sich, einfach Geld zu schicken, sondern reiste selbst nach Äthiopien. Er lebte unter den Dorfbewohnern, lernte Amharisch und setzte auf einen ganzheitlichen Ansatz, der Bildung, medizinische Versorgung, sauberes Wasser und insbesondere die Stärkung von Frauen in den Mittelpunkt stellte. Sein Credo: „Ein Brunnen ohne Wissen ist nur ein Loch im Boden.“ Er forderte die Abschaffung von Kinderheiraten und Genitalverstümmelung – Haltungen, die ihm das Vertrauen der lokalen Gemeinschaften sicherten.

Das afrikanische Erbe und die letzten Schatten

Karlheinz Böhm wurde in Äthiopien zu einer verehrten Figur, die man „Abo“ (Vater) nannte. Im Jahr 2003 verlieh ihm das Land als erstem Ausländer die Ehrenbürgerschaft – eine Ehre, die den Schauspieler, der einst in Europa scheiterte, nun als moralisches Vorbild in seiner wahren Heimat bestätigte. Er heiratete die äthiopische Agrarwissenschaftlerin Almats Tessome Böhm, mit der er Seite an Seite für seine Vision kämpfte.

Doch das Bild des humanitären Heiligen war nicht makellos. Böhm musste sich mit Kritik an der Verwaltung seiner Stiftung auseinandersetzen, aber vor allem mit einer schmerzhaften persönlichen Anklage. Seine älteste Tochter Sissy Böhm veröffentlichte Memoiren, in denen sie ihre Eltern schwerer Misshandlungen bezichtigte und Karlheinz Böhm unangemessenes Verhalten vorwarf. Der Mann, der für Gerechtigkeit in Afrika kämpfte, sah sich mit dem dunkelsten Skandal im eigenen Haus konfrontiert.

Das letzte Kapitel in Böhm Leben war von tragischer Ironie geprägt. Nach einem schweren Autounfall in Äthiopien im Jahr 2007 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide. 2012 wurde bekannt, dass der Kämpfer für die Stimmlosen selbst seine Stimme verloren hatte: Er litt an schwerem Alzheimer. Er erkannte niemanden mehr und verlor im Stillen die Erinnerung an das Äthiopien, dem er sein Leben gewidmet hatte.

Am 29. Mai 2014 starb Karlheinz Böhm im Alter von 86 Jahren friedlich in Österreich. Bei seiner Beisetzung auf dem Salzburger Kommunalfriedhof erfüllte sich sein symbolischer Wunsch: Seine Urne wurde in ein Ehrengrab gesetzt, das mit Erde aus Äthiopien gefüllt war.

Karlheinz Böhm hinterließ nicht nur Filme, sondern Schulen, Brunnen und Generationen von Menschen, die ihm ein würdigeres Leben verdankten. Sein Leben war der Beweis, dass wahre Erlösung nicht in Applaus oder Ruhm, sondern in kompromisslosem Handeln gefunden werden kann. Er demonstrierte auf schmerzhafte Weise die zerbrechliche Linie zwischen Licht und Schatten in jedem menschlichen Leben, doch sein Vermächtnis als „Vater Afrikas“ bleibt eine der bewegendsten Geschichten der moralischen Verwandlung in der modernen Geschichte.