Der Ton im deutschen Generationenkonflikt ist rau, die Gräben zwischen “Boomern” und der “Generation Z” scheinen tiefer denn je. Während etablierte Führungskräfte aus der Baby-Boomer-Ära ihre jungen Nachfolger pauschal als bequem, unmotiviert und faul abstempeln, kontert die junge Generation mit Forderungen nach Work-Life-Balance, Sinnhaftigkeit und einer radikalen Abkehr von traditionellen Arbeitsmodellen. In diese aufgeheizte Debatte hat sich nun ein Akteur mit Wucht eingeschaltet, dessen Worte in den Chefetagen Deutschlands normalerweise Gesetz sind – und dessen Intervention einen viralen Tsunami ausgelöst hat: Carsten Maschmeyer.

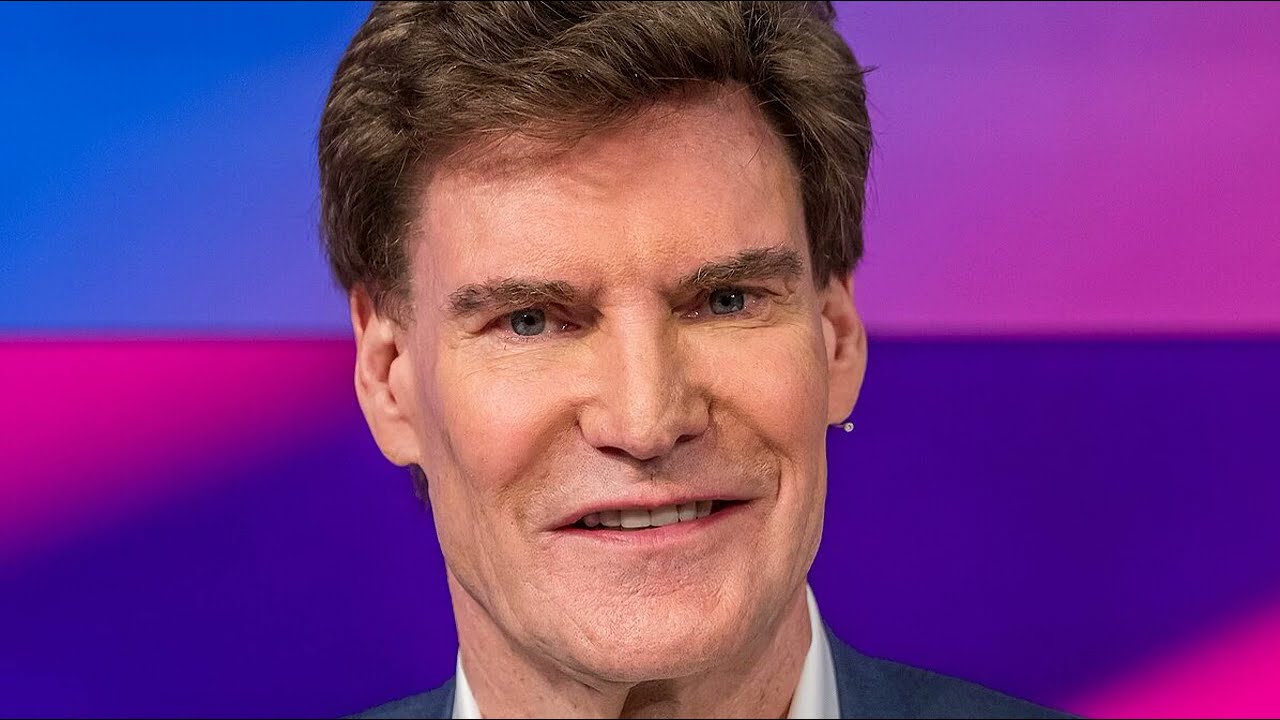

Der bekannte Investor, Unternehmer und Star aus der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen nutzt seine enorme Reichweite in den sozialen Medien nicht nur für Business-Tipps, sondern zunehmend auch als Sprachrohr für gesellschaftliche und wirtschaftliche Brandherde. Mit einem leidenschaftlichen Aufschrei auf der Plattform X (ehemals Twitter) hat Maschmeyer (66) nun eine Lanze für die oft diffamierte Generation Z (geboren zwischen 1995 und 2010) gebrochen. Seine Kritik richtete sich dabei nicht etwa an die Jugend selbst, sondern überraschend und provokant an die älteren Generationen und die traditionellen Führungskräfte, die er direkt für den eskalierenden Konflikt verantwortlich macht. Es ist eine Abrechnung, die seismische Wellen in der deutschen Arbeitswelt schlägt und das Selbstverständnis vieler Boomer-Bosse fundamental infrage stellt.

Das Ende des „Gen Z Bashing“: Ein Unternehmer mit 40 Jahren Erfahrung spricht Klartext

Maschmeyers Post auf X war ein Ausdruck sichtlich aufgestauter Wut. Er beginnt mit einer unmissverständlichen Erklärung, die sofort die Nerven der Debattenteilnehmer trifft: „Wirklich, ich kann dieses Gen Z Bashing nicht mehr ertragen.“ Allein dieser Satz, von einem der prominentesten und erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands formuliert, ist ein Paukenschlag. Er beendet damit die stillschweigende Akzeptanz der pauschalen Jugendkritik.

Um seiner Aussage Gewicht zu verleihen, zieht Maschmeyer seine über 40-jährige Erfahrung als Unternehmer heran. Er erinnert an eine universelle Wahrheit, die im Eifer des Generationenstreits oft vergessen wird: „Ich bin seit 40 Jahren Unternehmer und kann sagen: Faulenzer und Drückeberger gab es in den 80ern genauso wie in den 90ern und in den 00er und wie heute.“ Mit dieser einfachen, aber kraftvollen Feststellung entzieht er dem zentralen Argument der Boomer – dass die heutige Jugend arbeitsscheuer sei als frühere Generationen – jede Grundlage. Faulheit ist keine Frage des Geburtsjahres, sondern ein individuelles Problem, das in jeder Ära und jedem Alter existiert.

Die Kritik an der Spitze: Wer fordert, muss fördern

Der Kern von Maschmeyers Wut richtet sich jedoch an die Gegenseite. Er stellt klar, dass der Großteil der jungen Arbeitnehmer keineswegs unmotiviert ist, sondern im Gegenteil: „Die allermeisten sind fleißig und leistungswillig.“ Wenn in Unternehmen Probleme mit der Motivation auftreten, sieht Maschmeyer die Ursache nicht im Kalenderjahrgang der Belegschaft, sondern in der mangelnden Anpassungsfähigkeit der Führung.

Seine Forderung ist eine radikale Kehrtwende in der traditionellen Denke: „Und wer als Chef gute Leistung möchte, muss auch gute Bedingungen schaffen und darf unter Führung kein Herknechtverhältnis verstehen.“ Das Wort „Herknechtverhältnis“ ist hierbei der emotionale Anker seiner Kritik. Es beschreibt präzise die überkommene, hierarchische und oft autoritäre Führungsphilosophie, in der der Chef der Herr und der Angestellte der Knecht ist, der ohne Widerrede zu gehorchen hat.

In der modernen Arbeitswelt, die von einem eklatanten Fachkräftemangel und dem “War for Talent” geprägt ist, sei dieses Modell nicht nur unmenschlich, sondern schlichtweg unpraktikabel. Maschmeyer verlangt von den Führungskräften der älteren Generationen, ihre Perspektive zu wechseln und anzuerkennen, dass die Leistung nicht durch Druck, sondern durch Wertschätzung, flexible Strukturen und eine sinnstiftende Unternehmenskultur maximiert wird. Die Generation Z ist bereit zu arbeiten – aber sie ist nicht bereit, sich für die Arbeit selbst aufzuopfern. Sie verlangt eine faire Gegenleistung für ihre Zeit und ihren Einsatz. Diese Gegenleistung sind nicht nur Geld, sondern auch Respekt, Flexibilität und die Möglichkeit, das Privatleben nicht vollständig der Karriere unterzuordnen.

Generation Z ist nicht faul, sie ist anders

Maschmeyer bekräftigte seine Haltung kürzlich auch in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau. Dort differenzierte er die Wahrnehmung der jungen Generation noch schärfer. Er betonte, dass die Gen Z keineswegs bequem oder unmotiviert sei. Vielmehr handle es sich um eine Generation, die sich mit beeindruckender Geschwindigkeit an eine fundamental neue Arbeitswelt angepasst habe.

„Die Gen Z ist nicht faul. Sie sind einfach anders und haben abweichende Prioritäten“, so Maschmeyer. Dieser Schlüsselgedanke beleuchtet den Kern der Missverständnisse. Die Prioritäten der Gen Z sind Ausdruck einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderung. Aufgewachsen in einer Ära der Klimakrise, der globalen Pandemie und der ständigen digitalen Vernetzung, stellen sie existenzielle Fragen, die ihren Vorgängern fremd waren. Sie messen dem Purpose (dem Sinn der Arbeit), der psychischen Gesundheit und der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben einen höheren Wert bei als der reinen Akkumulation von Titeln und materiellem Wohlstand.

Die Forderung nach einer 4-Tage-Woche oder nach flexiblen Arbeitsmodellen ist in dieser Perspektive kein Ausdruck von Faulheit, sondern eine rationale Reaktion auf die gestiegenen Anforderungen und die Notwendigkeit, einen Ausgleich in einer beschleunigten Welt zu finden. Maschmeyers Standpunkt zwingt die etablierte Wirtschaft dazu, anzuerkennen, dass die Spielregeln im Talentmarkt neu geschrieben wurden. Die Unternehmen, die diese neuen Prioritäten als Chance begreifen und ihre Strukturen entsprechend anpassen, werden im Wettbewerb um die besten Köpfe die Gewinner sein. Diejenigen, die am „Herknechtverhältnis“ festhalten, werden unweigerlich den Anschluss verlieren und ihren Fachkräftemangel selbst verschulden.

Das Echo im Netz: Zwischen Zuspruch und „Generation Feuchttücher“

Wie bei allen brisanten Äußerungen in den sozialen Medien spaltete auch Maschmeyers Post die Meinungen. Die Kommentare auf X wurden zu einem Spiegelbild der gesamtgesellschaftlichen Debatte. Während viele Nutzer Maschmeyer für seinen Mut und seine differenzierte Sichtweise feierten, meldete sich auch sofort der Gegenwind.

Ein Nutzer konterte mit der Bemerkung: „aber Boomer Bashing ist okay? Gen Z ist die Generation Feuchttücher.“ Dieser harsche Kommentar, der das pauschalisierende Bashing von einer auf die andere Generation ummünzt, zeigt, wie tief die Verbitterung auf beiden Seiten sitzt. Maschmeyer ließ diese Kritik nicht unbeantwortet stehen. Er stellte sofort die Gegenfrage: „Wo lesen Sie das aus meinem Post heraus, dass Bashing okay wäre?“ Er verteidigt nicht die Jugend blind, sondern verurteilt jede Form der pauschalen Abwertung – ob sie nun Boomer oder Gen Z trifft. Sein Ziel ist eine sachliche Debatte und ein Ende der gegenseitigen Vorwürfe.

Ein weiterer Nutzer brachte einen wichtigen, medienpsychologischen Aspekt ins Spiel: „Heute darf die ganze Welt am Elend teilhaben. So entsteht schnell der Eindruck: Alle sind so drauf.“ Er verwies darauf, dass durch die ständige digitale Vernetzung und die Fokussierung der Medien auf Negativbeispiele der Eindruck einer flächendeckend faulen Jugend entstehen kann, obwohl es sich nur um Einzelfälle handelt. Maschmeyer pflichtete dieser Beobachtung bei: „Das stimmt. Gilt für jede Art von Dummheit.“ Die mediale Verzerrung und die Viralität negativer Schlagzeilen tragen wesentlich zur Verhärtung des Konflikts bei, indem sie das Bild der Generation Feuchttücher zementieren, obwohl die fleißige Mehrheit in der Stille produktiv ist.

Der private Blick: Wenn die Gen Z zur Familie gehört

Dass Maschmeyers Verteidigung der jungen Generation nicht nur theoretischer Natur ist, beweist sein privates Umfeld. Der Unternehmer ist über seine Ehe mit Veronica Ferres eng mit der Generation Z verbunden. Seine Stieftochter, die Schauspielerin Lilli Krug, gehört selbst dieser Generation an. Dieser persönliche Einblick in die Lebensrealität und die Prioritäten junger Menschen verleiht seiner öffentlichen Haltung eine Authentizität, die vielen anderen Kritikern fehlt. Er spricht nicht über eine theoretische Gruppe von Arbeitskräften, sondern über eine ihm vertraute Realität.

Maschmeyers Intervention ist damit mehr als nur ein viraler Post; es ist ein deutliches Signal an die deutsche Wirtschaft. Die Zeiten, in denen Mitarbeiter als austauschbare Rädchen im Getriebe betrachtet wurden, sind vorbei. Die Generation Z fordert Respekt, Sinnhaftigkeit und eine faire Teilhabe an den Erfolgen. Maschmeyer hat die Unternehmer dazu aufgerufen, nicht über die junge Generation zu wüten, sondern ihre eigenen Führungsmodelle radikal zu überdenken. Die Zukunft der deutschen Wirtschaft wird davon abhängen, ob die Boomer-Bosse bereit sind, die Lektion von Carsten Maschmeyer anzunehmen: Wer die besten Köpfe will, muss die besten Bedingungen bieten – und das „Herknechtverhältnis“ endgültig im Archiv der Wirtschaftsgeschichte ablegen.