Rolf Zacher: Die ungeschminkte Tragödie eines Genies – Vom Film-Olymp in den Abgrund

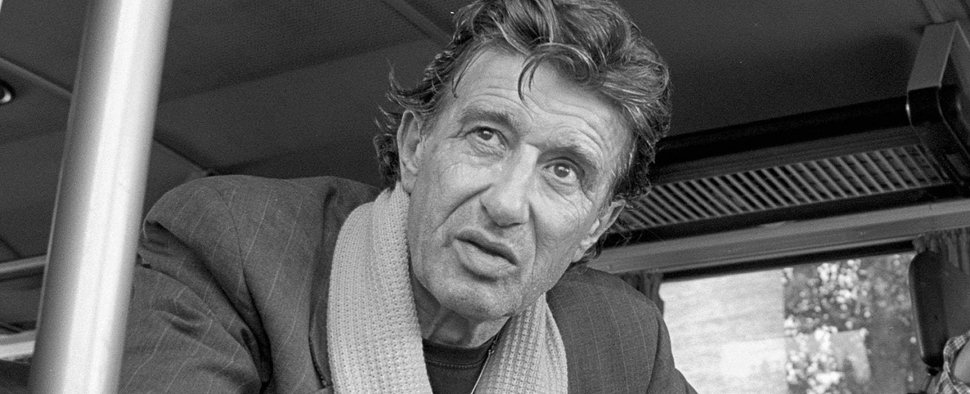

Es gibt Gesichter, die man nicht vergisst. Gesichter, die Geschichten erzählen, ohne ein einziges Wort zu sagen. Das Gesicht von Rolf Zacher war so eines. Zerfurcht, intensiv, mit Augen, die alles gesehen zu haben schienen – von den schillerndsten Höhen des Ruhms bis in die dunkelsten Tiefen menschlicher Abgründe. Am 3. Februar 2018 schloss er diese Augen für immer in einem Pflegeheim in Büdelsdorf, doch die Legende des Mannes, der das deutsche Kino mit seiner rohen, ungeschliffenen Authentizität revolutionierte, lebt weiter. Es ist die Geschichte eines brillanten Schauspielers, eines Rebellen, eines Süchtigen – die Geschichte einer tragischen Gratwanderung zwischen Kunst und Selbstzerstörung.

Geboren 1941 in Berlin, mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, war Zachers Start ins Leben alles andere als einfach. Seine Kindheit war ein Mosaik aus Hunger, Angst und Instabilität. Eine Zeit, die er oft in Heimen oder auf den Straßen verbrachte, immer auf der Suche nach einem Platz, an den er gehörte. Diese frühen Prägungen schmiedeten den Charakter, den das Publikum später lieben und fürchten sollte: einen Mann, der sich keinen Konventionen beugte, der die Härte des Lebens kannte und sie in jeder Faser seines Seins trug. In der Berliner Underground-Szene der 1950er-Jahre fand er schließlich seine Berufung. Er schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, doch sein wahres Ziel war die Bühne, das Rampenlicht. Seine wilde, unzähmbare Natur kollidierte jedoch oft mit der disziplinierten Welt der Schauspielschulen. Zacher war kein Mann für das Lehrbuch; er war ein Naturtalent, das aus dem Bauch heraus spielte.

Sein Einstieg in die Filmwelt erfolgte 1961 mit einer Nebenrolle in „Zu jung für die Liebe“, doch es waren die 1970er-Jahre, die ihn zu einer Ikone des Neuen Deutschen Films machten. In einer Zeit, in der das Kino nach neuen, unverbrauchten Gesichtern suchte, war Zacher eine Offenbarung. Er war nicht der klassische Held. Er war der Anti-Held, derjenige, der die Figuren spielte, vor denen die Gesellschaft gerne die Augen verschloss: Kleinkriminelle, Junkies, Gestrandete. Er gab den Marginalisierten eine Stimme und ein Gesicht, und er tat es mit einer erschreckenden Echtheit. Sein Durchbruch gelang ihm 1971 mit „Jaider, der einsame Jäger“, doch der Höhepunkt seines Schaffens sollte noch kommen. 1980 erhielt er für seine Rolle als entlassener Sträfling in „Endstation Freiheit“ den Deutschen Filmpreis als Bester Hauptdarsteller. Es war die Krönung einer Karriere, die auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn tanzte. Zacher wurde zum gefragten Charakterdarsteller, arbeitete mit Regie-Legenden wie Rainer Werner Fassbinder und war ein wiederkehrender Gast im sonntäglichen Fernsehkult „Tatort“.

Doch der Ruhm hatte eine dunkle Kehrseite. So authentisch Zacher seine Rollen als gebrochene Charaktere spielte, so sehr verschwamm die Grenze zu seinem eigenen Leben. Alkohol und Drogen wurden zu seinen ständigen Begleitern, ein verzweifelter Versuch, die inneren Dämonen zu betäuben. Die Exzesse, die sein Leben bestimmten, begannen, seine Karriere zu überschatten. In den 1980er-Jahren wurde es stiller um den gefeierten Star. Die Rollenangebote wurden weniger, die Skandale mehr. Zacher war gefangen in einem Teufelskreis aus Sucht und finanziellen Problemen. Er, der auf der Leinwand so meisterhaft die Kontrolle verlor, hatte sie im wahren Leben längst abgegeben.

Seine 2012 erschienene Autobiografie „Ende der Spielzeit“ war eine schonungslose Abrechnung mit sich selbst. Ein Geständnis, das offenbarte, wie tief er gefallen war. Er beschrieb darin seine Unfähigkeit, zwischen den gespielten Charakteren und seiner eigenen Identität zu unterscheiden. Die Rollen hatten ihn aufgefressen, die Sucht hatte ihm den Rest genommen. Es war der tragische Bericht eines Mannes, der alles hatte und doch alles verlor, weil er sich selbst im Rausch des Erfolgs und der Drogen nicht mehr finden konnte.

Der verzweifelte Versuch, ins Licht der Öffentlichkeit zurückzukehren, führte ihn 2016 in ein Format, das viele als den Tiefpunkt seiner Karriere ansahen: die Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Mit 74 Jahren zog er ins Dschungelcamp, ein gebrochener Mann, dessen Körper von den jahrzehntelangen Exzessen gezeichnet war. Es war ein schmerzhafter Anblick. Der einstige Rebell, der das deutsche Kino aufmischte, war nun auf die Gnade des Fernsehpublikums angewiesen. Doch sein Gesundheitszustand zwang ihn, das Camp vorzeitig zu verlassen. Es war sein letzter, öffentlicher Auftritt, ein leises, trauriges Ende einer einst so lauten und beeindruckenden Karriere.

Ein Jahr später, 2017, zog Rolf Zacher in ein Pflegeheim in der schleswig-holsteinischen Provinz. Der Lärm der Großstadt, der Glanz der Filmpremieren, die wilden Nächte – all das lag hinter ihm. Er verbrachte seine letzten Monate in der Stille, vielleicht im Frieden mit sich selbst. Am 3. Februar 2018 starb er im Alter von 76 Jahren.

Was bleibt, ist das Vermächtnis eines Mannes, der in über 190 Filmrollen brillierte und doch an der Rolle seines Lebens scheiterte. Rolf Zacher war mehr als nur ein Schauspieler. Er war ein Seismograf der Gesellschaft, ein Künstler, der sich traute, die Hässlichkeit und die Schönheit des menschlichen Daseins in all ihren Facetten zu zeigen. Er lebte exzessiv, er liebte exzessiv, und er spielte exzessiv. Vielleicht konnte er gar nicht anders. Seine Geschichte ist eine Mahnung, wie nah Genie und Zerstörung beieinanderliegen können. Er war ein gefallener Engel des deutschen Kinos, dessen Leuchten uns bis heute blendet, auch wenn er selbst in der Dunkelheit verglühte.