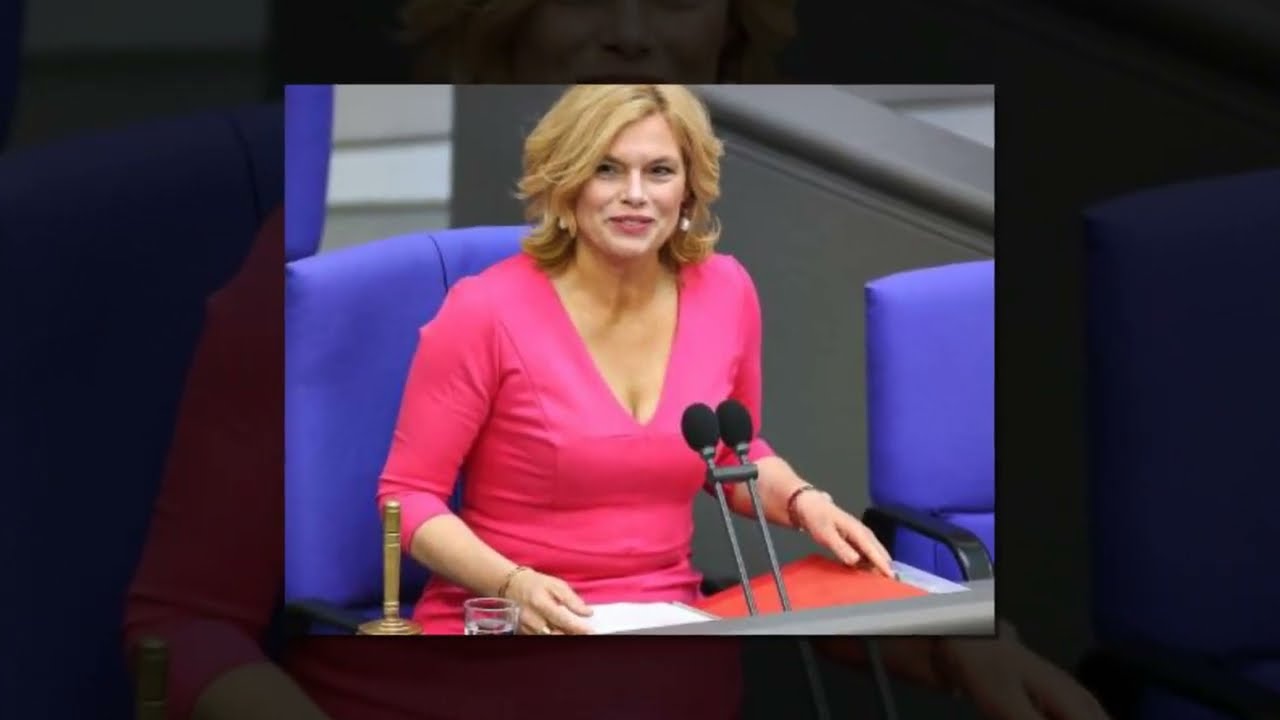

In einer politischen Landschaft, die sich zunehmend durch Hysterie, moralische Empörung und eine gefährliche Distanz zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Debatte auszeichnet, lieferte Julia Klöckner, die als Bundestagspräsidentin und erfahrene CDU-Politikerin eine der zentralen Figuren der bundesdeutschen Politik darstellt, in einem Interview mit der NTV-Moderatorin Pinar Atalay einen Moment von seltener, schmerzhafter Klarheit. Was als routiniertes Interview in einem neuen Sendeformat begann, entwickelte sich binnen Minuten zu einer schonungslosen Konfrontation über die Verantwortung der Medien, die Verengung des politischen Diskurses und die fatale Konsequenz dieser Entwicklung: die Stärkung der AfD.

Klöckner, die von vielen für ihre klare Haltung gelobt wird, von anderen aber gerade wegen ihrer Strenge und ihrer direkten Art kritisiert wird, bewies, dass sie die Würde ihres Amtes nicht nur im Hohen Haus selbst verteidigt, sondern auch im Schlagabtausch mit den Fragenstellern, die den Puls der Zeit messen sollen. Die zentrale Aussage, die als Echo in den politischen Redaktionen und Kommentarspalten nachhallen muss, war ein direkter Angriff auf die Art, wie Politik in Deutschland zurzeit diskutiert wird: „Unsere Diskussion, wie wir sie hier gerade führen, hilft der AfD.“

Die Falle der Polarisierung: Wenn Politik zum Spektakel wird

Moderatorin Pinar Atalay wählte, dem offenbar neuen Format entsprechend, einen persönlichen und konfrontativen Ansatz. Bereits die Einstiegsfrage verfehlte ihren Zweck und signalisierte den Ton der gesamten Sendung. Atalay fragte, ob Klöckner den 6. November, den Jahrestag des Bruchs der „Ampel“-Koalition, feiern würde – Klöckner sei schließlich eine der schärfsten Kritikerinnen gewesen. Klöckners nüchterne Replik, dass es nie gut sei, wenn Politik scheitere, entlarvte sofort die Absicht hinter der Frage: Es ging nicht um eine politische Analyse, sondern um das Spektakel, die Triumphgeste, die Polarisierung. Klöckner verstand es jedoch, die Emotion aus der Falle zu nehmen.

Noch deutlicher wurde der journalistische Fehlgriff, als Atalay sich auf anonyme und gehässige Kommentare aus den sozialen Medien stützte. Sie präsentierte einen bösen Post, der Klöckners Auftritt mit ihrem neuen Partner L. Pilava am Tag der Deutschen Einheit diffamierte. Die Bundestagspräsidentin, die sichtlich irritiert reagierte, traf den Nagel auf den Kopf: Indem man solchen Kommentaren, die von frustrierten Einzelpersonen stammen, eine Plattform und Sendezeit gebe, gebe man ihnen eine Aufmerksamkeit, die sie in keiner Weise verdienen. Es sei unnötig, einem anonymen Posting durch die Zurschaustellung im Hauptabendprogramm eine derartige Validierung zukommen zu lassen.

Diese Episode beleuchtet eine der gefährlichsten Tendenzen des modernen Journalismus: die Sucht nach der schnellen Empörung und dem Klick-Köder, der die Debattenkultur auf das Niveau des Social-Media-Mobbings herabzieht. Klöckner weigerte sich, dieses Spiel mitzuspielen, und verwies stattdessen auf die wirklichen Herausforderungen, die das Land umtreiben – allen voran die Sorge um die Wirtschaft, die ums Überleben kämpfe.

Die „Hautfarbe“-Frage als Zündfunke

Der Höhepunkt der Konfrontation, und der emotionale Wendepunkt des Interviews, ereignete sich in der Diskussion um die „Städtebilddebatte“ und die Sicherheitsprobleme in Deutschland. Klöckner sprach Klartext: Die Bürgerinnen und Bürger nähmen wahr, dass sich das Stadtbild verändert habe, dass Weihnachtsmärkte heute Sicherheitsvorkehrungen, wie Straßenboller, benötigten, die früher undenkbar waren. Sie benannte die Tatsache, dass Menschen ohne Aufenthaltsstatus im Land seien und straffällig würden – ein Problem, das die Mitte der Gesellschaft intensiv beschäftigt, aber in den veröffentlichten Debatten oft unter einem Generalverdacht des Rechtsextremismus verschwindet.

An diesem kritischen Punkt setzte Pinar Atalay den Zündfunken, indem sie die Debatte auf die moralische Ebene zog: „Geht es um andere Hautfarben, will Atalay wissen?“

Klöckners Antwort war scharf, unmissverständlich und lieferte den Beweis für ihre These von der AfD-Hilfe: „Nein, es geht um das Verhalten“, konterte Klöckner.

Diese kurze, aber hoch explosive Sequenz zeigt die Spirale, in der die politische Mitte feststeckt: Kaum wird ein reales Problem der Kriminalität oder Migration angesprochen, wird es in der medialen Öffentlichkeit sofort mit dem Vorwurf des Rassismus oder der Fremdenfeindlichkeit konterkariert. Die Moderatorin, anstatt die sachliche Unterscheidung zwischen Herkunft und Verhalten zu diskutieren, implizierte, dass die Sorge um Kriminalität gleichbedeutend mit rassistischen Motiven sei.

Die Kluft zwischen Meinung und Wahrnehmung

Genau hier liegt, nach Klöckners Analyse, der Schlüssel zum Erfolg der AfD. Wenn man in der politischen Mitte und in den führenden Medien ständig reflexartig das „Schlechteste unterstellt“ und jedes Ansprechen von Problemen – selbst von einer Bundestagspräsidentin – sofort in die rechte Ecke rückt, dann entfremdet man sich von der Lebensrealität der Bürger.

Klöckner fasste dies in ihrer brillianten Schlussfolgerung zusammen: Es gehe um die gefährliche „Diskrepanz zwischen veröffentlicher Meinung und öffentlicher Wahrnehmung“. Wenn die Bevölkerung das Gefühl habe, dass die öffentlichen Debatten an ihnen vorbeigingen, dass ihre berechtigten Sorgen ignoriert oder moralisch diskreditiert würden, dann wenden sie sich ab. Sie suchen nach einer Stimme, die ihre Wahrnehmung widerspiegelt, und finden diese oft bei jenen, die das System grundsätzlich ablehnen – bei der AfD.

Die Härte, mit der Klöckner Atalay entgegentrat, resultierte nicht aus persönlicher Abneigung, sondern aus der Überzeugung, dass ein fundamentaler Irrtum in der Art und Weise vorliegt, wie die demokratische Mitte mit ihren eigenen Problemen umgeht.

Die Würde des Amtes und die Kritik am Alarmismus

Klöckner ging auch auf die persönlichen Angriffe ein, die gegen sie selbst gerichtet waren, etwa den Vorwurf des Grünen Robert Habeck, sie sei eine „Fehlbesetzung“ als Bundestagspräsidentin. Ihre Reaktion – „Ich sehe das sehr sehr gelassen“ – zeigte eine Souveränität, die im Kontrast zur aufgeregten Fragestellung stand. Sie thematisierte die Angriffe nicht, um sich zu verteidigen, sondern um zu zeigen, wie der Fokus von der sachlichen Arbeit auf persönliches Scharmützel verschoben wird.

Auch in Bezug auf ihre Arbeit im Parlament, wo sie beispielsweise eine Abgeordnete wegen eines Palästinenserschals zurechtwies, blieb Klöckner bei ihrem Kurs. Sie fragte rhetorisch, ob Aufregung nötig sei, wo sie künstlich erzeugt werde („Ich frage mich ist Aufregung drin wo Aufregung drauf steht“), und demonstrierte damit ihre Haltung gegen den ständigen Alarmismus.

Eine notwendige Selbstreflexion für die Demokratie

Das Interview von Julia Klöckner bei NTV ist mehr als ein bloßer TV-Konflikt; es ist ein Lehrstück über die Gefahren eines Debattenklimas, das auf Zuspitzung und moralischer Anklage statt auf Fakten und Empathie basiert. Klöckner fordert implizit eine Rückbesinnung auf die Ernsthaftigkeit der politischen Kommunikation. Sie appelliert an Journalisten und Politiker gleichermaßen, sich nicht in den Fallstricken der kurzfristigen Polarisierung zu verfangen und anonymen Hasskommentaren keine Bühne zu bieten.

Die Demokratie wird nicht von außen bedroht, so Klöckners ungesagte Botschaft, sondern durch die Selbstbeschäftigung und die Abspaltung der politischen Elite von den Sorgen der Bürger. Solange die Mitte damit beschäftigt ist, sich gegenseitig das Schlechteste zu unterstellen und berechtigte Sorgen der Bürger als „rechts“ abzutun, wird sie denjenigen, die unser demokratisches System untergraben wollen, die AfD, freie Bahn lassen.

In einer Zeit, in der die Wirtschaft kämpft und die Gesellschaft vor komplexen Integrationsfragen steht, braucht Deutschland keine moralische Haltungsdebatte, sondern eine sachliche und ehrliche Problemlösung. Klöckners konsequente Weigerung, sich von Pinar Atalay in die Ecke des Spektakels drängen zu lassen, und ihre klare Benennung der AfD als Profiteurin der aktuellen Diskussionskultur, ist eine scharfe Mahnung, die die gesamte politische und mediale Klasse zum sofortigen Handeln auffordern sollte. Es liegt in der Verantwortung aller Akteure der Mitte, die Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und veröffentlichter Meinung zu schließen, bevor die AfD diese Kluft unwiederbringlich zu ihrem Vorteil nutzt. Dieses Interview wird in die Annalen als ein Moment der Wahrhaftigkeit eingehen, in dem eine Politikerin den Mut fand, die Spielregeln des Alarmismus offen zu kritisieren.