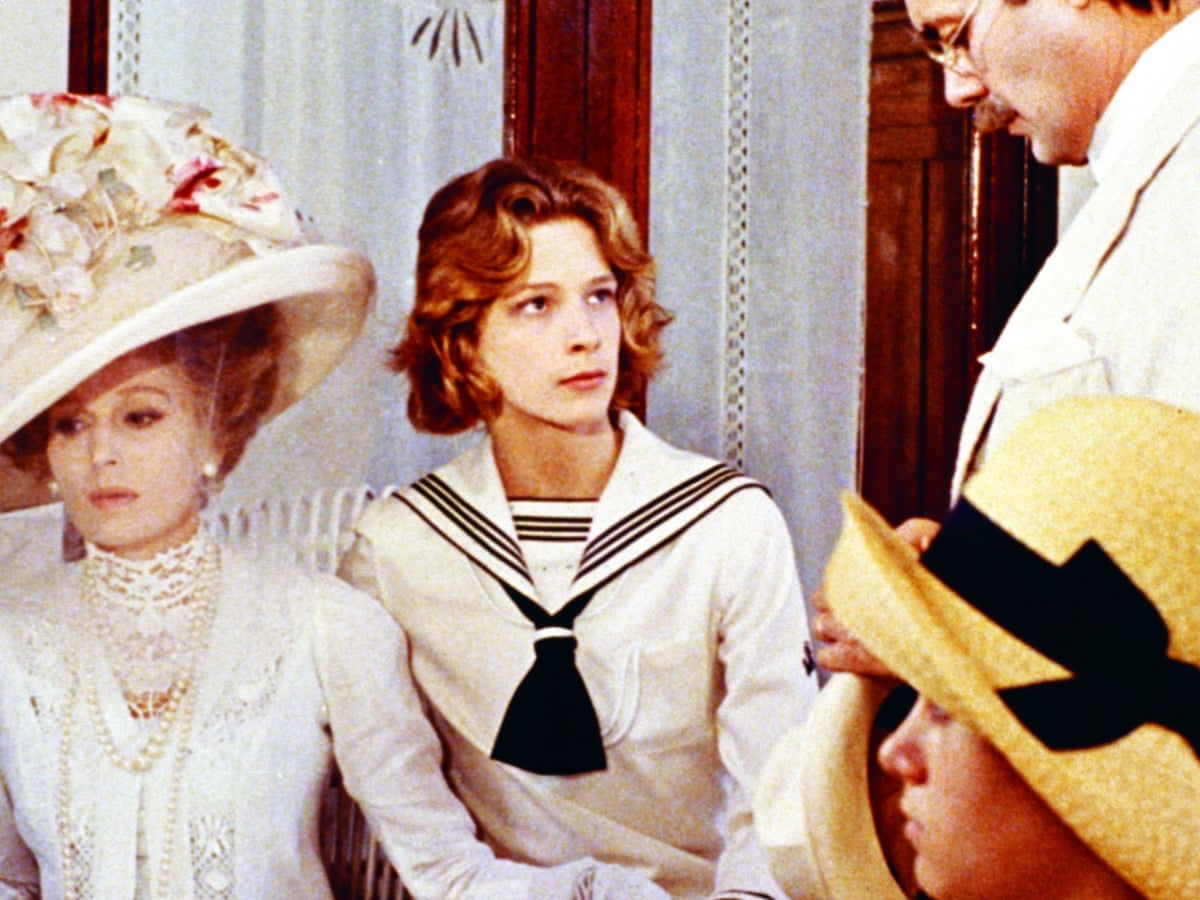

Er war ein Gesicht, das so vollkommen war, dass die Welt den Atem anhielt. Ein 16-jähriger Junge, dessen ätherische Schönheit in nur zehn Minuten Leinwandzeit ausreichte, um ihn unsterblich zu machen. Björn Andrésen, geboren am 26. Januar 1955 in Stockholm, wurde durch Luchino Viscontis Meisterwerk „Tod in Venedig“ über Nacht zu einer globalen Ikone. Die Presse gab ihm einen Titel, der gleichzeitig eine Krönung und ein Fluch war: „Der schönste Junge der Welt“.

Dieser Titel klebte an ihm wie ein Schatten, den er über 50 Jahre lang nicht abschütteln konnte. Während die Welt ihn als Tazio, das Symbol der vollendeten, reinen Schönheit, verehrte, begann für den jungen Björn eine lebenslange Tragödie. Es war ein Leben im Widerspruch – gefeiert für etwas, das er nie sein wollte, und am Ende zerbrochen an dem Bild, das ihn erschaffen hatte. Mit 70 Jahren ist Björn Andrésen nun gestorben. Sein Tod ist der leise, letzte Akt eines Lebens, das ein lauter, schmerzhafter Kampf gegen die eigene Legende war.

Dies ist nicht die Geschichte eines Filmstars. Es ist die Geschichte eines Menschen, der zu schön war, um glücklich zu sein, und der von der Welt, die ihn vergötterte, brutal verschlungen wurde.

Der Moment, der alles zerstörte

Als Luchino Visconti, der legendäre italienische Regisseur, durch Europa reiste, um seinen Tazio zu finden, suchte er nicht nur einen Schauspieler. Er suchte die Inkarnation von Thomas Manns Vision – eine fast göttliche, androgyne Schönheit, die einen sterbenden Komponisten in ihren Bann zieht. In Stockholm fand er den 15-jährigen Björn Andrésen. Der Junge war schüchtern, musikalisch und hatte keine Ahnung, was auf ihn zukam.

Der Film wurde ein Triumph. Die Weltpremiere in Cannes katapultierte den Jungen, der kaum Dialog hatte, über Nacht in den Olymp. Die Welt war besessen von ihm. Fotografen belagerten seine Wohnung. Modehäuser rissen sich um ihn. In Japan wurde er zum Kultidol, das Platten aufnahm und von weinenden Fanmassen vor Hotels belagert wurde. Er war nicht mehr Björn. Er war Tazio.

Doch hinter den Kulissen begann der Albtraum. „Ich war 16“, sagte Andrésen Jahrzehnte später, „und plötzlich wollten alle etwas von mir – außer zu wissen, wer ich wirklich bin.“ Visconti, der ihn erschaffen hatte, kontrollierte nun sein Leben. Andrésen wurde zur Marionette des Ideals, das er verkörpern musste.

In einem schockierenden Detail, das er erst viel später enthüllte, wurde ihm verboten, ein normaler Jugendlicher zu sein. Er durfte nicht in die Sonne gehen, um die ätherische Blässe zu wahren. Er durfte keinen Fußball spielen, keinen Sport treiben, bei dem er sich verletzen könnte. Er durfte nicht frei sein. Er musste das unnahbare, reine Wesen bleiben, das die Welt so sehr liebte und er selbst so verzweifelt hasste. Er wurde herumgereicht wie ein seltenes Kunstwerk, bestaunt, bewundert und benutzt.

Ein Leben im Schatten des Tazio

Als der Ruhm von „Tod in Venedig“ in den 1970er Jahren langsam nachließ, begann für Andrésen die nächste Stufe seiner Tragödie. Die Filmangebote versiegten. Die Welt, die ihn gerade noch vergöttert hatte, wandte sich ab. Er war zu berühmt, um vergessen zu werden, aber zu sehr auf eine einzige Rolle festgelegt, um als ernsthafter Künstler wahrgenommen zu werden.

Er kehrte nach Schweden zurück und versuchte, ein normales Leben zu führen. Er wollte Musik machen, Klavier spielen, auf kleinen Theaterbühnen stehen. Doch egal, was er tat, er blieb „der schönste Junge der Welt“. Dieser Titel war nun eine Last, ein Fluch. Regisseure wollten ihn nicht besetzen, weil sein Gesicht zu stark mit Tazio verbunden war. Die Gerüchte, die ihn seit den 70ern verfolgten, verblassten nie. Man nannte ihn „den verlorenen Engel“, munkelte, er sei zu feminin, zu seltsam, zu anders. Er wurde bewundert und gleichzeitig ausgelacht.

„Ich wollte Künstler sein“, sagte er, „aber alle wollten nur diesen Jungen aus dem Film.“ Die Diskrepanz zwischen dem öffentlichen Bild und seinem inneren Selbst zerriss ihn. Er zog sich zurück, schloss sich in seiner Wohnung ein, ließ die Vorhänge zu. Er ließ sich einen Bart wachsen, versteckte sein Gesicht hinter langen Haaren, alles in dem verzweifelten Versuch, endlich wieder ein Gesicht zu haben, das ihm selbst gehörte.

„Man kann nicht ewig schön bleiben“, sagte er in einem seltenen Interview mit dem „Guardian“. „Aber die Welt verzeiht dir nie, wenn du es nicht mehr bist.“ Dies war, wie er es nannte, sein „zweiter Tod“ – der stille, unsichtbare, der lange vor dem letzten kam. Er war der berühmteste Unbekannte der Welt.

Die private Hölle und der unheilbare Schmerz

Die Stille, die er als Schutzschild gegen die Welt aufgebaut hatte, wurde zu seinem Gefängnis. In dieser Isolation schien 1983 ein kurzes, helles Licht der Hoffnung. Er verliebte sich in die Dichterin Suzana Romann. Eine Frau, die ihn sah – Björn, den Musiker, den sanften, melancholischen Mann, nicht Tazio, das Symbol. Sie heirateten, bekamen Kinder. Für einen kurzen Moment schien es, als könnte das Leben ihm eine zweite Chance geben.

Doch das Schicksal war unvorstellbar gnadenlos. 1986 starb sein kleiner Sohn, noch ein Baby, am plötzlichen Kindstod (SIDS). Ein unbegreiflicher Verlust, ein Moment, der die Welt anhielt und das letzte Licht in Björn Andrésens Leben auslöschte.

„An diesem Tag ist das Licht für immer erloschen“, sagte er später. Er war am Boden zerstört. Er sprach wochenlang kein Wort. Der Schmerz war unerträglich, eine Dunkelheit, aus der es kein Entrinnen gab. Seine Frau Suzana konnte die Schwere seiner Trauer nicht mehr mittragen. Die Ehe zerbrach unter der Last des Verlustes.

Jetzt war er nicht nur der verlorene Engel des Kinos; er war ein Mann, der sein Kind, seine Liebe und jeden Glauben an das Leben verloren hatte. Er flüchtete in den einzigen Trost, der ihm blieb, und den, der ihn am Ende weiter zerstörte: den Alkohol. Er trank nicht aus Gier, wie er sagte, sondern aus Gewohnheit, um die Stille zu füllen. Ein Glas am Abend, dann zwei, dann wurde aus den Abenden ein Jahrzehnt. Er überlebte, aber er lebte nicht mehr.

Freunde beschrieben ihn als Schatten seiner selbst. Sein Gesicht, das einst als göttlich galt, war nun gezeichnet von der Trauer, vom Alkohol, von den Jahren, in denen niemand genau hinsah. „Die Leute denken, ich sei traurig, weil ich alt geworden bin“, sagte er einmal einem Freund. „Aber ich war schon traurig, als ich jung war.“

Das späte Erwachen und die endgültige Befreiung

In den letzten Jahren seines Lebens, als der Bart weiß und das Haar lang geworden war, geschah etwas Unerwartetes. Die Wut war verschwunden, die Bitterkeit hatte sich in eine tiefe, philosophische Müdigkeit verwandelt. Und in dieser Müdigkeit fand er einen späten, zerbrechlichen Frieden.

2021, fast 50 Jahre nach „Tod in Venedig“, erschien der Dokumentarfilm, der seinem Fluch den Namen gab: „The Most Beautiful Boy in the World“. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte Björn Andrésen die volle Kontrolle über seine Geschichte. Vor der Kamera saß ein alter Mann, dessen Augen immer noch dieses unerklärliche, helle Leuchten hatten. Aber es war nicht mehr das Strahlen eines Ideals; es war das sanfte Licht eines Menschen, der alles überlebt hat.

Er sprach offen darüber, wie der Film sein Leben zerstört hatte, über die sexuelle Ausbeutung, die er als Jugendlicher in der Branche erlebt hatte, und über den Verlust seines Sohnes. Die Zuschauer weinten, nicht weil sie Tazio sahen, sondern weil sie zum ersten Mal den Menschen Björn erkannten, der hinter dieser Legende verborgen gewesen war. „Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um zu begreifen, dass Schönheit keine Gabe ist“, sagte er in dem Film. „Sie ist eine Prüfung.“

Als der Film erschien, lächelte er. „Endlich weiß ich, dass ich nichts beweisen muss. Ich war einfach da.“

Er zog sich wieder zurück, lebte bei seiner Tochter, spielte mit seinen Enkelkindern. Er spielte Klavier, nicht mehr für ein Publikum, sondern nur für sich. „Die Musik war das einzige, was mir nie weh getan hat“, sagte er.

An einem kalten Wintermorgen fand man Björn Johann Andrésen tot in seinem Sessel, eingehüllt in eine Decke. Neben ihm eine Tasse Tee und ein Notenblatt mit einem letzten Satz: „Schönheit vergeht, aber die Erinnerung bleibt.“ Er war 70 Jahre alt. Und endlich, so schien es, war er frei.

Sein Leben ist eine tiefgreifende, tragische Mahnung an eine Welt, die Schönheit verehrt, aber die Menschen dahinter vergisst. Björn Andrésen war ein Ideal, das lebte und genau daran zerbrach. Er starb leise, doch sein Blick lebt weiter – in der Kunst, in der Musik und in der Erinnerung daran, dass Vollkommenheit ein gefährlicher Mythos ist. Vielleicht ist das seine letzte Wahrheit: dass man nie schöner ist als in dem Augenblick, in dem man aufhört, es sein zu wollen.