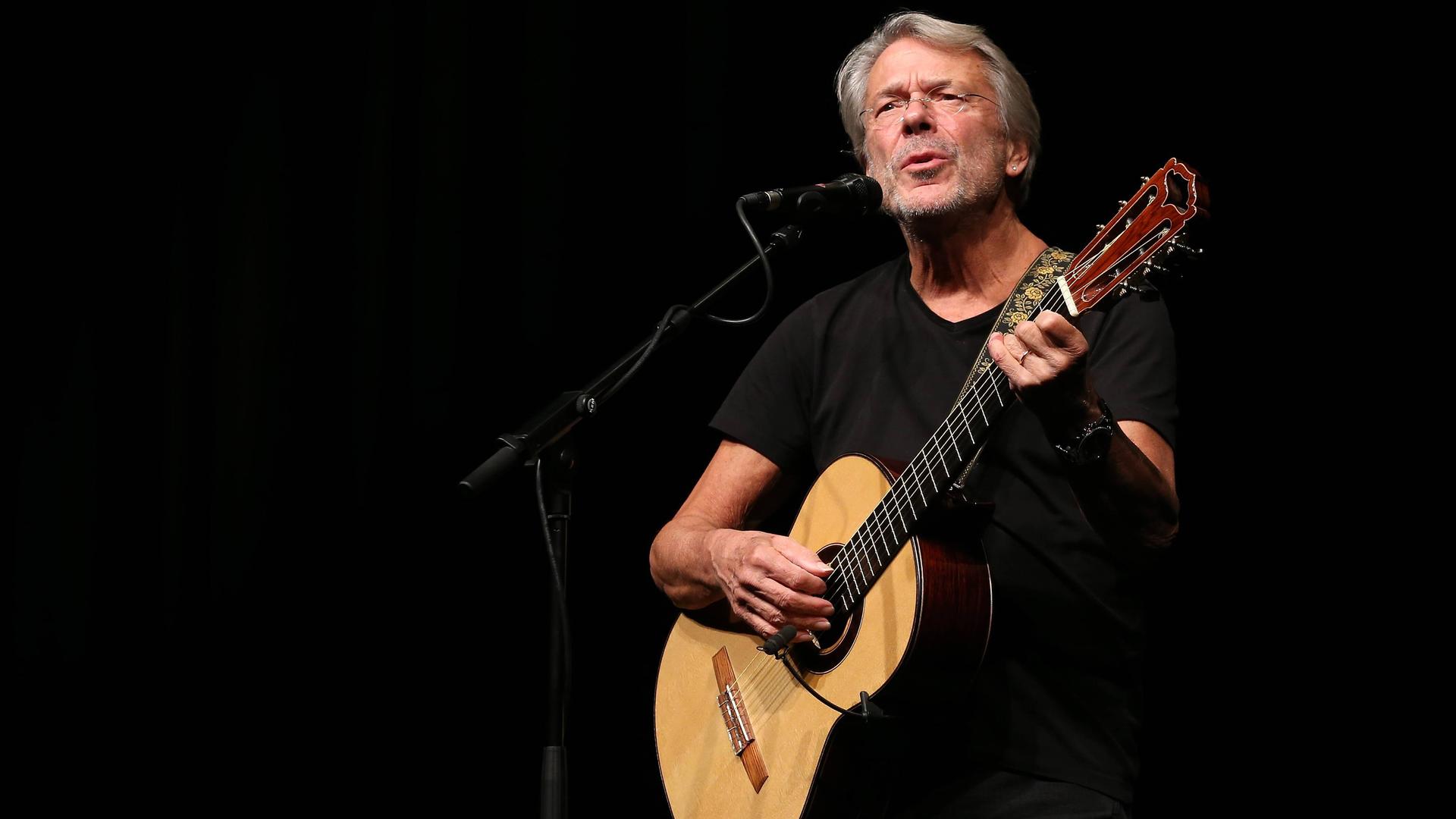

Er war nie der Lauteste. Nie der, der mit Parolen auf die Barrikaden stieg, nie der glitzernde Star, der sich im Applaus sonnte. Reinhard Mey war immer der Mann mit der Gitarre, dem wachen, leisen Blick und den klaren, unaufgeregten Worten. Geboren 1942, wurde er zur Stimme von Generationen, die nicht nach Spektakel suchte, sondern nach Wahrheit. Seine Lieder, von „Über den Wolken“ bis „Gute Nacht, Freunde“, sind mehr als Musik; sie sind Briefe an das Leben selbst, voller Melancholie, Freiheit und einer tiefen Menschlichkeit.

Doch was nur wenige wussten: Hinter dieser fast buddhistischen Sanftmut verbarg sich ein Mann, der oft an der Welt zerbrach. An der Kälte eines Musikgeschäfts, das Ehrlichkeit immer weniger schätzte, an Verrat durch Weggefährten und an der schmerzhaften Erkenntnis, dass Freundlichkeit oft mit Schwäche verwechselt wird. „Ich habe nie in den Applaus gepasst“, soll er einmal gesagt haben. „Ich wollte keine Fans, ich wollte Zuhörer.“

Jetzt, mit 82 Jahren, nach mehr als sechs Jahrzehnten auf der Bühne, blickt Reinhard Mey zurück. Nicht mit Wut, sondern mit jener leisen Müdigkeit, die nur Menschen kennen, die immer versucht haben, gut zu bleiben in einer Welt, die unerträglich laut geworden ist. Zum ersten Mal spricht er offen über jene, die ihn prägten, aber auch nachhaltig enttäuschten. Fünf Namen, fünf Geschichten, fünf Schatten auf seinem langen Weg.

„Ich war immer freundlich“, sagte er kürzlich, „aber Freundlichkeit ist keine Rüstung. Sie macht dich verletzlich.“ Er erzählt von Kollegen, die ihn bewunderten und gleichzeitig belächelten, von Weggefährten, die zu Gegnern wurden, weil ihre Ideologien lauter waren als ihre Freundschaft. Es geht nicht um Hass, betont Mey. Es geht um Enttäuschung. Und manchmal ist das viel schmerzhafter.

Hier sind die fünf Namen, die jeder kennt, aber niemand in diesem Zusammenhang erwartet hätte.

Platz 5: Wolf Biermann – Der Spiegel der Rebellion

Reinhard Mey bewunderte ihn. Wolf Biermann, der Poet des Widerstands, der Mann, der das Wort zur Waffe machte und gegen Mauern ansang. „Er hatte Mut“, so Mey, „den Mut, laut zu sein, wo ich leise blieb.“ Doch genau darin lag der Konflikt. Der eine kämpfte mit der Faust des Wortes, der andere mit der Zärtlichkeit eines Akkords.

Als Biermann in der DDR ausgebürgert wurde und zum Symbol der Rebellion avancierte, spürte Mey, wie sich die Kunst spaltete. Er selbst wollte keine Parolen, nur Wahrheit. Bei einer Veranstaltung in Hamburg standen sie erstmals gemeinsam auf der Bühne. Es wurde keine Begegnung, es wurde ein Duell. Biermann legte den Arm um Mey und sagte ins Mikrofon: „Das hier ist ein netter Mann. Aber die Welt verändert man nicht mit Nettigkeit.“ Das Publikum lachte. Mey lächelte.

„Er meinte es nicht böse“, sagte Mey später, „aber er hatte Unrecht. Man kann die Welt auch mit Freundlichkeit verändern. Nur dauert es länger.“ Nach diesem Abend sprachen sie kaum noch. „Ich habe ihn bewundert“, sagt Mey heute, „aber ich konnte ihn nicht lieben. Er war mein Spiegel, und in ihm sah ich die Seiten, die ich vor mir selbst verstecken wollte.“

Platz 4: Konstantin Wecker – Der Freund, der ihn verriet

Sie waren wie zwei Seiten derselben Münze: Mey, der sanfte Poet; Wecker, der wütende Idealist. In den späten 70ern teilten sie Bühnen und den Glauben an die Macht des Wortes. „Wir wollten dieselbe Welt“, so Mey, „aber auf unterschiedlichen Wegen. Für Wecker war Kunst Kampf, für May war sie Trost.“

In den 80ern, im Lärm der Friedensbewegung, wurde Wecker zum Helden. Mey, der sich weigerte, Parolen zu singen, galt plötzlich als feige, als unpolitisch. „Ich wurde zu dem, den man übersieht, wenn man schreien will“, reflektiert Mey. Der Bruch kam mit einem Interview. Wecker sagte über Mey: „Er singt schöne Lieder, aber manchmal habe ich das Gefühl, er hat vergessen, wofür man singt.“

Ein Satz, der wie ein Messer durch das Vertrauen schnitt. Reinhard Mey las ihn, schwieg lange und sagte nur: „Ich glaube, er kennt mich nicht mehr.“ Sie sahen sich jahrelang nicht. Jahrzehnte später, bei einer Preisverleihung, trafen sie sich wieder. Kein Händedruck, nur ein kurzer Blick. „Freundschaft ist wie Musik“, resümiert Mey. „Wenn sie einmal verstimmt ist, kann man sie stimmen, aber sie klingt nie wieder gleich.“

Platz 3: Hannes Wader – Der Bruder, der ihn verließ

Es war eine Freundschaft, gebaut aus Liedern, Straßen und langen Nächten. Hannes Wader und Reinhard Mey, zwei Männer, ein Lied von der Freiheit. „Hannes war für mich ein Bruder“, sagte Mey. „Wir verstanden uns ohne Worte.“ Wader war der Radikalere, Mey der Beobachter.

Der Riss kam leise, aber endgültig, als Wader sich offen der kommunistischen Bewegung anschloss. Plötzlich war da eine Grenze, die keine Musik mehr überbrücken konnte. „Ich konnte nicht mehr singen, wenn man mir sagte, wofür ich zu singen habe“, erklärte Mey. „Ich wollte frei bleiben, auch von der Freiheit der anderen.“

Wader verstand nicht. Er nannte Mey „bürgerlich“, „angepasst“, „zu vorsichtig“. Ein Satz blieb hängen: „Reinhard, du willst Frieden, aber du hast Angst vor dem Kampf.“ Dieser Satz tat weh, denn er kam von einem Freund. Sie trafen sich Jahre später zufällig in einem Café. Ein Nicken, ein Lächeln, kein Wort. „Wir haben uns verloren“, so Mey, „nicht weil wir uns stritten, sondern weil wir zu sehr glaubten, Recht zu haben.“

Platz 2: Reinhard Fendrich – Der Spott der neuen Generation

Er kam aus Wien, mit der frechen Leichtigkeit eines neuen Jahrzehnts. Reinhard Fendrich, der junge Wilde, der Grenzen zwischen Pop und Satire sprengte. Mey war begeistert, lud ihn zu Konzerten ein, nannte ihn „eine Stimme mit Mut“. Doch Fendrich wollte keine Väter, er wollte Gegner.

Anfang der 90er, auf seine Vorbilder angesprochen, lachte Fendrich und sagte: „Reinhard Mey? Ein netter Kerl, aber der singt, als würde er Briefe an den lieben Gott schicken.“ Die Journalisten schrieben mit, das Publikum lachte. Mey las es allein zu Hause. „Ich habe gelächelt“, sagte er später, „aber innerlich war ich leer. Weil ich begriff, dass Freundlichkeit in dieser neuen Welt ein Grund zum Spott geworden war.“

Bei einem Festival trafen sie sich. Mey reichte ihm die Hand und sagte höflich: „Ich hoffe, du schreibst weiter so ehrliche Lieder.“ Fendrich grinste: „Ich hoffe, du fängst irgendwann damit an.“ Ein Stich. Kein Streit, nur Stille. „Ich habe ihm vergeben“, sagte Mey leise, „weil ich verstanden habe, dass Spott nur eine andere Form von Unsicherheit ist. Er hat mich verspottet, weil er Angst hatte, irgendwann so ruhig zu werden wie ich.“

Platz 1: Herbert Grönemeier – Das Echo, das ihn verstummen ließ

Er war die neue Stimme einer neuen Zeit. Herbert Grönemeier. Roh, laut, verletzlich. Er schrie, wo Mey flüsterte, und das Publikum liebte ihn dafür. „Ich habe ihn immer respektiert“, sagte Mey, „aber er war das Symbol dafür, dass die Welt sich weitergedreht hatte und ich stehen geblieben war.“

Das Zeitalter der leisen Lieder ging zu Ende. Als Grönemeiers Album „Bochum“ zur Hymne einer Generation wurde, schrieben Kritiker: „Endlich ein Sänger, der Gefühle zeigt.“ Mey las es und schwieg, denn er hatte sein Leben lang Gefühle gezeigt, nur eben ohne Schreien.

Bei einer Preisverleihung trafen sie sich. Grönemeier, höflich: „Ich habe ihre Lieder gehört. Sie sind schön, aber nicht meine Welt.“ Mey nickte und antwortete: „Das ist gut so. Sonst gäbe es keine Welt nach mir.“ Dieser Satz klang wie Weisheit, doch in seinem Herzen brannte er. Er wusste, dass Grönemeier, ohne es zu wollen, das Ende seiner eigenen Ära eingeläutet hatte. „Er hat mich nicht verdrängt“, sagte Mey leise. „Die Menschen haben sich einfach entschieden, wen sie lauter hören wollten.“

Heute, mit 82 Jahren, sitzt Reinhard Mey oft in seinem Garten, die Gitarre auf dem Schoß. Kein Groll, nur Ruhe. „Ich habe nie aufgehört zu singen“, sagt er. „Ich habe nur aufgehört, gehört zu werden.“ Er denkt an seine Weggefährten und weiß: Keiner von ihnen war ein Feind. Sie waren alle Teil seines Liedes.

„Ich habe gelernt“, schreibt er, „dass man die Menschen nicht nach dem Applaus beurteilen sollte, den sie dir geben, sondern nach dem Schweigen, das sie hinterlassen.“ Wenn man ihn fragt, ob er etwas bereut, lächelt er sanft. „Vielleicht hätte ich manchmal lauter sein sollen. Aber dann wäre ich nicht ich gewesen.“