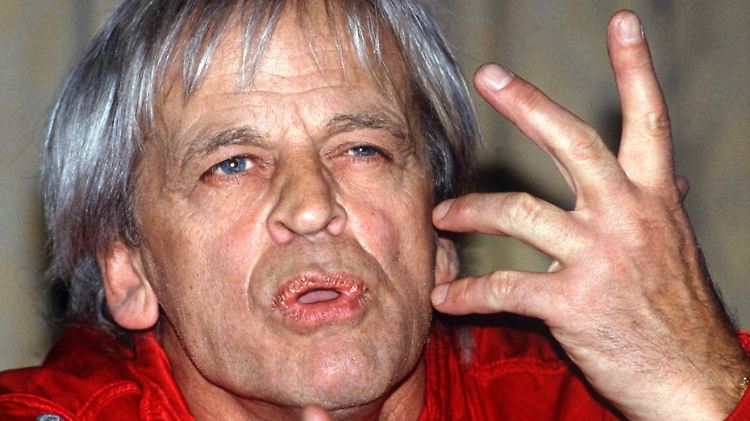

Das Bild von Klaus Kinski ist in der deutschen Kinogeschichte tief verwurzelt – das eines genialen, unberechenbaren Schauspielers, dessen explosive Energie und hypnotische Augen ganze Generationen von Zuschauern in den Bann zogen. Er war der „liebste Feind“ und kongeniale Partner des Meisterregisseurs Werner Herzog, ein Mythos, unsterblich gemacht durch Rollen wie Aguirre oder Nosferatu. Für die Welt war er ein Phänomen, ein Künstler, dessen Exzentrik als notwendiger Preis für große Kunst romantisiert wurde. Doch hinter dem gleißenden Licht der Kameras und dem Applaus des Publikums verbarg sich eine Dunkelheit, die selbst die abgründigsten Rollen Kinskis in den Schatten stellte. Eine Wahrheit, die jahrzehntelang im Schweigen gefangen war und erst im Winter 2013, 22 Jahre nach seinem Tod, mit erschütternder Wucht ans Licht kam. Es war nicht die Stimme eines Kritikers oder eines Biografen, die den Mythos Kinski zum Einsturz brachte, sondern die seiner ältesten Tochter, Pola Kinski, die mit 60 Jahren ihr Schweigen brach und eine Anklage erhob, die das Fundament einer nationalen Ikone für immer erschütterte.

Um die Sprengkraft dieser Enthüllung zu verstehen, muss man die schiere Größe des Mythos begreifen, der Klaus Kinski umgab. Seine Karriere war keine sanfte Entwicklung, sondern eine Eruption. In der Nachkriegszeit, als die Kulturszene nach neuen, unerschrockenen Stimmen dürstete, betrat Kinski die Bühne und sprengte Konventionen. Zuerst im Theater, wo seine legendären Monologabende, in denen er Villon und Rimbaud nicht nur rezitierte, sondern von ihren Geistern besessen schien, das Publikum spalteten. Er schockierte, faszinierte, stieß ab, aber er ließ niemanden unberührt. Hier wurde der Grundstein für seinen Ruf gelegt: ein Künstler, der keine Grenzen kannte, weder in seiner Kunst noch in seinem Temperament.

Der wahre Durchbruch kam jedoch im Kino. In den 60er Jahren wurde er durch die Edgar Wallace-Krimis zu einem der bekanntesten Gesichter Deutschlands. Er verkörperte oft die Bösewichte, die Exzentriker, die unheimlichen Außenseiter, und das Publikum liebte ihn dafür. Jede seiner Rollen war ein Versprechen für unvorhersehbare, elektrisierende Spannung. Er war der Mann, den man fürchtete, von dem man aber nicht wegsehen konnte. Doch sein nationaler Ruhm war nur das Vorspiel zu seiner globalen Legendenbildung. Diese begann 1972 im peruanischen Dschungel mit dem Film “Aguirre, der Zorn Gottes”. Die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Werner Herzog sollte Kinski unsterblich machen. Fünf Filme schufen sie zusammen – Meisterwerke, die die Grenzen des Kinos sprengten: “Nosferatu”, “Woyzeck”, “Fitzcarraldo” und “Cobra Verde”. Die Welt sah nicht einfach nur einen Schauspieler bei der Arbeit. Die Welt sah einen Mann, der mit seiner Rolle zu verschmelzen schien. Wenn Kinski den machtbesessenen Aguirre spielte, der dem Wahnsinn verfiel, dann glaubte man, den Wahnsinn selbst in seinen Augen zu sehen.

Genau hier wurde der Mythos des Genies und Wahnsinns geboren und von der Öffentlichkeit bereitwillig angenommen. Die Geschichten über seine Wutausbrüche am Set, seine legendären Streits mit Herzog, wurden nicht als Warnzeichen gesehen. Im Gegenteil, sie wurden zu Anekdoten, zu Beweisen seiner kompromisslosen Hingabe. Die Presse und die Öffentlichkeit romantisierten sein Verhalten als notwendigen Preis für große Kunst. „Er war kein einfacher Mensch“, so dachte man, „aber Genies sind das eben nie“. Dieser Mythos wurde zu seinem Schutzschild. Er war Deutschlands radikalster Kulturexport, ein international gefeierter Star, der mit Regisseuren wie David Lean und Sergio Leone arbeitete. Er war der Beweis, dass deutsche Schauspielkunst wild, gefährlich und absolut fesselnd sein konnte. An der Spitze dieses Ruhms stand ein Mann, der wusste, welches Bild die Welt von ihm hatte – ein Bild, das er selbst miterschaffen hatte und das ihm erlaubte, hinter einer Maske aus künstlerischer Besessenheit zu agieren, während niemand ahnte, welche Dunkelheit sich wirklich dahinter verbarg.

Die Wutausbrüche am Set, die öffentlichen Tobsuchtsanfälle – die Welt sah sie als Teil der Kunstfigur Kinski, als exzentrische, aber verzeihliche Marotten eines Genies. Doch sie waren kein Schauspiel. Sie waren ein authentisches Fenster zu seiner wahren Seele. Und während die Welt für diese Ausbrüche noch applaudierte, fiel hinter den verschlossenen Türen seiner Villen in Rom, Paris oder Kalifornien der letzte Vorhang. Hier gab es keine Kameras mehr, keine Regisseure, die „Schnitt!“ rufen konnten. Hier, in seinem privaten Reich, gab es keine Kunstfigur. Hier herrschte nur der Mensch Klaus Kinski. Und dieser Mensch war ein Tyrann.

In den Berichten seiner Töchter, allen voran Pola, wird das Zuhause nicht als ein Ort der Geborgenheit beschrieben. Es war eine Bühne für die unberechenbaren Dramen eines einzigen Mannes. Sein Wille war Gesetz. Seine Launen bestimmten über die Atmosphäre eines ganzen Tages, über Glück oder Angst. Die Familie musste auf Eierschalen gehen, ständig bemüht, den schlafenden Vulkan nicht zu wecken. Ein falsches Wort, ein unpassender Blick konnten eine Explosion auslösen. Diese Tyrannei manifestierte sich vor allem in totaler Kontrolle. Kinski kontrollierte das Geld. Er kontrollierte die sozialen Kontakte. Er isolierte seine Kinder systematisch von der Außenwelt. Pola Kinski beschreibt in ihrem Buch eine Kindheit ohne die Normalität von Freundschaften oder einem geregelten Schulbesuch. Sie wurde aus der Öffentlichkeit ferngehalten, angeblich um sie zu schützen. In Wahrheit schuf Kinski ein geschlossenes System, ein Gefängnis mit goldenen Gittern, in dem er die absolute Macht besaß. Niemand sollte Einblick haben, niemand sollte eingreifen können. Er war nicht nur das Familienoberhaupt, er war der Besitzer. Seine Kinder waren sein Eigentum. Sie hatten zu funktionieren, so wie er es wollte. Er verachtete bürgerliche Konventionen, was nach außen als rebellischer Künstlergeist verkauft wurde. Im Inneren aber bedeutete es eine Kindheit ohne Regeln, ohne Schutz und ohne die Sicherheit, die ein Kind braucht. Die Welt sah den glamourösen Star, der auf den roten Teppichen wandelte. Sie sahen nicht den Vater, der seine Kinder in ständiger Furcht leben ließ, der ihnen eine normale Entwicklung verwehrte und sie zu Statisten in seinem eigenen egozentrischen Lebensfilm degradierte. Diese totale Kontrolle, diese erzwungene Isolation schufen den Nährboden für ein noch viel dunkleres Geheimnis. Ein Verbrechen, das im Schatten des Ruhms gedeihen konnte, ungesehen und ungehört von einer Welt, die viel zu sehr damit beschäftigt war, dem Genie auf der Leinwand zu huldigen.

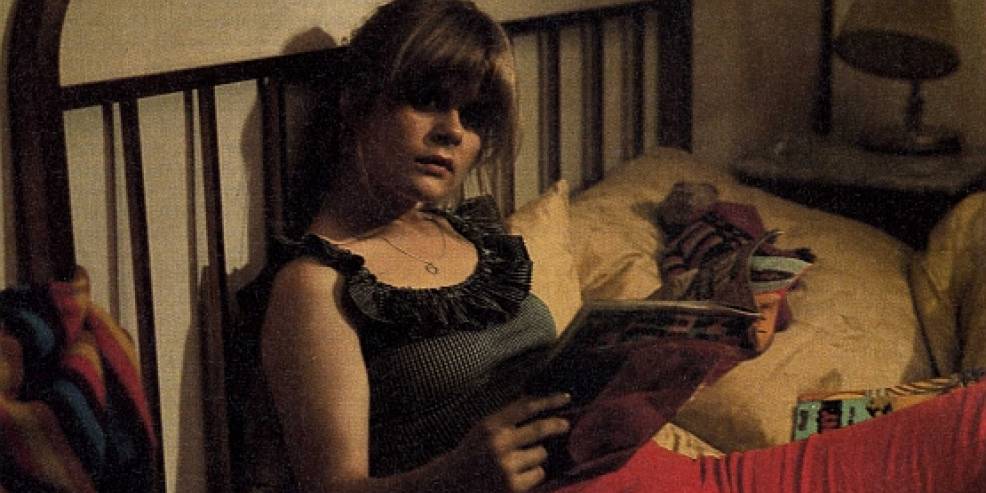

Jahrelang war es still um den Mythos Kinski. Sein Tod im Jahr 1991 hatte sein Bild als exzentrisches Genie nur noch verfestigt. Er war zu einer Legende erstarrt, unantastbar in seinem Ruhm. Doch dann kam der Januar 2013. Eine Bombe schlug in die deutsche Kulturlandschaft ein – keine Bombe aus Stahl, sondern eine aus Worten. Worte, die in einem Buch mit dem Titel „Kindermund“ standen, geschrieben von Pola Kinski, seiner ältesten Tochter, mittlerweile 60 Jahre alt. Und was sie zu sagen hatte, riss die Fassade des Denkmals für immer nieder. Auf den Seiten dieses Buches erhob sie eine Anschuldigung, die das Land in einen Schockzustand versetzte. Sie beschrieb detailliert, kalt und ungeschminkt, wie ihr eigener Vater sie sexuell missbraucht haben soll – systematisch über Jahre hinweg, ab ihrem fünften Lebensjahr.

Die Enthüllung verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Das Magazin „Der Spiegel“ brachte ein Exklusiv, das die Nation erschütterte und die Diskussion anheizte. Kurz darauf widmete der „Stern“ der Geschichte eine Titelseite. Es gab kein Entkommen mehr. Der Skandal war nicht irgendeine Boulevardmeldung. Es war die Zerstörung eines nationalen Kulturguts, live vor den Augen der Öffentlichkeit. Das Denkmal Klaus Kinski, über Jahrzehnte in Stein gemeißelt, begann zu bröckeln, und dann zerfiel es zu Staub. Die Öffentlichkeit, die ihn einst als „liebsten Feind“ belächelt und als Genie verehrt hatte, musste nun einer monströsen Wahrheit ins Auge blicken. Die Bewunderung wich dem Entsetzen. Der Mythos wich der Anklage. Die Tragödie war nicht Kinskis früher Tod. Die wahre Tragödie war ein Leben, das durch ihn zerstört wurde, und die schreckliche Erkenntnis, dass der Applaus der Welt die Schreie eines Kindes so lange übertönt hatte. Der Skandal explodierte posthum, doch seine Wirkung war umso verheerender. Er zwang eine ganze Nation, ihre Helden neu zu bewerten und die Opfer endlich zu hören, die so lange im Schatten des Ruhms verborgen waren.

„Warum jetzt? Warum nach fast 50 Jahren des erstickenden Schweigens?“ Diese Frage stellte sich ganz Deutschland. Pola Kinski gab die Antwort selbst. Es war nicht Rache, die sie antrieb. Es war die unerträgliche Heiligsprechung ihres Vaters nach seinem Tod. Überall sah sie sein Gesicht: auf DVDs, in Dokumentationen, in liebevollen Retrospektiven. Die Welt feierte weiterhin den genialen Künstler, und mit jedem Lobpreis wurde ihr eigenes Leid, ihre gestohlene Kindheit unsichtbarer. Sie konnte nicht zulassen, dass die Lüge sein letztes Vermächtnis sein würde. Ihr Buch war ein Akt der Befreiung, ein verzweifelter, aber kraftvoller Versuch, die Deutungshoheit über ihre eigene Lebensgeschichte zurückzugewinnen. In diesem Moment des Mutes nannte sie die Dinge, die sie niemals vergeben würde: An erster Stelle den Vater, den Mann, der ihr nicht nur die körperliche Unversehrtheit, sondern auch die Seele nahm. Den Täter, der sich hinter der Maske des exzentrischen Künstlers versteckte und seine Macht auf die grausamste Weise missbrauchte.

Doch ihre Anklage ging tiefer. Sie richtete sich auch gegen das System, das diesen Missbrauch erst ermöglichte. Ein System des Schweigens. Sie vergab der Industrie nicht, die die Tyrannei ihres Vaters als Genialität verklärte. Sie vergab der Öffentlichkeit nicht, die so berauscht war vom Mythos Kinski, dass sie blind wurde für den Menschen dahinter. Sie klagte eine Kultur an, die bereit war, für große Kunst über menschliche Abgründe hinwegzusehen. Ihre Stimme sagte: „Ihr habt ihn zu dem gemacht, was er war. Ihr habt ihm den Schutzraum gegeben, in dem er agieren konnte“.

Und dann geschah etwas, das ihre Worte mit unumstößlichem Gewicht versah. Sie war nicht mehr allein. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung meldete sich ihre jüngere Schwester zu Wort, die weltberühmte Schauspielerin Nastassja Kinski. Gegenüber der Zeitung „Bild am Sonntag“ stellte sie sich öffentlich hinter Pola. Sie sagte, sie sei stolz auf den Mut ihrer Schwester, und obwohl sie selbst nicht von sexuellem Missbrauch berichtete, bestätigte sie das Bild des tyrannischen Vaters. Sie sprach von ihrer eigenen tiefen Angst vor ihm, von einer Kindheit in Furcht. „Er sei kein Vater gewesen“, sagte sie, „sondern ein Ungeheuer“. Mit dieser Aussage war es besiegelt: Dies war kein isolierter Rachefeldzug mehr. Es war die bestätigte Wahrheit zweier Schwestern. Das Schweigen war nicht nur gebrochen, es war zertrümmert.

Die Geschichte von Klaus Kinski ist mehr als nur der Fall eines Idols. Sie ist ein Spiegel, der uns allen vorgehalten wird, und sie wirft Fragen auf, die schmerzhaft, aber notwendig sind. Dürfen wir die Kunst vom Künstler trennen? Können wir die Brillanz seiner Filme noch bewundern, nun da wir die Dunkelheit des Menschen kennen, der sie erschaffen hat? Und was ist unsere Verantwortung als Publikum? Sind wir bereit, genauer hinzusehen, bevor wir jemanden auf den Sockel eines Genies heben? Was wäre geschehen, wenn die Industrie ihn als Menschen behandelt hätte und nicht nur als Produkt, dessen Exzesse man für den Profit in Kauf nahm? Die Akte Kinski steht stellvertretend für unzählige andere Geschichten, die nie erzählt wurden, für die Opfer, deren Stimmen im Schatten großer Namen und mächtiger Industrien verhallen. Die Geschichte von Pola Kinski ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass hinter jeder Ikone, hinter jedem Mythos ein Mensch aus Fleisch und Blut steht, mit all seiner Komplexität, seiner Fähigkeit zu großer Kunst und manchmal auch zu unvorstellbarer Grausamkeit.

Heute, nach dem Beben von 2013, ist der Name Kinski für immer verändert. Er steht nicht mehr nur für geniale Schauspielkunst, er steht auch für die Zerstörungskraft von Machtmissbrauch und für den Mut einer Frau, die es wagte, einen Gott vom Thron zu stürzen. Ihre Geschichte ist kein Ruf nach Rache, sie ist eine Forderung nach Wahrheit. Und vielleicht ist das die wichtigste Lektion: dass wir zuhören müssen – nicht nur, um uns zu erinnern und zu verurteilen, sondern um zu lernen und uns zu verändern, bevor das Scheinwerferlicht endgültig erlischt und die verborgenen Bühnen für immer im Dunkeln bleiben.