Als Jack White im Oktober 2025 in Berlin starb, reagierte die Branche, die er einst wie ein Alleinherrscher regiert hatte, mit einer fast gespenstischen Stille. Kaum ein Wort über den Mann, der “Looking for Freedom” zur Hymne einer Generation gemacht hatte. Kaum eine Zeile über den Produzenten, der hinter einem der größten, aber längst vergessenen Skandale der deutschen Musikindustrie stand. Die meisten erinnern sich an den euphorischen David Hasselhoff auf der Berliner Mauer, doch hinter diesem Freiheitsruf stand ein Mann, dessen eigene Freiheit längst verloren war – gefangen in einem Netz aus Macht, Geld und Eitelkeit.

Dies ist die Geschichte von Jack White, geboren 1940 als Horst Nussbaum in Köln. Eine Geschichte, die zeigt, wie Ruhm und Kontrolle ein Imperium errichten und es von innen heraus zerstören können.

Sein Weg begann nicht im Studio, sondern auf dem Fußballfeld. In den 50er Jahren spielte er für Vereine wie Victoria Köln. Er war ein junger Mann mit Ehrgeiz, der den Wettbewerb suchte. Als Verletzungen seine sportliche Laufbahn beendeten, kanalisierte er diese Energie neu: in die Musik. Er erkannte sein wahres Talent nicht auf der Bühne, sondern dahinter. Er verstand es, Trends zu erkennen, bevor sie Deutschland erreichten, und Emotionen in drei Minuten zu verpacken.

In den späten 60ern nahm er den international klingenden Namen Jack White an und gründete sein eigenes Label. Mit einem untrüglichen Gespür für Melodien dominierte er die Schlagerwelt der 70er, produzierte für Tony Marshall und Roberto Blanco. Doch mit dem Erfolg wuchs sein Hunger nach totaler Kontrolle. Er wollte keine Kompromisse. Jeder Ton, jeder Vertrag, jede Pressezeile sollte ihm gehören.

Die 80er Jahre wurden seine Dekade. White verstand, dass Musik keine Grenzen kennt. Mit einer Mischung aus amerikanischem Sound und deutscher Disziplin schuf er eine Formel für den globalen Markt. Der Durchbruch gelang 1982 mit “Gloria” von Laura Branigan. In seinen Münchner Studios wurde der italienische Song zu einem Welthit wiedergeboren – härter, klarer, radiotauglicher. Es folgten Hits für Jermaine Jackson (“When the Rain Begins to Fall”) und Pia Zadora. Seine Produktionen klangen nach Los Angeles, doch sie trugen den Stempel eines Mannes, der Perfektion als Pflicht ansah.

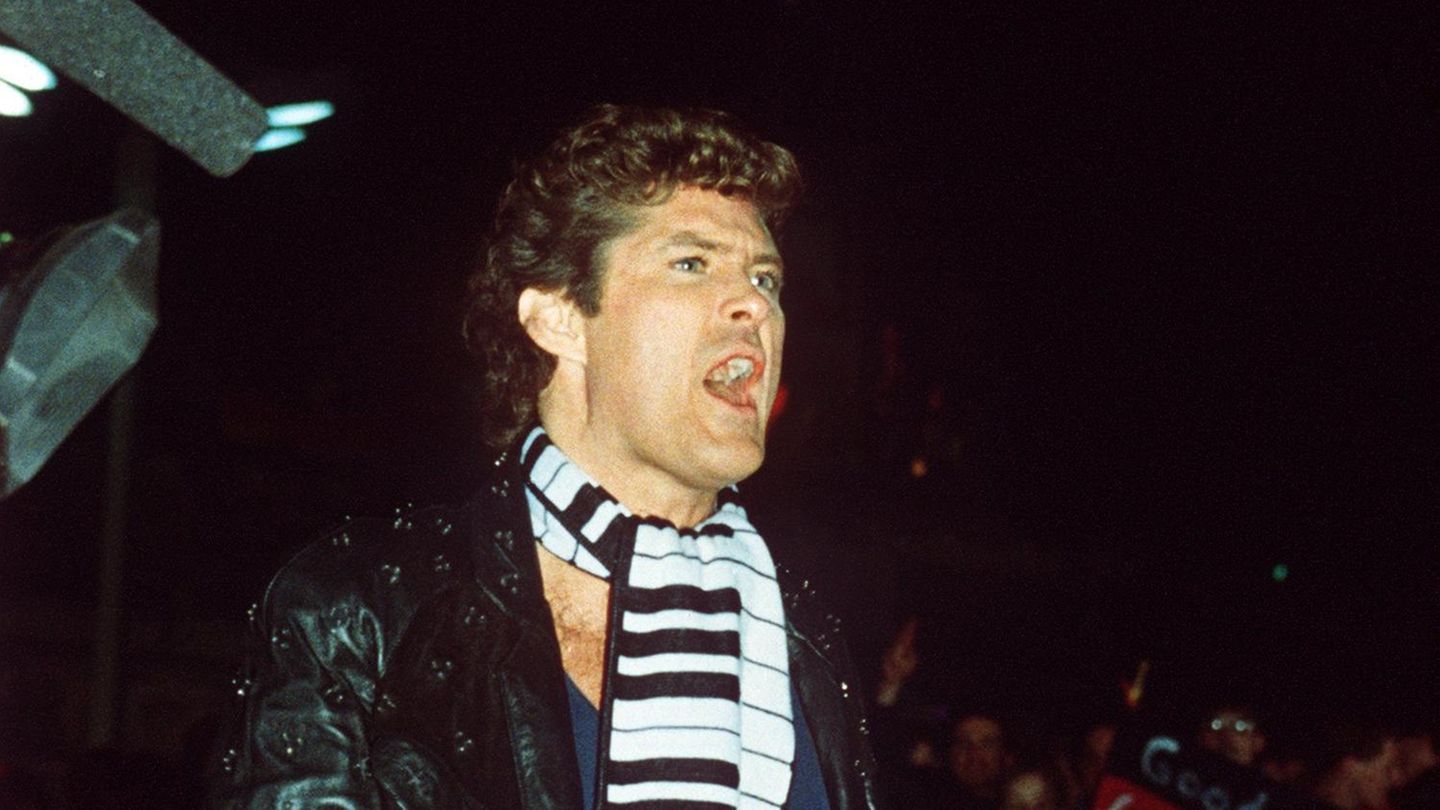

1989 dann der Höhepunkt: “Looking for Freedom”. Während David Hasselhoff auf der Mauer sang, stand Jack White im Hintergrund, der unsichtbare Architekt eines Moments, der die Welt rührte. Sein Name wurde zur Marke, die Medien nannten ihn den “deutschen Quincy Jones”.

Doch hinter der glänzenden Fassade dieses Imperiums begannen sich tiefe Risse zu bilden. Musiker, Techniker und Sänger berichteten von einem Mann, der alles bis ins kleinste Detail kontrollierte. Man fühlte sich entweder bewundert oder ausgebeutet, aber niemand blieb von seiner Dominanz unberührt.

Das erste große Zerwürfnis geschah Mitte der 80er mit seinem internationalen Star Laura Branigan. Sie wollte mehr kreativen Einfluss auf ihre Musik, doch White bestand auf seiner Formel. Es kam zum stillen, aber endgültigen Bruch. In Briefen, die nach ihrem Tod 2004 auftauchten, beklagte Branigan, sie sei nur eine “Figur in einem Spiel” gewesen, “das nur Jack versteht”. White dementierte jede Manipulation, doch der Schatten eines Machtspiels blieb. Gerüchte über fehlende Credits und Tantiemen machten die Runde.

Ende der 80er verwandelte White sein Imperium in die “Jack White Productions AG”. Die Musik wurde zur Aktie, der Künstler zum Kapital. In Interviews sprach er offen und zynisch darüber, dass Musik kein Gefühl, sondern ein “Produkt” sei. Die Presse begann, kritische Fragen zu stellen. Woher kamen die Summen in den Bilanzen? Warum tauchten manche Firmen doppelt auf? Wieso verschwanden plötzlich Songschreiber-Namen aus den Credits? Nichts wurde je zweifelsfrei bewiesen, aber der Schatten des Zweifels wuchs.

Der endgültige Zusammenbruch begann nicht mit einem Knall, sondern mit einem Flüstern, das zum Sturm wurde. Als die 90er das Musikgeschäft veränderten, versuchte White, seinen Erfolg zu konservieren. 2001 brachte er seine JWP AG an die Börse. Was als Triumph begann, endete im Desaster. Im Frühjahr 2002 stürzte der Aktienkurs ab und verlor mehr als die Hälfte seines Wertes. Die Medien sprachen von überbewerteten Lizenzen, Fehlentscheidungen und internen Unstimmigkeiten.

Investoren verlangten Aufklärung, Geschäftspartner lösten Verträge. Ein langjähriger Jurist des Unternehmens soll damals laut “Der Spiegel” erklärt haben: “Jack war ein Genie, aber kein Buchhalter. Er glaubte, er könne auch die Zahlen dirigieren wie eine Band.” Die Ermittlungen wegen Unregelmäßigkeiten verliefen im Sande. Es gab keinen Schuldspruch, aber auch keinen Freispruch. Was blieb, war ein Ruf, der nie wieder derselbe sein sollte.

Nach 2005 verschwand Jack White fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Keine Talkshows, keine Galas. Er gründete ein kleines Label, “Gloriella Music”, um seine alten Kataloge zu verwalten – ein stiller Kampf um die Kontrolle über sein Erbe. Freunde erzählten, er habe sich zurückgezogen, enttäuscht von einer Branche, die er einst beherrscht hatte. Ein ehemaliger Assistent erinnerte sich, White habe nur noch über Fehler gesprochen, über Menschen, die ihn vergessen hatten.

Seine späte Hochzeit mit einer deutlich jüngeren Frau 2014 sorgte nur noch für ein müdes Lächeln in der Boulevardpresse. Es war, als hätte das Land beschlossen, seine Exzesse zu ignorieren. Für White, den Mann, der Applaus und Kritik wie Luft zum Atmen brauchte, war dieses Desinteresse, dieses Schweigen, die eigentliche Strafe.

Er verbrachte seine letzten Jahre in Berlin, abgeschirmt, umgeben von den goldenen Schallplatten seiner Vergangenheit, die ihm kaum noch Trost spenden konnten. Als er 2025 starb, war keine Kamera da, kein großer Nachruf, keine Sondersendung. Die Industrie, die er einst geformt hatte, ging wortlos weiter.

Die wahre Tragödie von Jack White war nicht sein finanzieller Fall, sondern das kollektive Vergessen. Er, der alles kontrollieren wollte – Verträge, Klänge, Menschen –, verlor am Ende die Kontrolle über das, was bleibt: sein Vermächtnis. Seine Hits leben weiter, sie laufen im Radio, doch sein Name ist für die meisten nur noch eine Fußnote. Ein Paradox, das zeigt, dass Ruhm kein Zustand ist, sondern ein flüchtiger Moment – hell, kurz und vergänglich.