Es ist ein Moment der absoluten Stille, der fast körperlich spürbar ist. Marianne Rosenberg, die Frau, deren Stimme Generationen auf die Tanzflächen trieb, sitzt in einem schlichten, weiß ausgeleuchteten Studio. Keine grellen Scheinwerfer, kein Paillettenkleid, kein künstliches Lächeln. Mit 69 Jahren wirkt sie gelöst, fast wie befreit von einer Last, die sie viel zu lange allein getragen hat. Sie atmet tief durch, als würde sie eine schwere Tür öffnen, die Jahrzehnte verschlossen war. Dann beginnt sie zu erzählen. Sie nennt fünf Namen. Fünf Menschen, fünf Legenden, die untrennbar mit ihrer Karriere verbunden sind – und die ihr Herz auf eine Weise berührten, die Narben hinterließ.

„Er gehört zu mir“ – diese Zeile sang sie tausendfach, strahlend, souverän. Doch was gehörte wirklich zu ihr, in einer Branche, die Frauen oft eher als dekorative Hüllen denn als ernstzunehmende Künstlerinnen sah? Marianne Rosenberg war das „Mädchenwunder“, das Ausnahmetalent mit der Samtstimme, die Melancholie tanzbar machte. Aber hinter dem Glanz der 70er und 80er Jahre, hinter den Goldenden Schallplatten und den Bravo-Titelseiten, tobte ein stiller Kampf. Ein Kampf um Respekt, um Identität und gegen das ständige Gefühl, nicht genug zu sein.

Heute, mit dem Abstand eines ganzen Lebens, blickt sie zurück. Nicht mit Zorn, sondern mit einer wehmütigen Klarheit. Sie erzählt von Kollegen, die sie unterschätzten, die sie kategorisierten und die ihr – oft ohne böse Absicht – zeigten, wie kalt das Showgeschäft sein kann. Es ist eine Liste der Enttäuschungen, die tief blicken lässt.

Ireen Sheer – Der schmerzhafte Vergleich

Sie waren die beiden jungen Frauen im Rampenlicht, oft gemeinsam auf Tour, oft im selben Hotel. Ireen Sheer, die charmante Britin mit der gewinnenden Art, und Marianne, das sensible Berliner Mädchen. „Ich mochte sie“, sagt Marianne leise. „Sie war ehrlich und aufrichtig.“ Doch die Branche brauchte Schubladen, und so wurden die beiden gegeneinander ausgespielt, subtil aber wirkungsvoll.

Marianne erinnert sich an eine TV-Generalprobe, die sich wie ein Stachel in ihr Gedächtnis bohrte. Ireen sang, professionell, auf den Punkt. Die Produzenten nickten zufrieden. Dann sang Marianne, legte all ihre Seele in jede Note. Hinter sich hörte sie das Geflüster eines Mitarbeiters: „Sheer ist zuverlässiger. Rosenberg ist sensibler.“ Ein Satz, der harmlos klingt, aber für Marianne ein Urteil war. Zuverlässigkeit war die Währung des Geschäfts; Sensibilität wurde oft als Schwäche, als Risiko ausgelegt.

Der Schmerz vertiefte sich, als ein Regisseur Iren Sheer als die „Stärkere“ lobte, während Marianne als „zerbrechliches Gegenstück“ inszeniert wurde. Sie wollte nicht die Zerbrechliche sein, die visuell ergänzt werden muss. Die endgültige Enttäuschung kam lautlos: In einem Interview vergaß Ireen schlichtweg, Marianne als enge Kollegin zu nennen. Nicht aus Bosheit, sondern aus Gedankenlosigkeit. Doch für Marianne war es der Beweis: In Ireens Welt spielte sie keine Rolle. Platz 5 steht für die Erkenntnis, dass Nähe im Showgeschäft oft nur eine Illusion ist.

Howard Carpendale – Wenn Gefühle zur Ware werden

In den 70ern führte kein Weg an ihm vorbei: Howard Carpendale. Groß, blond, charismatisch. Für Marianne war er der Inbegriff des Profis. Doch genau diese Professionalität wurde für sie zum Spiegel ihrer eigenen Austauschbarkeit. „Er war nie unhöflich“, betont sie. Aber seine Sicht auf die Musik verletzte sie zutiefst.

Bei einer gemeinsamen Probe offenbarte sich der Graben zwischen ihren Welten. Marianne, die immer von innen nach außen sang, für die jedes Lied ein Bekenntnis war, musste mitanhören, wie Howard einem Techniker erklärte: „Sie ist gut. Aber im Fernsehen zählt Wirkung, nicht Gefühl.“ Ein Satz wie ein Schlag in die Magengrube. Für Marianne war das Gefühl alles. Dass einer der Größten der Branche es als zweitrangig abtat, ließ sie an sich zweifeln. War sie falsch? War ihre Art zu fühlen ein Hindernis?

Noch schlimmer traf sie seine Aussage in einer Showprobe: „Man muss geben, was sie wollen, nicht was man fühlt.“ Howard sah Erfolg als Handwerk, Kollegen als Teile eines Systems. Als Marianne erfuhr, dass sie bei einer gemeinsamen Tour fast gegen eine andere Sängerin ausgetauscht worden wäre, um „flexibel“ zu bleiben, während Howard gesetzt war, verstand sie: Sie war ersetzbar. Howard Carpendale steht auf Platz 4, weil er ihr ungewollt zeigte, wie fragil der eigene Status ist, wenn man mehr sein will als nur ein Rädchen im Getriebe.

Roland Kaiser – Die Arroganz der Selbstverständlichkeit

Roland Kaiser. Der Name steht für Eleganz, für Souveränität, für den Grandseigneur des Schlagers. Für Marianne Rosenberg war er der Mann, der alles hatte, wofür sie kämpfen musste. Er betrat einen Raum, und er gehörte ihm. Sie musste sich jeden Zentimeter Anerkennung hart erarbeiten.

Eine Szene bei einer ZDF-Gala brennt bis heute in ihr. Roland kam zu spät zur Probe. Die Reaktion der Regie? „Alles gut, Roland, wir warten.“ Ein Lächeln, ein Winken. Kurz darauf setzte Marianne wenige Sekunden zu früh ein. Sofort wurde abgebrochen, korrigiert, ermahnt: „Frau Rosenberg, wir brauchen Präzision.“ Für ihn Geduld, für sie Strenge. Es war diese unausgesprochene Hierarchie zwischen dem souveränen Mann und der „schwierigen“ Frau, die schmerzte.

„Roland liefert, Marianne interpretiert“, sagte ein Redakteur einmal. Was als Lob gemeint sein könnte, empfand sie als Herabwürdigung ihres Stils. Und als Roland in einem Interview gefragt wurde, mit wem er am liebsten arbeite, und Mariannes Name nicht fiel, traf es sie tiefer als jede Kritik. In seiner Welt, der Welt der unangreifbaren Legenden, war sie kein Bezugspunkt. Platz 3 ist der Schmerz darüber, dass manche für ihren Status nur anwesend sein müssen, während andere sich aufreiben.

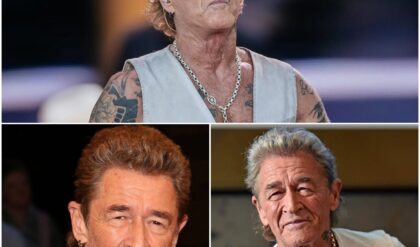

Platz 2: Peter Maffay – Die brutale Authentizität

Wenn Marianne Rosenberg das Gefühl war, war Peter Maffay die Haltung. Der Rocker, der Rebell, der Tabubrecher. Er war alles, was der brave Schlager nicht war. Und er ließ Marianne spüren, dass er ihre Welt verachtete – oder zumindest das, was er darin sah.

„Wir brauchen mehr echte Stimmen und weniger Zuckerguss.“ Diesen Satz schleuderte Maffay backstage in den Raum, nachdem Marianne gesungen hatte. Er nannte keinen Namen, aber jeder wusste, wer gemeint war. Es war ein Angriff auf ihre künstlerische Integrität. Als sie ihn später zur Rede stellte, wich er nicht aus. „Du bist gut, Marianne“, sagte er mit seinem unerbittlichen Blick. „Aber warum versteckst du dich hinter dem, was man von dir erwartet? Zeig dich, nicht das System.“

Es war brutal, es war rücksichtslos – und es war wahr. Das war das Schlimmste daran. Peter Maffay hielt ihr einen Spiegel vor, in den sie nicht blicken wollte. Er zwang sie, ihre eigene Anpassung zu hinterfragen. Die Branche stilisiert den Gegensatz: Er, der authentische Künstler; sie, das angepasste Püppchen. Dieser Stempel haftete lange. Platz 2 für Peter Maffay, nicht weil er böse war, sondern weil seine kompromisslose Art ihre tiefsten Unsicherheiten bloßlegte.

Nicole – Der Spiegel dessen, was nie sein durfte

Und dann ist da dieser eine Name. Der überraschendste auf der Liste. Nicht der große Rivale, nicht der strenge Produzent, sondern das Mädchen mit der weißen Gitarre. Nicole.

1982 gewann Nicole mit „Ein bisschen Frieden“ den Eurovision Song Contest. Ein Triumph, der Marianne Rosenberg verwehrt blieb. Marianne war damals längst ein Star, hatte Hits, Erfahrung, Narben. Und dann kam dieses 17-jährige Mädchen und bekam über Nacht das, wofür Marianne Jahre gekämpft hatte: Weltweite, bedingungslose Anerkennung. „Sie wurde vom System umarmt, beschützt, hochgehoben“, analysiert Marianne heute. Sie selbst kannte nur den Kampf, den Gegenwind.

Der Moment, der Marianne am tiefsten verletzte, war paradoxerweise ein Moment der Freundlichkeit. Bei einer Preisverleihung trafen sie aufeinander. Nicole, der strahlende Sieger, lächelte sie an und sagte sanft: „Ich bin mit Ihren Liedern aufgewachsen. Es ist eine Ehre, Sie zu treffen.“

Es war nett gemeint. Aber für Marianne fühlte es sich an wie ein Abschied. Mit diesem Satz machte Nicole sie zur Vergangenheit, zur „alten Garde“, während sie selbst die strahlende Zukunft war. Marianne fühlte sich plötzlich alt, überholt, aussortiert. Als sie später erfuhr, dass TV-Sender überlegten, sie durch die „moderne“ Nicole zu ersetzen, zerbrach etwas in ihr. Nicole hatte nichts falsch gemacht. Aber ihr müheloser Erfolg war der Spiegel für all die Träume, die für Marianne unerreichbar blieben. Platz 1 für Nicole, weil ihr Sieg jene Wunde berührte, die am meisten schmerzt: Die Sehnsucht nach einer Anerkennung, die man sich nicht erkämpfen kann, sondern die einem einfach geschenkt wird.

Der Frieden danach

Marianne Rosenberg blickt hinaus in die Nacht. Sie hat die Geschichten erzählt, die Schatten hervorgeholt. Doch in ihrem Gesicht liegt kein Groll mehr. „Ich habe viel getragen“, sagt sie leise. „Und vieles erst spät verstanden.“ Irene, Howard, Roland, Peter, Nicole – sie waren Weggefährten, Spiegelbilder, Lektionen.

„Wir alle wollten nur gehört werden“, resümiert sie. Heute weiß sie, dass der Schmerz von damals sie zu der Künstlerin gemacht hat, die sie heute ist: Stark, unabhängig und endlich ganz bei sich selbst. Sie hat ihren Frieden gemacht. Mit den Kollegen, mit der Branche und vor allem mit sich selbst. Wer durch die Hölle der Enttäuschung gegangen ist und dabei seine Stimme nicht verloren hat, der muss niemandem mehr etwas beweisen. Marianne Rosenberg hat überlebt. Und sie strahlt heller als je zuvor.