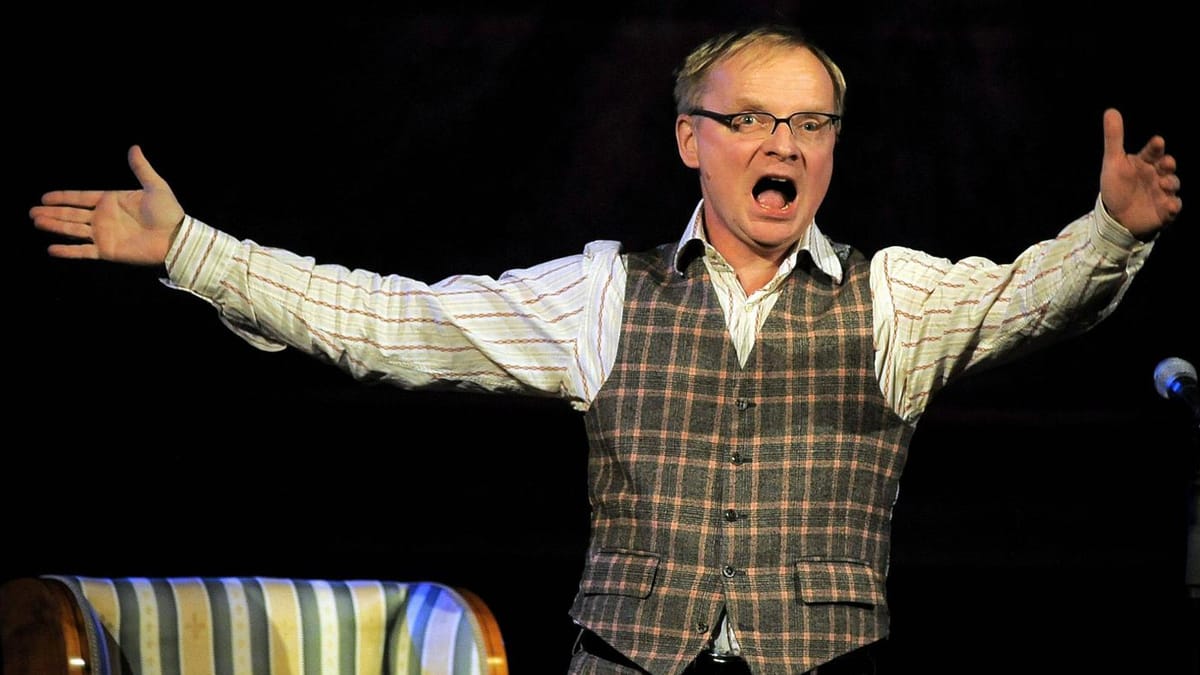

In einer Zeit, in der die öffentliche Debatte zunehmend polarisiert und die Meinungsfreiheit oft auf die Probe gestellt wird, erhebt sich eine Stimme aus Sachsen, die sich weigert, dem Chor der angepassten Meinungen beizutreten. Uwe Steimle, ein Kabarettist, dessen scharfer Verstand und unerschrockene Direktheit ihn zu einer der kontroversesten, aber auch beliebtesten Figuren im deutschen Fernsehen gemacht haben, liefert in einer Talkshow eine gnadenlose Abrechnung mit dem, was er als abgehobene Eliten und eine von Angst dominierte Gesellschaft empfindet. Seine Auftritte, oft von erhitzten Diskussionen und heftigem Widerspruch begleitet, sind ein Spiegelbild einer Nation, die um ihre Identität und ihre Werte ringt.

Steimles Kernbotschaft in dieser Sendung ist unmissverständlich: Er kritisiert die Heuchelei und das Versagen der etablierten politischen Parteien. Mit beißendem Sarkasmus spricht er von der “rechtspopulistischen AfD” und den “pädophilen Grünen”, wobei er die gängigen Stigmatisierungen umkehrt und die Doppelmoral der medialen Darstellung aufzeigt. Er prangert an, dass es immer die “Schwererziehbaren” sind, die als rechtspopulistisch gebrandmarkt werden, während er sich selbst als nicht “schwererziehbar” bezeichnet und solche Propaganda ablehnt. Für ihn haben die Parteien “durch die Bank versagt” und “bescheißen das Volk”, eine Aussage, die er mit vehementer Überzeugung wiederholt und die tief sitzende Frustration vieler Bürger über die politische Klasse widerspiegelt. Diese radikale Ablehnung der politischen Führung, die er durch die Bank als gescheitert ansieht, ist ein zentrales Element seiner Kritik und trifft einen Nerv in einer Gesellschaft, die das Vertrauen in ihre Institutionen zunehmend verliert.

Ein wiederkehrendes Thema in Steimles Tiraden ist die “Angst”, die in der Gesellschaft geschürt wird. Er hinterfragt, warum die Menschen schweigen und nicht aufbegehren, und deutet an, dass dies mit der Angst zusammenhängt. Interessanterweise argumentiert er, dass Angst nicht nur etwas Negatives sein muss, sondern auch eine “schützende” Funktion haben kann, was eine differenziertere Sicht auf diese grundlegende Emotion eröffnet. Seine Gesprächspartner versuchen, ihn mit dem Argument zu kontern, dass es immer Arbeitslosigkeit gegeben habe und die Angst davor nicht neu sei. Doch Steimle geht es um mehr als nur um wirtschaftliche Sorgen. Er fühlt sich an “finsterste Zeiten” erinnert, als man 1989 “hinter der Gardine gestanden” hat, und nun wieder Angst haben müsse. Für ihn ist Angst ein “ganz schlechter Berater”, der die Menschen davon abhält, die wahren Probleme anzusprechen. Diese Rückverbindung zur deutschen Vergangenheit, insbesondere zur Zeit vor dem Mauerfall, verleiht seinen Argumenten eine zusätzliche emotionale Tiefe und Resonanz, da er eine Kontinuität der Unterdrückung von Meinungsfreiheit und der Angst vor staatlicher Repression sieht.

Besonders provokant wird Steimle, wenn er die deutsche Sprache verteidigt und sich über die Reaktionen seiner Mitdiskutanten empört. Er besteht darauf, dass man durch die deutsche Sprache “fühlen” kann, eine Aussage, die von einem anderen Schauspieler als absurd abgetan wird, der fragt, ob man nicht fühlen könne, wenn man Afrikaans spreche. Steimle hält dagegen, dass die Sprache der Schlüssel zur Ausdrucksfähigkeit und zum Gefühl ist. Seine leidenschaftliche Verteidigung der Muttersprache ist nicht nur ein linguistischer Diskurs, sondern eine Metapher für die Verteidigung der eigenen Kultur und Identität. Er lehnt die Vorstellung ab, dass man Sprache auf ein bloßes Kommunikationsmittel reduzieren sollte, und sieht sie als tiefgreifenden Ausdruck des menschlichen Daseins. Die Diskussion über die Sprache wird so zu einer tiefergehenden Auseinandersetzung über kulturelle Selbstachtung und die Art und Weise, wie eine Gesellschaft ihre eigenen Ausdrucksformen wertschätzt oder abwertet.

Ein weiterer heikler Punkt ist Steimles Kritik an der deutschen Außenpolitik und der Flüchtlingsdebatte. Er verurteilt zutiefst, dass “fremden Kulturen die Heimat weggebombt” wird, während gleichzeitig deutsche Steuergelder dafür verwendet werden. Er brandmarkt es als “Scheinheiligkeit”, wenn man diese Menschen dann scheinbar herzlich willkommen heißt, obwohl die eigentliche Absicht, sie “zu töten”, dahinterstecke. Diese “Barmherzigkeit” sei für ihn “Heuchelei”. Steimle fordert eine Auseinandersetzung mit den Verantwortlichen der Rüstungsindustrie, die von diesen Kriegen profitieren. Er betont, dass die Rüstungsexporte um “vier Milliarden” zugenommen haben und verweist auf Sigmar Gabriel als “Chef der ganzen Sache”. Diese Anschuldigungen sind schwerwiegend und positionieren ihn klar gegen die gängige politische Erzählung. Steimle spricht hier ein Tabuthema an, indem er die deutsche Beteiligung an internationalen Konflikten und die daraus resultierenden Flüchtlingsbewegungen direkt mit den Interessen der Rüstungsindustrie verknüpft. Seine Forderung, die eigentlichen Probleme anzusprechen und nicht wegzudiskutieren, ist ein Appell an die intellektuelle Redlichkeit und moralische Verantwortung.

Steimle äußert sich auch zur Pegida-Bewegung und stellt klar, dass er persönlich nichts mit Pegida zu tun hat. Dennoch zeigt er Verständnis für die Demonstranten, die “seit zwei Jahren jeden Montag” auf die Straße gehen. Er argumentiert, dass es sich hierbei nicht um eine “Minderheit” handelt, sondern um die “Spitze des Eisberges”, deren Sorgen und Ängste von der Politik ignoriert werden. Er beobachtet, dass die einzigen, die bei diesen Demonstrationen wirklich geschützt werden müssen, “Antifa” und “mit Buttersäure” bewaffnete Gegendemonstranten sind, und bezeichnet dies als “absurd”. Diese Aussage, so umstritten sie auch sein mag, beleuchtet seine Perspektive auf die Dynamik öffentlicher Proteste und die Rolle des Staates bei deren Eindämmung oder Schutz. Er kritisiert, dass einseitige Narrative über solche Bewegungen verbreitet werden und die wahren Anliegen der Menschen dahinter oft nicht gehört oder absichtlich verzerrt werden.

Er wehrt sich vehement gegen die Stigmatisierung der “Sachsen” und weist die Verallgemeinerung zurück, dass alle Sachsen “schlägerhaft” oder “übel drauf” seien. Für ihn sind solche Pauschalisierungen unfair und spiegeln nicht die Realität wider. Er spricht aus eigener Erfahrung, da er in Leipzig gedreht hat und dort “tolle Leute” getroffen hat. Diese Betonung der Vielfalt innerhalb einer Gruppe, die oft Opfer von Vorurteilen wird, ist ein wichtiger Bestandteil seiner Botschaft. Er kritisiert die schnelle Verurteilung ganzer Bevölkerungsgruppen basierend auf den Handlungen einiger weniger und plädiert für eine differenziertere Betrachtung.

Die Sendung ist auch ein Beispiel für die “Cancel Culture”, deren Opfer Steimle selbst bereits wurde. Er wurde 2019 vom MDR gefeuert, seine Sendung “Steimles Welt” abgesetzt, trotz des Protests von 53.000 Zuschauern. Seine Erlebnisse sind ein warnendes Beispiel dafür, wie schnell eine Karriere beendet werden kann, wenn man sich von der vorherrschenden Meinung abweicht. Steimle wird nicht müde zu betonen, dass es ihm nicht darum geht, zu provozieren, sondern die Wahrheit anzusprechen, wie er sie empfindet. Seine hartnäckige Weigerung, sich von seinem Standpunkt abbringen zu lassen, selbst angesichts starker Ablehnung, zeigt seinen unbeugsamen Charakter. Er ist ein Verfechter der freien Meinungsäußerung und kritisiert, dass in einem Land, das sich als demokratisch versteht, grobe Verstöße gegen die Demokratie, wie diverse Verordnungen, politisch motivierte Ausgrenzungen oder die von der Leyen SMS-Affäre, nicht aufgearbeitet werden. Stattdessen werde von “rechts” die Demokratie angeblich angegriffen, während Menschen wie Steimle durch “Kontaktschuld” mundtot gemacht werden sollen. Dies bezeichnet er als “lächerlich”.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Uwe Steimle in dieser Talkrunde nicht nur seine individuellen Meinungen äußert, sondern auch ein breiteres Unbehagen in der Gesellschaft artikuliert. Er kritisiert die politische Klasse für ihr Versagen und ihre Heuchelei, die Medien für ihre einseitige Berichterstattung und die Gesellschaft für ihre Angst und ihre Passivität. Seine Verteidigung der deutschen Sprache als Ausdruck von Identität und Gefühl, seine Ablehnung von Pauschalisierungen und seine Forderung nach einer ehrlichen Auseinandersetzung mit den Problemen des Landes machen ihn zu einer Stimme, die gehört werden sollte – auch wenn sie nicht immer angenehm ist. In einer Zeit, in der die Suche nach der Wahrheit oft im Lärm der Echokammern untergeht, bietet Steimle eine willkommene, wenn auch kontroverse, Perspektive. Sein Mut, die Dinge beim Namen zu nennen, erinnert daran, dass eine lebendige Demokratie auch unbequeme Stimmen braucht, um sich weiterzuentwickeln und den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen.