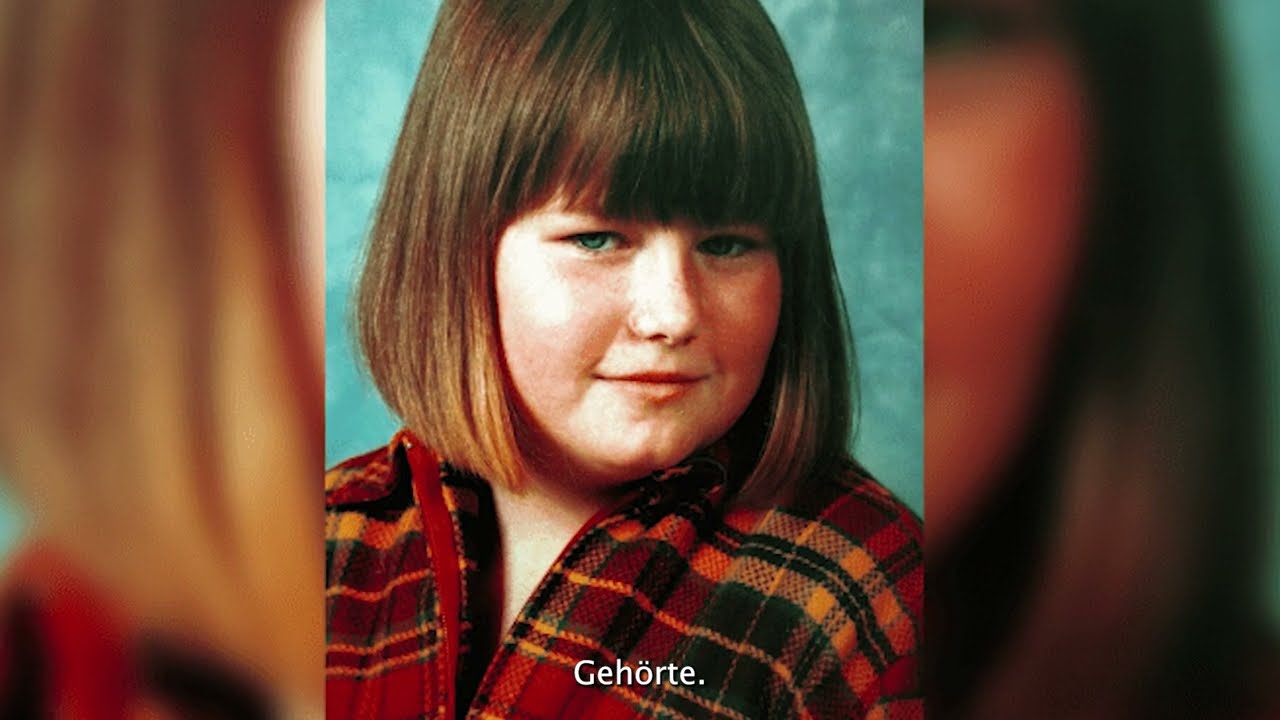

3096 Tage Finsternis: Wie Natascha Kampusch im 5m²-Verlies überlebte und der Bürokratie der Angst trotzte.

Der kalte Morgen der Ungewissheit: Die Entführung, die Österreich lähmte

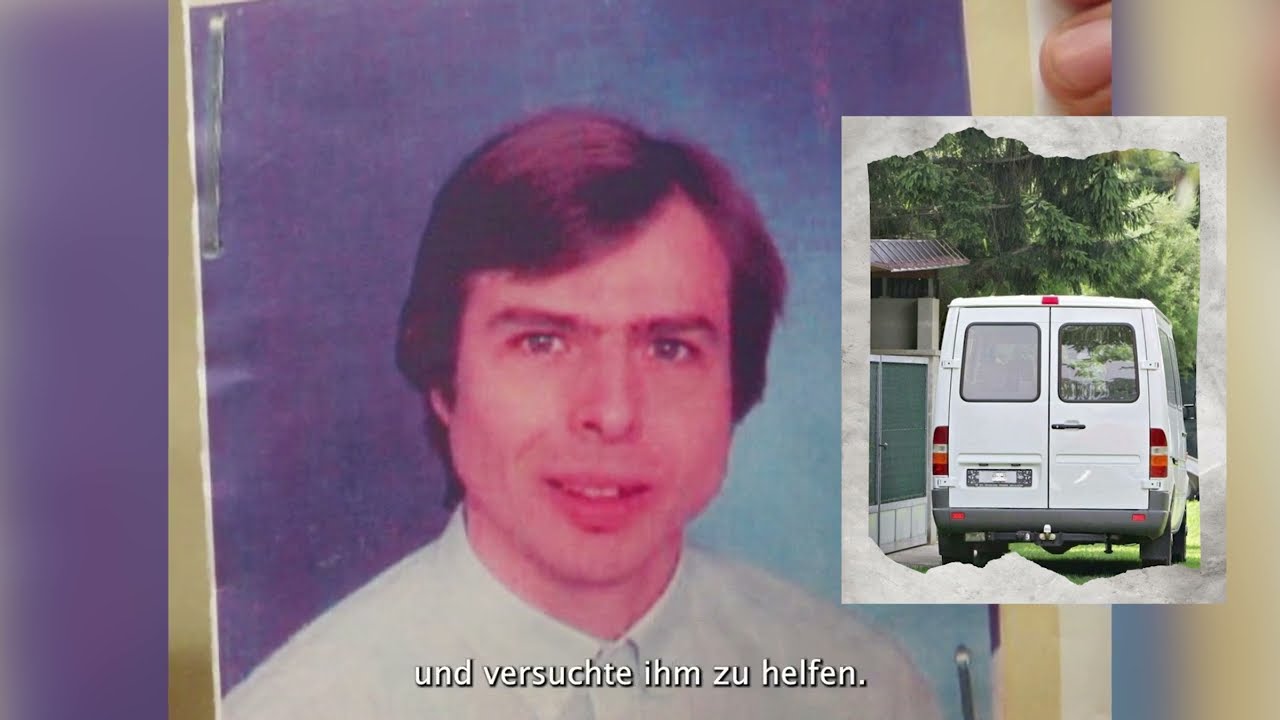

Es war ein gewöhnlicher, kalter Montagmorgen am 2. März 1998 in Wien, als das Leben der damals zehnjährigen Natascha Kampusch mit einer unvorstellbaren Brutalität zerrissen wurde. Auf dem Weg zur Schule, in den ersten Momenten der Eigenständigkeit nach der Trennung ihrer Eltern, ereignete sich das Unfassbare. Neben einer Hauptstraße im Süden Wiens hielt plötzlich ein weißer Lieferwagen. Sein Insasse, Wolfgang Přiklopil, sprach das Mädchen an. Als Natascha weiterging, beschleunigte Přiklopil, stieg aus und zerrte das Kind mit roher Gewalt in den eigens präparierten Hinterteil des Wagens. Die Tür schlug zu, der Motor dröhnte, und dieser Moment markierte den Beginn einer Gefangenschaft, die acht Jahre dauern sollte, in denen Natascha jeglichen Kontakt zur Außenwelt verlor.

Dieses Verbrechen, das in seiner Kaltblütigkeit schockiert, war das Ergebnis einer langen, minutiösen Vorbereitung. Wolfgang Přiklopil, ein damals 36-jähriger Ingenieur, der sich selbst als Außenseiter und Einzelgänger definierte, hatte jedes Detail durchgeplant: von der Auswahl des Opfers bis hin zur Gestaltung der Hölle, die Nataschas neues Zuhause werden sollte.

Kapitel I: Der Architekt des Grauens – 5 Quadratmeter Isolation

Wolfgang Přiklopil fuhr Natascha in sein Haus in Strasshof an der Nordbahn, etwa 25 Kilometer nordöstlich von Wien. Dort hatte er unter der Garage einen Raum erschaffen, der jeglicher menschlichen Vorstellung von Containment spottete: ein speziell präpariertes Kellerverlies. Dieser Raum, nur fünf Quadratmeter groß, ohne Fenster und akribisch schalldicht gebaut, wurde zu Nataschas Gefängnis.

Das Verlies war so konzipiert, dass es von außen nahezu unsichtbar war, verborgen hinter einer schweren Stahltür, die mit einem komplizierten Schließmechanismus gesichert war. In diesem kleinen, dunklen Raum verbrachte Natascha die meiste Zeit ihrer achtjährigen Gefangenschaft in völliger Isolation. Přiklopil besuchte sie nur, um ihr Essen zu bringen oder sie zu kontrollieren.

Während die Lehrerin bereits die Mutter Brigitta Kampusch alarmierte und eine groß angelegte Suchaktion begann, befand sich Natascha bereits in ihrer unterirdischen Zelle. Trotz aller Mühen, Befragungen von Anrainern und Durchkämmungen des Gebiets, blieb das Mädchen spurlos verschwunden. Přiklopil hatte seinen Plan so perfektioniert, dass keine Spur zu ihm führte. Natascha blieb unsichtbar.

Kapitel II: Die dunkle Psychologie des Kerker – Zerstörung des Willens

Die ersten Tage und Wochen der Gefangenschaft waren für Natascha eine Zeit der panischen Verzweiflung. Sie verstand nicht, warum sie entführt worden war, und ob sie jemals in die Freiheit zurückkehren würde. Přiklopil nutzte diese Angst systematisch als Waffe. Er hielt sie mit Drohungen und psychischer Manipulation unter seiner Kontrolle.

Der Kern seiner psychologischen Folter war die Lüge: Er erzählte ihr, die Welt habe sie bereits vergessen und niemand suche mehr nach ihr. Diese Aussage war ein schwerer Schlag für Natascha, denn sie zerstörte die Hoffnung, dass die Außenwelt sich an sie erinnerte.

Přiklopil zwang Natascha, nach strikten Regeln zu leben: Essen nur zu bestimmten Zeiten, absolutes Lärmverbot und die Forderung nach totaler Unterwerfung. Jeder Verstoß wurde mit harten Strafen geahndet. Die totale Kontrolle und die Angst vor diesen Strafen führten dazu, dass Natascha jede Hoffnung auf Flucht aufzugeben begann. Sie begann, sich ihrem Entführer anzupassen, um zu überleben, ein psychologischer Mechanismus, der oft als Stockholm-Syndrom bezeichnet wird. Natascha selbst betonte später jedoch stets, dass sie ihren Peiniger nicht verziehen hat und ihn nie als Vaterfigur sah; vielmehr entwickelte sich eine komplexe Beziehung der totalen Abhängigkeit und Angst, die auf Přiklopils Manipulation basierte.

Kapitel III: Physische und mentale Kontrolle – Der Kampf um die Identität

Die Jahre vergingen, und Natascha lernte, mit der erdrückenden Isolation umzugehen. Sie entwickelte Strategien, um die schreckliche Realität zu ertragen. Lesen wurde ihre Zuflucht: Sie sammelte so viel Wissen wie möglich, um ihre Gedanken von der Isolation abzulenken. Bildung wurde zu einer Art Fluchtweg, auch wenn Přiklopil, selbst misstrauisch gegenüber der Außenwelt, den Zugang zu Informationen streng kontrollierte.

Mit der Zeit nahm die physische Kontrolle zu. Přiklopil überwachte Nataschas Gewicht, zwang sie zu strengen Diäten und bestrafte sie, wenn sie seinen Vorstellungen nicht entsprach. Diese Kontrolle über ihren Körper war ein weiterer Aspekt seiner Manipulation, der dazu führte, dass sich das Mädchen immer weniger als eigenständige Person und immer mehr als Objekt, das Wolfgang Přiklopil gehörte, sah.

Die Isolation war absolut: Natascha hatte keinen Kontakt zu anderen Menschen, keine Möglichkeit, ihre Situation zu teilen. Přiklopil war ihr Entführer, ihre einzige Bezugsperson und ihr größter Feind in einem.

Die Ironie des Versagens: Während Natascha in dem Verlies gefangen war, stand die österreichische Polizei tatsächlich an Přiklopils Tür. Sein weißer Lieferwagen war als auffällig gemeldet worden. Doch er schien kooperativ, machte keinen verdächtigen Eindruck. Die oberflächliche Durchsuchung des Hauses schöpfte keinen Verdacht. Natascha blieb unentdeckt – die Bürokratie und der Zufall spielten dem Täter in die Hände. Die Hoffnung, dass Natascha noch am Leben sei, schwand in der Öffentlichkeit über die Jahre, die aktive Suche wurde eingestellt.

Kapitel IV: Der Moment der Chance – Die Flucht in die Freiheit

Natascha Kampusch wurde von einem kleinen Mädchen zu einer jungen Frau. Ihre gesamte Jugend verbrachte sie in Gefangenschaft. Trotz der jahrelangen psychischen und physischen Qualen gab sie nie vollständig auf. Im Hintergrund entwickelte sie einen Plan, einen Willen, der sich in den Momenten des Aufbäumens zeigte, in denen sie ihn provozierte oder sich seinen Anweisungen widersetzte. Jeder dieser Widerstände endete mit harten Strafen, doch sie bewahrten ihren Kern.

Der 23. August 2006 sollte der Tag sein, der alles veränderte. Přiklopil hatte Natascha beauftragt, sein Auto zu reinigen – eine Routineaufgabe. An diesem Tag beging er jedoch den entscheidenden Fehler: Er ließ sie für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt, als er kurz abgelenkt wurde.

Dieser Moment war die Chance, auf die Natascha acht Jahre gewartet hatte. Sie rannte los, so schnell sie konnte, weg von dem Haus, das ihr Gefängnis gewesen war. Sie wusste, dass dies ihre einzige Möglichkeit war. Natascha rannte zum nächsten Haus, etwa 200 Meter entfernt, und sah eine ältere Frau, die im Garten arbeitete. Sie bat die völlig überraschte Bewohnerin sofort um Hilfe.

Die ältere Frau alarmierte umgehend die Polizei. Als die ersten Beamten eintrafen, erklärte Natascha: „Ich bin Natascha Kampusch, das Mädchen, das vor acht Jahren entführt wurde.“ Die Polizisten waren zunächst skeptisch, da das Mädchen nach acht Jahren Isolation kaum wiederzuerkennen war. Doch nach wenigen Minuten wurde ihre Identität verifiziert. Die Jagd auf Wolfgang Přiklopil begann.

Kapitel V: Das Ende des Täters und die Wunden der Freiheit

Wolfgang Přiklopil bemerkte Nataschas Flucht sofort. Er floh ziellos mit seinem Wagen durch die Gegend. Als er erkannte, dass seine Zeit abgelaufen war, wählte er den radikalen Ausweg. Kurz vor 20:30 Uhr desselben Abends hielt er mit seinem Wagen in der Nähe der Bahnstation Wien Nord an. Als der Zug näherkam, legte er sich auf die Gleise und beendete sein Leben.

Sein Selbstmord hinterließ viele offene Fragen, die nie vollständig beantwortet werden konnten: Was war sein tatsächliches Motiv? Gab es Komplizen? Diese Fragen sollten die Ermittler und die Öffentlichkeit noch lange beschäftigen.

Für Natascha Kampusch begann nun ein neuer, immens herausfordernder Lebensabschnitt. Die Rückkehr in die Freiheit bedeutete nicht das Ende des Traumas der letzten acht Jahre. Sie musste sich in einer ihr fremd gewordenen Welt zurechtfinden und gleichzeitig die tiefen psychischen Wunden ihrer Gefangenschaft verarbeiten. Ärzte und Psychologen stellten fest, dass ihre physische Gesundheit stabil war, doch die psychischen Narben waren tief.

Die Medien stürzten sich auf die Geschichte, und Natascha Kampusch wurde über Nacht zu einer öffentlichen Figur. Die Welt wollte wissen, wie sie überlebt hatte. Sie entschied sich, schrittweise über ihre Erlebnisse zu sprechen. Vier Jahre später veröffentlichte sie ihr Buch 3096 Tage, in dem sie detailliert ihre Überlebensstrategie und die psychologischen Mechanismen schilderte, die ihr geholfen hatten, den Verstand nicht zu verlieren. Das Buch wurde zu einem weltweiten Bestseller und einem eindringlichen Dokument der menschlichen Widerstandsfähigkeit.

Fazit: Das Haus als Symbol des Überlebens

Die wohl kontroverseste Entscheidung Natascha Kampuschs nach ihrer Befreiung war ihr Entschluss, das Haus von Wolfgang Přiklopil zu behalten und zeitweise sogar dort zu leben. Kritiker fragten sich, warum sie an einem Ort bleiben wollte, der mit so viel Leid und Schmerz verbunden war. Natascha erklärte jedoch, dass sie das Haus nicht als Ort des Schreckens sah, sondern als einen Ort, an dem sie überlebt hatte. Für sie war das Haus ein Symbol ihres unbändigen Überlebenswillens, das sie nicht einfach aufgeben wollte.

Die Geschichte von Natascha Kampusch ist die Geschichte einer unvorstellbaren Stärke. Sie zeigt, dass die menschliche Psyche selbst unter Bedingungen totaler Isolation und psychischer Folter Mechanismen findet, um zu überleben. Ihr Kampf, der in einem winzigen Kellerverlies begann und in der abrupten Konfrontation mit der globalen Öffentlichkeit endete, ist ein tief bewegendes Zeugnis ihrer Autonomie und ihres Mutes. Sie hat gelernt, die Vergangenheit anzuerkennen, aus ihr zu lernen und mit erhobenem Kopf weiterzugehen. Ihr Leben lehrt uns, dass wahre Freiheit nicht nur die Abwesenheit von Ketten bedeutet, sondern der unerschütterliche Wille, über das eigene Schicksal zu bestimmen.