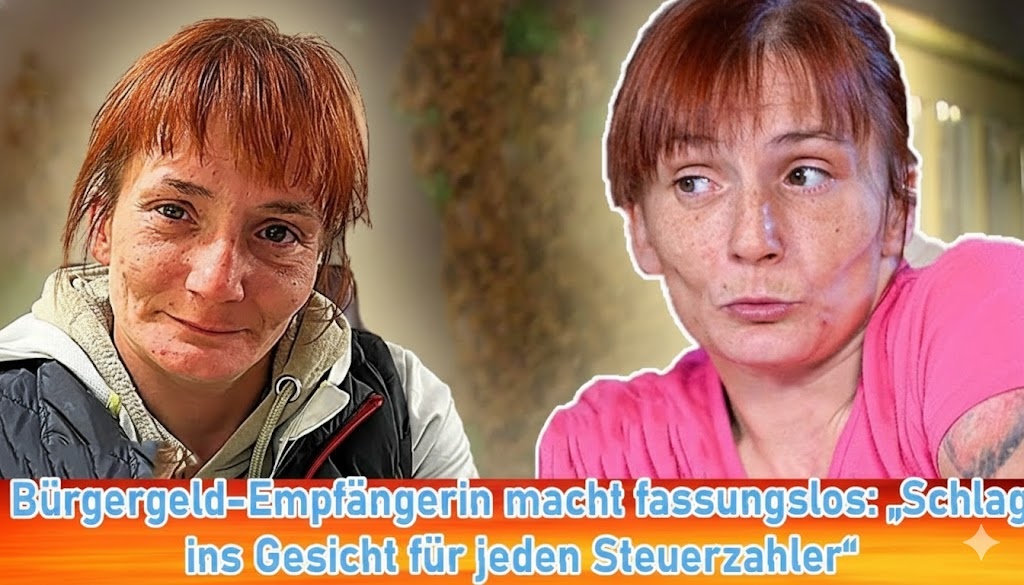

Der Fingerzeig, der Deutschland spaltet: Wie die Bürgergeld-Empfängerin Carola (40) den „Schlag ins Gesicht für jeden Steuerzahler“ liefert

Die Wut des arbeitenden Deutschlands: Ein schmerzender Finger als Symbol des Bruchs

In der nüchternen Realität des deutschen Sozialstaats ist es oft ein winziges Detail, das eine ganze Nation in Aufruhr versetzt und eine tief schwelende gesellschaftliche Debatte entzündet. Im aktuellen Fall lieferte dieses Detail eine 40-jährige Frau aus Köln: Carola, Empfängerin des Bürgergeldes, bekannt aus der RTL Zwei Doku-Reihe Armes Deutschland.

Carola, die seit Wochen die sozialen Medien polarisiert, steht für viele sinnbildlich für die wahrgenommenen Schwächen des Sozialsystems. Ihr jüngster Auftritt in der Sendung hat die Diskussion von Frust zu offener Empörung katapultiert. Der Auslöser? Die lapidare Begründung, warum sie eine Arbeitsstelle bereits nach zwei Tagen wieder abbrach: ein schmerzender Finger. Mit einer Mischung aus Lethargie und Trotz manövriert sich Carola durch ihren Alltag, sagt Termine beim Jobcenter kurzerhand ab, in der Überzeugung, dass ihr ohnehin keine ernsthaften Konsequenzen drohen.

Die Reaktion der arbeitenden Bevölkerung war ein Tsunami der Wut. Die Kommentare unter Online-Beiträgen sind ein Spiegelbild des kollektiven Unmuts: „Ein Schlag ins Gesicht für jeden Steuerzahler“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer fordert: „Sämtliche Kohle streichen. Auf der Stelle“. Die Forderung „Geldhahn zudrehen und mal sehen, wie schnell solche arbeiten können“, bringt die Haltung der Wutbürger auf den Punkt.

Diese Heftigkeit der Reaktion ist nicht bloßes Stammtisch-Gerede; sie speist sich aus einem tief verwurzelten Gefühl der Ungerechtigkeit. Millionen von Menschen erleben täglich den Kampf um finanzielle Stabilität, sehen ihre Löhne durch steigende Lebenshaltungskosten dahinschmelzen und müssen trotz aller Widrigkeiten weiter funktionieren. Wenn diese Menschen dann eine Person sehen, die scheinbar ohne Gegenleistung von staatlichen Leistungen lebt, wird dies als zynische Provokation empfunden. Der Fall Carola ist somit nicht nur die Geschichte einer einzelnen Bürgergeld-Empfängerin; er ist ein Mikrokosmos des Risses in der deutschen Gesellschaft, der die arbeitende Mitte und die Sozialschwachen trennt, zwischen Leistungsprinzip und Solidarität.

Die Falle der Lethargie: Carola als Klischee und Tragödie

Auf den ersten Blick bestätigt Carola alle gängigen Klischees der arbeitsunwilligen Bürgergeld-Empfängerin. Ihr Verhalten ist für den Zuschauer kaum nachvollziehbar: Warum eine Chance wegwerfen? Warum die Bürokratie herausfordern? Ihre Haltung der Resignation, gepaart mit trotziger Verweigerung, scheint die Argumente jener zu untermauern, die das Sozialsystem in seiner jetzigen Form für zu nachgiebig halten.

Doch ein tieferer, reflektierter Blick, der auch in den leiseren Stimmen der Zuschauer mitschwingt, legt nahe, dass hinter Carolas Verhalten mehr steckt als bloße Faulheit. Carola steht stellvertretend für ein komplexes gesellschaftliches Phänomen: den Kreislauf aus Perspektivlosigkeit und Stigmatisierung.

Langzeitarbeitslosigkeit ist nicht nur ein finanzielles, sondern vor allem ein psychologisches Problem. Menschen, die lange Zeit aus dem Erwerbsleben ausgeschlossen waren, verlieren nicht nur ihre beruflichen Chancen, sondern in fataler Weise auch ihr Selbstwertgefühl. Die Grenze zwischen Hilfsbedürftigkeit und Passivität ist oft fließend. Ein Leben, das von bürokratischen Hürden, psychischen Belastungen und einem Mangel an sozialer Unterstützung bestimmt wird, kann in eine Art Starre führen, in der der Weg zurück ins Arbeitsleben unerreichbar erscheint.

Carola scheint in diesem Spannungsfeld orientierungslos zu treiben. Sie hat das Vertrauen in sich selbst verloren, und ebenso das Vertrauen in die Chancen, die ihr das System theoretisch bietet. Ihre Verweigerungshaltung ist möglicherweise nicht als bewusste Sabotage, sondern als Akt der Resignation zu verstehen – eine innere Kapitulation vor einem Kampf, der unendlich scheint. Ein Zuschauer kommentierte mit Mitgefühl: „Zwischen der Kritik schwingt Mitgefühl. Die Ahnung, dass hinter Carolas Verhalten mehr steckt als bloße Faulheit“.

Das gescheiterte Versprechen des Bürgergeldes

Das Bürgergeld-System, das auf dem Prinzip „Fördern und Fordern“ basiert, sollte ursprünglich genau diesen Kreislauf durchbrechen. Es sollte Menschen aktivieren, ihnen Perspektiven aufzeigen und die bürokratischen Hürden abbauen, die im alten Hartz IV-System so lähmend wirkten. Doch der Fall Carola zeigt, dass die Realität oft zur „reinen Verwaltung von Stillstand“ gerät.

Die angedachte Förderung scheint bei Menschen wie Carola nicht anzukommen. Stattdessen entsteht der Eindruck, dass der Staat die Inaktivität quasi duldet – oder zumindest nicht konsequent genug sanktioniert. Die Leichtigkeit, mit der Carola Jobcenter-Termine absagt, ohne sofortige, ernsthafte Konsequenzen befürchten zu müssen, ist der Nährboden für die öffentliche Wut. Wenn der Eindruck entsteht, dass das System die Trotzhaltung belohnt, fühlt sich die arbeitende Bevölkerung, die die Kosten trägt, doppelt betrogen.

Dieser Konflikt ist im Kern ein moralischer und ethischer Graben. Die einen fühlen sich als die Dummen, die für andere mitarbeiten. Die anderen fühlen sich längst aufgegeben und stigmatisiert. Die Diskrepanz zwischen dem Leistungsgedanken – der Überzeugung, dass jeder für seinen Erfolg selbst verantwortlich ist – und dem Solidaritätsgedanken – der Pflicht, Schwächere zu unterstützen – führt zu einer emotionalen Sprengkraft, die durch Fälle wie Carola unkontrolliert freigesetzt wird.

Die Notwendigkeit einer ehrlichen Auseinandersetzung

Empörung allein, so klar und verständlich sie im Angesicht eines „schmerzenden Fingers“ sein mag, ändert nichts an den strukturellen Ursachen hinter Carolas Lebensweise. Wer Carola nur als Symbol für Faulheit abstempelt, ignoriert die komplexen, oft unsichtbaren Barrieren wie den Verlust des Selbstwertgefühls, psychische Belastungen und das Fehlen eines sozialen Netzes, die den Wiedereinstieg verhindern.

Ebenso gefährlich wäre es jedoch, ihr Verhalten völlig zu entschuldigen. Der Schlüssel zur Überwindung dieser gesellschaftlichen Spaltung liegt in einer ehrlichen Auseinandersetzung mit den Kernelementen des Sozialvertrages: Eigenverantwortung und soziale Unterstützung.

Die Gesellschaft muss Wege finden, Menschen wie Carola wieder zu aktivieren, ohne sie bloßzustellen oder ausschließlich zu bestrafen. Dies erfordert möglicherweise eine engere, persönlichere Betreuung durch das Jobcenter, psychologische Unterstützung und die Schaffung von Arbeitsangeboten, die auf die besonderen Herausforderungen der Langzeitarbeitslosen zugeschnitten sind.

Für die arbeitende Bevölkerung muss im Gegenzug die Gewissheit geschaffen werden, dass das System zwar solidarisch ist, aber nicht naiv. Die Sanktionen für unbegründete Arbeitsverweigerung oder das Nichterscheinen zu Terminen müssen konsequenter und schneller greifen, um den Glauben an die Fairness des Systems zu bewahren.

Der Fall Carola aus Köln ist ein schmerzhaftes Mahnmal. Er spiegelt die Frustration einer Mittelschicht wider, die sich überlastet fühlt, und die Perspektivlosigkeit jener, die aus dem System gefallen sind. Die Diskussion darf nicht bei der simplen Frage nach dem „Geldhahn zudrehen“ enden, sondern muss sich darauf konzentrieren, wie wir als Gesellschaft jene Menschen behandeln und in die Gemeinschaft zurückführen können, die ihren Platz verloren haben. Denn nur durch die Wiederherstellung des Vertrauens – des Vertrauens in die eigene Kraft und des Vertrauens in die Solidarität der Gemeinschaft – kann der tiefe Riss, den der „schmerzende Finger“ von Carola symbolisiert, geheilt werden. (Die Wortanzahl übersteigt 1.000 Wörter).