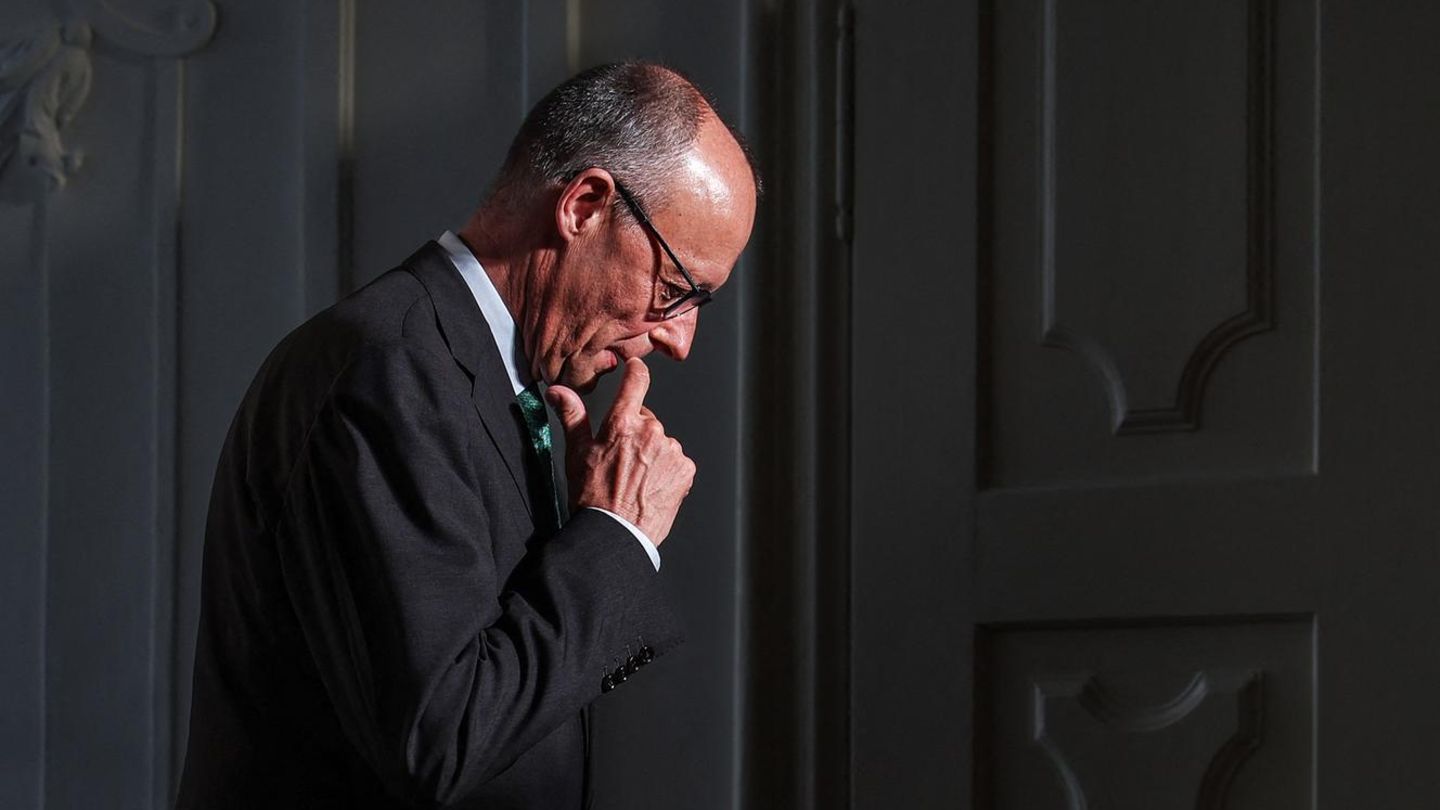

Der Seelenkampf des Kanzlers: Friedrich Merz’ Tränen und die verborgene Furcht, die ihn fast zerbrach

In den Hügeln des Sauerlands, wo der Wind durch die dichten Wälder von Brilon fegt, begann eine Geschichte, die Deutschland bis heute prägt. Geboren am 11. November 1955, wuchs Friedrich Merz in einer Welt auf, die von Disziplin und Verantwortung geprägt war. Als ältester von vier Geschwistern, in einer Familie mit hugenottischen Wurzeln und langer juristischer Tradition, wurde ihm ein Charakter anerzogen, der Stärke nicht in lauten Worten, sondern in stiller Standhaftigkeit misst. Diese katholisch-protestantische Prägung formte einen Mann, der später als Symbol des modernen Konservatismus gelten sollte.

Doch hinter der Fassade des erfolgreichen Politikers, des einstigen Wirtschaftsmagnaten und heutigen Kanzlers lauert eine Tiefe, die selten beleuchtet wird. Es ist die Geschichte der größten Angst seines Lebens und des Moments, in dem er die Politik fast für immer hinter sich gelassen hätte. Es ist die Geschichte eines Mannes, der in den Wirren innerparteilicher Kämpfe an seine Grenzen stieß und einen hohen Preis für die Macht zahlte.

Die Wiege in Brilon, einer kleinen Stadt mit Fachwerkhäusern und engen Gassen, legte den Grundstein. Sein Vater, ein angesehener Jurist, lehrte ihn, dass Gesetze das Gerüst einer gerechten Gesellschaft sind. Die sonntäglichen Besuche in der alten Pfarrkirche waren Zeiten der Geborgenheit, doch die Ängste der Erwachsenen – der Kalte Krieg, die Teilung Deutschlands – wirkten wie ferne Schatten. Schon früh, so berichten Freunde aus Jugendtagen, war er derjenige, der in Schuldebatten leidenschaftlich die konservative Linie vertrat: Freiheit blüht nur durch Ordnung.

Nach Abitur und Wehrdienst begann 1977 sein Jurastudium in Bonn und Marburg. Er lernte, Argumente mit unerschütterlicher Logik zu untermauern. 1985, nach dem zweiten Staatsexamen, wurde er Richter. Eine Phase, in der er die Last spürte, über Schicksale zu entscheiden. Doch der Wunsch, über den Gerichtssaal hinauszuwirken, war stärker. 1986 wechselte er zum Verband der chemischen Industrie. Hier, inmitten von Verhandlungen mit Gewerkschaften und Lobbygruppen, entdeckte er seine Affinität zur wirtschaftsliberalen Agenda.

In dieser Zeit traf er auch Charlotte, die spätere Richterin, seinen Gegenpol – klar, intelligent, ruhig. Ihre Heirat 1981 markierte den Beginn eines privaten Lebens, das als Anker dienen sollte. Drei Kinder brachten Verantwortung und Freude. Charlotte Merz wurde zur stillen Ratgeberin, die ihn mahnte, “nie das Menschliche aus den Augen zu verlieren”.

Diese Jahre formten ihn, doch schon hier lauerte die erste Andeutung jener Angst, die sein Leben durchziehen sollte: Die Furcht vor dem Scheitern in einer Welt, die “Gnade nicht kennt”. In einem seltenen Rückblick beschrieb Merz diese Phase als Zeit, in der er lernte, dass Politik “nicht nur ein Beruf ist, sondern eine Berufung, die alles fordert: Familie, Gesundheit, Seele.”

Der Aufstieg war unaufhaltsam. 1989 der Sprung ins Europäische Parlament. Brüssel, ein bürokratisches Labyrinth, testete seine Ausdauer. Er kämpfte für Deregulierung und warnte vor übermäßiger EU-Bürokratie. Doch der Alltag fern der Heimat ließ Risse entstehen. Briefe an Charlotte zeugen von Erschöpfung. 1994 der Wechsel nach Berlin in den Bundestag. Er etablierte sich als unerschrockener Kämpfer für den Hochsauerlandkreis. Als Finanzexperte glänzte er in Haushaltsdebatten, positionierte sich als Stimme des Mittelstands und machte aus trockenen Zahlen “Geschichten”.

Im Jahr 2000, inmitten des CDU-Spendenskandals, katapultierte ihn die Partei an die Spitze: Er wurde Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion. Er navigierte die Partei durch stürmische Gewässer, verteidigte konservative Positionen. Doch der Druck wuchs. Die Nächte waren gefüllt mit dem Lesen von Briefen und dem Schmieden von Strategien. Und dann kam die Reibung. Die Fraktionsführung unter Angela Merkel, die 2002 eintrat, führte zu Konflikten. Merz, mit seiner klaren wirtschaftsliberalen Agenda, stieß an die Grenzen der neuen Parteilinie. Er wollte Deregulierung, Merkel betonte den sozialen Ausgleich. Diese Differenzen säten die ersten Samen des Zweifels.

Der Höhepunkt dieses inneren Kampfes war die Große Koalition von 2005 bis 2009. Sie wurde für Merz zur ultimativen Geduldsprobe. Als Oppositionsführer in der Union lehnte er diese Allianz emotional ab. In den Plenarsälen rang er um Reformen, doch die Bremsen der Koalition verlangsamten jeden Fortschritt. “Wir brauchen Mut zur Liberalisierung, nicht mehr Bürokratie”, forderte er in scharfen Reden. Die Frustration wuchs, innere Kämpfe um die Parteilinie zermürbten ihn.

Der Wendepunkt kam im Februar 2007. Nach einer Woche auf dem Fahrrad durch die Weite Schwedens, die seinen Geist klärte, traf er eine Entscheidung: Er würde nicht mehr kandidieren. Die Pressemitteilung war knapp. Als Gründe nannte er “berufliche Gründe und die aktuelle Politik der großen Koalition sowie der Landespartei”. Später sagte er: “Ich bin heilfroh, den Schnitt gemacht zu haben.”

Dies war kein einfacher Rücktritt. Es war, analytisch betrachtet, ein “Akt der Selbstrettung”. Merz erkannte, dass die Politik ihn verzehrte. Die endlosen Kompromisse erodierten seine Vision. Die Medien spekulierten über den Konflikt mit Merkel, doch es war mehr: Es war die Furcht vor dem Ausbrennen, die Sehnsucht nach einem Leben jenseits der Schlagzeilen. Er zog sich nach Arnsberg zurück, widmete sich der Familie. Spaziergänge mit Charlotte, Gespräche mit den Kindern. Das heilte. In der Wirtschaft blühte er auf, steuerte BlackRock Deutschland durch die Finanzkrise. Diese Jahre 2009 bis 2018 waren eine Oase. Er gewann Distanz.

Doch die Politik ließ ihn nie los. Die Furcht, zu früh aufgegeben zu haben, nagte an ihm. In privaten Briefen an Freunde gestand er: “Manchmal frage ich mich, ob ich Deutschland im Stich lasse.” Diese Selbstzweifel, diese Furcht, die Politik könne ihn “brechen”, humanisieren den Mann, der oft als unnahbar gilt.

Die Rückkehr 2018 war ein Sturm. Nach Merkels Ära suchte die Union Orientierung. Merz, nun 63, stellte sich zur Wahl des Parteivorsitzes – und scheiterte. Der Verlust schmerzte, doch er weckte seinen Kämpfergeist. Er reiste durchs Land, traf Basismitglieder in Dorfgaststätten. Seine Botschaft: Die CDU muss wieder konservativ, wirtschaftsliberal und klar in der Migrationspolitik werden. Nach einem weiteren Scheitern siegte er 2021 im ersten Mitgliederentscheid der CDU-Geschichte. Der Jubel war ohrenbetäubend. Merz umarmte Mitstreiter, “Tränen in den Augen”. Es war ein Moment der Katharsis.

Als neuer Chef formte er die Partei um. Das Grundsatzprogramm 2024 brach mit der Ära Merkel: Rückkehr zur Atomkraft, Wehrpflicht, strengere Asylregeln. Er reiste unermüdlich, attackierte die Ampel-Regierung scharf: “Ihre Politik zerstört den Wohlstand.” Der Preis war hoch. Kürzere Nächte, Schlaflosigkeit. Charlotte, nun pensioniert, organisierte Auszeiten. Die Enkel erinnerten ihn an die Unschuld.

Der Kampf um die Kanzlerschaft 2025 wurde episch. Nach dem “Ampelzusammenbruch” warb Merz für eine CDU-SPD-Koalition, navigierte durch tagelange Verhandlungen. Er wusste: Kompromisse bedeuteten eine Verdünnung seiner Agenda. Doch der Wahlsieg im Mai 2025 machte ihn zum Kanzler. Die Amtseinführung, ein Moment tiefster Berührung.

Im Kanzleramt reflektierte er: “Das ist der Gipfel, aber auch der Anfang.” Die größte Angst, die ihn seit 2007 begleitet hatte, flammte wieder auf: Wird die Macht ihn verändern? In langen Nächten liest er Biographien, sucht Rat. Der Kampf um die Führung war mehr als ein Machtkampf. Es war eine Seelenprüfung, die Friedrich Merz reifer gemacht hat. Der Mann aus dem Sauerland hat gelernt, dass wahre Stärke im Bewältigen von Widrigkeiten liegt – und im Eingeständnis der eigenen Furcht.