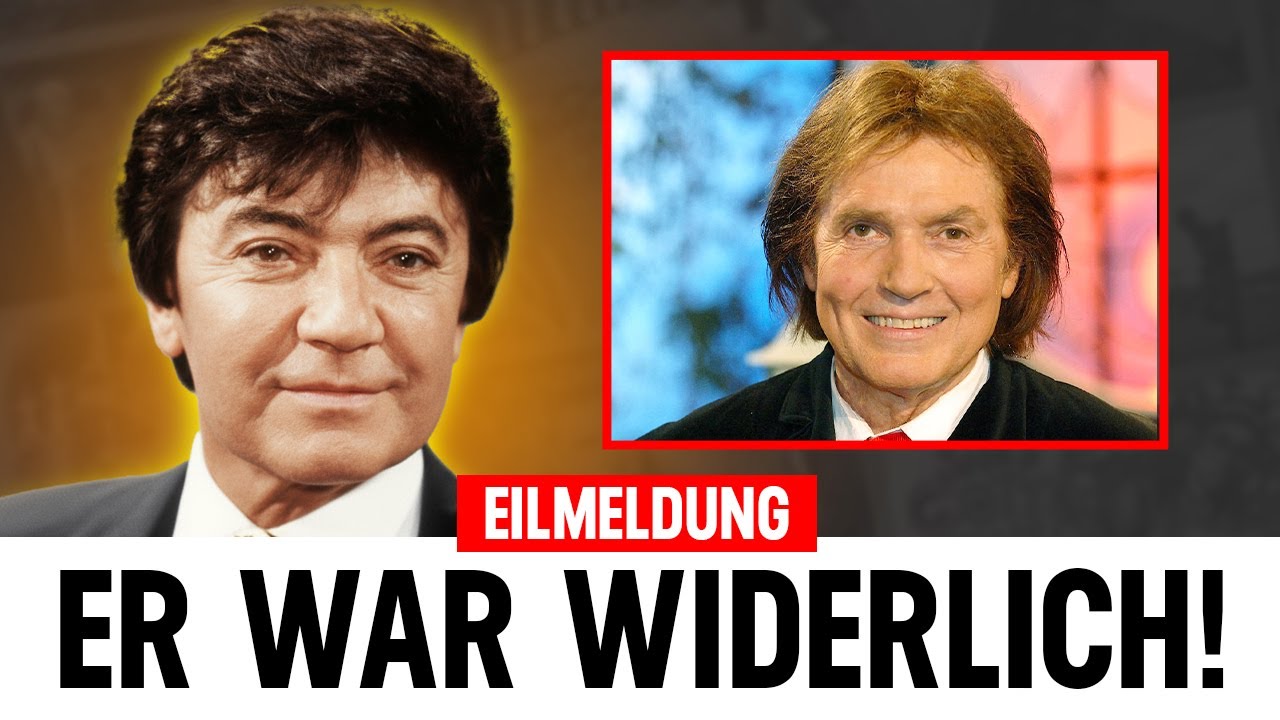

Der Vorhang fällt spät: Rex Gildo und die Wahrheit über die Rolle seines Lebens, die ihn Ruhm brachte und ihn am Ende zerbrach.

Die entlarvte Glückseligkeit: Wie Rex Gildo die Rolle seines Lebens spielte und die Welt ihm die wahre Identität raubte

Das Bild war makellos: Rex Gildo, der Mann mit dem strahlenden Lächeln, der in den deutschen Wohnzimmern der 60er und 70er Jahre für ewigen Sonnenschein sorgte. Er verkörperte den ungebrochenen Optimismus des Wirtschaftswunders, sang von unbeschwerter Liebe und sonnigen Stränden. Doch hinter der Fassade des deutschen Traummannes, des Idols der leichten Unterhaltung, verbarg sich eine tiefe, quälende Einsamkeit – die schmerzhafte Konsequenz einer Lebenslüge, die ihm Ruhm brachte, ihn aber als Menschen vernichtete.

Die Geschichte von Ludwig Franz Hirtreiter, dem Mann hinter der Kunstfigur Rex Gildo, ist eine Chronik des erzwungenen Glücks. Sein spätes Geständnis, das er in den stillen, müden Jahren kurz vor seinem Tod offenbarte, hallt bis heute nach: „Ich habe immer gelacht, weil Weinen keine Option war.“ Die Welt wollte den perfekten Star, und Rex Gildo lieferte, bis zur Erschöpfung.

Fünf Menschen aus seinem Leben dienten als Spiegel und Zerreißprobe für seine wahre Identität – jeder von ihnen trug ein Stück zu seinem „goldenen Käfig“ und seiner späteren Tragödie bei.

Platz 1: Der Architekt des Verrats – Karl Spieß

Der Mann, der Rex Gildo zur unsterblichen Marke formte, war gleichzeitig jener, der ihm die tiefste Wunde zufügte: Karl Spieß, sein Produzent und Mentor. Ihre Beziehung war zunächst eine perfekte Symbiose: Rex Gildo lieferte das charmante Gesicht, Spieß die Quote und den Erfolg. Spieß definierte Rex Gildos Existenz auf die simple Formel: der charmante Liebhaber, der nie zweifelt, nie altert.

Als Rex Gildo in den 1970er Jahren versuchte, aus dieser Rolle auszubrechen und um eine ernsthafte, würdige Rolle flehte, erteilte ihm Spieß die endgültige Absage: „Rex, das Publikum will dein Lächeln, nicht deine Seele.“ Dieser Satz war ein Vernichtungsurteil. Rex Gildo verstand, dass er nicht für seine Menschlichkeit geliebt wurde, sondern als austauschbares Produkt.

Der ultimative Verrat erfolgte, als die Quoten sanken: Spieß wandte sich ab, die Anrufe wurden ignoriert, bis die kalte, endgültige Nachricht kam: „Deine Zeit ist vorbei, mein Freund.“ Das Wort „Freund“ klang hohl. Rex Gildo empfand tiefe Bitternis: „Ich habe ihm alles gegeben, er mir Ruhm, ich ihm meine Jugend – und am Ende blieb nichts übrig außer Verträgen und Erinnerungen.“ Spieß lehrte ihn die bittere Lektion, dass er nie Teil einer Familie, nur Teil einer Firma war. Rex Gildo konnte ihm diesen Verrat nie öffentlich vorwerfen, weil er wusste, dass Spieß ihm das Wichtigste gegeben hatte: die Illusion, geliebt zu werden.

Die Zeuginnen der ungelebten Wahrheit: Daliah Lavi und Connie Froboess

Die einzigen, die hinter die perfekt einstudierte Fassade blicken durften und das Geheimnis der verborgenen Seele kannten, waren zwei Kolleginnen, die ihm auf schmerzhafte Weise nahestanden.

Auf Platz 2: Daliah Lavi, die rätselhafte Sängerin. Sie war die Erste, die nicht fragte, wie es ihm geht, sondern „ob ich glücklich bin“. Zwischen ihnen entstand eine schmerzhafte Nähe der Erkenntnis. Daliah sah, was er verbarg: die Einsamkeit, den Druck, die Sehnsucht, einfach „jemand sein zu dürfen, der nicht spielt“. Ihm gestand er in einem seltenen Moment der Offenheit: „Ich spiele eine Rolle, und ich weiß nicht mehr, wo sie endet.“ Als Daliah ihm riet, „dann hör auf, sie zu spielen“, war Rex’ Antwort das tragische Fazit seines Lebens: „Ich kann nicht, ich bin sie.“ Sie verstand und schwieg, „aus Liebe, nicht aus Angst“. Daliah Lavi wurde zur „Schwester in der Fremde“, die ihn nie bewertete und die sein Geheimnis bis zum Schluss wahrte.

Auf Platz 3: Connie Froboess, die Kollegin aus den leichten Komödien. Sie war die einzige, die ihn wirklich ansah. Während alle das Idol verehrten, sah Connie die Angst hinter der Maske – die Angst, „entdeckt zu werden als jemand, der anders war“. Ihr simpler Rat, „Du musst nicht immer perfekt sein, man darf auch einfach leben,“ war ihm eine unmöglich zu erfüllende Forderung: „Wenn ich lebe, bin ich kein Star mehr.“ Connie Froboess war sein Gewissen, die ihm die Wahrheit sagte, auch wenn er sie nicht hören wollte. In ihren Augen sah er sich ohne Maske – einfach Ludwig, nicht Rex.

Der Schmerz der Überflügelung: Peter Kraus und Chris Roberts

Die letzten beiden Positionen repräsentieren den Schmerz der Vergänglichkeit und der unvermeidlichen Ablösung durch die Jugend.

Auf Platz 4: Chris Roberts, der jüngere Nachfolger. Roberts verkörperte das unschuldige Lächeln, das Rex Gildo einst zur Marke gemacht hatte, nur „jünger, frischer, unverbrauchter“. Rex Gildo sah in ihm „sein eigenes Lächeln in einem jüngeren Gesicht“. Der Schmerz war immens, als das Publikum Fiesta Mexikana gegen Du kannst nicht immer 17 sein eintauschte. Roberts’ freundliches Eingeständnis, er hätte es „ohne dich nie geschafft“, traf Rex Gildo mitten ins Herz: Er war für Roberts ein „Vorbild“, was er „nie für sich selbst war“.

Auf Platz 5: Peter Kraus, der freundliche Rivale. Sie begannen als „Poster Boys“, doch Kraus war immer „einen Schritt vor mir, in allem“. Kraus, der Rebell, verkörperte die „Freiheit“ des Rock’n’Roll, während Rex Gildo im Korsett des Gentleman gefangen blieb. Kraus’ offene Warnung, „du bist zu brav, wenn du so weitermachst, bist du bald aus der Mode“, bestätigte Rex Gildo die Notwendigkeit, seine Rolle bis zur Perfektion zu spielen. Der Schmerz war die Erkenntnis: Kraus war „besser, weil er frei war; ich war nur gut, weil ich es sein musste.“

Das leise Verlängnis: “Am wenigsten mich selbst”

In seinen letzten Jahren war Rex Gildo erschöpft und einsam. Er lebte zurückgezogen in München, umgeben von den Relikten eines Ruhms, der ihn überlebt hatte. Das Publikum hatte den ewig Jungen gewollt, und er hatte diese Lüge bis zur Selbstaufgabe bedient. Die Welt fragte nie, was passiert, wenn man nicht mehr jung ist und das Lächeln müde wird.

Der letzte Satz, den Rex Gildo in einem Notizbuch notierte, war das traurige, aber ehrliche Fazit seines Lebens: „Ich habe viele geliebt, aber am wenigsten mich selbst.“ Dieses Geständnis war die ultimative Entlarvung der Rolle.

Rex Gildos tragisches Schicksal ist die scharfe Anklage gegen eine Showbranche und eine Gesellschaft, die Illusion über Authentizität stellt. Er hat das Lachen der Nation bezahlt, indem er seine wahre Identität und seine Chance auf ein echtes Leben opferte. Sein Tod war der letzte, erlösende Vorhang für eine Rolle, die er zu lange gespielt hatte. Er starb als Idol, doch sein Vermächtnis ist die schmerzhafte Erinnerung daran, dass das strahlendste Lächeln oft die tiefste Einsamkeit verbirgt.