Sechs Jahre in der Dunkelheit: Warum Profiler Axel Petermann glaubt, dass der Fall Rebecca Reusch noch gelöst werden kann

Sechs Jahre. Sechs Jahre sind eine Ewigkeit im menschlichen Gedächtnis, eine quälende Zeitspanne für eine Familie, und forensisch betrachtet eine Katastrophe. Seit jenem Februarmorgen im Jahr 2019, als die 15-jährige Rebecca Reusch spurlos aus dem Haus ihrer Schwester in Berlin verschwand, schwankt ein ganzes Land zwischen der Hoffnung auf ein Wunder und der bitteren Resignation. Ihr Name ist längst nicht mehr nur der eines vermissten Mädchens; er steht für einen der frustrierendsten Cold Cases der deutschen Kriminalgeschichte, ein ungelöstes Rätsel, das die Ermittler bis ins Mark herausforderte und das Vertrauen in die Gerechtigkeit tief erschüttert hat.

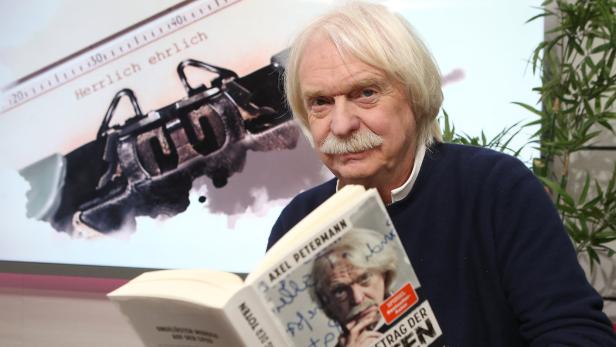

Die Spuren führten ins Nichts, Verdachtsmomente verpufften, und die Zeit schien die Wahrheit unter einer dicken Schicht des Vergessens zu begraben. Während die Öffentlichkeit und die Familie sich in der schmerzhaften Gewissheit eingerichtet hatten, dass der Fall wohl nie mehr aufgeklärt wird, meldet sich nun eine der profundesten Stimmen der deutschen Kriminalistik zu Wort: Axel Petermann. Der ehemalige Leiter der Bremer Mordkommission und einer der bekanntesten Profiler Deutschlands, der jahrzehntelang Mörder aus winzigen Details entlarvte, wo andere längst aufgegeben hatten, bricht das Schweigen.

Seine Aussage wirkt wie ein elektrischer Schlag in die festgefahrenen Strukturen der Ermittlungslogik: „Ja, dieser Fall kann noch gelöst werden“. Dieser Satz, ausgesprochen von einem Mann, der für nüchterne Analyse und schonungslose Realität bekannt ist, entfacht in einem Land voller Skepsis einen Funken neuer Hoffnung. Warum ist ausgerechnet Petermann so überzeugt? Was sieht er, was sechs Jahre Polizeiarbeit übersehen haben?

Das brisante Tabu: Von „unlösbar“ zu „festgefahren“

Axel Petermann war nie Teil der offiziellen Ermittlungen, doch gerade seine Außenperspektive macht seine Einschätzung so brisant. Er kennt die Muster, die Fehler und die Denkfallen, in die Ermittler nach langer Zeit tappen. Er weiß, dass Hoffnung nicht naiv sein muss, sondern analytisch begründet werden kann. Während die öffentliche Diskussion längst nur noch um die Schuld oder Unschuld des Schwagers, Florian R., kreist, spricht Petermann von einem tieferen Problem: einem blinden Fleck in der gesamten Ermittlungslogik.

Für ihn ist der Fall Rebecca Reusch kein Mythos, keine mediale Obsession, sondern ein Puzzle, das schlicht nie richtig zusammengesetzt wurde. Er betont den entscheidenden Unterschied: „Der Fall sei nicht unlösbar, er sei nur festgefahren“. Eine veränderte Perspektive könnte das Schweigen brechen, wo sechs Jahre Polizeiarbeit an derselben Stelle stagnierten. Petermann verweist auf zahlreiche sogenannte Cold Cases, die nach Jahrzehnten doch noch gelöst wurden – durch neue Technologien, neue Zeugen oder einfach durch einen neuen Blickwinkel. Die Spurensicherung entwickelt sich, DNA-Analysen werden präziser, und vor allem: Das Gewissen hat kein Verfallsdatum.

Dieser vorsichtige Optimismus gründet nicht auf Romantik, sondern auf der eisernen Logik eines Profis, der weiß, dass die Wahrheit oft in den kleinsten, übersehenen Details verborgen liegt. Petermanns Erfahrung lehrt: Wenn man zu lange dieselben Fragen stellt, bekommt man immer dieselben Antworten. Vielleicht ist es an der Zeit, radikal neue zu stellen.

Der „Fluch der Vertrautheit“: Warum die Spuren bedeutungslos wurden

Der Fall Rebecca Reusch ist exemplarisch für eine der größten forensischen Fallen der modernen Kriminalistik: den „Fluch der Vertrautheit“. Die Stille im Haus der Familie, nachdem Rebecca verschwunden war, war für die Ermittler ein Fall ohne Anfang und ohne Ende. Das Problem: Der Tatort war kein anonymer Ort, kein Hotelzimmer oder Waldstück, sondern ein Zuhause. Und in einem Zuhause hinterlässt jeder Spuren, Unschuldige ebenso wie Schuldige.

Dieser Umstand machte die Arbeit für die Kriminaltechnik nahezu unlösbar, da der Hauptverdächtige aus dem engsten familiären Umfeld stammte. Fingerabdrücke, Hautschuppen, Haare – all das, was sonst als forensischer Glücksfall gilt, wird in diesem Szenario bedeutungslos. Wenn Opfer und Verdächtiger denselben Raum teilen, wird die Wahrheit leiser. Die Ermittler standen vor einer Flut von Spuren, den sogenannten „Mischspuren“, aber keine davon sprach laut genug. Sie fanden DNA von Rebecca und Florian R., dem Schwager, doch was beweist das? Das Haus war voll von gemeinsamen Spuren, und genau das machte den Unterschied zwischen Alltag und Tat unmöglich zu erkennen. „In einem Haushalt ist alles kontaminiert,“ erklärt Petermann.

Jeder forensische Beweis wird automatisch relativiert. Was andernorts als Durchbruch gilt, ist hier wertlos. Die größte Tragödie dieser Fälle, so Petermann, ist, dass man alles hineinlesen kann, wenn man nichts Genaues weiß.

Das Rätsel des Bademantelgürtels und die Sackgasse der Suche

Ein Detail symbolisiert diese frustrierende Beweislage besonders: der verschwundene Bademantelgürtel. Ein scheinbar harmloser Alltagsgegenstand wurde plötzlich zum zentralen, aber nicht beweisbaren Rätsel eines möglichen Verbrechens. Petermann kennt diese Art von Indizien: Manchmal sind es die banalsten Dinge, die den Unterschied machen. Theoretisch hätte der Gürtel als Tatwerkzeug verwendet werden können, zum Würgen, zum Fesseln. Wäre er gefunden worden, mit DNA-Spuren an Knoten oder Griffstellen, hätte dies eine neue Dimension eröffnet. Doch nichts dergleichen geschah. Keine Leiche, kein Tatwerkzeug, kein eindeutiger Tatort.

Auch die massiven Suchaktionen, etwa auf dem Grundstück der Großeltern des Schwagers, brachten keine Klarheit. Selbst wenn man dort etwas gefunden hätte, betont Petermann, wäre dies wegen des „Sekundär Transfers“ – der Möglichkeit, dass Spuren unbeabsichtigt von einem Ort zum anderen getragen werden – kein endgültiger Beweis gewesen. Das macht jede Spur zu einer potenziellen Lüge, was der Punkt ist, an dem viele Ermittlungen scheitern. Sie wollen zu früh zu viel wissen; Petermann nennt dies den Hunger nach Wahrheit, der sie verschlingt.

Die Akten sind gefüllt mit über tausend Seiten an Berichten, doch sie ergeben kein Bild, das Sinn ergibt. Wir hatten alles und nichts, sagte einmal ein Beamter anonym in einem Interview. Petermann kommt in diesen Nebel der Ungewissheit und sagt: „Doch, es gibt Hoffnung.“ Die Zeit ist nicht nur Feind, sondern manchmal auch Verbündeter. Dennoch bleibt er Realist: Solange keine Leiche gefunden wurde, gibt es keine Gewissheit in keine Richtung. Das Fehlen einer Leiche bedeutet nicht nur, dass man den Täter nicht kennt, sondern auch, dass man das Opfer nie wirklich verstanden hat.

Die radikalste Forderung: Frisches Blut für alte Akten

Nach sechs Jahren Stillstand und festgefahrener Annahmen spitzt Petermann seine Analyse zu einer radikalen Forderung zu, die für viele zunächst wie ein Affront klingt: Er schlägt vor, das gesamte Ermittlerteam auszutauschen. Alle, die bisher am Fall gearbeitet haben, sollen vom Schreibtisch weg, um Platz für ein neues, unbelastetes Team zu schaffen.

Die Begründung ist analytisch: Nach so langer Zeit sei es fast unmöglich, objektiv zu bleiben. Jeder Gedanke, jede Theorie, jede Erinnerung verfestigt sich und wird irgendwann zur unsichtbaren Mauer zwischen Wahrheit und Wahrnehmung. Man glaubt, die Lösung zu sehen, und erkennt nicht, dass man im Kreis läuft. Petermann argumentiert, dass es keine Schande sei, wenn ein Ermittler nach Jahren den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe.

Diese mentale Erschöpfung, diese „Betriebsblindheit des Gewissens“, lähmt ganze Abteilungen. Petermann nennt dies eine bittere Diagnose, die er mit jahrzehntelanger Erfahrung untermauern kann. Er will keine Schuldigen benennen, sondern Denkblockaden lösen. Ein Mordfall ist kein mathematisches Gleichung, es ist ein Organismus. Die Bereitschaft, alte Annahmen in Frage zu stellen, der Mut, sich zu irren, ist für Petermann entscheidend.

Er fordert, den Fall Rebecca als Experiment zu betrachten: eine Chance, neue Methoden zu testen, etwa digitale Rekonstruktionen, psychologische Simulationen und moderne KI-gestützte Profilanalysen. Deutschland, so Petermann mit leiser Ironie, habe ein Problem mit dem Loslassen. Man vertraue zu oft auf Akten statt auf Instinkt. Doch ohne Gefühl, so sein Credo, verliert man das Opfer aus den Augen. Objektivität heißt nicht Gleichgültigkeit.

Die ultimative Provokation: „Was, wenn Rebecca gar nicht tot ist?“

Der vielleicht provokanteste und tabubrechendste Satz Petermanns fällt leise, detoniert aber wie eine Bombe: „Was wenn Rebecca gar nicht tot ist?“

Für viele ist das nach sechs Jahren undenkbar, doch Petermann meint es ernst. Solange keine Leiche gefunden wird, müssen beide Möglichkeiten gedacht werden: Leben und Tod. In diesem Satz steckt mehr Sprengkraft, als es zunächst scheint, denn er zwingt alle Beteiligten, das Undenkbare zuzulassen: dass vielleicht nicht ein Mord vertuscht wurde, sondern ein Verschwinden, das niemand verstehen wollte.

Petermann erinnert an Fälle, in denen Menschen nach Jahren wieder auftauchten, aus Angst, aus Zwang, aus Scham. Er zitiert ein Beispiel, in dem eine Frau nach zwölf Jahren unter falschem Namen in einem anderen Land lebte. Der menschliche Geist, sagt Petermann, ist fähig, die Realität selbst zu löschen, wenn sie zu schmerzhaft wird.

Seine These: Vielleicht wurde Rebecca in eine Situation gebracht, aus der sie keinen Ausweg sah. Vielleicht wurde sie versteckt, oder sie wollte nicht gefunden werden. Der Fall ist nicht abgeschlossen, weil er nie wirklich verstanden wurde. Petermann warnt davor, dass sich die Ermittlungen durch den zu starken Fokus auf den Schwager selbst blockiert haben könnten. Wenn man den Täter sucht, bevor man das Opfer versteht, findet man beides nicht.

Was wissen wir wirklich über Rebecca, über ihre Träume, ihre Ängste? Petermann fordert, das Profil neu aufzurollen, nicht aus kriminaltechnischer, sondern aus menschlicher Sicht. Was, wenn sie in einer Abhängigkeit geriet – psychologisch, emotional, vielleicht digital? Neue Formen der Gefangenschaft seien unsichtbar, aber real: Manipulation, Online-Kontrolle, Erpressung über soziale Netzwerke. Die „Loverboy Theorie“, einst abgetan, bekommt in diesem Licht eine neue Bedeutung. Petermann sieht in den fehlenden digitalen Spuren nicht das Ende der Theorie, sondern ihren Anfang. Warum wurden die Daten gelöscht? Wenn ja, von wem?

Sein Gedanke führt in eine unbequeme Richtung: Vielleicht war Rebecca in jener Nacht nicht Opfer eines spontanen Verbrechens, sondern Teil eines Plans, der nie ans Licht kommen sollte. Das Problem mit der Wahrheit, schließt Petermann, ist, dass sie selten bequem ist.

Die offene Wunde: Der Fall Rebecca als Spiegel der Gesellschaft

Der Fall Rebecca ist für Axel Petermann kein Kriminalfall mehr, sondern ein Symptom, ein Spiegel einer Gesellschaft, die schnelle Antworten liebt und komplexe Wahrheiten fürchtet. „Wir wollen Täter, keine Geschichten,“ sagt er bitter. Doch jede Tat ist eine Geschichte, und jede Geschichte, die man abkürzt, tötet die Wahrheit ein zweites Mal.

Der Twist des Falles Rebecca ist möglicherweise nicht in einer Enthüllung zu finden, sondern in der Erkenntnis, dass man falsch gefragt hat. Nicht: Wer hat sie getötet? Sondern: Warum musste sie verschwinden? Sechs Jahre sind vergangen, und noch immer steht der Name Rebecca Reusch für eine Frage ohne Antwort. Die wahre Bedeutung dieses Falles liegt, so Petermann, nicht im Finden der Wahrheit, sondern im Ringen darum. Ein ungelöster Fall ist wie ein Spiegel, der nicht nur zeigt, was wir nicht wissen, sondern auch, was wir nicht wissen wollen.

Die Polizei hat gesucht, die Familie gehofft, die Öffentlichkeit geurteilt. Doch was bleibt, ist ein Mädchen, das nie gefunden wurde, und eine Gesellschaft, die zwischen Empathie und Erschöpfung pendelt. Der Fall Rebecca Reusch bleibt ein Prüfstein: Wie weit sind wir bereit zu gehen, um die Wahrheit zu finden, und wie viel Wahrheit ertragen wir wirklich?

Axel Petermann spricht nicht von Schuld oder Unschuld, sondern von Demut. Die Wahrheit gehört niemandem, sagt er, sie wartet nur. Die Hoffnung, schließt der Kriminalist, ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Und solange diese Entscheidung getroffen wird – von Ermittlern, von Journalisten, von jedem, der hinschaut – ist der Fall Rebecca nicht beendet. Er ist lebendig wie eine offene Wunde, die mahnt, nicht zu vergessen. Manchmal, so Petermann zum Schluss, sei das Wichtigste, was man tun kann, einfach weiter zu fragen – nicht um recht zu haben, sondern um Mensch zu bleiben.