Axel Petermanns Donnerschlag: Die neue Analyse, die Deutschlands prominentesten Cold Case zerlegen soll

Sechs Jahre. Eine Zeitspanne, die von quälender Ungewissheit, Schmerz und einem ohrenbetäubenden Schweigen geprägt ist. Der Fall Rebecca Reusch, das damals 15-jährige Mädchen aus Berlin-Britz, das am 18. Februar 2019 spurlos aus dem Haus ihrer Schwester verschwand, ist tief in das kollektive Gedächtnis Deutschlands eingebrannt. Es ist ein Cold Case, der die Gesellschaft nicht loslässt – ein Symbol für die schmerzhafte Ohnmacht, wenn ein Mensch einfach verschwindet und alle Spuren im Nichts verlaufen.

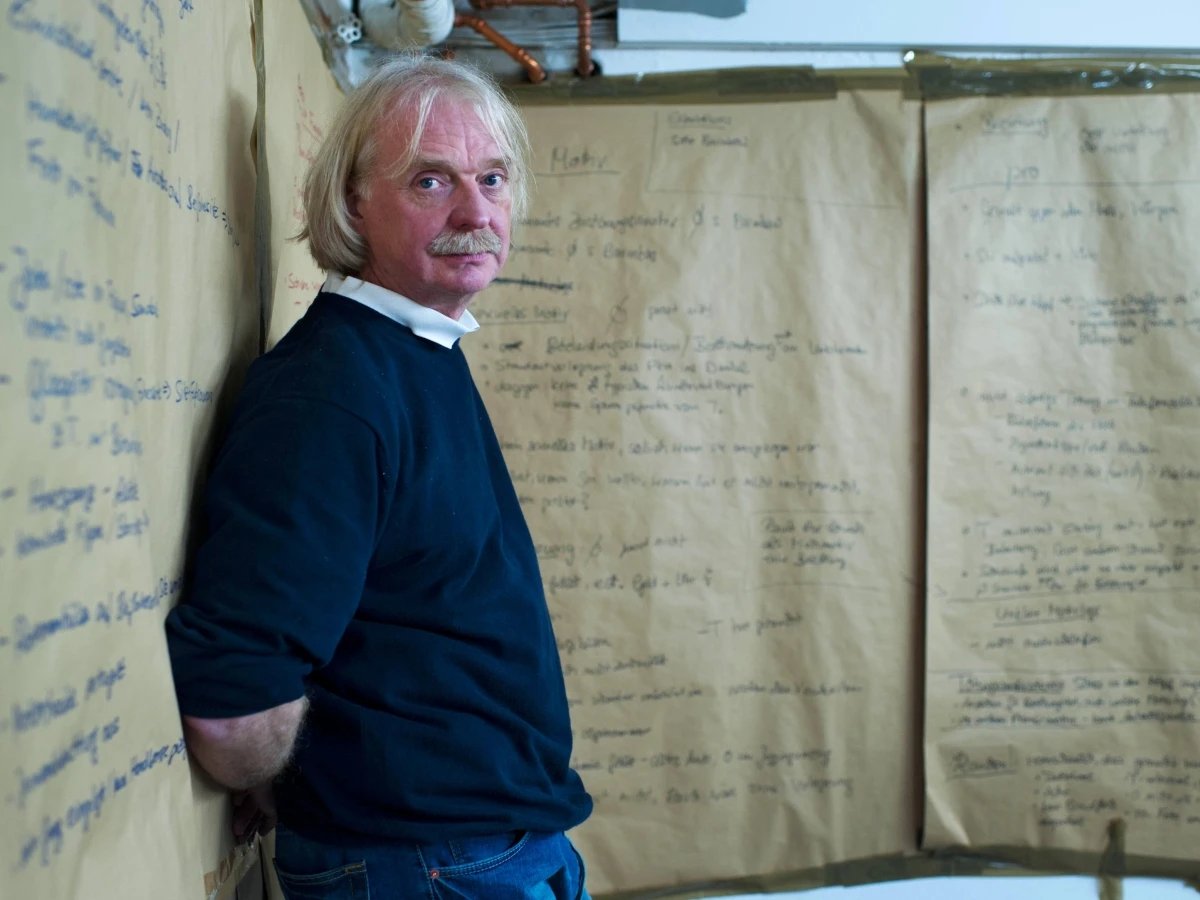

Doch nun, nach Jahren der Stille und der Spekulation, erschüttert eine einzige Ankündigung die mediale und emotionale Landschaft des Falls wie ein Donnerschlag: Axel Petermann, der 71-jährige Kriminalist, Profiler und ehemalige Leiter der Mordkommission Bremen, hat öffentlich erklärt, den Fall Rebecca Reusch unter die Lupe nehmen zu wollen. Dieser Name, der in der deutschen Kriminalgeschichte für Präzision, Logik und die Fähigkeit steht, dorthin zu blicken, wo andere längst weggeschaut haben, elektrisiert die Öffentlichkeit. Für Millionen Menschen klingt es wie der Beginn eines neuen Kapitels, die letzte, verzweifelte Hoffnung auf eine Wahrheit, die seit 2019 eingefroren schien.

Ein Fall im Stillstand: Die Mauer des Schweigens

Um die enorme Erwartungshaltung an Petermann zu verstehen, muss man sich die festgefahrenen Dynamiken der bisherigen Ermittlungen vor Augen führen. Trotz großangelegter Suchaktionen, Tausenden von Hinweisen und einer medialen Aufmerksamkeit, die beispiellos war, blieb Rebeccas Schicksal ungeklärt. Mehr als 6.000 Spuren wurden geprüft, die Ermittler durchkämmten Wälder und Autobahnränder. Doch keine einzige Spur führte zum Ziel.

Der Fokus der Ermittlungen richtete sich frühzeitig auf Florian R., den Schwager des Mädchens, in dessen Haus Rebecca die Nacht verbracht hatte. Die Ermittler waren überzeugt: Alles deutete auf eine Tat im engsten Familienkreis hin. Doch am Ende fehlten die Beweise. Die Staatsanwaltschaft sah sich gezwungen, die Ermittlungen im Jahr 2020 einzustellen. Seitdem herrscht eine gespenstische Stille. Rebeccas Schicksal verblieb in einer Art juristischem Fegefeuer, in dem die Schuldfrage ungelöst blieb und die Spekulationen in Online-Foren und Talkshows ins Kraut schossen.

Es ist diese Leere, diese fehlende Klarheit, die Axel Petermann nun füllen soll. Er ist kein Teil der offiziellen Ermittlungen; er arbeitet außerhalb des Systems, was ihm eine Freiheit verschafft, die den damaligen Beamten nicht gegeben war. Petermann betonte in einem Interview mit Nordwest Radio, er sehe Parallelen zu alten Fällen, bei denen man “zu früh aufgehört hat, Fragen zu stellen”. Ein Satz, der wie eine subtile Kritik an der damaligen Arbeit der Behörden interpretiert werden kann – und der der Diskussion eine neue Schärfe verleiht.

Der Analytiker und seine Methode: Nüchternheit als Waffe

Axel Petermann ist das Gegenteil eines Sensationsmachers. Sein Ruf basiert auf Präzision und der Psychologie des Tatortes. In seiner Karriere hat er unzählige Täterprofile erstellt und geholfen, festgefahrene Fälle neu zu bewerten. Wenn er spricht, sind seine Worte leise, aber von großem Gewicht, da sie auf jahrzehntelanger Erfahrung beruhen, nicht auf Vermutungen.

Als Petermann nun öffentlich seine Absicht bekundete, reagierte die Öffentlichkeit mit einem Wechselbad der Gefühle. Die Familie Reusch äußerte sich laut Bekannten mit vorsichtigem Optimismus. Zu oft waren sie in den letzten sechs Jahren enttäuscht worden. Doch Petermanns nüchterne Herangehensweise schafft Vertrauen. Er betonte, er sei “kein Wunderheiler, sondern Analytiker” und werde erst dann Stellung beziehen, wenn er die Fakten kenne. Diese Haltung, das vorsichtige Abwägen jedes Wortes, verstärkt paradoxerweise nur die Erwartung.

Sein Engagement wird ungewollt zum Gesicht dieser Hoffnung. Für viele ist er die letzte Chance, die Wahrheit ans Licht zu bringen, auch wenn er selbst den Druck als “enorm” beschreibt. Doch es ist sein Versprechen, “hinzusehen, wo andere weggeschaut haben”, das diesen Fall wieder aus der emotionalen Starre reißt.

Die Drei Säulen der Petermann-Analyse: Was wurde übersehen?

Petermann hat bisher keine Akten eingesehen, aber seine ersten öffentlichen Gedankenspiele in Gesprächen mit Radio Bremen und anderen Medien genügten, um eine Lawine an Reaktionen auszulösen. Er benannte drei zentrale Bereiche, die seiner Meinung nach eine erneute, tiefgehende Betrachtung erfordern:

1. Die widersprüchliche Zeitleiste der letzten Bewegungen: Die ursprüngliche Annahme der Polizei basierte auf der Prämisse, dass Rebecca das Haus ihrer Schwester am Morgen des 18. Februar freiwillig verlassen hat. Doch Petermann wirft die kritische Frage auf, ob diese Annahme die einzig mögliche ist. Wenn ein 15-jähriges Mädchen allein und freiwillig das Haus verlässt, müsste jemand sie gesehen haben, selbst in den frühen Morgenstunden in Berlin-Britz. Die Tatsache, dass jede konkrete Zeugenaussage einer freiwilig gehenden Rebecca fehlt, lässt für Petermann die zeitliche Abfolge als widersprüchlich erscheinen. Die Theorie der freiwilligen Abreise könnte zu früh als Fakt gesetzt worden sein. Hier gilt es, die Zeitleiste anhand neuer forensischer Methoden und unter psychologischer Berücksichtigung der Abläufe an einem potenziellen Tatort neu zu bewerten.

2. Das rätselhafte Auto – Der rote Renault Twingo: Das Auto, ein roter Renault Twingo, der in jener Nacht registriert wurde, war bereits im Fokus der ursprünglichen Ermittlungen – und doch bleibt es für Petermann ein zentrales, aber unvollständig aufgeklärtes Element. Ein Kind verschwindet in Berlin und wird mutmaßlich über eine Strecke von 15 Kilometern an einen anderen Ort gebracht. Dies erfordert ein Fahrzeug. Das wiederholte Erscheinen des Twingo in der Tatnacht stellt für den Profiler ein ungelöstes Detail dar, das möglicherweise mit mehr analytischer Tiefe betrachtet werden muss. Für Petermann ist das Auto ein möglicher Schlüssel, um die Bewegung des Täters und die Logistik des Verbrechens zu verstehen.

3. Der digitale Schatten – Neue forensische Möglichkeiten: Ein weiterer Punkt, auf den Petermann hinweist, ist die Kommunikation über Handy und Internet in den letzten Stunden vor Rebeccas Verschwinden. Zwischen 2019 und heute hat die forensische Analyse digitaler Daten Quantensprünge gemacht. Petermann deutet an, dass moderne Analysemethoden heute möglicherweise Daten sichtbar machen könnten, die 2019 noch nicht zugänglich waren. Dies betrifft Chatprotokolle, Standortdaten oder die Rekonstruktion von Aktivitäten in sozialen Medien. Ein Täter hinterlässt immer Spuren, und in der modernen Welt sind diese Spuren oft digitaler Natur.

Ein beklemmender Nebensatz: Die Nähe des Täters

Ergänzt werden diese drei analytischen Punkte durch einen beklemmenden Nebensatz, den Petermann am Ende eines Interviews fallen ließ: “Ich habe in meiner Laufbahn gelernt, dass Täter oft näher sind, als man denkt”.

Obwohl Petermann keinen Namen nannte, verstärkte dieser Satz die Spekulationen um den engsten Kreis Rebeccas. Er lenkte das Interesse der Öffentlichkeit wieder auf die psychologische und soziologische Nähe zwischen Opfer und Täter. Es war eine Mahnung an alle, die den Fall als Außenseiter-Tat abgetan hatten, die Komplexität der Kriminalpsychologie nicht zu unterschätzen.

Die Lawine der Reaktionen: Hoffnung gegen Skepsis

Petermanns Ankündigung setzte eine Welle in Gang, die weit über die klassischen Medien hinausreicht. In den sozialen Netzwerken wurde der Hashtag #PetermannSpur innerhalb von Stunden zum Trending Topic. Die öffentliche Debatte veränderte ihren Ton: Statt wütender Anschuldigungen und Verschwörungstheorien herrscht nun eine neue sekundäre Hoffnung, geprägt von Sachlichkeit und dem Wunsch, die Fakten auf Petermanns analytischer Ebene zu diskutieren.

Journalisten und ehemalige Ermittler, die den Fall als abgeschlossen betrachteten, begannen sich wieder einzulesen. Ein ehemaliger Beamter der Mordkommission Berlin gab gegenüber RBB an, er habe sich “gestern das erste Mal seit Jahren wieder mit dem Fall beschäftigt”. Diese Worte, unspektakulär und ehrlich, spiegeln das Gefühl wider, dass die Institutionen nun durch eine externe Autorität in die Pflicht genommen werden.

Am wichtigsten ist jedoch die Welle neuer Hinweise. Laut Berichten von Berliner Medien und Petermanns eigener Aussage erreichen ihn täglich Nachrichten von Menschen, die glauben, etwas beitragen zu können. Die Berliner Polizei bestätigte, dass Dutzende neue Hinweise eingegangen sind, die derzeit sorgfältig geprüft werden. Der Fall, der jahrelang ein stiller Schatten über Berlin lag, rückt wieder ins Licht.

Für die Familie Reusch ist dies ein emotionaler Drahtseilakt. Freunde berichten, dass die Mutter nach Jahren der Isolation wieder häufiger das Haus verlässt und mit Menschen spricht. Es ist ein fragiles Wiederkehren des Lichts in die Leere, ein Beweis dafür, dass Petermanns Präsenz allein schon therapeutische Wirkung entfaltet. Die Hoffnung ist zurück, aber sie ist mit der Angst vor einer erneuten Enttäuschung verwoben.

Das Ende der Stille: Eine gemeinsame Verantwortung

Axel Petermann hat bisher keinen Täter präsentiert. Er hat keine unumstößlichen Beweise vorgelegt. Sein eigentlicher Durchbruch liegt in der Wiederherstellung des Vertrauens und der Aktivierung der Öffentlichkeit. In einem Land, das sich nach Gerechtigkeit sehnt, ist der Fall Rebecca Reusch längst nicht mehr nur ein Kriminalfall, sondern ein Spiegel für das Vertrauen der Gesellschaft in ihre Institutionen.

Petermanns Beteiligung ist eine Mahnung, dass Wahrheit manchmal Geduld erfordert und dass Gerechtigkeit nicht nur ein Akt der Behörden ist, sondern eine gemeinsame Verantwortung. Er hat das Schweigen eines ganzen Landes gebrochen, indem er lediglich versprach, die richtigen Fragen zu stellen. Ob seine Analyse am Ende zum Erfolg führt, bleibt ungewiss. Doch eines ist sicher: Am 4. November 2025, dem Tag seiner Ankündigung, hat der Fall Rebecca Reusch wieder zu atmen begonnen. Und mit ihm die Hoffnung, dass die Geschichte der verschwundenen Schülerin aus Berlin-Britz, die seit sechs Jahren in der Ungewissheit gefangen ist, doch noch ein Ende finden wird – ein Ende, das Klarheit schafft.