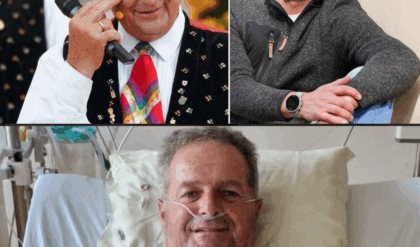

Bernhard Hoëcker mit 55 Jahren: Die Wahrheit über Depression, den Unfall und die stille Heldin Eva

Bernhard Hoëcker ist seit Jahrzehnten ein Fixstern der deutschen Fernsehunterhaltung. Klein von Statur, aber riesig an Geist und Humor, hat er sich mit seiner blitzschnellen Intelligenz und seinem unnachahmlichen Witz in die Herzen von Millionen Zuschauern gespielt. Ob bei „Genial daneben“, in der Kult-Comedy „Switch Reloaded“ oder als integraler Bestandteil des Wissensduells „Wer weiß denn sowas?“ – Hoëcker verkörpert die Figur des stets gut gelaunten, schlagfertigen und menschlichen Komikers, dessen Pointe nie verletzend, sondern immer scharfsinnig ist.

Doch nun, mit 55 Jahren, hat der Mann, der stets das Lachen predigte, sein tiefstes Schweigen gebrochen und eine Wahrheit enthüllt, die ein dunkles Licht auf die Fassade des lustigen Fernsehgesichts wirft. Hoëcker spricht offen über jahrelange Depressionen, existenzielle Selbstzweifel und ein fast fatales Ereignis, das sein Leben für immer veränderte. Es ist die Geschichte eines Mannes, der auf der Bühne stand, um Applaus zu ernten, während er in seinem Innersten glaubte, nur dann geliebt zu werden, wenn er andere zum Lachen brachte.

Seine ehrliche Bilanz, die er nun zieht, ist eine Mahnung an uns alle: Hinter dem hellsten Scheinwerfer kann der tiefste Schatten lauern, und die größte Stärke liegt nicht in der unaufhörlichen Komik, sondern in der Fähigkeit, Schwäche zuzugeben.

Der Fluch des „Lustigen“: Die Entstehung der Maske

Am 20. März 1970 in Neustadt an der Weinstraße geboren, spürte der junge Bernhard Hoëcker schon früh, dass er anders war als seine Altersgenossen. Während andere Jungen Fußball spielten und sich durch rauhe Spiele durchsetzten, war er der schüchterne, kleine Junge, der in Bücher vertieft war und die Welt um sich herum lieber zeichnete als eroberte. Diese Andersartigkeit machte ihn in der Schule oft zum Ziel von Hänseleien. Es waren keine bösartigen Attacken, aber sie waren konstant und prägend.

Hoëcker beschrieb diese Zeit später in einem Interview mit bitterer Klarheit: „Ich war immer der Kleine, der lustige, der, den man in die Mitte stellt, damit alle lachen können.“ Dieses Gefühl, nur als Witzfigur, als Unterhalter, einen Wert für die Gemeinschaft zu besitzen, setzte sich tief in seinem Kern fest. Aus dieser frühen Prägung heraus entwickelte sich eine schicksalhafte Überzeugung: „Irgendwann glaubst du, dass du nur dann geliebt wirst, wenn du andere zum Lachen bringst.“

Die Komik wurde für ihn damit nicht nur zur Profession, sondern zu einer Überlebensstrategie, einer Rüstung gegen die Verletzlichkeit des eigenen Wesens. Er fasste diese lebenslange Verflechtung von Komik und Kummer in einem der wohl ehrlichsten Sätze seiner Karriere zusammen: „Ich lache nicht, weil alles schön ist. Ich lache, weil ich sonst weinen müsste.“

Der leise Schmerz im Zenit des Erfolgs

Als Bernhard Hoëcker in den frühen Zweitausenderjahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand, als er mit „Genial daneben“ und „Switch Reloaded“ riesige Erfolge feierte und Preise gewann, ging es dem Menschen Hoëcker paradoxerweise immer schlechter. Er funktionierte perfekt: Er spielte Rollen, gewann Preise, machte Witze, aber er verlor sich selbst in dieser Figur.

Der größte Kummer seines Lebens war, wie er es ausdrückte, „kein plötzlicher Verlust, kein Unfall oder Skandal. Es war ein leises, unaufhörliches Gefühl, das sich über Jahre in ihm ausbreitete: das Gefühl, nicht genug zu sein.“ Der Applaus, den er auf der Bühne erntete, war wie eine „dünne Decke über einer tiefen Kälte“. Er stand vor lachenden Menschen und dachte: „Wenn sie wüssten, wie leer es in mir ist.“

Jahrelang kämpfte er im Verborgenen mit Depressionen und massiven Selbstzweifeln. Dieses tiefe Geheimnis, das er so lange für sich behielt, erklärt nun im Nachhinein, warum er ständig im Überlebensmodus arbeitete. Er wollte stark sein, witzig sein, aber irgendwann merkte er: „Dass man selbst keine Kraft mehr hat, wenn man immer nur gibt.“

Er vergrub sich in seiner öffentlichen Figur: „Ich war Bernhard Hoëcker, der Komiker, aber Bernhard, der Mensch, war irgendwo dahinter verschwunden.“ Es brauchte Jahre der inneren Zerrissenheit, bis er den mutigsten Schritt seines Lebens wagte: Er suchte psychologische Unterstützung.

Die stille Stütze: Eva von Mühlenfels

Dieser Schritt zur Therapie war nicht allein seine Entscheidung. Getragen wurde er von der Frau, die seine Dunkelheit miterlebte: Eva von Mühlenfels. Ihre Liebe, die Hoëcker als „leise, tief und stark“ beschreibt, war sein Anker in den schwersten Stunden. Eva, Journalistin und Denkerin, sah von Anfang an den sensiblen Mann hinter der Rampensau. Sie sagte einmal, sie habe sich „nicht in den Komiker verliebt, sondern in den Mann, der nach einem Auftritt einfach nur schweigend am Fenster stand.“

Eva von Mühlenfels gab nur widerwillig Einblicke in diese dunkle Zeit, aber ihre Worte sind ein Zeugnis ihrer stillen Heldentat. Sie sah ihn nachts auf dem Sofa, den Kopf in den Händen, nicht wissend, warum er traurig war. Als sie ihn fragte, ob sie helfen könne, bat er sie nur: „Bleib einfach da.“

Auf ihr Drängen hin nahm Bernhard Hoëcker schließlich die psychologische Hilfe an. Eva von Mühlenfels nannte diesen Moment den „mutigsten seines Lebens“, nicht, weil er auf der Bühne stand, sondern „weil er zugab, dass er fällt.“ In der Therapie lernte Hoëcker die schwierigste Lektion: „Ich habe verstanden, dass man nicht immer witzig sein muss, um wertvoll zu sein, dass man weinen darf, ohne schwach zu sein.“

Ihre Ehe überstand nicht nur die Depression, sondern auch die Müdigkeit des Alltags und die Belastung des Showgeschäfts. Es gab Phasen der Sprachlosigkeit und Zeiten, in denen sie kurz vor der Trennung standen, nicht wegen Verrat, sondern wegen reiner Erschöpfung. Doch sie entschieden sich immer wieder füreinander. Hoëcker erkannte: „Ich habe gelernt, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Sie ist eine Entscheidung.“ Diese geerdete, ehrliche und gewachsene Liebe ist das Fundament, auf dem der neue Hoëcker heute steht.

Der Wendepunkt auf der Landstraße: Die Mahnung des Schicksals

Als hätte das Schicksal ein äußeres Zeichen für seine innere Zerrüttung setzen wollen, erlebte Bernhard Hoëcker im Jahr 2015 ein Ereignis, das sein Leben existenziell erschütterte. Nach einem langen Drehtag fuhr er spät in der Nacht von Köln nach Bonn. Es war dunkel, die Straßen waren leer und regnerisch. Auf einer Landstraße verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug schleuderte, drehte sich und prallte schließlich gegen einen Baum.

Er überlebte den Horror mit Prellungen, einer Gehirnerschütterung und einem gebrochenen Arm. Doch in den Sekunden, in denen der Motor rauchte und das Auto stillstand, durchzuckte ihn der Gedanke: „Das war’s.“ Hoëcker reflektierte später: „In diesem Moment habe ich nichts bereut, aber ich habe gemerkt, was ich noch nicht genug getan habe: leben.“

Der Unfall war für ihn keine reine Katastrophe, sondern eine Mahnung. Er zwang ihn, wochenlang zu Hause zu liegen, nachzudenken und sein Leben zu sortieren. Die Frage, die ihn nicht mehr losließ, war: „Wenn morgen wirklich Schluss wäre, was würde bleiben?“

Die Antwort war radikal: Hoëcker beschloss, bewusster zu leben, weniger zu arbeiten und der Familie Priorität einzuräumen. Seine Frau Eva bestätigte die Veränderung: „Nach dem Unfall war er anders. Er war ruhiger, liebevoller, dankbarer. Er sagte mir jeden Tag, dass er froh ist, da zu sein.“

Der Komiker, der lachte, um nicht zu weinen, wandelte sich in einen Mann, der lacht, weil er weiß, wie kostbar das Leben ist. Er hat die Angst nicht verloren, aber er hat gelernt, sie in Demut und Dankbarkeit umzuwandeln.

Die späte Erkenntnis: Der Preis der ständigen Funktionstüchtigkeit

Die Jahre des unregelmäßigen Schlafs, der ständigen Reisen und des immensen Drucks, jederzeit funktionieren zu müssen, forderten ihren gesundheitlichen Tribut. Hoëcker, nun in seinen Fünfzigern, spürte, wie sein Körper „die Rechnung stellte“. Chronische Rückenschmerzen und anhaltende Erschöpfungssymptome begleiteten ihn.

Im Jahr 2020 kulminierte dieser Dauerstress in einer Phase von Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Er hatte Nächte, in denen er wach lag und dachte, er bekäme einen Herzinfarkt. Die ärztliche Diagnose war eindeutig: körperlich gesund, aber kurz vor einem Burnout. „Es war nur mein Kopf, der nicht mehr abschalten konnte“, stellte er fest.

Die Konsequenz war eine weitere, tiefgreifende Lebensumstellung. Hoëcker musste lernen, dass man auch mal „nichts tun darf“ – für ihn die schwierigste Lektion. Heute achtet er akribisch auf sich: Er joggt, macht Yoga, meditiert und hat seine Ernährung umgestellt. Kochen, am liebsten vegetarisch, wurde zu seiner neuen Form der Therapie. Die ständige Getriebenheit wich einer inneren Ruhe. „Früher war ich getrieben“, sagt er. „Heute bin ich einfach, und das reicht.“

Das wahre Vermächtnis: Zeit statt Statussymbole

Trotz eines geschätzten Vermögens von drei bis vier Millionen Euro, das er durch seine erfolgreiche Karriere aufgebaut hat, lebt Bernhard Hoëcker bescheiden. Für ihn ist Reichtum nicht im Kontostand zu finden, sondern in den immateriellen Werten: „Reichtum ist, wenn du morgens aufwachst und weißt, dass du alles hast, was du brauchst: Liebe, Familie, Frieden.“

Er lebt mit Eva und den zwei Töchtern in einem hellen, modernen Einfamilienhaus am Rande von Bonn, das voller Bücher und Fotos ist – ein Zuhause, das keinen Star, sondern einen Menschen ausstrahlt, der den Alltag liebt.

Wenn er über sein Vermächtnis spricht, geht es nicht um seine zahlreichen Auszeichnungen oder Bestseller. Es geht ihm um die Werte, die er seinen Kindern weitergeben möchte: Ehrlichkeit, Neugier, Dankbarkeit. „Ich hoffe, sie erben nicht mein Geld, sondern meinen Mut“, sagt er lächelnd.

Und wenn man ihn heute fragt, was das Wichtigste im Leben ist, lautet seine Antwort schlicht: Zeit. „Nicht mehr, nicht weniger. Zeit, um mit den Menschen zu sein, die mich lieben, bevor die Welt weiterzieht.“

Bernhard Hoëcker ist kein großer Mann im Sinne eines unfehlbaren Superstars, aber er ist ein großer Mann der Ehrlichkeit. Er hat gelernt, dass Glück kein Dauerzustand ist, sondern ein Moment der Dankbarkeit. Der Komiker, der lachte, um zu überleben, lacht heute, weil er das Leben in all seinen Farben – hell und dunkel zugleich – groß geliebt hat. Und genau diese menschliche, verletzliche Wahrheit ist sein stärkstes und nachhaltigstes Vermächtnis.