Das letzte Duett: Warum die Kessler-Zwillinge Hand in Hand den gemeinsamen Tod wählten und damit die Welt schockierten

Die Nachricht, die am 18. November die Runde machte, war anders als alle Todesfälle, die Deutschland in den letzten Jahrzehnten erlebt hatte. Sie betraf Alice und Ellen Kessler, die berühmtesten Zwillingsikonen der europäischen Unterhaltungskunst. Doch ihr Tod, der bereits am 17. November in ihrem stillen Domizil in Grünwald, eingebettet in einen frühen Winternachmittag, eintrat, war kein qualvolles oder plötzliches Ende. Es war ein bewusster, sorgfältig vorbereiteter und selbstbestimmter Abschied – ausgeführt mit einer Klarheit und Entschlossenheit, die die Öffentlichkeit tief schockierte und gleichzeitig zu Tränen rührte. Die Kessler-Zwillinge wählten die Sterbehilfe, nicht aus Verzweiflung, sondern aus einer Liebe, die das Leben selbst überwand: der unerträglichen Angst, dass eine von ihnen zurückbleiben und die verbleibenden Jahre allein verbringen müsste.

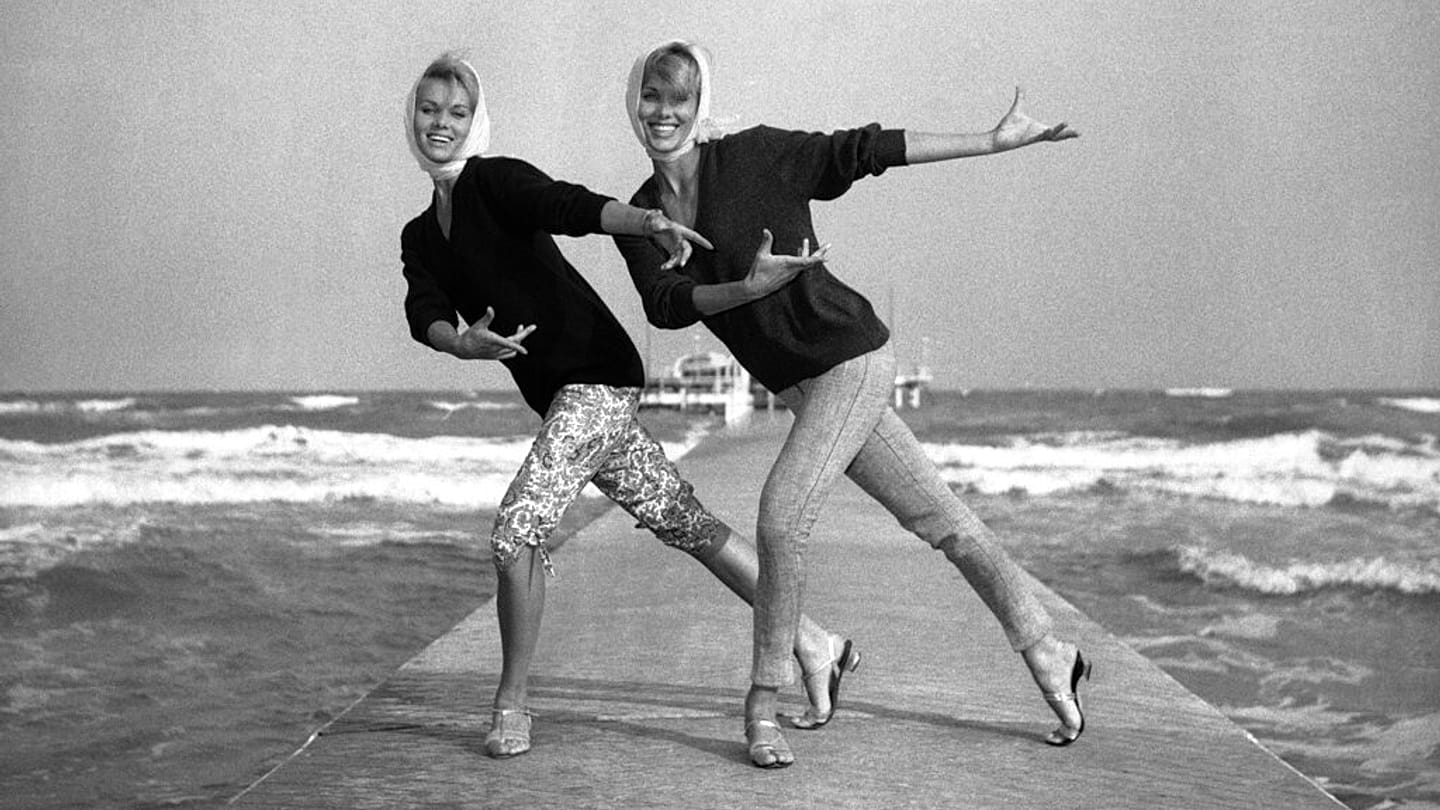

Als die schwarz-weißen Fotos der beiden jungen, strahlenden Frauen in den sozialen Medien auftauchten, lösten sie eine Welle von schwer zu beschreibenden Emotionen aus. Wie konnten zwei Künstlerinnen, die einst die Bühnen von Paris, Rom und Berlin zum Leuchten brachten, die ganz Europa mit ihrer perfekten Harmonie und ihrem erstklassigen Stil verzauberten, ein so stilles Ende wählen und die Welt in einem kleinen Zimmer in Grünwald zurücklassen? Die Frage, die alle bewegte, lautete: Warum konnten sich zwei erfolgreiche, berühmte und jahrzehntelang geliebte Künstlerinnen so einsam fühlen, dass sie sich für diesen radikalen, gemeinsamen Weg entschieden?

Die Stille nach dem Applaus: Ein Leben im Schatten

Um die Entscheidung von Alice und Ellen zu verstehen, muss man tiefer in ihre letzten Jahre eintauchen. Das Leben im Rampenlicht war längst Vergangenheit. Die Liebe, die sie empfingen, lag in der Vergangenheit. Nun mussten sie sich täglich der bitteren Wahrheit stellen, dass die Erinnerungen sie im Alter nicht mehr vor der überwältigenden Leere bewahren konnten. Die Menschen, die ihnen einst applaudierten und ihre Auftritte bewunderten, waren größtenteils verstorben oder hatten den Kontakt abgebrochen.

In München und Grünwald, wo sie in fast völliger Stille lebten, ohne Ehemann, ohne Kinder, ohne jemanden, auf den sie sich stützen konnten, außer ihrer Zwillingsschwester, gaben sie selbst zu, dass ihr Leben so traurig geworden war. Nachbarn und seltene Bekannte, die ihnen Anfang der Jahre begegneten, beschrieben sie als zwei untrennbare Schatten, die kaum noch lächelten, keine längeren Interviews mehr gaben und stets Abstand zu ihren Mitmenschen hielten. Es war die erschütternde Beschreibung eines Nachbarn, die die Tiefe ihrer Isolation erahnen ließ: Er sah nachts fast nur noch das Licht in ihrer Wohnung – zwei Silhouetten, die hinter dem Vorhang hervorlugten, nebeneinander sitzend, still, als lauschten sie dem Ticken der Uhr in einem völlig leeren Raum.

Diese Stille wurde mit der Zeit zu einer schmerzlich vertrauten Erfahrung. Sie lebten zwar zusammen, doch genau diese enge, alleinige Verbundenheit führte ihnen die unerträgliche Angst umso deutlicher vor Augen: Wenn einer von ihnen zuerst sterben würde, wie sollte der andere die verbleibenden Jahre seines Lebens verbringen?

Die Grausamkeit der Angst vor dem Alleinsein

Ihre Einsamkeit war keine gewöhnliche Traurigkeit alter Menschen, die niemanden zum Reden haben. Für Alice und Ellen war sie existenzieller, tiefer. Ihnen fehlte nicht nur der Kontakt, sondern der eigentliche Sinn des Lebens – ein Leben, in dem der ganze Ruhm der Vergangenheit angehörte, niemand ihren Namen rief und niemand auf ihren großen Auftritt wartete. Die Bühne war ihr Leben, und als der Vorhang fiel, blieb eine unerträgliche Leere zurück.

Ihr ganzes Leben verdankten sie ihrer tiefen, symbiotischen Verbundenheit. Und es war gerade das Miterleben, wie die andere mit jedem Jahr schwächer, langsamer und schmerzhafter wurde, das ihnen die Grausamkeit der Zeit so deutlich vor Augen führte. Die Vorstellung, eines Morgens allein aufzuwachen, war für sie grausamer als der Tod selbst. In privaten Notizen, die später von einem Psychiater veröffentlicht wurden, gestand Alice: „Wir haben einander noch, aber wir spüren trotzdem, dass etwas fehlt, und je länger wir leben, desto mehr erkennen wir, was fehlt: ist die Erwartung der Zukunft. Wir haben nichts mehr, worauf wir uns freuen könnten.“ Ellen drückte es noch direkter aus: „Wir wissen nicht mehr, wofür wir leben, außer einander anzusehen und zu wissen, dass eine von uns zuerst gehen wird. Das ist die größte Angst.“

Als zwei starke, eng verbundene Frauen, die in der harten Welt des Showbusiness bestanden hatten, erkannten sie, dass diese Angst nicht nur ein Gefühl war, sondern eine Art Unruhe, die jeden Atemzug begleitete. Sie brachte sie dazu, ernsthaft über einen aktiven Ausweg nachzudenken – einen Ausweg, der niemandem das Schicksal auferlegte, zurückgelassen zu werden.

Die Perfektion der letzten Generalprobe

Die Entscheidung zur Sterbehilfe war keine spontane Impulsreaktion. Sie war das Ergebnis einer langen, minutiösen Planung, die der Perfektion ihrer früheren Bühnenauftritte in nichts nachstand. Bei ihren Terminen beim Psychiater ging es nicht darum, am Leben festzuhalten, sondern darum, zu beweisen, dass sie mit ihrer Entscheidung, ihrem Leben ein Ende zu setzen, völlig bei Verstand waren. Sie verfielen nicht in tiefe Depressionen; sie erkannten einfach, dass die Zukunft zwar formal lang, inhaltlich aber bedeutungslos geworden war.

Ihr behandelnder Arzt gab später zu, noch nie zwei Patienten erlebt zu haben, die so ruhig über ihren eigenen Tod sprachen. Sie erkundigten sich nach dem Ablauf der Sterbehilfe, als wären es Fragen zur Generalprobe: Welche Vorbereitungen waren nötig, was waren die ersten Schritte, was musste unterschrieben, was im Voraus organisiert werden? Sie notierten jedes Detail sorgfältig, als wäre es ihr letztes Stück, und sie mussten sicherstellen, dass alles von Anfang bis Ende perfekt war.

Besonders schockierend war der Satz in ihrem handgeschriebenen Abschiedsbrief, der die ganze Tragik ihres Entschlusses zusammenfasste: „Wir wollen nicht mehr leben. Wir haben für die Kunst, für die Schwesternschaft, für die Vergangenheit gelebt, doch die Zukunft hat nichts, worauf wir warten können: keine Musik, kein Licht, keine geliebten Menschen. Und vor allem wollen wir nicht, dass eine von uns später stirbt und wir dann den Rest unserer Tage mit der Erinnerung an die andere als quälendem Schatten verbringen müssen.“ Es war keine Klage, sondern die herzzerreißende Wahrheit.

Sie wollten niemandem zur Last fallen. Sie kümmerten sich selbst um die Formalitäten, wählten das Datum, schrieben ihre Abschiedsbriefe und suchten sogar die Erinnerungsfotos und Zitate für den Grabstein aus. „Wir wünschen uns einen ruhigen, unkomplizierten Tod, ohne dass sich jemand darum kümmern muss“, schrieben sie in einem Schreiben an den Sterbehilfearzt.

Der stille, letzte Atemzug

Am 17. November, als der Nachmittag langsam hereinbrach, hielten sie Händchen und betraten das letzte Zimmer ihres Lebens. Es war eine Szene von herzzerreißender Einfachheit und Klarheit: Niemand wartete draußen, keine Schritte eilten herbei, um sie aufzuhalten, keine Verwandten weinten oder riefen an, um sie umzustimmen. Sie hatten nur einander, genau wie in ihren 89 Lebensjahren. Sie beschlossen, an ihrem ersten und letzten Lebensprinzip festzuhalten: Niemand durfte allein gelassen werden.

Als sich die Tür des Sterbezimmers schloss, begegneten sie dem Tod nicht als zwei getrennte Individuen, sondern als die letzte Harmonie zweier paralleler Leben. Im Zimmer waren keine Schmerzensschreie zu hören, keine Tränen der Trauer, nur ein Seufzer, leicht wie Nebel, beendete alles. Es gab keinen Schmerz, keine Panik, nur den Frieden, nachdem sie sich so lange gesehnt hatten – den Frieden des Wissens, dass die andere noch immer an ihrer Seite war, selbst als ihre Herzschläge langsamer wurden und schließlich aufhörten. Für die beiden Frauen, die ihr ganzes Leben im Rampenlicht verbracht hatten, war dies die Erlösung: die Flucht aus der Traurigkeit, die sie selbst so benannt hatten.

Die Wohnung in Grünwald, ordentlich, sauber und hell, mit alten Fotos und Erinnerungsstücken an Auftritte in Paris, Wien und New York, war ein Zeugnis eines Lebens, das ihnen entglitten war. Die ohrenbetäubende Stille dort war nicht nur die Abwesenheit von Lärm, sondern das Gefühl, von der Welt abgehängt zu werden, wenn alles zu schnell vergangen ist, als dass die müden Beine noch mithalten konnten. Die Kessler-Zwillinge wählten den Tod, um die Erfüllung des Versprechens aus 89 Jahren zu garantieren: „Wir haben zusammen gelebt und wir werden zusammen gehen.“

Ein Vermächtnis der unbedingten Liebe

Ihrer Entscheidung entsprechend fand die Trauerfeier für Alice und Ellen im engsten Kreis statt, fast ohne öffentliche Anwesenheit. Es gab keine bunten Kränze, keine langen Reden, keine Stars der Unterhaltungsbranche. Alles beschränkte sich auf eine schlichte Zeremonie. Es gab keine Familie, keine nahen Verwandten, die gegen ihren Willen Einspruch erhoben hätten. Sie wählten dasselbe Foto, das vor über 20 Jahren aufgenommen worden war: eng beieinander, Händchen haltend, friedlich lächelnd. Sie wollten, dass die Welt sie so in Erinnerung behielt, wie sie auf der Bühne gestanden hatten: voller Zuversicht, Charisma und unzertrennlich.

Die Asche von Alice und Ellen wurde in derselben kleinen Gedenknische auf dem Waldfriedhof in München beigesetzt. Die beiden Urnen standen nebeneinander, nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Die Inschrift auf der Stehle war kurz, aber herzzerreißend: „Wir sind zusammengegangen, wie wir zusammen gelebt haben.“ Keine blumigen Worte, keine philosophischen Betrachtungen, nur ein aufrichtiger Satz, der ein gemeinsames Leben widerspiegelte, das nie getrennt gewesen war.

Ihr Tod ist nicht das Ende ihres Ruhms, sondern der endgültige Abschluss eines gemeinsamen Lebens, das sich nie auch nur einen Schritt voneinander entfernt hat. Er beendete nicht nur das Leben zweier legendärer Künstlerinnen, sondern ließ uns auch über Werte nachdenken, die in der modernen Welt zunehmend in Vergessenheit geraten: absolute Verbundenheit, Treue und der Mut, sich der eigenen Wahrheit zu stellen.

Die Geschichte der Kessler-Zwillinge ist ein trauriges, aber vollkommenes Ende. Es ist die Geschichte ihrer letzten Entscheidung – einer Entscheidung, die die Welt über die persönliche Freiheit, das Recht auf ein würdevolles Sterben und über die herzzerreißende Einsamkeit nachdenken lässt, die ältere Menschen ertragen müssen, wenn ihr Glanz verblasst. Sie lebten füreinander, und als nichts mehr sie zurückhielt, wählten sie den gemeinsamen Tod. Die Botschaft, die von den nebeneinander stehenden Urnen ausgeht, ist eine unausgesprochene Wahrheit: Manchmal liegt die größte Befreiung des Menschen nicht im Verlängern des Atems, sondern darin, zu wissen, wann man aufhören muss, um seine Würde und Liebe zu bewahren. Und genau diesen Weg wählten Alice und Ellen Kessler: still, aufrecht, gelassen – als endgültigen Schlusspunkt auf dem letzten Kapitel im Leben eines so seltenen und schönen Paares.