Das späte Manifest: Harald Schmidt enthüllt im Alter von 68 Jahren die fünf TV-Ikonen, die er am meisten verachtete – Eine vernichtende Abrechnung mit der Seele des deutschen Fernsehens

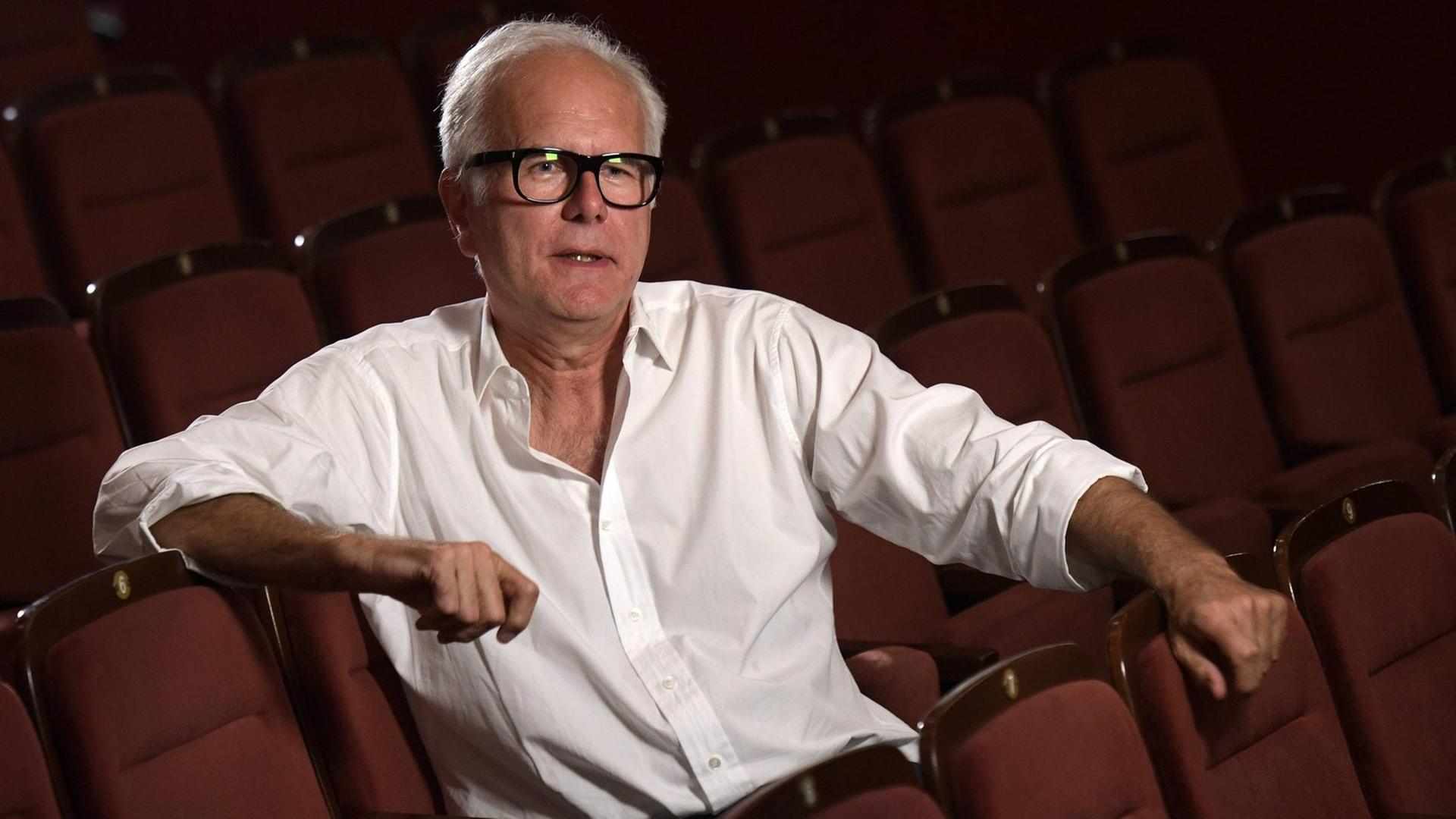

Die Geschichte des deutschen Fernsehens ist unvollständig ohne den Namen Harald Schmidt. Er war der eisige intellektuelle Anker, der „King of Late Night“, dessen Witz nicht auf Herzlichkeit, sondern auf messerscharfer Beobachtung, intellektueller Distanz und einem unbarmherzigen Zynismus basierte. Schmidt war nie Entertainer im herkömmlichen Sinne; er war ein Philosoph der Popkultur, ein Kommentator, der das Medium selbst verachtete, während er es perfektionierte. Nun, im Alter von 68 Jahren, hat dieser unverbiegbare Geist ein spätes und vernichtendes Manifest vorgelegt: die fünf Stars, die er nach eigener Aussage am meisten verachtete. Diese Liste ist weit mehr als eine Ansammlung persönlicher Animositäten; sie ist eine tiefgründige kulturelle Kritik, eine Deklaration dessen, was Schmidt als das Schlechteste und Gefährlichste in der deutschen Fernsehlandschaft ansieht. Es ist eine Abrechnung mit der Seele des Fernsehens selbst, in der Oberflächlichkeit, Eitelkeit und Selbstinszenierung triumphiert haben.

Der jähe Absturz: Stefan Raab – Der Handwerker versus der Intellektuelle

An der Spitze von Schmidts Liste der Verachtung steht Stefan Raab, ein Name, der das Gegenteil von allem verkörpert, was Schmidt am Fernsehen liebte: Anspruch und Tiefgang. Schmidt sah in Raab keinen Künstler, sondern einen „routinierten Handwerker“, dessen Erfolg auf schneller, leicht verdaulicher Unterhaltung beruhte, die das Publikum zwar zum Lachen brachte, aber nicht zum Nachdenken bewegte. Der Konflikt zwischen den beiden Late-Night-Giganten war von Anfang an ein Kulturkampf. Raabs Sendungen waren anarchisch, spontan, musikalisch und physisch. Sie bedienten sich einer Art von Chaos, das Schmidt mit seiner strengen, textbasierten, intellektuellen Komik zutiefst fremd war.

Der offene Zwist eskalierte, als Raab in seiner Sendung eine ganze Woche lang Spott über Schmidts angeblich „angestaubten Humor“ trieb, seine Bewegungen und Pausen nachahmte. Es war ein Angriff auf die Methode Schmidts. Raab, der Volksnahere, versuchte, den Elitären zu demontieren. Schmidt reagierte mit kühler Arroganz, die ihm eigen ist. Die vielzitierte Begegnung bei einer Gala, bei der Raab Schmidt entspannt fragte, ob er „schon fast vergessen“ sei, konterte Schmidt mit dem eisigen Satz: „Ich dich nie, leider.“ Diese Antwort ist die Quintessenz ihrer Beziehung: Raab konnte Schmidt vergessen, weil er vorwärtsstrebend und popkulturell war; Schmidt konnte Raab nicht vergessen, weil dieser das Ideal der substanzvollen Satire verraten hatte. Raabs Behauptung, Schmidt sei ein „Denkmal, das allmählich verstaubt“, wurde von Schmidt in einer Live-Sendung mit dem vernichtenden Urteil gekontert, Raab mache Witze wie „Dosensuppe – schnell erhitzt, aber ohne Gehalt.“ In diesem Gegensatz von „Dosensuppe“ und „Gehalt“ liegt die ganze philosophische Kluft zwischen einem Unterhaltungsansatz, der auf schneller Befriedigung beruht, und einem, der auf intellektueller Nahrung besteht. Zwischen diesen zwei Welten herrscht bis heute Schweigen, eine Stille, die lauter spricht als jeder Applaus.

Die stillen Tragödien: Markus Lanz – Die Fassade der Disziplin und die Leere der Sorge

Die Verachtung für Markus Lanz speist sich bei Harald Schmidt aus einer anderen, subtileren Quelle: der Frage nach der Authentizität im ernsten Talkshow-Segment. Lanz verkörpert Disziplin, unermüdlichen Ehrgeiz und eine beinahe schulmäßige Präzision in der Gesprächsführung – alles Eigenschaften, die Schmidt im Prinzip respektieren müsste. Doch in Lanz sah Schmidt lediglich die „bloße Fassade“ dieser Tugenden, eine akribisch inszenierte Sorge um das Gegenüber, die er als unaufrichtig empfand.

Ihr erstes Aufeinandertreffen in den frühen 2000ern legte den Grundstein für die Feindschaft. Lanz stellte seine Fragen „präzise, beinahe schulmäßig“ – eine Formulierung, die Schmidts Verachtung für jeden Anflug von Didaktik oder Überkorrektheit zusammenfasst. Schmidt reagierte mit Sarkasmus, überlegener Ironie und dem kühlen Lächeln desjenigen, der sich über das Ritual des Interviews erhaben fühlt. Lanz empfand es als Angriff. Der Eklat, als Schmidt als Gast in Lanz’ Sendung angekündigt wurde und lapidar das Thema „Markus Lanz“ vorschlug, war eine Kampfansage. Das darauffolgende Interview war ein Fiasco der Kommunikationsformen. Schmidt torpedierte die Sendung, indem er Lanz ins Wort fiel, seine Formulierungen live kommentierte („klingt als hätten sie das gerade auswendig gelernt“) und eigene Gegenfragen stellte. Es war der Versuch, die Inszenierung zu dekonstruieren. Lanz’ frustriertes Fazit – „Mit Harald kann man kein Interview führen, nur einen Schlagabtausch“ – wurde von Schmidt trocken konterkariert: „Er hat recht. Nur leider kam er unbewaffnet.“ Dieser Satz, der Lanz’ mangelnde intellektuelle Schlagfertigkeit bloßstellte, wurde zum Urteil. Schmidts finale Kritik, Lanz sei „der Typ, der Schweigen für Tiefgründigkeit hält“, fasst seinen Groll zusammen. Es geht um die Verwechslung von formaler Ernsthaftigkeit und tatsächlichem Gehalt. Lanz ist für Schmidt der Prototyp des fleißigen Medienschülers, dem jedoch die zynische, unkorrumpierbare Haltung fehlt, die Satire erst zur Kunst macht. Die fehlende Spontaneität und die Angst, die Kontrolle zu verlieren, werden als Mangel an „Waffen“ interpretiert.

Die Schlager-Stars im Schatten des Ruhms: Hape Kerkeling – Die Kälte der Ironie versus die Wärme der Menschlichkeit

Der Konflikt mit Hape Kerkeling ist der vielleicht emotional tiefgründigste auf dieser Liste, denn er stellt zwei unterschiedliche deutsche Seelenbilder gegenüber: Die Distanz und Schärfe des Rheinländers Schmidt gegen die Herzlichkeit, das Mitgefühl und die Menschennähe des Ruhrpottlers Kerkeling. Schmidt bewunderte zunächst Kerkelings unerreichte Wandlungsfähigkeit, doch ihre Begegnung deckte einen fundamentalen, unüberbrückbaren philosophischen Graben auf.

Der Moment der Konfrontation ereignete sich in einer Talkshow. Während Kerkeling über sein neues Buch sprach, wurde Schmidt überraschend aufgefordert, eine Frage zu stellen. Schmidts Frage war nicht an das Buch gerichtet, sondern an die Existenz Kerkelings: „Mich würde interessieren, ob Hape privat genauso spielt oder ob er irgendwann wirklich echt ist.“ Diese zutiefst zynische Infragestellung der Authentizität des Menschen hinter der Kunstfigur traf Kerkeling ins Mark. Das Publikum lachte, Kerkeling schwieg und verließ das Studio später wortlos. Für Schmidt ist die Fähigkeit zur Ironie der höchste intellektuelle Ausdruck; für Kerkeling ist sie ein Werkzeug der Kälte. Kerkelings spätere Reaktion – „Es gibt Menschen, die verwechseln Klugheit mit Kälte“ – war eine direkte moralische Verurteilung Schmidts. Schmidt antwortete in seinem Bühnenprogramm mit dem spöttischen Urteil: „Kerkeling kann alles – singen, weinen, wandern – nur eines nicht: Ironie verstehen.“ Es ist ein Streit, der über Eitelkeiten hinausgeht: Es ist der ewige Konflikt in der Kunst zwischen dem Brecht’schen Distanzierungseffekt und dem Wunsch des Publikums nach emotionaler Identifikation. Schmidt verachtet die Sentimentalität, die die deutschen Zuschauer von Kerkeling so bereitwillig annehmen. Die Wärme wird als Schwäche interpretiert, die Fähigkeit zu Tränen als Mangel an kritischer Distanz.

Die unverbiegbaren Charaktere, die zerbrachen: Anke Engelke – Der Bruch der Traumpartnerschaft – Kontrolle versus Improvisation

Anke Engelke ist die tragischste Figur auf dieser Liste, da sie über Jahre hinweg als „Traumpaar des deutschen Fernsehens“ an Schmidts Seite agierte. Schlagfertig, intelligent und präzise – sie schien die einzige zu sein, die Schmidts Tempo halten konnte. Doch gerade diese professionelle Augenhöhe führte zu einem „permanenten Kräftemessen“ und schließlich zum Bruch. Das zentrale Thema hier ist die künstlerische Kontrolle. Schmidt, der Perfektionist der Late Night, verabscheute das Chaos.

Der erste Paukenschlag: Engelke improvisierte in einer Live-Sendung einen Sketch, der Schmidts sorgfältig geplante Pointe „völlig überlagerte“. Das Publikum lachte mehr über sie als über ihn. Für Schmidt war das nicht nur ein verlorener Lacher, sondern ein Verrat am Skript und an der Hierarchie. Der zweite Eklat bei einer Probe, als Engelke seinen Monolog unterbrach mit dem selbstbewussten Satz: „Lass mich. Ich kann das freier machen“, führte dazu, dass Schmidt „wütend den Raum verließ.“ Der Teammitglied-Kommentar, Schmidt sei „starr vor Zorn“, zeigt die Tiefe seiner Verletzung. Es war eine Infragestellung seiner Methode durch die Frau, die ihm am nächsten stand. Der endgültige Bruch kam mit Engelkes beiläufiger, aber präziser öffentlicher Kritik, Schmidt sei „zu kontrolliert, um wirklich lustig zu sein.“ Das ist die direkte und wohl schmerzhafteste Anklage: Die Kontrolle, die Schmidts Kunst definiert, mache ihn unfrei. Schmidt konterte mit einer Verteidigung seiner Methode: „Manche Menschen machen sich über andere lustig, weil sie keine eigenen Pointen haben.“ Das Urteil ist klar: Die Freiheit der Improvisation ist ohne die Basis der geschriebenen, intellektuellen Pointe wertlos. Die Partnerschaft zerbrach an der Unvereinbarkeit zweier künstlerischer Prinzipien: der genialen Struktur versus der spontanen Anarchie.

Das Fazit: Jan Böhmermann – Der Nachfolger und der verlorene Biss

Jan Böhmermann komplettiert die Liste als der jüngere, lauter, aggressivere Zyniker, der sich selbst als Schmidts „legitimen Nachfolger“ positionierte. Doch gerade dieser Anspruch war der Grund für Schmidts endgültige Verachtung. Böhmermanns Auftreten ist für Schmidt die karikaturhafte Überspitzung der neuen Medienwelt: respektlos, laut und effektbesessen.

Ihre Konfrontationen waren geprägt von Böhmermanns demonstrativem Mangel an Respekt. Bei einer Preisverleihung konnte er sich den Seitenhieb auf Schmidts „veralteten Zynismus“ nicht verkneifen. Schmidt hörte es live, zeigte nach außen keine Regung, soll aber hinter der Bühne „außer sich vor Wut“ gewesen sein. Der zweite Zusammenstoß in einer Talkshow, bei dem Böhmermann Schmidt „ständig ins Wort fiel“ und seine Pointen mit einem „überlegenen, spöttischen Grinsen“ kommentierte, führte dazu, dass Schmidt „still, fast erstarrt“ war. Es war die Demontage des Meisters durch den Schüler, der die Regeln nicht respektiert. Böhmermanns ultimative Beleidigung folgte in einem Interview, in dem er behauptete, Schmidt habe „seinen Biss verloren“ und sei nur noch ein „Überbleibsel aus einer vergangenen Ära.“ Schmidt reagierte mit kühler Präzision in einer Kolumne. Er verwarf Böhmermanns Stil als die Verwechslung von „Lautstärke mit Satire.“ Satire, so Schmidt, sei „Haltung“ – und genau die fehle dem selbsternannten Nachfolger. Der Konflikt erreichte seinen eisigen Höhepunkt, als Böhmermann Schmidt mit den Worten ankündigte, er sei der Mann, der ihn inspiriert habe. Schmidts Antwort war eine eiskalte Abfuhr: „Von Inspiration wird man nicht satt. Ich ziehe Ergebnisse vor.“ Es ist das Urteil des Handwerkers über den Ideologen: Böhmermann hat die Form übernommen, aber die präzise, ökonomische Haltung, die Schmidts Werk auszeichnet, nicht verstanden. Er ist laut, wo Schmidt leise und zielsicher war.

Zusammenfassung: Ein Manifest gegen die Mediengesellschaft

Die fünf Namen auf Harald Schmidts Liste sind keine zufälligen Rivalen. Sie repräsentieren jeweils eine Facette des modernen Fernsehens, die Schmidt als Verfall der Kultur und des Geistes empfindet: Raab steht für die Oberflächlichkeit des Spektakels, Lanz für die inszenierte Eitelkeit der Sorge, Kerkeling für die verhasste Sentimentalität, Engelke für die anarchische Infragestellung der Perfektion und Böhmermann für die effektbetonte Selbstinszenierung der Satire.

Schmidts späte Abrechnung ist in Wahrheit ein Manifest seiner eigenen unerschütterlichen Prinzipien: Präzision vor Lautstärke, intellektuelle Haltung vor Gefühl, Zynismus vor Harmonie. Er ist der letzte Ritter der alten Schule, der erkennt, dass seine Zeit vorbei ist. Er hat die Verächter des Tiefgangs beim Namen genannt. Am Ende jedoch, nachdem er diese fünf verachtet hat, bleibt die von der Öffentlichkeit oft gestellte Frage: Wer verachtet ihn? Denn die größte Leistung Schmidts war es vielleicht, nicht gemocht werden zu wollen, und diese Verachtung zu einem Kunstwerk zu erheben.