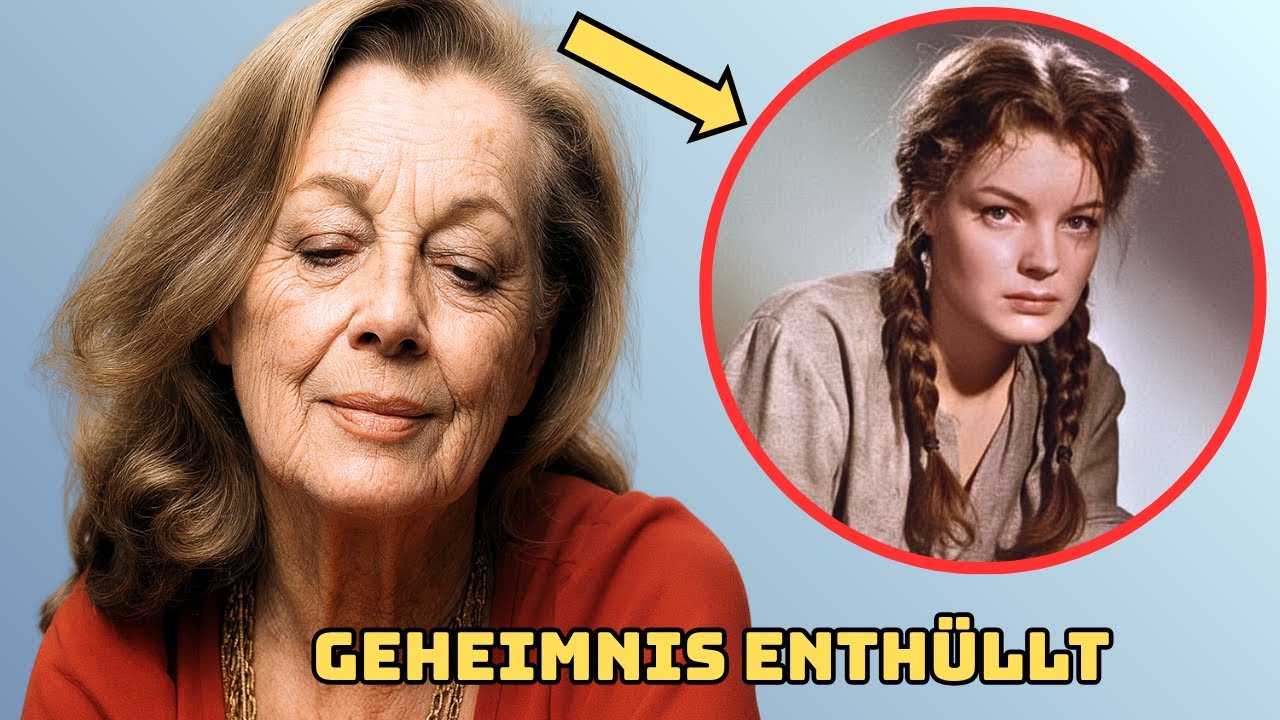

Der Goldene Käfig bricht: Romy Schneiders letzte Anklage enthüllt die drei Namen, denen sie ihren Schmerz vermachte

Der 29. Mai 1982 markierte einen schwarzen Tag in der europäischen Kulturgeschichte, einen Tag, an dem das strahlende Licht einer Ikone auf tragische Weise erlosch. Romy Schneider, die Grande Dame des französischen Films und die unvergessene „Sissi“, wurde leblos in ihrer Pariser Wohnung in der Rue Barbet de Jouy aufgefunden. Die offizielle Diagnose, Herzversagen, klang wie ein Versuch, die Fassade eines märchenhaften Lebens bis zum Schluss aufrechtzuerhalten. Doch hinter dieser nüchternen Todesursache verbarg sich eine tiefere, unsichtbare Wunde, ein emotionaler Kollaps, der durch Jahre der Isolation, der Abhängigkeit und der gnadenlosen Ausbeutung durch die Unterhaltungsindustrie verursacht wurde. Romy Schneider starb nicht nur an ihrem Herzen, sie starb an dem unerträglichen Gewicht einer Legende, die sie zu verschlingen drohte.

Ihre Geschichte ist der ultimative Kontrast: die gefeierte Künstlerin, die in den 1970er Jahren in Frankreich neue Gipfel des Ruhms erklomm, war innerlich eine Frau auf der verzweifelten Suche nach Halt und Echtheit. Ihre letzten Jahre ab 1977 waren von einem schmerzhaften Untergang gezeichnet, dessen wahre Ursachen sie kurz vor ihrem Tod in privaten Momenten und Briefen andeutete. Es war ein leises Geständnis, das wie ein Urteil über ihr eigenes Leben klang, ein Flüstern, das einen ganzen Mythos erschütterte. Wie konnte die Ikone, die als Inbegriff von Anmut galt, so tief fallen? Die Antwort liegt in den drei Namen und Systeme, denen sie in ihrer letzten Anklage ihren Schmerz vermachte.

Die Blendung der späten Karriere: Befreiung und neuer Käfig

Nach ihrer Etablierung in Paris in den 1960er Jahren entledigte sich Romy Schneider erfolgreich des süßlichen Images der „Sissi“. In den 1970er und frühen 1980er Jahren wurde sie in Frankreich zu einem Symbol kultureller Erneuerung, geliebt für ihre Authentizität und ihre Darstellung komplexer, vielschichtiger Frauen. Meilensteine wie Les Choses de la vie (1970) unter Claude Sautet – eine Partnerschaft, die fünf Filme umfasste – etablierten sie als Charakterdarstellerin von Weltformat. Sautet fing ihre emotionale Tiefe perfekt ein und half ihr, persönliche Krisen durch anspruchsvolle Rollen zu verarbeiten.

Filme wie César et Rosalie (1974), in dem Romy eine freigeistige Frau zwischen zwei Männern spielte, spiegelten die gesellschaftlichen Veränderungen der Ära wider: sexuelle Befreiung und Feminismus in Frankreich. Das Publikum sah in ihr eine moderne Ikone, die Eleganz mit Verletzlichkeit verband. Ihr César für Histoire simple (1976), in dem sie die Themen Abtreibung und Selbstbestimmung behandelte, unterstrich ihren Einfluss jenseits Deutschlands. Jede Rolle schien ein Balsam für eine sich erholende Gesellschaft und eine Erinnerung an Hoffnung und Komplexität. In diesen späten Erfolgen fand Romy erste Freude; die Befreiung durch die Kunst gab ihr die Illusion von Stabilität, insbesondere durch ihre Beziehung zu dem jungen Produzenten Laurent Pétin, den sie 1981 traf. Diese Erfolge machten sie zu einem Vorbild für Resilienz in einer Branche, die Frauen oft auf Äußerlichkeiten reduzierte.

Doch diese strahlende Fassade barg eine bittere Ironie. Der neue Ruhm in Frankreich wurde zu einem neuen Goldenen Käfig, der subtiler, aber nicht weniger erdrückend war als der des deutschen Unterhaltungsbetriebs. Die Ikone überlebte, aber der Mensch dahinter verlor zunehmend den Kampf.

Der schleichende Untergang im Schatten von Paris

Hinter dem Glanz der französischen Leinwand offenbarte sich die dunkle Seite des Ruhms. Die Isolation, die Romy seit den 1960er Jahren in Paris erlebte, verschärfte sich nach gesundheitlichen Rückschlägen, wie einer Nierenoperation im Jahr 1971. In ihrem Kampf gegen Schmerzen und die wachsende innere Leere entwickelte sie Abhängigkeiten von Alkohol und Medikamenten, die in ihren letzten Monaten dramatisch zunahmen.

Die Medien in Frankreich, einst bewundernd, wurden zu einem gnadenlosen Druckfaktor. Paparazzi verfolgten sie unerbittlich, machten sie zu einer „gejagten Seele“, deren jede Abweichung vom Idealbild zu einem Skandal stilisiert wurde. Doch der emotionale Druck kam auch aus dem privaten Umfeld. Ihre enge, komplizierte Beziehung zu Alain Delon, ihrem langjährigen Freund, bot zwar Trost, aber in Briefen aus den 1980er Jahren zeigte sich ihre Sehnsucht nach einer tieferen, beständigeren Bindung. Delon nannte sie die „Liebe meines Lebens“, doch Romy fühlte sich oft allein gelassen. Ihre Partnerschaft mit Laurent Pétin ab 1981 schien stabilisierend zu wirken; er war an ihrer Seite. Doch auch hier gab es subtile Spannungen, da Romy zunehmend zurückgezogen lebte.

Der verheerendste Schlag war jedoch der Verlust der Autonomie. Manager und Produzenten diktierten Termine und schränkten ihre Freiheit massiv ein. Romy fühlte sich oft „wie eine Puppe in fremden Händen“, gefangen in der eigenen Legende. Ein unfairer Vertrag aus den späten 1970er Jahren, der ihre Einnahmen an französische Produktionsfirmen band und ihr die Kontrolle über Zeitpläne raubte, ist ein klassisches Beispiel für die Ausbeutung, die ihre finanzielle und zeitliche Freiheit vernichtete. Sie wurde in Rollen gezwungen, die nicht zu ihrer emotionalen Verfassung passten, was zu tiefen persönlichen Verletzungen führte. Der Kontrast zwischen der öffentlichen, glamourösen Ikone und der privaten Frau, die mit Einsamkeit rang, war eklatant.

Das ultimative Geständnis: Die drei Anklagen

Die emotionale Kumulation dieser Belastungen fand ihren Ausdruck in den letzten Monaten vor ihrem Tod. Es war die Zeit der Nachdrehs zu La Passant Dansusi (1982), in der Romy ihre inneren Kämpfe zu teilen begann. Nicht in einem öffentlichen Interview, sondern in intimen Geständnissen und Briefen, die erst später ans Licht kamen.

In einem Brief an Alain Delon, datiert auf März 1982, fasste sie ihre seelische Zerrissenheit zusammen. Sie nannte drei Personen oder Systeme, denen sie nie ganz verzieh, nicht aus Bitterkeit, sondern in einem Akt der Befreiung, um ihre eigene Erzählung zurückzugewinnen:

-

Laurent Pétin: Sie erkannte seine schützende Rolle an, doch er hielt sie unbewusst auch in Abhängigkeit. Sie fühlte sich durch seine Entscheidungen eingeschränkt, was zu einer emotionalen Distanz führte. Die Liebe war da, aber die Freiheit nicht.

-

Alain Delon: Der ewige Freund, die „Liebe ihres Lebens“, der sie nach der Trennung 1963 stützte. Doch Romy warf ihm vor, nicht genug präsent gewesen zu sein. Sie sehnte sich nach einer tieferen, vielleicht unmöglichen, Bindung, die er ihr als engster Freund nicht geben konnte. Seine Korrespondenz war Trost, aber sie reichte nicht aus, um die Leere zu füllen.

-

Der anonyme Manager/die französische Filmbranche: Die dritte Anklage richtete sich gegen das System selbst, verkörpert durch einen Manager, der sie in den 1970er Jahren zu den Verträgen drängte, die ihre finanzielle und kreative Freiheit raubten. Es war der Schmerz darüber, dass sie als Mensch dem Produkt geopfert wurde, dass ihr Wert in erster Linie in ihrem Gewinnpotenzial lag.

Diese Enthüllungen in einem intimen Kontext waren Romy Schneiders letzter Widerstand. Sie fand ihre Stimme, indem sie ihre Wunden benannte. Delon war schockiert, doch die Medien reagierten später mit Mitgefühl. Pétin schwieg respektvoll. Dieser Moment, kurz vor dem Ende, markierte ihren Kampf um Würde und Autonomie.

Das Mahnmal: Vergesst die Ikone

Der Morgen des 29. Mai 1982 beendete den Kampf. Laurent Pétin fand Romy um 6:30 Uhr morgens am Schreibtisch sitzend. Sie starb an Herzversagen. Pétin forderte keine Autopsie, ein Detail, das bis heute Spekulationen um Suizid oder eine Überdosis befeuert. Er tat es, um ihren Ruf zu schützen, schuf aber gleichzeitig ein unlösbares Mysterium.

Die Branche zeigte größtenteils Gleichgültigkeit; wenige Kollegen kommentierten öffentlich. Es war Alain Delon, der die Beerdigung organisierte und Romy auf dem Friedhof in Bois-Colombes beisetzen ließ. Er sandte über Jahre hinweg jährlich Blumen, ein stummes Zeichen der tiefen, wenn auch komplizierten, Liebe.

Romy Schneiders Leben ist mehr als nur die Biografie eines Filmstars. Es ist ein Mahnmal, eine zeitlose und zutiefst beunruhigende Warnung vor dem unersättlichen Appetit der Unterhaltungsindustrie, die ihre Ikonen erschafft, nur um sie dann im Scheinwerferlicht zu verschlingen. Ihr Schicksal steht stellvertretend für all jene Stars, deren Privatleben gestohlen und deren Seelen im grellen Licht verbrennen, bevor sie überhaupt eine Chance hatten, zu wachsen.

Ihre Geschichte ist keine Anklage, die nach Rache ruft, sondern ein Appell an unser Mitgefühl. Ein Appell, hinter die strahlende Fassade zu blicken, zuzuhören, wenn eine Stimme leise und brüchig wird, und hinzusehen, wenn ein Lächeln zu einer Maske erstarrt. Heute ist die Legende von Romy Schneider noch immer lebendig, unsterblich. Aber die wahre Geschichte, die von Romy, wird nun endlich gehört – mit ihrer eigenen, verletzlichen Stimme. Ihr größtes Vermächtnis ist vielleicht ein einfacher, leiser Satz, den sie nie laut sagen konnte, aber ihr Leben lang gefühlt hat: Vergesst die Ikone, seht den Menschen.