Günther Jauch bricht sein Schweigen: Die verborgene Einsamkeit hinter Millionen und die Ehefrau, die ihn im Schatten der Flammen rettete

Günther Jauch ist mehr als ein Moderator; er ist eine moralische Instanz, ein Inbegriff der Höflichkeit, Intelligenz und unerschütterlichen Ruhe. Seit Jahrzehnten prägt er das deutsche Fernsehbild, steht unangefochten an der Spitze des Erfolgs und verkörpert eine Beständigkeit, die in der schnelllebigen Medienwelt selten geworden ist. Doch hinter dem stets kontrollierten Lächeln, der präzisen Sprache und dem feinen Humor verbirgt sich ein Mensch, der seine größten Erfolge oft in Stille ertrug und seine tiefsten Krisen in fast vollständiger Einsamkeit. Jenseits aller Schlagzeilen über angebliche Liebesgerüchte oder seinen enormen Reichtum enthüllt der 69-Jährige nun eine tiefere, persönlichere Wahrheit: Die größte Herausforderung seines Lebens war nicht die Quote, sondern das Ringen um sein eigenes, unversehrtes Ich.

Es ist eine stille Geschichte von Verlust, Verantwortung und der befreienden Erkenntnis, dass Erfolg nichts bedeutet, wenn man sich selbst auf dem Weg dorthin verloren hat. Das öffentliche Bild von Jauch ist das eines Mannes, der alles im Griff hat, der souverän durch politische Debatten navigiert und Millionen-Kandidaten die Stirn bietet. Das private Bild, das nun in seltenen Momenten hervorscheint, ist das eines Mannes, der müde war von der Welt, ein Mensch, der in manchen Nächten wach durch sein Haus ging, auf die stillen Straßen Potsdams blickte und leise seufzte.

Die Last der unsichtbaren Krone: Funktionieren statt Fühlen

Geboren 1956, wurde Günther Jauch früh zu Disziplin und Verantwortung erzogen. Leistung war die Währung, Gefühle oft Nebensache. Dieses ungeschriebene Gesetz prägte seinen Aufstieg. Als junger Mann verlor er früh seine Eltern – ein prägender Verlust, über den er nur selten spricht. Diese Erfahrung lehrte ihn, „weiterzumachen, egal was passiert“. Doch Jahre später sollte er in stillen Momenten reflektieren: „Irgendwann merkst du, dass Weitermachen nicht dasselbe ist wie Leben“.

Diese Haltung, der Inbegriff der Kontrolle und Intelligenz, war sein berufliches Kapital, aber seine private Last. Der Moderator schaffte es, die Unterhaltungswelt zu erobern, wusste aber instinktiv, dass Ruhm kein Zuhause ersetzt. Die Folge dieser ständigen Selbstkontrolle war eine über Jahre gewachsene, leise Einsamkeit. Es war keine einzelne, laute Katastrophe, sondern das schleichende Gefühl, immer stark sein zu müssen, auch wenn es weh tat. Hinter dem stets freundlichen Gesicht, das Millionen kannten, verbarg sich ein Kapitel von tiefer Stille und Schmerz.

In Interviews deutete er an, dass der Ruhm ihm nie wirklich gehört habe; er sei ein Gast im eigenen Leben gewesen, ein Schauspieler, der seine Rolle zu gut spielte. Man gewöhne sich daran, gebraucht zu werden, und vergisst, was man selbst braucht. Jauch wurde zum Reparateur von Problemen und Konflikten, nicht zum Redner über eigene Bedürfnisse: „Ich bin jemand, der lieber repariert als redet“.

Eines Nachts, tief in dieser dunklen Phase, fand er einen Satz, der die Tragödie seines Erfolgs zusammenfasste. Er sagte zu seiner Frau: „Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn du irgendwann merkst, dass du alles erreicht hast, aber dich selbst verloren hast.“ Dieser Satz blieb in seiner Ehefrau Dorothea Siyler hängen, ein stilles, mahnendes Zeichen für die menschliche Zerbrechlichkeit hinter der glänzenden Fassade. Es war der Moment, in dem die Außenwelt, die den unerschütterlichen Jauch bewunderte, nicht einmal annähernd erahnen konnte, wie nahe er dem inneren Bruch war.

Dorothea Siyler: Der stille Anker der Beständigkeit

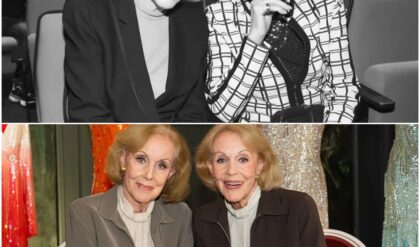

Jauchs Ehe mit Dorothea Siyler, die er 2006 heiratete und mit der er vier Kinder großzog, ist eine der stillsten und stabilsten Partnerschaften der deutschen Öffentlichkeit. Sie ist das Gegenteil eines „Hollywood-Märchens“, sondern eine Geschichte von Vertrauen, Diskretion und Beständigkeit. Dorothea, selbst Journalistin, kannte die Mechanismen der Medien und mied diese ganz bewusst. Sie wollte nie Teil einer Marke sein; sie wollte einfach seine Frau sein.

Ihre Beziehung wuchs nicht aus stürmischer Leidenschaft, sondern aus einer Vorliebe für Sprache, Genauigkeit und Diskretion. Doch die Jahre waren eine Zerreißprobe. Jauchs Termine waren lang, die Abende gefüllt mit Vorbereitungen und Sendungen. „Er war da, aber er war weit weg“, erzählte Dorothea. Sie hielt die Familie zusammen, während er der „Pilot“ war.

Dorothea Siyler wurde zur Beobachterin seines inneren Kampfes. Sie sah die Müdigkeit in seinen Augen, die Verletzlichkeit hinter der Gelassenheit. „Manchmal habe ich geweint, wenn ich ihn so gesehen habe“, gestand sie, „weil ich wusste, dass er viel zu selten jemandem erlaubt, ihn zu trösten“. Sie litt unter seiner Verschlossenheit, seiner Angewohnheit, lieber zu schweigen als zu reden.

Doch genau in dieser Stille lag ihre Stärke. Ihre Beziehung wurde nicht durch große, öffentliche Gesten gerettet, sondern durch kleine, wahre Momente. Nach einem heftigen Streit kam er einmal nach stundenlanger Abwesenheit mit Blumen zurück und sagte nur: „Ich kann nicht gut reden, aber ich bleibe.“ Sie antwortete: „Dann reicht das.“ In einer Zeit, in der über neue Liebesgerüchte spekuliert wird, ist die unerschütterliche Wahrheit dieser Ehe die größte Widerlegung: Hier herrscht kein lautes Drama, sondern ein tiefes Fundament.

Jahre später fand Jauch die Worte für das, was seine Frau ihm lehrte: „Ich habe gelernt, dass Erfolg nichts bedeutet, wenn man niemanden hat, der dich ansieht und dich trotzdem mag, auch wenn du gerade nicht funktionierst.“ Das Geheimnis ihrer Ehe, wie er es ausdrückte, ist das ständige Zuhören, „auch wenn wir uns schon alles gesagt haben“. Liebe, so Jauch, ist, „wenn man nebeneinander sitzt und nichts sagen muss, weil alles schon gesagt ist“. Sie ist kein Feuerwerk, sondern ein leises Licht, das bleibt, wenn alles andere dunkler wird.

Die Befreiung durch die Flammen: Das Feuer von Potsdam

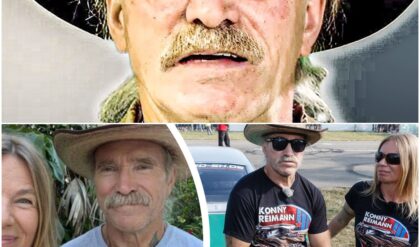

Es gibt ein Ereignis in Günther Jauchs Leben, das ihn mehr geprägt hat als alle Preise, Shows und Schlagzeilen: der Brand seines historischen Anwesens in Potsdam im Jahr 2011. Das Haus, das er mit Sorgfalt restauriert hatte, war für ihn nicht nur Besitz, sondern ein Stück Geschichte, ein Anker der Vergangenheit. Als die Flammen ausbrachen, stand Jauch hilflos daneben. Für einen Mann, der sein ganzes Leben auf Kontrolle gebaut hatte, war dies der ultimative Schock.

„Ich konnte nichts tun“, erinnerte er sich. „Ich stand da und sah zu, wie etwas, das ich bewahrt hatte, verschwand“. Das Feuer nahm ihm nicht nur materielle Werte, sondern auch das Gefühl von Sicherheit und Kontrollierbarkeit. Als er spät in der Nacht nach Hause kam, sagte er zu Dorothea: „Jetzt weiß ich, wie vergänglich alles ist.“

Doch gerade in dieser Katastrophe geschah ein Wendepunkt. Wochenlang ging Jauch immer wieder auf das verkohlte Grundstück, unendlich ruhig, zu ruhig, wie Freunde befanden. Aber in dieser Stille ließ er los. Nicht aus Schwäche, sondern aus Einsicht: „Ich habe verstanden, dass man nichts wirklich besitzt – nicht Häuser, nicht Dinge, nicht Erfolg. Nur Augenblicke“.

Der Wiederaufbau des Hauses wurde zu einem inneren Prozess. Er wollte keinen Palast, nur einen Ort, „an dem wir leben können“. Das Feuer hatte ihm genommen, was er hatte, aber es gab ihm, was er brauchte: Demut. Er begann, das Leben einfacher zu sehen, lachte öfter, nahm sich mehr Zeit für seine Kinder und Dorothea. Das Ereignis lehrte ihn, dass man nie alles kontrollieren kann und dass genau darin die wahre Freiheit liegt. Das Private, das er so hart versucht hatte zu schützen, musste er in diesem Moment der Zerstörung einfach loslassen – und fand es dadurch gestärkt wieder.

Reichtum, Bescheidenheit und die Weisheit des Alters

Mit 69 Jahren steht Günther Jauch an einem Punkt, an dem er nicht mehr rennen muss, um anzukommen, weil er endlich versteht, dass Ruhe kein Stillstand ist. Trotz eines geschätzten Vermögens von 40 bis 50 Millionen Euro, erworben durch Konsequenz und harte Arbeit, lebt er bescheiden, fast asketisch. Geld war für ihn nie ein Ziel, sondern eine Folge seiner Prinzipien.

Seine Lebensweise in Potsdam ist schlicht: kein übertriebener Luxus, keine teuren Autos, kein Nikotin und kein Alkohol im Übermaß. Er fährt ein solides Auto, kleidet sich unauffällig. „Ich möchte, dass das Geld arbeitet, nicht ich für das Geld“, lautet sein Credo. Ein großer Teil seines Vermögens fließt in Stiftungen und soziale Projekte, ohne dass er es öffentlich zur Schau stellt. Er unterstützt Bildungsinitiativen, Denkmalschutz und die Förderung von Kindern aus schwierigen Verhältnissen. „Das Gute verliert seinen Wert, wenn man es laut erzählt“, fasst er seine Haltung zusammen.

Mit dem Alter kamen auch körperliche Spuren, wie Rückenprobleme und gelegentlicher Bluthochdruck. Seine Ärzte raten ihm zu Pausen, und er nimmt diese Ratschläge mit einer Gelassenheit an, die früher undenkbar gewesen wäre. „Ich habe verstanden, dass man nicht schwach ist, wenn man loslässt“, sagte er. „Man ist schwach, wenn man glaubt, unersetzlich zu sein“.

Er verbringt seine Zeit nun bewusst, bei Spaziergängen durch Potsdams Parks, oft allein mit alter Musik von Bach oder Mozart in den Kopfhörern. Obwohl er körperlich das Alter spürt, ist er geistig wacher denn je.

In einem kleinen schwarzen Heft notiert Jauch Gedanken. Darin fand Dorothea einen Satz, der sein jetziges Leben zusammenfasst: „Das Schönste am Älterwerden ist, dass man endlich aufhört, sich zu beeilen“.

Sein Vermächtnis liegt nicht in den Quoten von „Wer wird Millionär?“, sondern in seinem Stil: höflich, nie zynisch, immer auf Augenhöhe. Er bleibt der Maßstab für eine Generation, die noch zuhört, bevor sie urteilt. Wenn man Günther Jauch heute nach seinem größten Werk fragt, antwortet er schlicht: „Meine Kinder und meine Ruhe“.

Die Gerüchte, die von außen an ihn herangetragen werden, verhallen angesichts dieser tief empfundenen Wahrheit. Die Ehefrau, die ihn in seinen stillsten, zerbrechlichsten Momenten sah, die ihn nach dem Feuer in den Armen hielt, ist seine wahre Stütze. Günther Jauch hat sein Schweigen gebrochen, nicht um ein Skandal zu enthüllen, sondern um das wahre Geheimnis seines Erfolgs zu teilen: die Menschlichkeit hinter der Fassade, gefunden in der stillen Partnerschaft und der Demut, die aus der Zerstörung erwuchs. Er ist nicht perfekt, aber er ist echt. Und das, in einer lauten Welt, ist alles, was zählt.