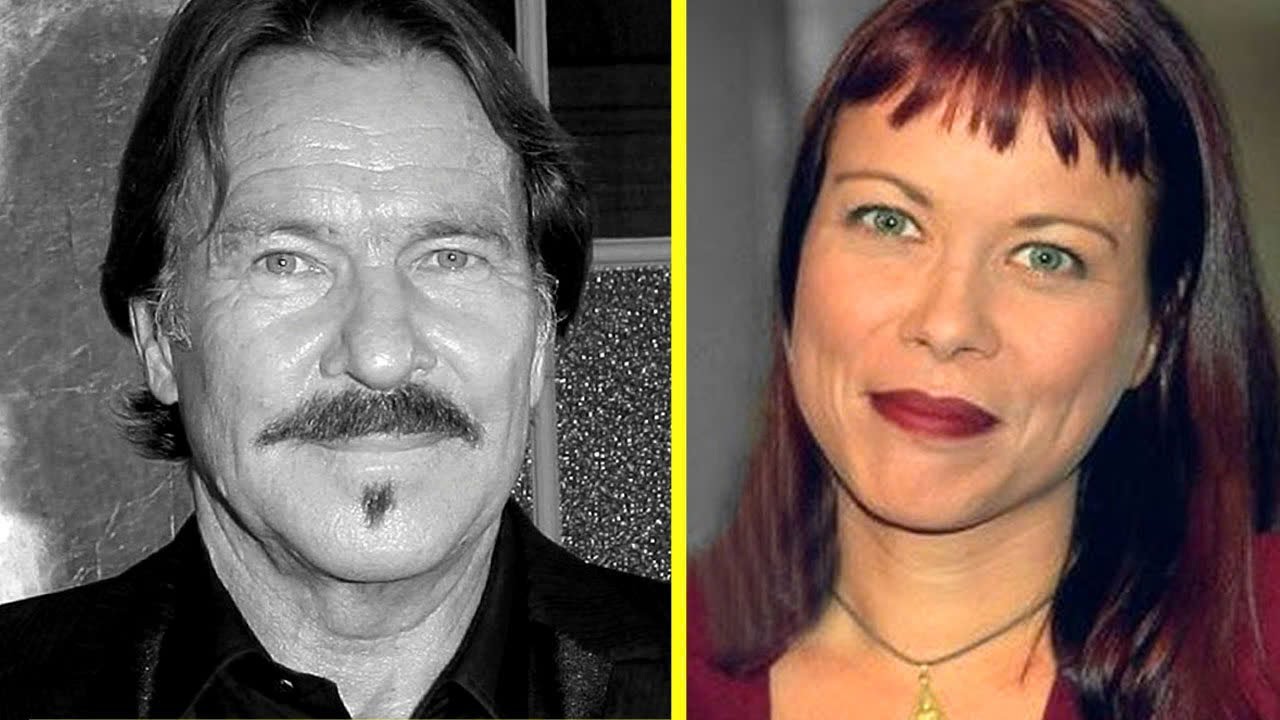

In den stillen Gassen von Hamburg, wo die Elbe sich träge durch die Stadt windet, hat sich vor wenigen Wochen etwas ereignet, das die tiefen Schatten der deutschen Nachkriegsvergangenheit wiederbeleuchtet. Tanja Nicole George, die einzige Tochter des legendären Schauspielers Götz George, trat in einem intimen Gespräch mit einem kleinen Kreis von Journalisten hervor. Neun Jahre nach dem Tod ihres Vaters am 19. Juni 2016 offenbarte sie eine schmerzhafte Wahrheit, die jahrelang im Verborgenen geblieben war. Die letzten Monate seines Lebens, so enthüllte sie, waren von einer tiefen inneren Zerrissenheit geprägt, die weit über die öffentliche Trauer um den Star hinausging: „Papa hat nicht nur gekämpft, er hat sich aufgegeben.“

Dieses Geständnis ist mehr als eine private Offenbarung; es ist ein Bruch mit einem nationalen Mythos. Es wirft ein neues, tragisches Licht auf einen Mann, dessen Karriere die deutsche Nachkriegsgesellschaft prägte und dessen Figur des Tatort-Kommissars Horst Schimanski zum Inbegriff des unbesiegbaren Anti-Helden avancierte. Doch die Wahrheit, die Tanja Nicole George nun freigibt, spricht von einer Kapitulation, von Depressionen und von einem durch die Familie vereitelten Plan zur Selbstbeendigung, zu dem die ständige Wachsamkeit seiner Liebsten in den finalen Wochen nötig war.

Die Wurzeln eines gebrochenen Helden

Um die Tiefe dieser Verzweiflung zu verstehen, muss man zu den Wurzeln dieses Lebens zurückkehren, die in der Dunkelheit des Dritten Reiches wurzeln. Der 23. Juli 1938 markierte in Berlin die Geburt von Götz George, der als Günther Hockert zur Welt kam. Er war der Sohn des renommierten Schauspielers Heinrich George, einem Monumentalstar der 1930er Jahre, und der Schauspielerin Berta Drews. Die ersten Jahre in der Reichshauptstadt waren von der scheinbaren Normalität eines Künstlerhaushalts geprägt, doch die politische Realität warf lange Schatten.

Als Götz gerade sechs Jahre alt war, brach die Idylle zusammen. Heinrich George, der trotz seiner Rollen in Propagandafilmen wie Jud Süß Kritik an der NS-Führung äußerte, wurde von der Gestapo verhaftet. Die Familie erfuhr von seiner Inhaftierung in der berüchtigten Untersuchungshaftanstalt in der Lehrter Straße. Götz, ein Kind in den Wirren des Kriegsendes, wurde Zeuge, wie seine Mutter verzweifelt um ihren Mann kämpfte. Als Berlin fiel, wurde Heinrich George in das KZ Sachsenhausen deportiert, wo er im Oktober 1946 an den Folgen einer Operation starb.

Der siebenjährige Götz stand vor dem Grab seines Vaters auf dem Invalidenfriedhof, einem Ort, der von den Narben des Krieges gezeichnet war. „Er war ein Riese, der fiel, weil die Welt zu klein für ihn wurde“, erinnerte sich Berta Drews später. Diese Worte prägten den jungen Götz nachhaltig. Sie vermittelten eine schmerzhafte Mischung aus Stolz und Verlust, die sein Verständnis von Männlichkeit formte und eine Bürde der Vaterfigur schuf, die er zeitlebens mit sich trug. In der Nachkriegszeit in Ost-Berlin und nach der Flucht in den Westen im Jahr 1947, trug Götz den Namen „George“ als Tribut an den Vater, ein Symbol für Kontinuität inmitten des Bruchs. Diese Kindheit, geformt durch Verlust und Flucht, legte den Grundstein für eine Karriere, die von intensiver Emotionalität und dem unbewussten Kampf gegen das familiäre Trauma geprägt sein würde.

Von Hamlet zu Schimanski: Die öffentliche Katharsis

Mit 16 Jahren stand Götz George bereits auf den Brettern, die die Welt bedeuten. 1954 erhielt er seine erste Rolle am Hebbel-Theater in Berlin, in Shakespeares Hamlet. Es war Gustav Gründgens, der kontroverse Intendant des Berliner Ensembles, der das Potenzial in dem schlanken Jungen mit den durchdringenden Augen erkannte. „Du hast den Blick deines Vaters, aber die Seele eines Rebellen“, soll er gesagt haben. George betrat die Theaterwelt mit der Ernsthaftigkeit eines Erwachsenen, lernte nicht in der Hochschule, sondern durch die Praxis, inspiriert von Stanislawski, und verbrachte Stunden in Bibliotheken, um Figuren psychologisch zu durchdringen.

Der große Durchbruch kam in den 1970er Jahren, doch es war die Rolle des Horst Schimanski, die Götz George unsterblich machte. Schimanski, der Kommissar aus Duisburg, debütierte 1981 in der Tatort-Reihe. Mit Lederjacke, Kippe und Fäusten verkörperte er den Anti-Helden der Arbeiterklasse im Ruhrgebiet, fernab der bürokratischen Kollegen. George, der den Ruhrpott-Dialekt meisterte und Monate in Fabriken verbrachte, um die Haltung zu verinnerlichen, schuf eine Figur, die Millionen ans Fernsehgerät fesselte.

Die Rolle war für George eine Art Ventil, ein Instrument zur Kanalisierung der unterdrückten Wut und der inneren Konflikte, die er aus seiner Kindheit mitgebracht hatte. „Schimanski war ich und ich war Schimanski“, bekannte George in einem Interview. Seine Analyse der Figur – immer wieder wählte er Ausgestoßene, die gegen das System ankämpften – spiegelte nicht nur eine künstlerische Wahl, sondern eine unbewusste Verarbeitung des familiären Traumas wider. Schimanski thematisierte Rechtsextremismus, Migration und Armut, machte den Fernsehkrimi zu einem sozialen Kommentar und therapierte damit die kollektive Psyche der Deutschen, während er die eigene Seele weiter belastete. „Schimanski hat mir geholfen, die Dämonen zu bändigen“, betonte er rückblickend.

Die Risse in der Fassade: Das private Leben

Hinter den Kulissen des Ruhms führte Götz George ein Leben, das von Intimität und Konflikten gezeichnet war. Die Ehe mit der österreichischen Schauspielerin Loni von Friedel (1966) und die Geburt von Tochter Tanja Nicole (1967) schufen ein kurzes Band der Stabilität. Doch die Scheidung 1976 war schmerzhaft, geprägt von den beruflichen Belastungen des Workaholics George, der in den Schimanski-Vorbereitungen oft das Zuhause vernachlässigte.

In den 1990er Jahren fand er Ruhe bei der Galeristin Marika Haushofer in Hamburg. Sie stabilisierte sein Leben; sie zogen in eine Villa am Elbstrand, wo George Gärten anlegte und segelte – Hobbys, die seine ruhelose Seele besänftigten. Tanja Nicole, die Kunstgeschichte studierte und Bildhauerin wurde, blieb zentral. Er förderte ihre Karriere, finanzierte Ausstellungen. Doch die Spannungen blieben. Tanja kritisierte seine Arbeitssucht: „Papa lebte für die Bühne, wir für die Pausen dazwischen.“ Biographen weisen darauf hin, dass der frühe Verlust des Vaters eine Bindungsangst schuf: Er sehnte Nähe, fürchtete aber den Verlust.

Der langsame Abstieg und die letzte Schlacht

Ab den 2000er Jahren zeichneten sich die Spuren des Alters auf Götz Georges Gesicht ab, doch seine Energie blieb lange ungebrochen. Er kehrte 2002 als reiferer Schimanski zurück, der mit der Globalisierung rang. Trotzdem forderte sein intensives Leben seinen Tribut. Ab 2010 verschlechterte sich die gesundheitliche Lage. Ein Lungenemphysem, die Folge jahrelangen Rauchens, zwang ihn zu Pausen. Ärzte rieten zu Schonung, doch George drehte weiter. Szenen am Set, in denen er hustend Monologe hielt, zeugten von schierer Willenskraft.

Die schwerwiegendste Diagnose kam 2014: eine fortschreitende Erkrankung des Bewegungsapparats, kombiniert mit Depressionen. George, der stets Stärke verkörperte, kämpfte nun still. Die Bindung zu Tanja Nicole intensivierte sich, sie kehrte aus Australien zurück, um bei der Pflege zu helfen. Sie beschrieb die Dualität: „Er hasste Mitleid, liebte aber Fürsorge.“

Die letzten Monate des Jahres 2016 waren von zunehmender Isolation geprägt. Drehpausen dehnten sich, er las Skripte im Bett, diktierte Ideen. Marika und Tanja Nicole pendelten wöchentlich. In einem Tagebuch, das später zitiert wurde, notierte die Tochter die Veränderung: „Seine Augen, immer so lebendig, wurden müde.“

Die Wahrheit, die nun ans Licht kommt, enthüllt die erschütternde Dimension dieses physischen und psychischen Verfalls. Die Depression war so schwerwiegend, verschärft durch Medikamente und das Bewusstsein des unausweichlichen Endes, dass Götz George einen Plan zur Selbstbeendigung fasste. Die Familie verhinderte diesen verzweifelten Schritt nur durch „ständige Wachsamkeit“. Das Schweigen nach seinem Tod – am 19. Juni 2016 in der Hamburger Universitätsklinik Eppendorf, offiziell an Multiorganversagen – diente dem Schutz seines Mythos. Doch, so gesteht Tanja Nicole heute, „es war falsch.“

Die Enthüllung seiner Tochter deutet auf eine Schicht hin, die jenseits der Diagnosen lag: auf eine Wahrheit, die er mitnahm und die auf das Trauma des Vaters zurückging. Heinrichs Tod im KZ hatte generationenübergreifend gewirkt und ihn, den „Rebellen mit der Seele“, bis zum Schluss belastet. Dieser Kampf, unspektakulär und heldenhaft zugleich, kulminierte in einer stillen Kapitulation. Das Geständnis seiner Tochter bricht nun das Schweigen und erlaubt der Öffentlichkeit einen ehrlichen, wenn auch schmerzhaften Blick auf Götz George – den Mann, der zu kämpfen aufhörte, obwohl er der größte Kämpfer des deutschen Fernsehens war. Sein Vermächtnis, die Götz George Stiftung, die er kurz vor seinem Tod gründete, ehrt seinen Geist – ein Vermächtnis der Fürsorge für jene, die wie er aus schwierigen Verhältnissen stammten und im Kampf gegen ihre Dämonen Unterstützung brauchten.