Hamburgs gespenstische Stille: Der Tag, an dem die Ikone zerbrach

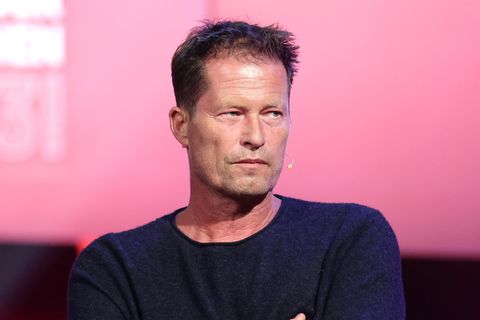

Es war ein Nachmittag, wie er melancholischer kaum hätte sein können. Die Sonne hatte sich gerade hinter den mächtigen Bäumen Hamburgs verabschiedet, und eine feuchte Kühle zog durch die Straßen. Doch die Stille, die an diesem schicksalhaften Tag über Deutschland herrschte, war nicht allein dem Wetter geschuldet. Sie war die Vorbotin eines Schocks, der das gesamte Land in Atem halten sollte. Jede Nachrichtenseite, jeder Social-Media-Kanal, jede Unterhaltung drehte sich plötzlich um einen einzigen Namen: Til Schweiger. Der stärkste Mann des deutschen Kinos, das Symbol für ungebrochene Stärke und leidenschaftliche Kunst, war zusammengebrochen. Es war nicht die Premiere eines neuen Blockbusters, kein Skandal und keine Auszeichnung, die die Schlagzeilen dominierten. Es war eine traurige Nachricht, deren Ausmaß Deutschland noch lange beschäftigen würde.

Die Szene, die sich vor seiner alten Villa an der Alster abspielte, wirkte wie aus einem seiner eigenen dramatischen Filme entnommen. Ein schwarzes, unauffälliges Auto, ohne Kennzeichen, hielt in der Abenddämmerung. Ein Mann, verborgen in einem langen Mantel, stieg aus und trug einen einzigen Gegenstand in der Hand: einen versiegelten Umschlag. Es war ein Bote des Schicksals, ein Kuvert, dessen Inhalt niemand erahnte, das jedoch die Welt eines Mannes, der gewohnt war, Emotionen auf der Leinwand zu inszenieren, von Grund auf erschüttern sollte.

Nachbarn berichteten später, wie Til den Umschlag öffnete. Ein Moment, der sich in Zeitlupe angefühlt haben muss. Seine Augen wurden weit, bevor alle Kraft aus ihm wich. Er sank in einen Stuhl, besiegt von Worten auf Papier. Eine gespenstische Stille legte sich über das Haus. Kein Schrei, kein Fluch, nur die absolute, lähmende Leere. Der Mann, der in seinen Filmen stets den Kampfgeist verkörperte, umklammerte zitternd ein Telefon, unfähig, eine einzige Nummer zu wählen. Er war nicht nur sprachlos, er war verstummt.

Zwölf Worte der nationalen Erschütterung

Rund dreißig Minuten später, die nur Till Schweiger selbst in ihrer ganzen Grausamkeit ermessen konnte, erschien auf seiner persönlichen Seite ein Post, der mit nur zwölf Worten das gesamte Land elektrisierte. Eine einzige Zeile, reduziert auf die Quintessenz des menschlichen Leids: „Es gibt Dinge, die man nicht in Worte fassen kann. Ich kann nur den Kopf senken.“

Diese zwölf Worte waren eine Explosion in der deutschen Medienlandschaft. Große Zeitungen reagierten mit roten, alarmierenden Schlagzeilen: „Bild: Til Schweiger bricht zusammen – Wer ist gestorben?“, „Der Spiegel: Deutschlands größter Star erleidet einen beispiellosen Verlust“, „DW News: Ein Brief, ein Name, ein Schmerz“. Der Schock war umso größer, als die Öffentlichkeit gewohnt war, Til Schweiger immer als den unerschütterlichen Macher zu sehen, der mit dem Scheitern kämpft, aber nie vor seinen Gefühlen kapituliert. Doch nun waren es eben jene Gefühle, die ihn mit einer Wucht trafen, die ihn augenscheinlich zu zerbrechen drohte.

Die Frau im Dunkeln: Die verborgene Seele

Was enthielt dieser Umschlag? Die Antwort lieferte eine Quelle aus Schweigers engstem Umfeld. Der Brief enthielt die Nachricht vom Tod einer „besonderen Frau“. Sie war nicht nur eine Geliebte, sondern die heimliche Liebe, die Inspiration, die „verborgene Seele der romantischen Filme, die Til inszeniert hatte“. Es war eine Beziehung, die sich fernab des Rampenlichts, fernab jeder roten Teppich-Inszenierung, entwickelt hatte.

Jahre zuvor hatten sie sich getrennt, so still und leise, wie sie zusammengefunden hatten. Niemand wusste, warum. Doch als sie an einer seltenen, heimtückischen Krankheit starb, wurde nur eine Person informiert: Til Schweiger. Ein Freund aus der Filmbranche erinnerte sich, dass Til ihm einmal anvertraut hatte, sie sei die Einzige gewesen, die die innere Einsamkeit eines Regisseurs wirklich verstand. Sie war sein Anker in einer lauten Welt, sein stilles Publikum, seine Muse, deren Einfluss in Filmen wie Keinohrhasen und Honig im Kopf subtil, aber unverkennbar spürbar war. Der Verlust dieser geheimen Seele traf ihn nicht nur als Mann, sondern als Künstler, dem plötzlich seine Quelle der Inspiration genommen wurde.

„Lassen Sie sie in Ruhe“: Das kraftvolle Schweigen

Der verzweifelte Versuch der Nachrichtenagenturen, Til in dieser Nacht zu erreichen, führte sie schließlich in eine kleine Bar in der Nähe des Hamburger Hafens. Was sie dort sahen, war ein Mann, der um zehn Jahre gealtert schien. Hager, mit einem Blick, der ins Leere starrte. Als Reporter ihn nach den Gerüchten fragten, sprach er nur sechs Worte, die für eine neue Art der Berichterstattung stehen sollten: „Stellen Sie keine Fragen mehr. Lassen Sie sie in Ruhe.“

Diese Worte, ein Akt des Schutzes und der tiefsten privaten Trauer, brachten die gesamte Medienwelt zum Schweigen. Die Journalisten erkannten, dass es hier nicht um einen Skandal ging, sondern um einen Schmerz, der heilig war. Die Medien begannen, von einem „kraftvollen Schweigen“ zu sprechen. Manchmal, so die Erkenntnis, ist das Bewahren von Geheimnissen und die Ehrfurcht vor der Stille mächtiger als jede Schlagzeile. Til Schweiger, der sonst stets polarisierte, zwang die Öffentlichkeit nun zu einem Akt der Demut.

Die Zeremonie der Verschwiegenheit

Zwei Tage später folgte der ultimative Ausdruck dieser tiefen und privaten Trauer: eine Gedenkfeier, die streng geheim gehalten wurde. Es gab keine Adresse, keine Fotos, keine Gästeliste. Alle Anwesenden, ein handverlesener Kreis, mussten ihre Handys abgeben und eine eidesstattliche Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen. Selbst ein ehemaliger Leibwächter der Regierung wurde engagiert, um sicherzustellen, dass keine heimlichen Aufnahmen gemacht wurden. Til Schweiger inszenierte hier nicht nur einen Abschied, er errichtete einen unsichtbaren Schutzwall um das Andenken seiner Liebe.

Ein anonymer Teilnehmer berichtete später von einer Szene von herzzerreißender Einfachheit und Intensität: Es gab keine großen Reden. Nur Til stand vor ihrem Bild, legte die Hand aufs Herz und weinte. Der gesamte Raum hörte nur sein Schluchzen. Ein unscharfes, kurz kursierendes Video zeigte ihn im Kerzenschein, seinen Blick leer. Darunter stand die Bildunterschrift, die seine Verzweiflung auf den Punkt brachte: „Leb wohl, mein Licht!“ Es war ein Abschied, der im engsten Kreis stattfand, aber dessen Echo in ganz Deutschland nachhallte.

Das Vermächtnis der Erinnerung

Drei Tage nach der Feier ging ein seltsamer, anonymer Brief bei großen Berliner Zeitungen ein. Der Inhalt war eine weitere Aufforderung zur Stille: „Versucht nicht, die Wahrheit herauszufinden. Til schützt nur seine Erinnerungen.“ Die Handschrift, leicht schräg, weich, ließ die Vermutung zu, dass sie von einer Frau stammte, die beiden nahegestanden hatte.

Die Medien waren schockiert und begannen, nicht mehr über die Tragödie selbst, sondern über die Gründe für die Geheimhaltung zu diskutieren. Ein Journalist schrieb: „Vielleicht war es mehr als nur eine Liebesbeziehung. Es war ein Versprechen, dass er, sollte sie eines Tages sterben, dafür sorgen würde, dass die Welt ihr Andenken nicht beschmutzt.“ Es war ein ehrenhafter Schwur, den er nun einlöste.

Schließlich lüftete Til Schweiger selbst in einem seltenen Exklusivinterview das Geheimnis hinter seinem „stillen Abschied“. Langsam sagte er: „Sie sagte immer, der Tod ist nicht beängstigend. Beängstigend ist es, vergessen zu werden. Ich habe es geheim gehalten, weil ich wollte, dass man sich an sie in Erinnerung behält, nicht in den Schlagzeilen.“

Diese Aussage rührte Millionen zu Tränen. Die Neugier der Öffentlichkeit wich Mitgefühl. Die Artikel änderten ihren Ton von der Sensationsgier zur geteilten Trauer, von Skepsis zur Solidarität. Der Tenor war klar: In einer Welt voller Lärm ist manchmal das Schönste ein ehrliches Schweigen.

Die Rückkehr: Ein stiller Abschied

Eine Woche später erschien Til Schweiger bei einer Benefizvorführung in Berlin. Er war hager, sein Haar silberner durchzogen als zuvor, doch seine Augen waren ruhig und strahlend. Als er gefragt wurde, ob er bereit sei, zum Film zurückzukehren, lächelte er das erste Mal seit dem schicksalhaften Tag: „Ich weiß es nicht, aber sie würde wollen, dass ich weitermache.“ Die Sekunden der Stille, die darauf folgten, wurden von einem langen, tosenden Applaus unterbrochen.

Von diesem Moment an war Til Schweiger nicht länger nur ein Symbol des Ruhms, sondern ein menschliches Symbol für Ehrlichkeit, Respekt und die Stärke nach einem tiefen Zusammenbruch. In den folgenden Wochen wurde in Deutschland respektvoll über ihn gesprochen. Kunstmagazine berichteten, dass er einen neuen Film vorbereitete: Ein stiller Abschied, inspiriert von dieser Geschichte. Viele Zuschauer sind davon überzeugt, dass es der authentischste Film seines Lebens sein wird, ein Werk, in dem Kunst und Schmerz auf eine Weise verschmelzen, die die Grenze zwischen Schauspieler und Mensch verschwimmen lässt.

Einen Monat nach dem schicksalhaften Tag teilte Til Schweiger das einzige Foto auf Instagram: das Meer im Sonnenuntergang, ein Ort, an dem er und sie oft spazieren gegangen waren. Die Bildunterschrift: „Wenn die Sonne untergeht, sehe ich dein Lächeln noch immer im Licht.“ Keine Hashtags, keine Tags, doch nach nur 24 Stunden wurde das Bild über eine Million Mal geteilt. Niemand fragte mehr, wer sie sei. Denn man verstand, dass manche Namen nur im Herzen bleiben sollten.

Til Schweigers Geschichte ist nicht nur die traurige Nachricht vom Tod eines Stars. Sie ist eine tief bewegende Lektion darüber, wie man liebt, wie man erinnert und wie Menschen mit dem Verlust umgehen. Sie hat Deutschland gezeigt, dass es Schmerzen gibt, die, wenn man sie verschweigt, unsterblich werden. Bis heute kennt niemand den Ort der Gedenkfeier, doch die Menschen in den stillen Straßen Hamburgs sehen noch immer eine kleine Kerze an einem Brückeneck brennen – ein warmes, ruhiges Licht, das für die Liebe eines Mannes brennt, die stärker ist als jedes Rampenlicht.